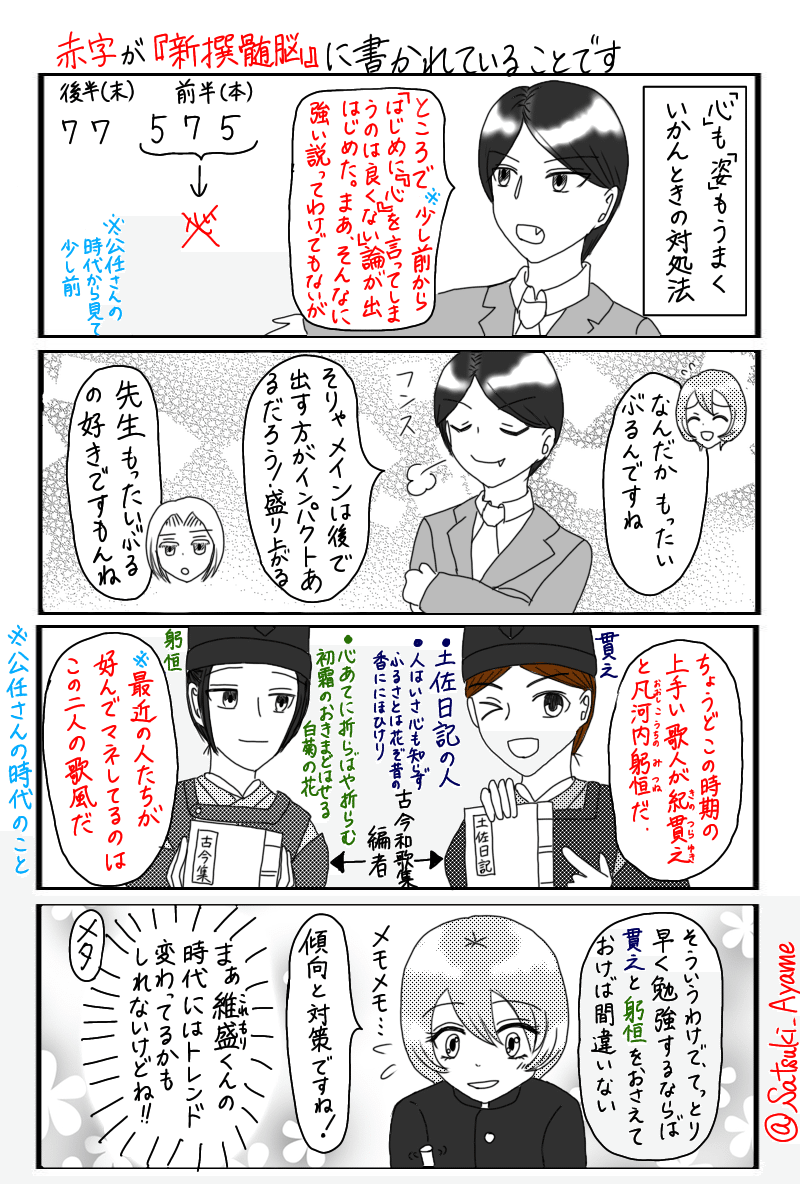

学パロで『新撰髄脳』⑥〜当時の流行を踏まえる際の傾向と対策編〜

前回はこちら。

さるをなん、中頃よりはさしもあらねど、はじめに思ふことをいひあらはしたる、なほつらき事になんする。イアリ貫之、躬恒は中比の上手なり。今の人のこのむ、これがさまなるべし。

(古典文庫『公任歌論集』より引用)

と、いうわけで、前回に続き心も姿も上手くいかないときのアドバイス。初心者向けの解説は、ここで一段落です。

中頃は「今よりちょっと前の時代」というニュアンスで、具体的には古今和歌集の頃を指しているようです。「貫之・躬恒」が、「中比(頃)の上手」とあるので。

そして、その時代に「最初に一番言いたいことを言っちゃうのはあんまよくない論」が出てきたらしい。

公任さんはこれについて「さしもあらねど」…「さほど重要ってわけでもないんだけど」とコメントしています。「前の法則(上の句に歌枕、下の句に言いたいこと)ほど気をつけなくていいけど、頭の片隅に置いといてね」くらいのアドバイスかなと個人的には思っております。

公任さんも、結構勿体ぶるのが好きなタイプなので、この考え方とは相性悪そう。

それから、最後に、「貫之と躬恒が最近の流行だよ」と教えてくれます。

つまり、和歌の勉強をするときには、貫之と躬恒の歌風を重点的にやっておくと作るときに役に立つという話ですね。もちろん、人の和歌を聞いたときに「お、貫之っぽいですね」などコメントできるという点でも、役に立つ情報かと。

簡単に言えば、「傾向と対策」ということでしょう。参考文献を教えてくれているとも言えるかも。

やはり、かなり具体的なアドバイスなのではないでしょうか。

今回はここまでです! 『新撰髄脳』はまだ続きますが、解説編はいったんここで切りますね。

明日は①~⑥までのまとめとおまけ漫画です。

いいなと思ったら応援しよう!