【北の達人コーポレーション創業社長直伝】アイデアを形にできない人必見!ゼロイチを突破する具体的アドバイス。『0→1ができる人・できない人の違い編』

2025年1月23日、

【なぜあの商品、サービスは売れたのか?トップマーケッターたちの思考】が発売になりました。

以下、YouTube【北の達人チャンネル2024年11月5日回】の書き起こしです。

(注)木下社長より許可を得て、北の達人コーポレーションのYouTubeチャンネルを文字起こしているnoteになりますが、個人が運営しているものになります。

新規プロジェクトでつまずく人必見!0→1を突破するための具体的アクション

【聞き手】

木下社長、友達が社内で突然新規プロジェクトを任されちゃったらしくて、かなりピンチみたいなんですよ

【木下社長】

ピンチなんですか?

【聞き手】

前例もなくて、周りに経験者もいないから、誰にも聞けないって困り果ててげっそりしちゃってて、こういう新しいことは、どう進めたらいいんですか?

教えてください!

【木下社長】

新しいことをやるのっていわゆるゼロイチのスキルっていうのがあって、何かやろうとすると0から1を立ち上げるスキルっていうのと、1から10をやっていくスキルっていうのがあるんですけども、

世の中の大半の人って1→10の工程に関わっているんですね。

0から1を作ることが出来るとか、経験がある人ってかなり少ないと思うんですけども、これも実はコツがあれば、意外とどんなものでも、ゼロイチできたりします。

【聞き手】

そのコツ、是非知りたいです

【木下社長】

まずですね、私が考えるゼロイチっていうのは、簡単に言うとタスク切りスキルってものですね。

いわゆる曖昧な仕事とか、こんなことやんなくちゃいけないってのを具体的なタスクに落とし込むスキルっていうところになってます。

ゼロイチができる人っていうのは、初めてのことでも何をどうやればいいかってわかるんですよね。

これって経験や知識とはあまり関係なくて、例えば私だったら北の達人コーポレーションというeコマースの会社を経営していながら、ラジオ局を買収して、全く異分野のところでも経営していってるわけですよ。

もちろん知識も経験もないんですけども、なぜこれができるかって言うと、そういう目線を持ってるからなんですね。視点が違うんですよね。

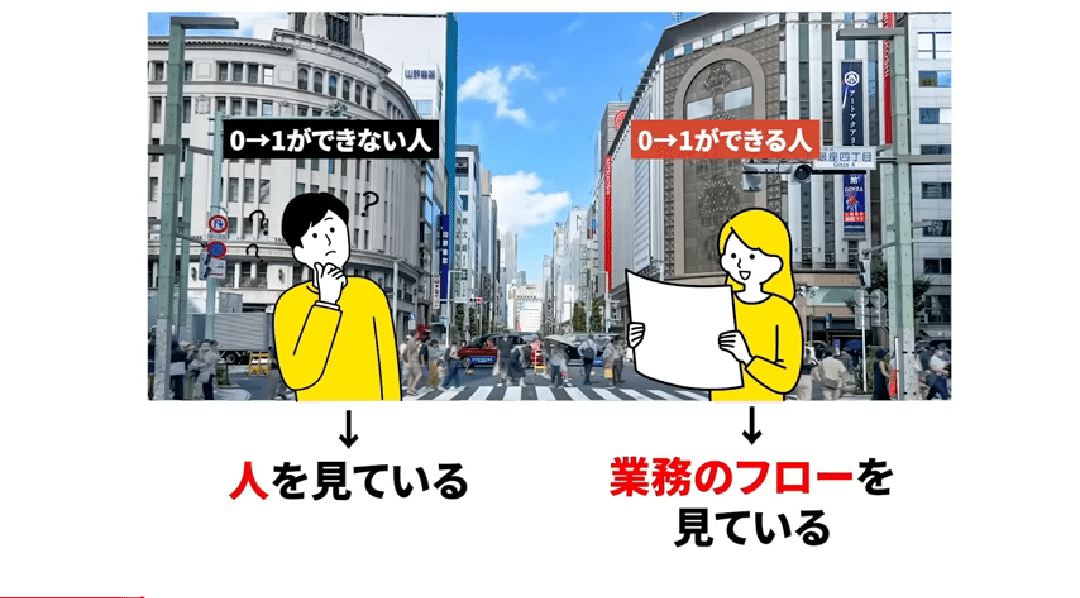

ものの見方が全然違っていて、道に例えるとゼロイチができない人って、いま道に立っていて、どこかに向かわないといけない状態を周りの建物とかを見ていきながら、どこにどう行ったらいいかって考えているのですが、絶対わからないですよね?

【聞き手】

わかんないですね

【木下社長】

見えない部分なので。ゼロイチができる人ってどうしてるかというと、地図を見てるんですよ。

地図を見て、ゴールがここで、いま自分がどこにいて、って簡単にわかるんです。

地図を見てるのと、建物を見てるの違いって何かっていうと、具体的に言うと、仕事とかにおいては、地図を見ている人って言うのは、業務のフローを見てるんですよ 。

業務のフローを見ながら業務に人がついているという見方をする。

周りの建物とかを見ながら判断しようとしている人って、人を見ているんですよ。

だから、さっき質問があったのが、誰に聞けばいいかわかんないとかって言うのは、『聞こう』と思っているんですね。

なのでその人って、業務に人がついてるんじゃなくて、人に業務がついているって思いながらみているんですね。

そういう形なので、人に業務がついてるっていう風な見方をしてる人は、人に聞かないと分からないんですけども、業務に人がついてるって思ってる人は、業務のフローを見ていけば、どこで何をどうするかってすぐわかるっていう感じなんですよ。

この視点を身につけると新規プロジェクトを任されても怖くないっていうのがあって、全くやったことがないことをポンって振られてもすぐできる人って居るじゃないですか?

ああいう人って、そういう視点で見てるので何をやってもできるんですね。

なので、その視点を身につけると今後、何でもできるようになるので、頑張って欲しいなと思います。

【聞き手】

是非教えてください。

【木下社長】

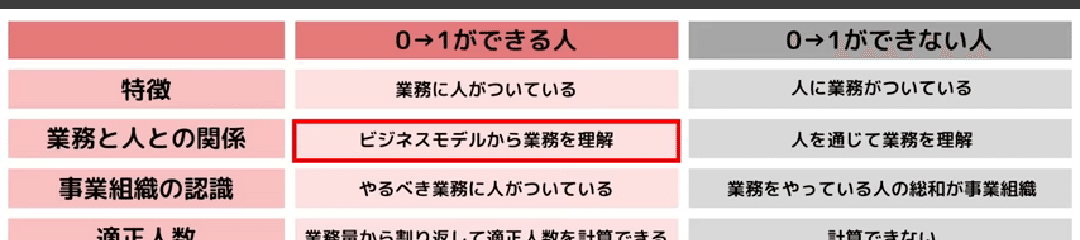

下記に映っている図っていうのが、ゼロイチができる人と、ゼロイチができない人の特徴だったりとか、物の見方ってのを表にしているものです。

なのでこの中身を説明する前に、そもそもゼロイチができる人、ゼロイチができない人の視点っていうのをですね、絵で説明したいと思います。

まずこちらのゼロイチができる人っていうのは、業務に人がついてるというものの見方をしています。

事業構造目線という言い方をしているのですけども、業務に人がついているという観点で見ますと、事業構造を通じて業務フローを理解していきます。

簡単に言うとベルトコンベアがあるとしたときに、ベルトコンベアの全体が見えていて、その中で自分が今、どの工程にいるか理解している状態

逆に理解してない人は、ベルトコンベアの中に居るんだけども、前と後ろの人は見えているんだけども、どういう所からスタートして、どういうとこがゴールなのか見えてない状態。

客観的に、商品が作られてお客さまの元に届いて代金を回収するまでのプロセスの中に、どんな業務があって、自分はどの位置にいるかを把握している状態です。

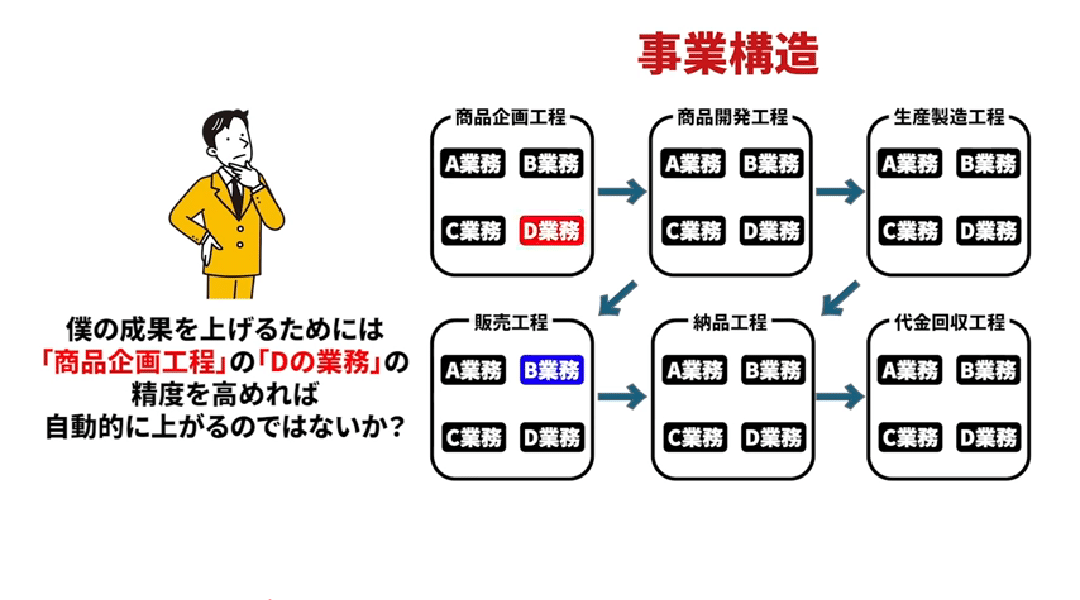

図であるやつでいくと、まず会社の構造というのが商品企画を打ち出して、次に商品の開発に入ります。

開発に入ってからそのまま生産製造工程に移ったりとか、もしくは販売の工程の方に移っていきます。

販売した時に、商品を売るために製造工程と販売工程から、納品工程に矢印が行って、

そして納品された後に代金が回収されるっていう工程になって事業が動いてます。

それぞれの中に、AからBとか、CからDとかっていう業務のフローが流れています。

左上にいる人が、「僕の役割は販売工程のBの業務を自分がやってるんだな」っていう風に理解しています。

そして「僕の成果を上げるためには、商品企画工程(別の工程)のDの業務の精度を高めれば自動的に上がるんじゃないか」っていう風に思います。

例えば商品を販売しています。

商品を販売するために頑張ってはいるんですけど、どうもこういう所がネックになってあんまり売れないです。ってなった時に、単純に、自分の所が頑張るんじゃなくて、商品企画をする工程で『ここの部分をこういう風にしてくれれば、すごく売りやすくなって、売上が上がるんじゃないか?』っていうところで、自分のとこだけを頑張るんじゃなくて、別の部署が、こういう風にするといけるんじゃないかというという所を見るようにします。

例えば、「あれ?僕の努力している部分って、納品工程のDの業務で台無しになっているんじゃないか」って事も分かったりします。

自分自身は頑張って、例えば入金サイクルをこういう風にしていきましょうとかっていう風にしているんだけども、実際にはこちらが納品するときに遅れてしまって入金サイクルが崩れてるとかっていうと、実はここでこういう事しているのがあんまり意味が無かったりとか。

もしくは、僕の業務でこう工夫すれば代金回収工程のBの業務が劇的に楽になるんじゃないだろうかみたいな感じで、全体図の中で自分が何をやってるのかって見ています。

この状態だったとすると、0から1をやりましょうって言った時に、どの工程のどこに手をつければいいかなっていうのが分かる感じなんですね。

これが業務フローから全体を理解していく見方です。

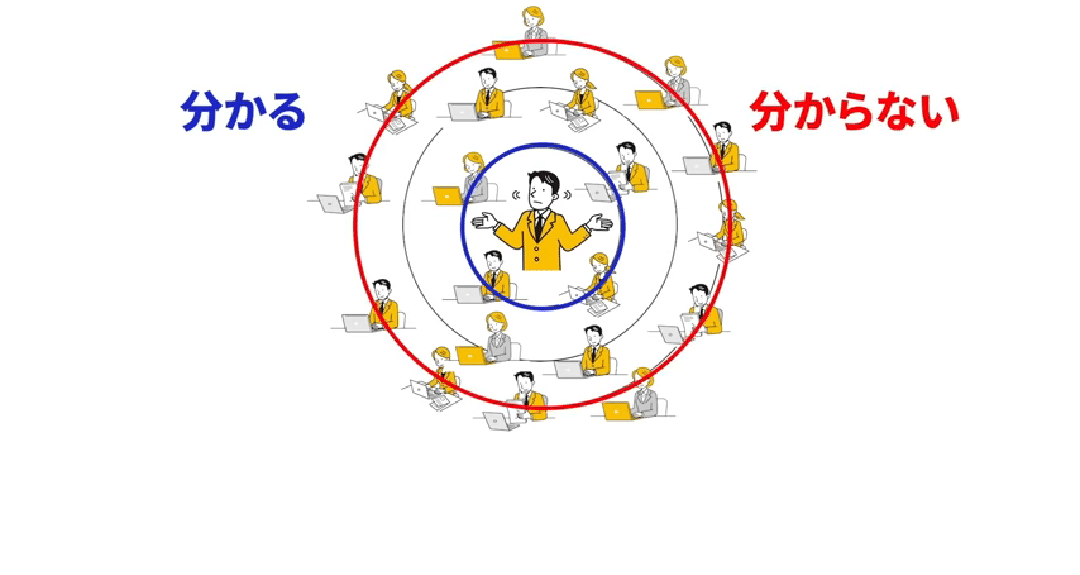

一方で、もう一つが、人に業務がついているっていう見方をしてる人です。

この人は組織構造目線っていうところで、人や組織をベースに物事を把握してます。

人を通じて業務フローを理解しています。

なのでベルトコンベアの自分の前後の工程の人しか知らない状態ですね 。

自分の業務を中心に周囲の人の業務を見ているので、自分から遠いところの人は何の業務やってるかわからないってとこですね 。

なので全員を理解しないと全体像が把握できないってことです。

300人の会社があったら、300人全員に話を聞かないとうちの会社ってどうなってるかわかんないっていう状態ですね。

真ん中にいて、周りの人を見ていってこの人はこの仕事してるなみたいな感じで見ていくので、遠い人ってのはあんまりよくわからないみたいな感じになってます。

これが人に業務がついてるってとこで、この人がゼロイチができない人になっています。

だから能力とあんまり関係ないんですよ。

物の見方がどうなってるかっていうとこなんですけど、そこから表の方に移ります。

まずゼロイチができる人とゼロイチができない人の特徴っていうのは、

ゼロイチができる人っていうのは業務に人がついてる【事業構造目線】

ゼロイチができない人は、人に業務がついてる【組織構造目線】で見ています

業務と人との関係

ゼロイチができる人ってのは、事業に合わせて人が採用配属されています。

ビジネスモデルからどのような業務があるかを理解しています 。

ゼロイチができない人ってのは、人が集まって事業が作られています。

人を通じてどのような業務があるかを理解するってことになってますね。

事業組織の認識なんですけども、ゼロイチができる人って、やるべき業務ってのが存在しています。

そしてそれに人がついています。

例えば100のやるべき業務があって、そのうち80の業務には人がついてるんだけども、20の業務には妥当な人がついておらず、放置されたりとか上司が兼任したりしてる、人が足りないからですね。

やるべきだけどやれてない業務っていうのがあるんだなってことは認識できます。

で、その後そこにあと20の業務をできる人がいればもっと伸びるよなってことが理解できます。

一方で、人に業務がついてるっていう風に見てる人は、業務をやってる人の総和が事業組織ですと。

なので80人が80の業務をやっていてそれが全てです。

人がついていない20の部分の業務の存在を認識できないんですね。

残り20が見えないので伸びる余地が見えない。

だから伸ばしていきましょうって言ってもどうしていいかわかんない。

単純に今いる80人はもっと頑張るしかないみたいな感じに見ています

適正人数に関しては、ゼロイチができる人っていうのは業務量から理解して適正人数を計算できます。

まず、業務量全体が理解してます。

1人当たりできる量っていうのはこれぐらいですね、なのでこれで割るとどれぐらいですね、って感じですね。

ゼロイチができない人ってのは、人がもう既に、適正人数である前提で物事見てるので、計算ができないってとこです。

次、組織改革ですね。

組織を改革しようみたいな感じの話になった時に、ゼロイチができる人っていうのは、業務フローを変えて、それに合わせて組織構造とか、組織図を変えていこうという風に考えます。

一方で、ゼロイチができない人っていうのは、組織構造や組織図はそのまま、人事移動で変えるっていう見方をしています

そして成果を上げる方法。

ゼロイチができる人ってのは、自分の担当業務とか、前の工程の業務とか、後ろの工程の業務とか含めて、どの工程を改善すれば成果が最も上がりやすいか、っていうのを考えてそこに手を打っていきます。

必ずしも自分の担当業務とは限らないってとこですね

一方でゼロイチができない人っていうのは、自分の担当業務を一生懸命やるのみ!みたいな感じですね

そして次、業務幅を広げるという言葉の定義なんですけども、

ゼロイチができる人っていうのは、成果を上げるために自分の工程の業務だけではなくて、自分の工程の業務を減らして前後の工程の業務の改善をすることで、レバレッジ的に成果を上げます。

なので、他の工程に関わる分、自分の工程減らしたりしてるので、総業務量っていうのは実は変わっていないんですね。

なので、無限に成果を上げ続けることができます。

一方で、ゼロイチができない人の考える業務幅を広げるっていうのは、自分の業務をやりながら周辺の人が行ってる業務を手伝っていきます。

なので、業務量も増えますし、物理的限界があるんで一定以上は、やっぱ広がらないってとこですね。

そして次、業務改革をするには。

ゼロイチができる人は、何を変えるかを考えます。

その『何』を担当してる人がいればその人と相談し、なければ自分で作ります。

そしてゼロイチができない人っていうのは、『誰に相談するか』を考えます。

さっき言ったように、ご質問していただいたお友達っていうのは、『誰に相談していかわかんない』って言ったけど、まさにゼロイチができない人の考え方で、ゼロイチができる人は、別に相談しようとはしないです。

新規の施策に関しては、ゼロイチができる人っていうのは、まずビジネスモデルからやるべきことを洗い出して、そして、そこからそれぞれの業務に当てる人を集めます。

やるべきことに合わせて、やれる人をそろえるって感じですね 。

ゼロイチができない人っていうのは、まず人をピックアップします。

そしてみんなで集まって、それぞれがやれることで役割分担を決めます。

しかしこのやり方では、やるべきことって埋まらないので、この施策っていうのは完成はしないってことですね。

新規施策に関して②っていうとこなんですけども、

ゼロイチができる人ってのは、分からない業務部分は自分で調べて理解します。

その業務に経験が必要か不必要か判断して、必要なら経験者、不必要なら未経験者でやります。

ゼロイチができない人っていうのは、分からない業務部分は、分かる人を探してその人に頼もうとします。

分からない部分は、自分には分からないまま。

なので、経験者がいないと組織化ができない。

通常、経験者は少ないので、実現困難になります。

そして別の会社、別の業種に対して

ゼロイチができる人っていうのは、ビジネスモデルさえ理解すれば業務フローはすぐに分かります。

一方でゼロイチができない人は、人に業務がついてるって見方してるので、会社が変わると、全部1から人に確認しないと業務フローが分からないっていうとこですね。

そして一方で、独立起業した場合、ゼロイチができる人ってのは、事業を作れます。

ゼロイチができない人っていうのは、人に業務がついてるって見方をしてるので、他社事業の一部を担うだけの個人事業とか、フリーランスとか下請けになってしまうって感じですね。

道に例えるとっていうのが、最初に言ったように、ゼロイチできる人はナビを見ています。スタートがどこで、ゴールがどこで、今自分がどこにいるかが分かっています。

先々の道がどうなってるかも分かってます。

目の前の道が工事中で塞がっていれば、どう迂回すればいいかも分かっています。

一方で、ゼロイチができない人ってのは、道路の標識に従って進んでいます。

この先がどんな道になっているか分からないので、先を行ってる人に聞くしかないんですね。

ゴールまでの道を知ってる人は、ナビを見てるのではなくて、『ゴールまで行ったことがある人』だと思っています。

そもそもナビの存在を知らないって感じですね 。

道が塞がっていれば、ゴールまでの道を知ってる人に聞かなければ分からないという感じですね。

こんな感じでゼロイチができる人、ゼロイチができない人ってのは、事業に人がついてるって見方してるのと、人に業務がついてる見方をしてるそれによって見方が全然変わってくるってとこですね。

次回【0➔1を作る具体例】に続く