『マルスウイスキー/本坊酒造』が蒸溜を休止(1992年)

■前回まで

本坊酒造のマルスウイスキーについて、主にその「ウイスキー事業参入」の時期に焦点を当て、岩井・竹鶴の人間関係を軸にその歴史を紐解きました。

◇本坊酒造

焼酎に始まった鹿児島の酒類メーカー。

和酒だけでなく、第二次大戦後の昭和時代からワインやウイスキーも手掛けている老舗の総合酒類メーカーでもある。

沿革 | 企業情報 | 本坊酒造 公式サイト (hombo.co.jp)

◇本坊酒造のウイスキー事業

▼1949年 ウイスキー製造免許を取得

岩井喜一郎※の指導によりウイスキーを製造開始。

※ 岩井喜一郎は、竹鶴政孝の大学(大阪大学)の先輩であり、竹鶴が新卒で入社した摂津酒造の上司(当時は常務)だった。

▼1960年 ウイスキーづくりに本格参入

岩井が生産設備をプロデュースした山梨工場(山梨県石和)が竣工。

「マルスウイスキー」ブランドのウイスキーの販売を開始。

ここまでが、前回までのお話でした。

今回は、マルスウイスキーのその後の歴史をご紹介します。

■日本のウイスキーのピーク

1960年に竣工した山梨工場は(山梨県石和)はウイスキーとワインをつくる複合工場でした。

ワインの売上は良かったのですが、ウイスキーの売上が芳しくなく、1969年に一時的に製造を休止(※1)します。

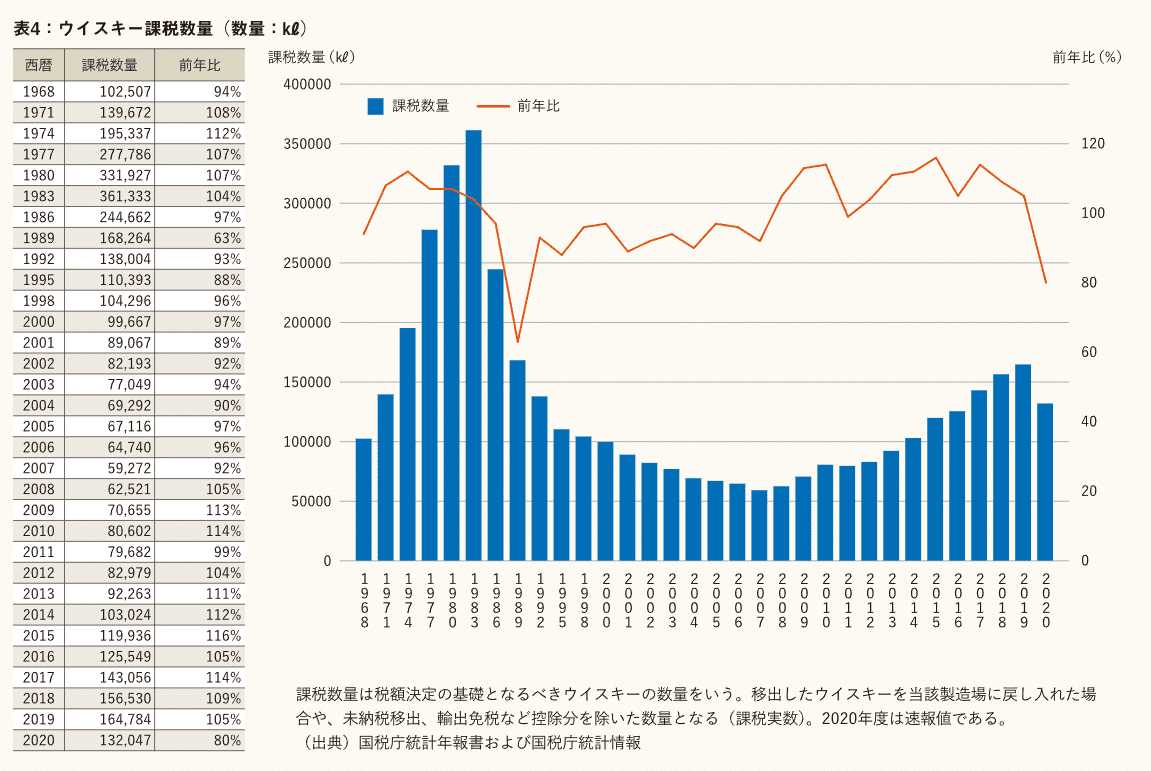

ただ、日本のウイスキーのピークは1983年です。

1970年代になると、ウイスキーの需要が急増。

色々な和酒メーカーがウイスキーづくりに三級し、「地ウイスキー・ブーム」が興ります。

昭和の地ウイスキー=一升瓶ウイスキーって何!?《一升瓶ウイスキー①》|チャーリー / ウイスキー日記 (note.com)

本坊酒造も1969年から1984年まで、鹿児島の地でウイスキー生産(※2)を行うようになります。

(※1/※2 ウイスキーライジングP156 ステファン・ヴァン・エイケン著 小学館)

そして、そのウイスキーブーム乗って、1985年にお隣り県の長野県に、ウイスキー専門のマルス信州蒸溜所(※3)をつくります。

(※3 2024年にマルス駒ヶ岳蒸溜所に改称)

この時は、ウイスキー蒸溜所の純増ではなくて、山梨県・石和から製造免許と蒸溜設備を移転した形でした。

■ウイスキーブームが去ると・・・

本坊酒造がマルス駒ヶ岳蒸溜所を開設した1985年は、日本のウイスキー市場がイケイケドンドンでノリに乗っていた時期のように思えます。

しかし、実際には日本のウイスキー市場は1983年にピークを迎えていて、1985年はダウントレンドに入った局面でした。

JWIC-ジャパニーズウイスキーインフォメーションセンター|JW物語

そして、そこからは長く苦しい時期が続きました。

1983年のピークから、角ハイ・ジョッキのプロモーションがはじまる2008年まで、日本のウイスキー市場は下降の一途をたどります。

約25年間に渡って、毎年二桁減を続け、日本のウイスキー市場全体として1/5まで縮小してしまいます。

(正確には酒税の改正など特殊要因で下げ止まった年もあるのですが、大局としてはダウントレンドの基調が続きました。)

この厳しい時代には、サントリーやニッカといった大手メーカーでも、ポットスチルを稼働させる日の方が圧倒的に少なく、過剰に積みあがってしまった原酒の在庫の中から商品を供給していました。

その上、1989年には酒税法が改正され、ウイスキーの級別制度が無くなると、2級ウイスキーなどをメインで生産していた中小のウイスキーメーカーは、壊滅的なダメージを追うこととなりました。

■マルスウイスキーが蒸溜を休止

マルスウイスキーも同様に、原酒は積み上げるも「ウイスキーは売れない」時期が続きます。

こうして、マルス信州蒸溜所は稼働開始からわずか7年、1992年に蒸溜を中止する判断を下すのです。

ただ、本坊酒造がウイスキー事業から撤退したかというとそういうことではなく、蒸溜して「新たに原酒をつくらない」という経営判断であり、ウイスキー事業自体は継続されていました。

定番品はそれまでにつくった原酒から生産・出荷されていましたし、果敢にプレミアムクラスの商品も開発・発売していました。

例えば、1995年にシングルモルト「モルテージ駒ヶ岳10年」を発売していますし、ウイスキーの最低迷期の2000年代にも、いくつかシングルカスクなどを発売しています。

■歴史を振り返ると

このように歴史を振り返ると、今の日本のウイスキーブームもどこかの時点でこのようにダウントレンドに入らないか、少し不安になりますよね・・・。

以前に記事にしていますが、2023年から日本から海外へのウイスキーの輸出は急減しています。

『日本国産ウイスキー』の輸出が減っているという事実!|チャーリー / ウイスキー日記 (note.com)

ただ、日本における昭和のウイスキーブームと、今のウイスキーブームとでは、その背景が異なっています。

◇昭和のウイスキーブーム

水割り = 日本酒からのシフト

◇今のウイスキーブーム

ハイボール = サワー&ビールからのシフト

いくつかの要因を考えると、昭和のウイスキー離れのように「一気に減速」はしないのではないか、とも思います。

これについては、次回でもう少し解説してみたいと思います。

■ウイスキーブームの再来

1983年から25年間に渡る非常に苦しい時期に、光明が見えたのが、何度もお伝えしている通り、2008年の「角ハイ」のジョッキで飲むスタイルのプロモーションです。

次回へ続きます!