2023 新春の名席体験会 松下亭

小田原でも梅が開き始め、微かに春の香りが漂い始めた一月の末。

箱根板橋の老欅荘茶室「松下亭(しょうかてい)」に於いて新春の名席体験会を開催いたしました。

小田原三茶人のひとりである松永耳庵が、昭和21年12月以来晩年の住まいとした、老欅荘の一番奥に位置する茶室の松下亭は、8年の歳月をかけて耳庵と夫人が試行錯誤を重ねて茶道と生活の調和のとれたささやかで快適な日常を目指して増改築を繰り返した建物です。

当初は現在の寄付きを松下亭と称していました。

現在の松下亭は迷路のような構造となっていて、意味不明な箇所もあり、増改築のし過ぎという感じが見て取れなくもない状況です。

四畳半台目の茶室に付書院があり、床の間も広く取った小書院風の小間という独特の構造となっております。

1日目

濃茶と薄茶の席で参加募集は無持菴メンバー限定として、過ぎた年の感謝と来る年のご挨拶の気持ちを込めたつもりではありましたが、久しぶりの完全一人亭主で、いつも以上のドタバタとおしゃべりで、失敗の連続でした。

炭を起こす台所のコンロが「たち消え安全装置」の付いたタイプのため炭が上手く熾せず、途中から炭型ヒーターをお借りして水屋で火熾しをかけましたが、時間が足りず火相に失敗して、一席目の濃茶の湯相は散々でした。(皆様寛大なお心でお許しくださいました)

一人で慌てふためいている私を見かねて、英勝寺時代から参加されているお二人のメンバーの方が飛び入りで水屋と半東を努めてくださいました。

長いお付き合いで無持菴の茶を知り尽くしているお二人ですので、阿吽の呼吸で見事にお助けいただき、ありがたさで胸がいっぱいでした。またひとつ人生を学んだ気がいたしました。

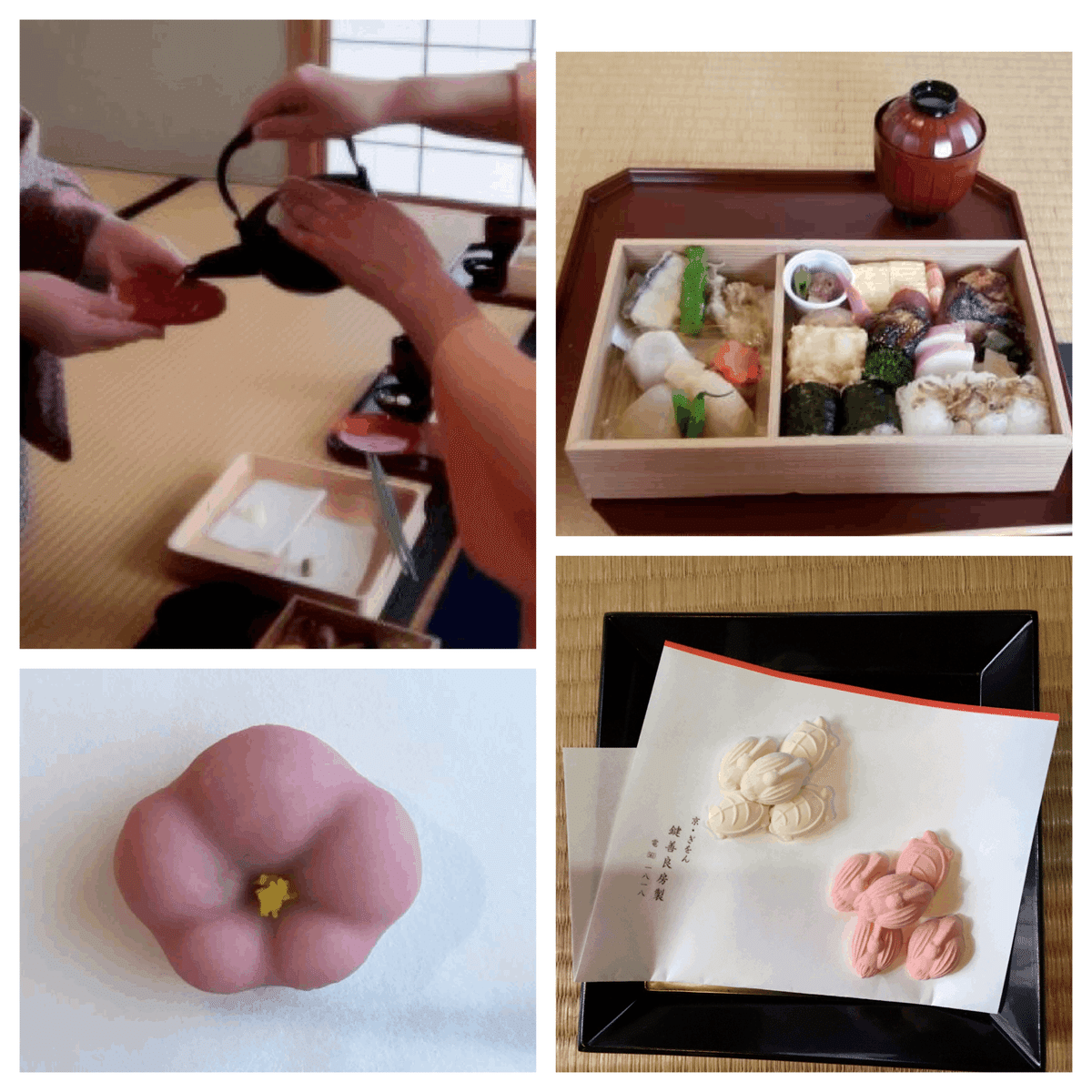

濃茶の主菓子は地元右京さんの「福梅」干菓子は京都鍵善良房さんの「鶴と亀」です。

設えは小書院風の茶室であることから、唐木の花台に青磁の花入、付書院には長足香炉をインド更紗の古帛紗を敷いて飾りました。

文房具飾りはまたいずれ。

点前も間違えるなど、諸々至らぬ箇所がございましたが、ご相席の皆様の機転と寛大なお心に支えられて、どうにか無事席を終えることができました。

2日目

いつも名席体験会でスタッフを努めるメンバーで「私にもできる茶事」という会始めの簡単な茶事を行いました。

寄付きの汲み出しから始まり、初座は右京さんに張り切ってお作りいただいた「初釜点心」と小さな椀物、盃事は箱根屋酒店さんおすすめのフルーティな白ワインで、八寸はチーズとオリーブにいたしました。盃事はちどりにはせず、亭主が一人づつに一献酌をして、最後に正客が亭主に酌をするという形に変えました。

後座は日頃の感謝を込めた濃茶の後、スタッフ各自が自身の流派の点前で点てる薄茶で締めました。

流派の異なるメンバーが集まっているため、茶事の作法など異なる部分もあり、それらをお互い学びながら、時には亭主の私も手を止めて説明に聞き入ったり、作法の違う相客との流れを工夫したりと、興味深い事柄がたくさんありました。

また、中立の時は水屋と寄付き(寒いので外には出ず)が連結しているためお客様が水屋を手伝うなど、いつもの仲間ならではの場面もありました。

茶事と言うには極めて簡素な内容ではありますが、ささやかな中に日頃のスタッフの方々の無私の協力に対する感謝の気持ちを込めました。

たくさんのお料理や立派なお道具はありませんが近代数寄者の方々もこうして和やかにお茶を楽しんだであろうこの茶室で「楽しさだけはどこにも負けない」と笑い合った幸せな1日でした。

松永記念館について過去の記事で詳しくご紹介致しております。