たまには役に立つ情報をみなさんに提供したい。ということで、日本文化DIYの王道!「生まれて初めて家で豆腐をつくってみた」実録ルポ

みなさんこんにちは。令和のスティーブ・ジョブるおじさん、和樂web編集長のセバスチャン高木です。

突然ですが、私、迷走しています。何が迷走しているかというと、Twitterのことを意味もなくホワイトペーパー風に書いてみたり、

土鍋の取扱説明書を土鍋目線で書いてみたり(なんか絵のテイストが似ていますが上の絵は私が描いたものではありません)、

毎日坐禅を組んで瞑想しているだけに迷走しています。(どうでもいい話ですが、ロダンの考える人は文字通り考えているので禅で言うところの瞑想ではありません。瞑想は何も考えないことが肝要です。ですから、瞑想をしている人を彫刻化するとすれば、”考えない人”ですね)

そこで今回は私のnote史上初となる(どうでもいい)役に立つ何かを書いてみようと思います。選んだテーマはなんと!(「なんと!」は口癖なので「では」くらいに思ってください)「自家製豆腐をつくってみた」です。

なぜこのテーマを選んだのか?そこにはたいした意味はありません。日頃意味のないこととかわけのわからんことしかしていないので、iphoneのカメラロールをチェックした時にこれくらいしか役に立ちそうなものがなかったんです。

はい、また前置きが長くなりそうなので早速ですが、自家製豆腐づくりスタートじゃ!

①自家製豆腐キットを購入した

まずはこちらにて紹介するのは北海道は紋別「べにや長谷川商店」の自家製豆腐キット。(正確には「大豆2種手づくり豆腐キット」)

Twitterでフォローしているminoさん(@minotonefinland)が自家製豆腐で料理を作っていて、なんだかめちゃくちゃうまそうなので、「わしも自家製豆腐つくりたい」とつぶやいたところ、これまたフォローしているやなぎさわまどかさん(@madoka_yng)が教えてくれたセットです。

ベンヤミンがヴィーガンの人たちのグループに「自家製のお豆腐いりませんか?売りますよ」と書いたところ、反応が悪くて残念。フィンランドのほとんどの人たちはお豆腐のことを肉の代用品としか捉えてない。「味がなくて美味しくない」と言う人が多い。彼のお豆腐でこんなに美味しい料理ができるのに… pic.twitter.com/5jaQkuqvum

— mino (@minotonefinland) April 18, 2020

初めまして!minoさんがrtされてるところから拝見しました。自家製豆腐は初めて食べたときまじで涙腺が潤むほど美味しくて以来大好きで😄いちばん初めは大好きな在来お豆のべにやさんでキットを買い書いてある通りに作りました。べにやさんのお豆、どれもおいしくて最高です🙌https://t.co/nN3PLae9Sg

— やなぎさわまどか🍙ライター/編集 (@madoka_yng) April 18, 2020

中に入っているのは、

北海道産青大豆300グラム/山形県産紅大豆®300グラム/型箱/オホーツクの海水にがり100ml/こし袋/型布

初めてなのでよくわからないのですが、これで大豆300グラムを使った自家製豆腐が二回作れるみたい。にがりは一回に20ml使用とのことなので、大豆を入手すればあと三回豆腐を作ることができるという計算になります。

ちなみに

商品金額合計 : 4,074円

送 料 : 1,303円

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

総 合 計 : 5,377円

かかりました。スーパーで買ったら?と言う声も聞こえてきそうですが、自分で豆腐が作りたいんです。そのための投資は惜しみません。

しかも、入っている大豆をよーく見てください。北海道産の青大豆に山形産の紅大豆ですよ。豆初心者の私にはさっぱりわかりませんが、なんだか期待に胸が膨らみます。さらに山形の大豆は

※紅大豆®は、山形県川西町が商標登録を保有する在来種の希少なお豆です。

だそうです。繰り返しになりますが、

在来種の希少なお豆です。

②必要な道具とあると便利な道具

自家製キット以外に必要な道具としては

ミキサー/でかい鍋(6リットル以上が望ましいが4リットルあればなんとか)/ざる/ボウル(大きめの鍋でも)/木ベラ

あると便利な道具に

温度計/ナイロン製の厚手の手袋

があります。

説明書もシンプルでわかりやすそう!

道具を揃えて、よし、作るぞ!ということで説明書を見ると、なにーーー!

大豆を水で洗い、3倍量の水にひたします。夏は前晩から、冬は前の日の昼から水に浸けておきます。

とあるではないですか。なんだよ、今すぐつくりたいのに。明日しかできないじゃん。

そう、大豆からつくる自家製豆腐は食べる前の日に準備が必要です。注意しろよ!

③豆をひたす

↑気を取り直して水にひたしました。まずは北海道産青大豆で挑戦です。

夏は前の晩から、冬は前の日の昼からと説明書には書いてあります。

今はその間だから前日の夕方から

ひたしました。(意外と細かい性格なのじゃ)

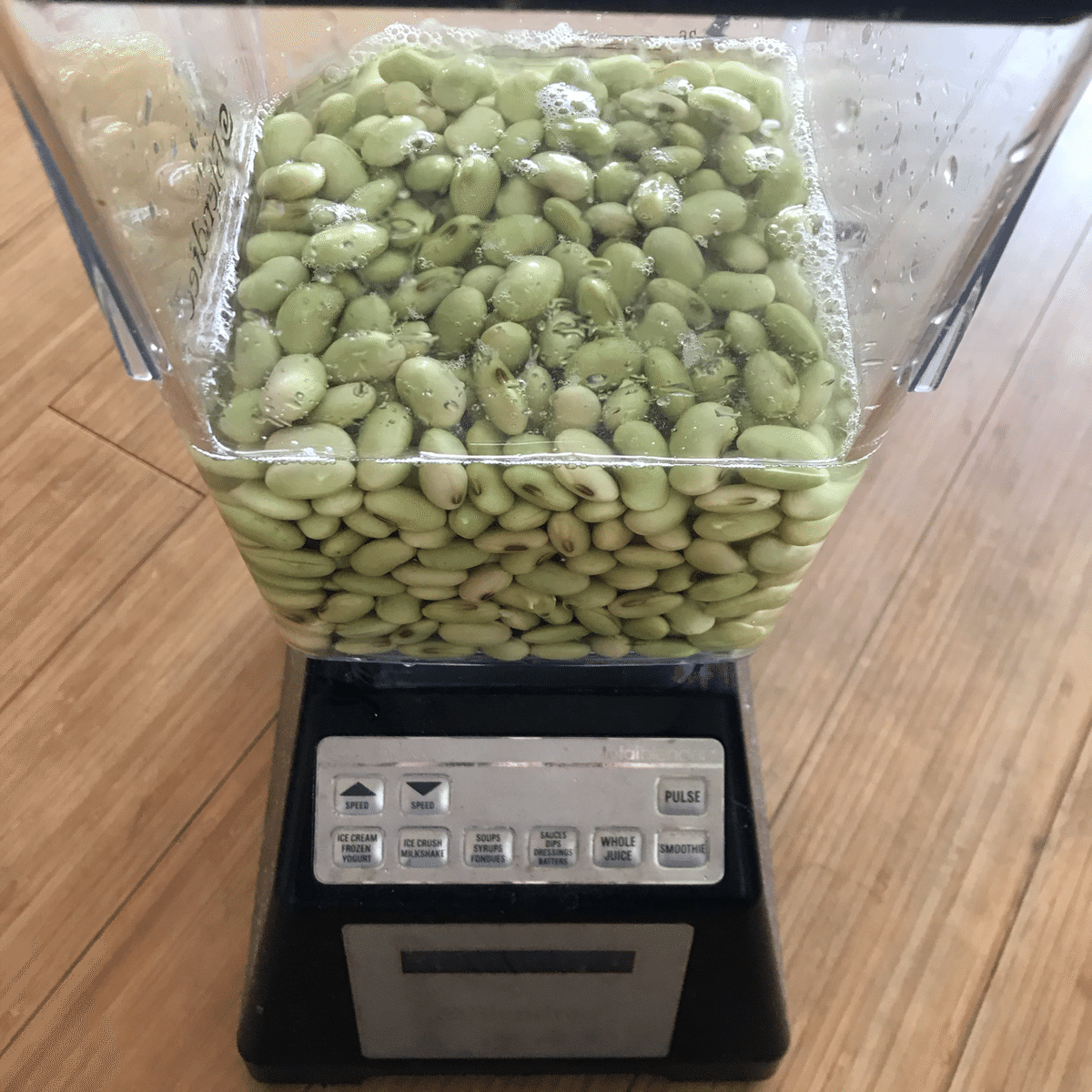

④豆をつぶす

続いて豆をつけておいた水と一緒にすりつぶします。これはミキサーがないとちょっときついかな?

どなたかすり鉢ですりつぶしている方いらっしゃいますか?昔の人ってどうやって豆腐つくってたの?頭が下がります。

ざらつきがなくなるまですりつぶします。大豆300グラム+その3倍量の水なのでけっこうな量になります。

これを「生呉」(なまご)って言うんですって。

しかし、なんで「呉」(「くれ」じゃないよ「ご」だよ)なんだろう?豆腐は中国から伝わってきてるからなんか関係あるのかなぁ?もしかして呉さん(中国語だと「吴」さん(ウーさん))が日本に伝えたとか?

いろいろ調べて(ググって)みたのですが、なぜ呉というかはわかりませんでした。誰か教えて!

ちなみに日本豆腐協会のHPによると、現在豆腐は

中国から朝鮮半島、日本、さらに東南アジアにまで広がっています。日本と中国はともに「豆腐」と書き、朝鮮半島では「トブ」、ビルマ(現ミャンマー)では「トーフー」、ジャワ島でも「トーフ」というように、多少のなまりはあっても、ほぼ共通した呼び名が使われています

とのこと。「とーふ」ってインターナショナルなんですね。

おっと、いつもながら横道にそれてしまいました。通常であればそれっぱなしでさらに違う道に入っていくのですが、今回はあくまでも皆さんに役に立つ情報を提供する!という使命があります。

⑤生呉を煮る

で、どこまで行きましたっけ。あ、そうそう。生呉をつくりながら、別に6カップ(1.2リットル!)の水を大鍋で、

そう大鍋で

煮立てておき、ここに生呉を投入します。なぜ大鍋と強調したか?それは下の写真を見ていただければ一目瞭然です。

あーーーー!ギリギリすぎて吹きこぼれてしまいました(涙)。大豆300グラム+900ccの水=生呉+1200ccの水です。

鍋は大きいのに越したことはありません。

生呉を投入したら中火で火をかけ

沸騰したら煮こぼれしないように弱火にして

7、8分煮ます。意外と焦げやすいので木のヘラでかき回すのを忘れちゃダメですよ。

⑥豆乳をしぼる

生呉を煮ている間にボウル(鍋)とざる、こし袋と木ベラを準備しておきましょう。

ここで重要なのはこれからやることを先に知っておくことです。くれぐれも私のように説明書を見ながらなんて考えずに、まずはシミュレーションをお願いします。

あなたがこれからやること、それはこし袋の中にめちゃくちゃ熱い「煮た生呉」(煮呉と言うらしい)を入れて、木ベラを使いながらぎゅーっとしぼることです。それを考えてボウルとざるとこし袋をセットしてください。

はい、イメトレはばっちりですね。では、あちちな呉(煮呉)をこし袋に入れていきましょう。熱いのでこぼさないように注意してくださいね。

(私はろくにセットをせずにはじめたので最初こぼしました)

続いて左手でこし袋を締めながら右手に持った木ベラでぐいぐいと押ししぼります。

あったほうがよい道具に厚手のビニール製手袋と書いたのはここで使用したいからです。

おそらく毎日毎日手づくり豆腐屋さんのようにこの作業を繰り返していれば慣れて必要なくなるかもしれませんが、煮呉をしぼる作業はとにかく手が熱い!そして、熱さを気にすると十分に呉をしぼることができません。

(もうお分かりだと思いますが、私は熱さをなめて素手でしぼりだしたのでえらいことになりました。みなさんは他人の言うことをきちんと聞いてくださいね)

ですのでここは両手に手袋をつけてもうとにかくぐいぐいとしぼっちゃいましょう。

↑しぼった豆乳ひとくちいただきました。なんとも言えない滑らかさと自然な甘さ!もうこれが口福です。

↑しぼりきった後にでるおから。青大豆を使用したのでおからもほんのり青い。あとで調理しよ。

⑦さらに豆乳を煮る

だいぶきましたよ。

ここでしぼった豆乳を鍋に入れてさらに火にかけます。焦げないように木ベラでかき回しながら中火で5、6分煮ましょう。

煮ている間に天然にがりの準備(20ml)を忘れずに。

⑧天然にがりを打つ

べにや長谷川商店の自家製豆腐キットに入っているにがりは、北海道のお店だけにオホーツクの海水にがり。オホーツクの海水を煮詰めて塩の結晶と分離したという

純粋無調整の海水濃縮ミネラル原液です。

しかし、こんなので本当に固まるの?自家製豆腐初心者の私は疑心暗鬼です。だって、ここまでのところどう考えても

水分そのものですよ!

しかし「信じるものは救われる!」とも言いますし説明書にしたがって続けましょう。

煮詰めた豆腐は火を止めて75〜80℃になるまで冷まします。(私は温度計を持っていないので火を止めてからきっちり2分待ちました。)

そして用意したにがり20mlをむらなくかき混ぜながら投入。(説明書にはまずは3分の2投入して様子を見て残りをとありましたが迷わず20ml投入しちゃいました。えへ)

さらに10分蓋をして待ちます。(ただにがり入れただけだよ。ほんとに固まるの?とけっこうドキドキでした)

⑨上澄みを取る

待つこと10分。蓋を開けると、お!なんと!しゃばしゃばだった豆乳がふんわりとした豆腐と水分に分離してるではないですか!

豆乳がなぜにがりで固まるのか?は「キリヤ化学」の記事がおすすめです。液体と固体の違いからゴルフボールの構造を豆腐に例えての説明まで、知らなくてもいいようなことをいっぱい教えてくれるんだ!

さあ、ここまできたらあと少しだ。がんばろう。説明書にそってオタマで上澄みの液をすくって。あれ、説明書に上澄み液に関してなんか書かれているぞ。

この上澄み液は甘くておいしいものですが、苦味があるようでしたら、にがり液の入れすぎです。

そ、そんなぁ。「苦味があるようでしたら、にがり液の入れすぎです」って今言われても〜。

しかもこのフレーズ、ネットで「自家製豆腐の作り方」で検索するとどの説明にも登場するので、どっかに元ネタがあるんだな、きっと。いつか発生現場を探したいのですがそれをやっていると、「フレーズ探偵」になってしまうので置いておいて。

↑にがりを入れて豆腐と分離した上澄み液

恐る恐る飲んでみると。「うん、甘くておいしいとは言えないけど、苦くはない」(笑)。

しかしこの上澄み液の成分ってなんなんだろう? いずれにしても大豆と天然にがりしか使ってないから体に良さそうだし、捨てるのはもったいないのでとりあえず全部飲むことにしました。

ちなみに「横浜市スポーツ医科学センター」のHPにある「ヘルシーレシピ」(そのまま!)には

上澄み液にはアミノ酸や旨味成分がたっぷり含まれていますので捨てずに味噌汁などに利用すると旨味がぐっとアップします。

と記載されています。なるほど、味噌汁ね。ゴクゴク飲むのけっこうしんどいので、今度は味噌汁に入れてみます。ありがとうヘルシーレシピ!

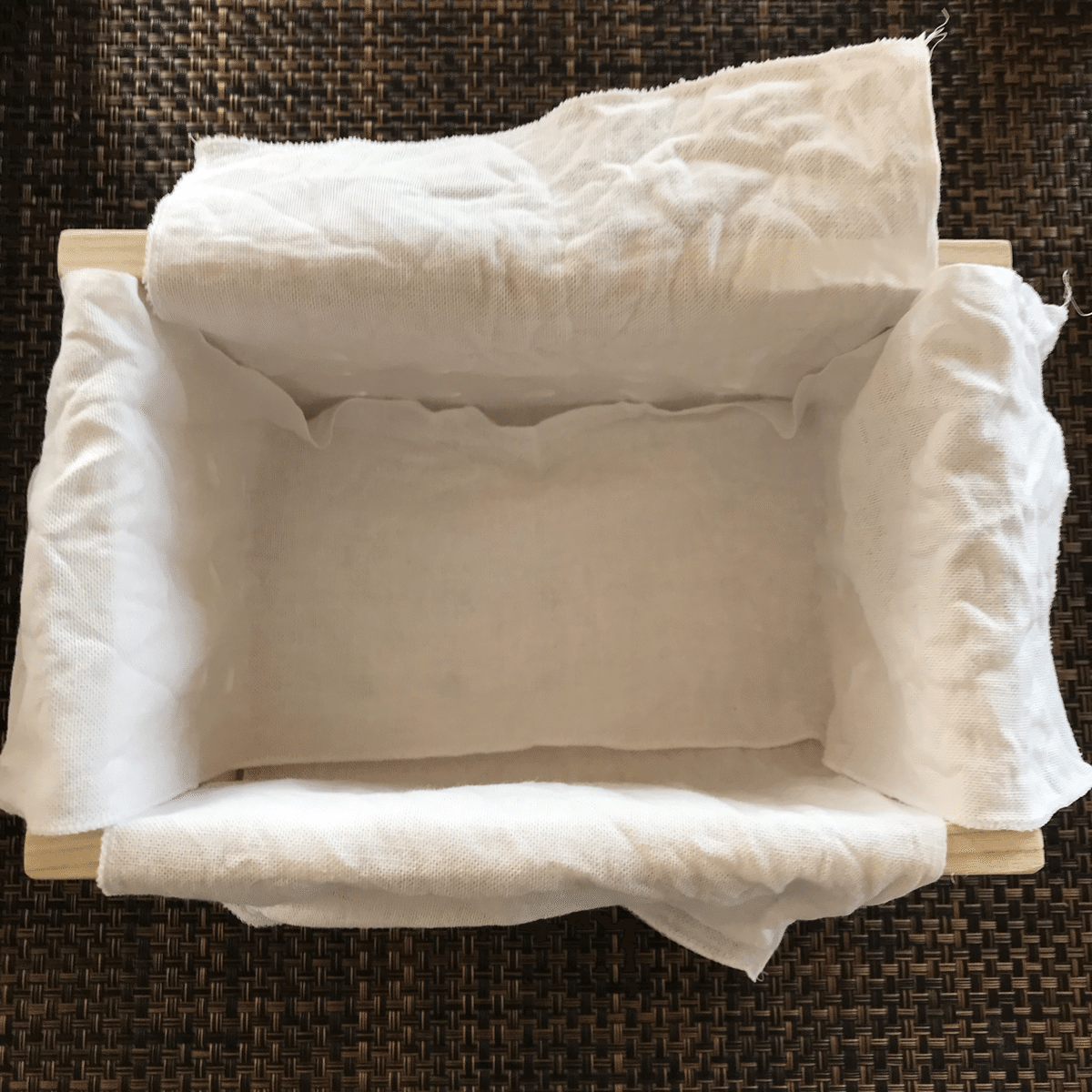

⑩型箱に入れる

自家製豆腐キットには豆腐の型箱にセットする型布も二枚入っています。念のため水で洗って十字に敷いておきます。

型箱からは水分が出てくるのでボウルや鍋を下に置くのを忘れないでね。

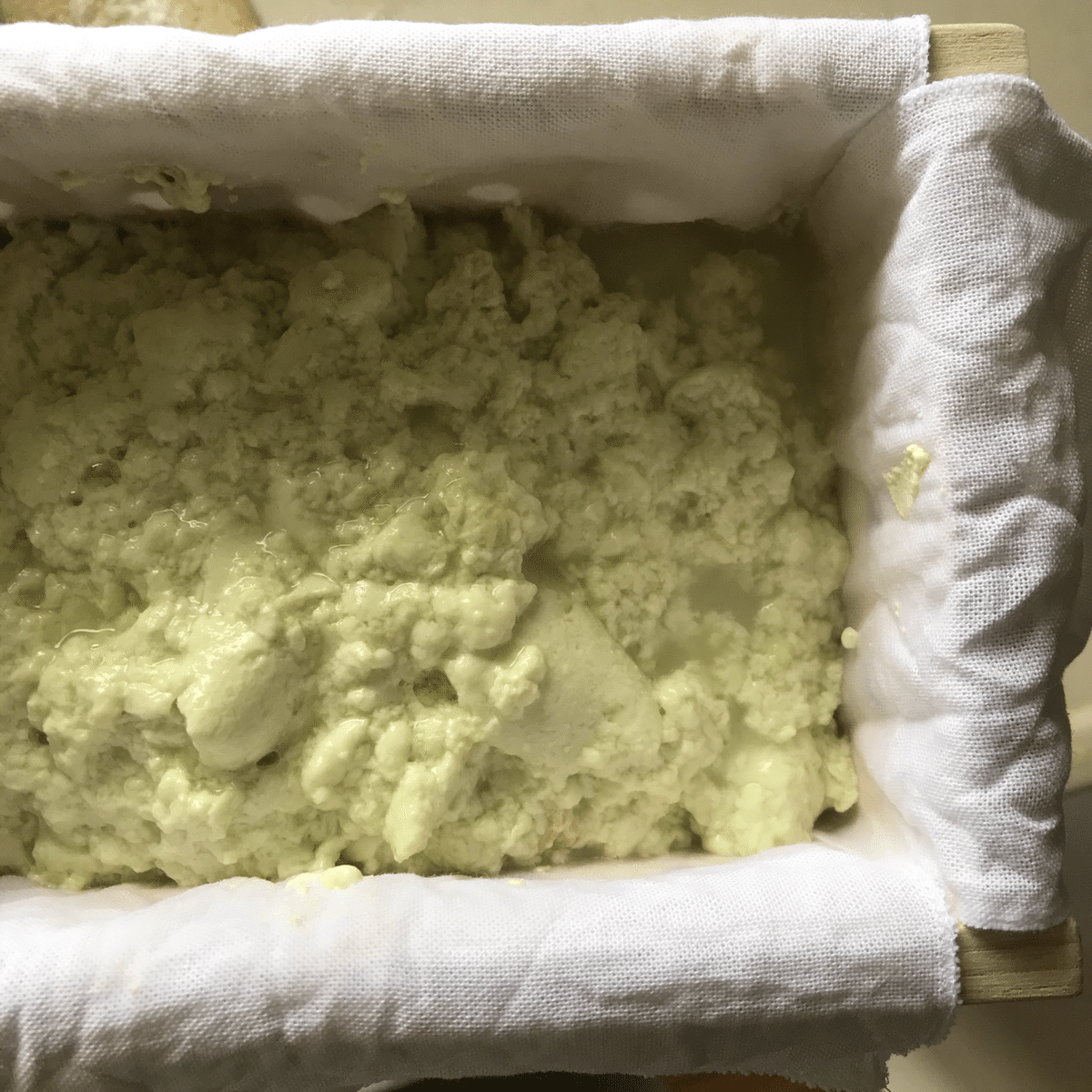

で、豆腐をオタマですくってガンガンと型箱に入れます。

入れ終わったら型布を内側にたたんで、上蓋を載せ、その上から水を入れたコップを重しとして置きます。で、待つこと20分。

重しをもっと重くするとその分水分が抜け固い豆腐に。同じく時間をおけばおくほど水分が抜けるのでより固くなります。

そして完成!

で、で、できたーーー!20分経ったら水の中で型箱を外しましょう。今回は水をきれいになるまで入れ替えてから30分ほどさらしました。

べにや長谷川商店の説明書には書かれてなかったのですが、ググるとそのほうが豆腐がまろやかになると書いてあったので。

でも、長くさらしすぎると甘みが抜けるので気をつけてね。

うぉおおおおおおおおおお!!!!!!!!!豆腐だ(涙)。

せっかくなのであまり冷やさずにいただきます。もしかしたら水の中で取り出したあとそのまま冷やさずに、ちょっとあたたかいまま食べてもおいしいかも。

せっかくだから大豆の味を楽しみたいので塩で。北海道産の大豆とオホーツク海のにがりでつくった豆腐。そこに合わせた塩は沖縄西表島のもの。どうしてもドヤ顔になってしまいます。

では、いただきます。パクっ!

うまい、うまい、うまい。これ、塩もいらないし、もう一生豆腐だけでいい。

はい、その結果、大豆300グラム分の豆腐だけで朝と昼をすごしました。だってほんと、おいしいよこれ。朝は塩だけでいただき、昼は少し醤油をたらして味の変化を楽しみます。って醤油ほんの少し加えただけだけど。

初めまして!minoさんがrtされてるところから拝見しました。自家製豆腐は初めて食べたときまじで涙腺が潤むほど美味しくて以来大好きで😄いちばん初めは大好きな在来お豆のべにやさんでキットを買い書いてある通りに作りました。べにやさんのお豆、どれもおいしくて最高です🙌https://t.co/nN3PLae9Sg

— やなぎさわまどか🍙ライター/編集 (@madoka_yng) April 18, 2020

やなぎさわさんが「涙腺が潤むほど」って言ってたの、その通りでした。ありがとう!やなぎさわさん、私、幸せ。

おからも料理してみた

さらにさらに、朝昼は豆腐。夜はおから料理と決めこみましょう。

人参とごぼうを適当に切って軽く炒めます。おからと油揚げと出汁、醤油、みりんを入れて、ごま油を多めに加えて水分が飛ぶまで煮詰めます。

で、最後に粗みじんにしたネギを投入して出来上がり。

大豆300グラム分のおからは想像以上の量ですが、私の人生史上最高のおから料理ができあがりました。

豆腐もめちゃくちゃ美味しかったのですが、実はこのおからがなんちゅうかほんちゅうか!夜はおからを主食としてむしゃむしゃいただきました。

だからね、最初、自家製キット5000円、ちょっと高いなぁと思ったのですが、青大豆と紅大豆が入っているので丸二日間、極端な話これだけで足りてしまいます。

一日2500円。にがりと型箱と布類はこの先ずっと使えるので、次からは大豆だけを購入すればよし。これ、高くないですよ。

で、次の日もごはん代わりにおからだったので(笑)、きむちを添えてみました。これが意外といける!

紅大豆でもつくってみた

その後、紅大豆でもつくってみました。こちらは青大豆より甘みが強くてどっしり。

っていうか、大豆の違いで豆腐の味がこんなに変わるなんて目からウロコ!この醍醐味は自家製豆腐でしか味わえませんよ、きっと。

次はどの大豆でつくろうかいろいろと迷いましたが、とりあえず口コミで評判がよかった「渡部信一さんの大豆」を注文。これまた期待が高まります。

こう書いてみましたが、自家製豆腐の作り方はもっと充実しているブログがいっぱいあるし、そういうところのほうが写真も綺麗だし、やっぱり自分にしかできないことをやらないとダメですね。(自虐)

どんな汚い世界でも、私は私が置かれたところで花を咲かせなくちゃ!5800字も書いた挙句そう気づいた愚かな男をお笑いください。

以上。

いいなと思ったら応援しよう!