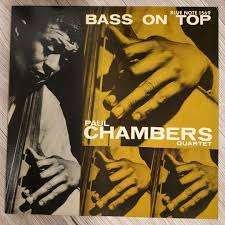

ベース オン トップ/ポール チェンバース

ベース オン トップ/ポール チェンバース

ブルーノート 1569

1957/7/14

凄まじいくらいの猛烈な人気と実力を誇るジャズベーシストといえばポール チェンバースだろう。マイルス デイヴィスの元で二十歳そこそこで頭角を現してから、ほぼ全てのモダンジャズのレコーディングでビートを刻み、常にソロイストを鼓舞し続けた上に、生涯攻めの姿勢を貫き通した男。チェンバースこそがジャズであり、ジャズベースといえばチェンバースである。別にジャズベースに精通していない僕でもその凄さは理解できるというもの。

Paul Chambersは1935年ピッツバーグに産まれ、多くのモダンジャズプレイヤーを輩出したデトロイトで育った。従兄弟は同じく凄腕ベーシストで初代ジャズメッセンジャーズに参加したダグ ワトキンスだ。10代の頃からデトロイトで演奏活動を始め、1954年ニューヨークへ進出、最初にジョージ ウォーリントンのグループに加入。この時もう既にナンバー1ベーシストの座は確約され、やがてマイルス デイヴィス クインテットのメンバーとなる。

マイルスのところは1962年まで在籍し、その後は盟友であるウィントン ケリー トリオで活動するが、やはりと言うか運命というか、酒と薬に蝕まれて1969年33歳という若さで死去。しかしチェンバースの凄さはこんな誰々のグループのメンバーになったとかなっていないの話ではないのはジャズファンには説明の必要はないだろう。それはその活動期間中にサイドメンとしてレコーディングした数のあまりにもな膨大さにある。とにかくマイルスが所属していたプレスティッジは当然として、ブルーノート、リバーサイド、ヴィージェイ、ヴァーヴといったモダンジャズを録音した主だったレーヴェルはもちろん、ストーリーヴィル、トランジションという超マイナーレーベルからコロムビア、アトランティックといった割と大きな会社まで、ありとあらゆるレコードに客演していて、それはまあ総ナメと言ってもいい。当然チェンバースを呼んだプレイヤーはモダンジャズと称される音楽のミュージシャン全員とも言える。なので、こんなに早死にしていなければ、恐らく後々はジャズベースの巨匠としてグループを結成し、たくさんの後進ミュージシャンを輩出したのではないかと思う。残念だ。

これが演奏が上手いだけでそうなるのか?といえば、その数を考えれば、決してそれだけではないのは考えられる。それは恐らくチェンバースのものおじしない攻めの姿勢から生まれる斬新さと若々しさにあるのは疑う余地は無いだろう。そしてそれが時代のモダンジャズプレイヤーの考える理想のジャズベースだったのではないか。

この様に死後55年たった現在でもポール チェンバースは全てのジャズミュージシャンやファンの憧れでありヒーローであり、彼を否定してジャズの何が解るというのだ、と言わしめる存在となっている。

とずーっっと思っていたのだが、このチェンバースを否定する人達もいるというのもまた事実な様だ。

いや否定するのではなく、聞いた話なのだが、その人達も皆と同じ様に大音量で「リーウェイ」やレッドガーランドの「マンテカ」を聞いてチェンバースで悶絶したいと願っているのに、脳が拒否反応を示してしまうらしい。

その人たちとは、絶対音感を持っている人達のことである。

絶対音感というのは英語ではAbsolute pitchといって、「音楽や音を聞いたときに、他の音と比べることなく、その音の高さを直感的に正確に判断出来る能力」のことらしく、その能力は楽器を演奏する人には誠に羨ましいものであるという。ただ演奏しない人間にとってはそんなこと言われても学校で鼻濁音を教えられた時の様にチンプンカンプンになるのがオチだが、要は屁の音でも猫の鳴き声でも、何でもいいから音符で表現出来る、いやしてしまう能力らしい。知らんけど。

したがって、音楽を聴いていて一人がほんの少しでも音程を狂わせれば気持ちが悪いと感じてしまうらしい。

そしてこれが驚きなのだが、ミュージシャンに言わせるとポール チェンバースの最大の武器となったあの強烈無比なアルコ奏法、すなわち弓弾きソロは、気迫は凄まじいがコード進行も音程も何もあったものでは無いらしい。つまりむちゃくちゃだと。したがって絶対音感保有者はチェンバースの演奏はアルコソロになると拒否反応を示してしまい、気分が悪くなるという。そんなもん音楽を演らずレコードを聴いて楽しんでいる分なら全く気にならないけどなあ。大体黒人ベーシストというのは音程に関してはアバウトな人が多いというし。

それに肝心のチェンバース本人も彼を必要とした並みいるジャズジャイアンツもその演奏を楽しんでいるのだから、彼らは全員絶対音感というものは持っていないと思われるし、黒人ミュージシャンなんて白人が学校で勉強する楽理などを半ば馬鹿にして自分の感覚で勝負していて、それがこの音楽の最大の面白い点だと思うのだけれど。

早い話、セロニアス モンクもホレス シルバーも音楽教室で教えられた正しいピアノ奏法といわれる「手のひらに卵一つ分を持ってる様に弾け」なんて教えを全く守る気もないし、ディジー ガレスピーや日野皓正さんのほっぺたをパンパンにして強烈な高音を発するなんて、音楽の先生から正しいと教えられたものとは正反対のことを演ってのけているのだからジャズは面白いのだ。ジャッキー マクリーンなんか素人の僕が聴いても音程が狂っている。

ジャズというのは楽理的に間違っていようが、正しい奏法をしていなかろうが、それが個性と認められれば、それで良しな音楽なのだと思う。ジャズはフリーな音楽だ、なんて聞くと、真面目な楽器を演奏する人は、馬鹿丁寧にフリージャズのことだと解釈してしまっているが、そうじゃないのだ。もうひとつ、チェンバースを擁護する訳ではないが、コード進行を無視してかき鳴らしているというのは、これは後々に音楽界を席巻するファンクなどの奏者が1コードで吹き切る、とかペンタトニック一発で演奏すると言ったものに繋がることなのではないか?それだとチェンバースの演ったことというのは音楽を習った人達が考えるより数百万倍新しかったのではないか?で、ペンタトニックって何や?美味いんけ?

そして、これは可愛そうな話だし、記すべきことでは無いかも知れないが、このチェンバースが楽しめない絶対音感保有者というのは、それはそれでけっこう辛いものがあるらしい。僕の友達で音楽家同士の夫婦がいて、その奥さんが絶対音感を持っているらしいのだが、ジャッキー マクリーン命という旦那とはことごとく話が合わず、奥さんはついに悩みだしたということだ。

さらに絶対音感保有者にとってややこしいのは、それを持っているからといって何か物凄い斬新で高尚な音楽を創造するのではないかという世間の目だ。そういえば今思い出したのだが、かなり昔にウィントン マルサリスがインタビューで自分の兄弟を紹介していたのだが、末弟のジェイソンについて「彼はドラマーなんだけど、凄いんだぜ、何せ彼は絶対音感を持っているんだから」記憶をたどって記したものだが、このジェイソン、なかなか僕らの前に現れるのは遅かったし、いつも何か特別な音楽を演らないといけない空気の中で音楽活動をさせられている様に感じて気の毒な気がする。知らんけど。

とはいえ、ひょっとして僕も自分では気づかずに絶対音感を持っているのではないか?もしそうだと、今からでも音楽を勉強してベートーベンみたいになれるかも知れない。要はポール チェンバースのアルコを聴いて気持ち悪いと感じたらいいのだろう。

と思い、いつもより音量を上げてブルーノートのチェンバースの名盤「ベース オン トップ」を聴いてみたところ、、、

死ぬほど興奮してしまった。いや、こんなもの大音量で聴いたら心臓に悪いでしかし。

ポール チェンバースの最初のリーダーアルバムはジャズウェストというマイナーレーヴェルから発表された「チェンバース ミュージック」で、これが1956年3月。既にマイルスのグループに参加した後なので、その縁でジョン コルトレーンが参加している。

そして同年9月にはアルフレッド ライオンが(多分)執念で契約を取り付け、ブルーノートより大傑作「ウィムス オブ チェンバース」を発表する。これは同郷の盟友ドナルド バードとケニー バレルにジョン コルトレーン、フィリー ジョー ジョーンズ、さらにホレス シルバーまで参加したオールスターで録音されたが、そんな派手なメンバーが集まっても、しっかりとベーシストのリーダーアルバムとして制作されていて、これ以上何を望んだらいいのかわからなくなる聞き応えに満ちた作品だ。

さらに翌年5月にはブルーノートより「ポール チェンバース クインテット」が制作されるが、こちらはバードとクリフォード ジョーダンがフロントを務めるオーソドックスなクインテット物というのだが、いくぶん地味な印象である。

「ベース オン トップ」はその2ヶ月後、まさに満を持したタイミングで録音された。これまでのリーダーアルバムは、コルトレーンやペッパー アダムス、ドナルド バードといったホーンプレイヤーを迎えてハードバップというスタイルを謳歌したものであったが、この4枚目のアルバムでは遂にホーン奏者を入れず、ケニー バレル、ハンク ジョーンズ、アート テイラーという通常ならギター カルッテットと呼ばれる渋い編成で制作された。しかし名手ケニー バレルと弦楽器同士の鬩ぎ合いと、この編成でチェンバースのベースがグイグイと引っ張っていく様はホーン奏者がいないからこその聞き応えを持っており、こういうところがアルフレッド ライオンの賢さなのが明確だ。まさにベース オン トップ!

またこういう編成で「朝日の如く爽やかに」や「ディア オールド ストックホルム」などのスタンダードナンバーを演奏しているという理由で、8ビートや16ビート、エレクトリックでヒット曲などは「演らされている」というのを超絶に信じ込んでしまったジャズ喫茶でジャズを覚えた人達からすれば、これは非常に無難な正しいジャズレコードだととっていると思うが、なんのなんの、このチェンバースの暴れぶりを聴けば、そんな保守的な意見なんてこれっぽちも考慮していないのは明らかだ。正しくないと言われようが、ムチャクチャだと言われようが、そんな批判はどこ吹く風とばかりファンクし倒している姿は圧巻であり、痛快だ。悪いけど、ベース オン トップのチェンバースは編成こそオーソドックスであれ、ジャズ喫茶族が忌み嫌うファンクやロックの精神でもって演奏されている。いや、この作品に限ってならバレルやハンクさんも同じ精神をもっていると思う。本作のあまりものカッコ良さは、そんなメンバーとブルーノートの破格なヴィジョンから生まれたものだ。

だからして、そんなチェンバースの演奏に、何が間違っているとか、音程が合ってないとかという声が上がれば、Doodlin’ではそちらが不協和音でハズれていて、気持ち悪がられるのだ。

小倉慎吾(chachai)

1966年神戸市生まれ。1986年甲南堂印刷株式会社入社。1993年から1998年にかけて関西限定のジャズフリーペーパー「月刊Preacher」編集長をへて2011年退社。2012年神戸元町でハードバップとソウルジャズに特化した Bar Doodlin'を開業。2022年コロナ禍に負けて閉店。関西で最もDeepで厳しいと言われた波止場ジャズフェスティバルを10年間に渡り主催。他にジャズミュージシャンのライブフライヤー専門のデザイナーとしても活動。著作の電子書籍「炎のファンキージャズ(万象堂)」は各電子書籍サイトから購入可能880円。

現在はアルバイト生活をしながらDoodlin’再建と「炎のファンキージャズ」の紙媒体での書籍化をもくろむ日々。