行段系日本語入力メソッド「ニャウ配列」の紹介

はじめに

「ニャウ配列」は、ヤウ配列ベースの行段系日本語入力メソッドです。

Google日本語入力のローマ字テーブルを置き換えることで使用できます。

オリジナルのヤウ配列については、以下の紹介ページをご参照ください。

ニャウ配列は薙刀式の影響を強く受けています。「な」「や」「う」でニャウ配列です。

薙刀式については、以下の紹介ページをご参照ください。

また、大西配列の清濁同列の配置も参考にしています。

(追記)用語が色々間違ってるっぽい

あとで書き直すと思いますが取り急ぎ

導入方法

基本的には、以下のローマ字テーブルをGoogle日本語入力にインポートすればすぐに使えます。

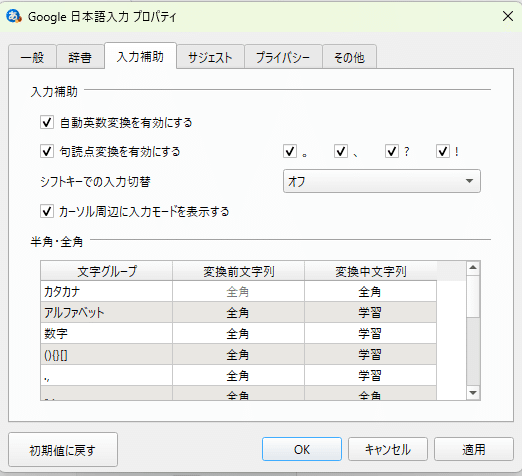

ただし、小文字・「を」・一部の拗音短縮入力のため、「シフトキーでの入力切替」をオフにする必要があります。

「プロパティ→入力補助→シフトキーでの入力切替」を「オフ」

これにより、日本語入力中に大文字を入力することで、シームレスに英数入力を行うことはできなくなります。

OS標準の日本語入力も残しておけば、いざという時にも対応できるでしょう。

概要

行段系入力について

行段系入力は、ローマ字入力でもかな入力でもない、その中間的な入力メソッドです。

「ア行」「カ行」などの「行」と、「ア段」「イ段」などの「段」を組み合わせて入力します。

例えば「き」を入力する際、以下のような違いがあります。

ローマ字入力では「k」と「i」を入力

かな入力では「き」をそのまま入力

行段系入力では「か」と「い」を入力

こういうと、ローマ字入力と比べてメリットがないように感じられるかもしれませんが、そんなことはありません。

行段系入力の強みとしては、以下のようなものが挙げられます。

より直感的で、ローマ字表記を思い浮かべることなく入力できる

アルファベットに縛られず、打ちやすいようにキーを配置できる

逆に、好きなアルファベット配列を選ぶこともできる

ナ行と「ん」を分けられるので、混乱しにくい

逆に、行段系入力の欠点は、アルファベットの配置に加えて、新たに配置を覚える必要があること……だと思われるでしょう。

しかし、ニャウ配列は打ちやすさを考慮しながら、極めて単純で覚えやすい配置をしているため、すぐに配置図もキーボードも見ることなく入力できるようになるはずです。

私は、設計したその日のうちに、ゆっくりならブラインドタッチできました。(ヤウ配列を使ったこともありませんでした。)

ニャウ配列に引き継がれたヤウ配列の特長

ヤウ配列のいくつかの特徴は、ニャウ配列にそのまま引き継がれています。

行・段分離

行と段が片手づつに割り振られているため、難しい運指が少なく、習得しやすい。

ア段省略

「かさたな...がざ...」など、濁音を含むア段の文字は、「あ」を付けずに入力できる。

ヤ行単独配置

「ゆ」「よ」を1打で入力でき、次の拗音省略を可能にする。

拗音省略

「か」+「や」=「きゃ」など、ローマ字入力では3打必要な拗音を、2打で入力できる。

ヤウ配列からの変更点

ニャウ配列では、さらなる「覚えやすさ」「打ちやすさ」「疲れなさ」を目指し、いくつかの変更を加えています。

シフト(大文字)入力の導入による小文字キーの削除

拗音省略のおかげで多用せずに済む小文字キーをシフト入力に置き換え、使用キー数を減らしました。指の動く範囲を狭め、疲労を抑えます。

また、「を」はシフト「わ」で入力できます。

左行・右段への変更

行段の左右を入れ替えました。「左で押さえて右で仕留める」イメージです。

ただし、使用キー数が少ないため、左利きの方、エンターキーと逆手にしたい方などは、左右入れ替えても問題なく使用できます。

清濁同列配置

横一行に並んだ清音キーの下に濁音、上に半濁音が並んでいます。

覚えやすい単純な法則でありながら、指の負荷や運指も考慮されています。

行・段ともに繋がりやすい配置

よくある連接に横・斜め・縦の隣接が多く、全体として「内→外」「下→上」に流れるように設計されています。別途詳しく解説します。

その他、いくつかの細かい変更があります。

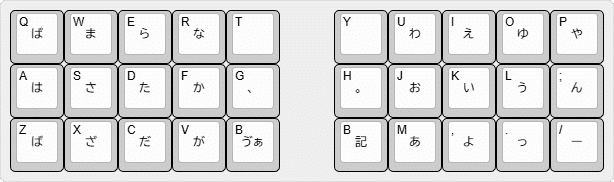

キー配置

キーボードのアルファベット・記号との対応は以下のようになっています。

しかし、行段系入力メソッドであるニャウ配列にとってアルファベットとの繋がりに意味はなく、変更してもなんら問題ありませんので、以後の図にはアルファベットを併記しません。

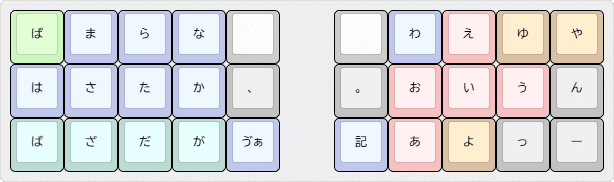

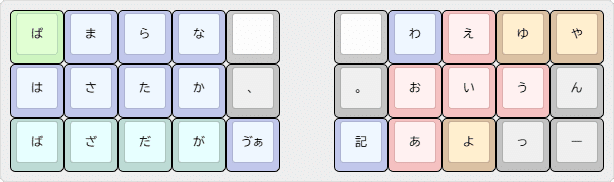

行キーと段キー、さらに清音と濁音(半濁音)、ア行とヤ行を色分けすると、以下のようになります。

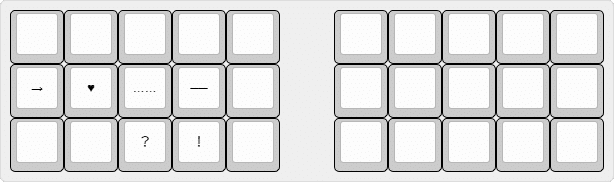

nは「記号行」に割り当てられており、単打で「・」、段キーとの組み合わせで以下の記号を入力できます。

入力方法

入力方法を詳しく解説します。

行キー+段キー

先述の通り、基本は「行」+「段」です。

「か」+「い」=「き」

「ざ」+「う」=「ず」

「ゔぁ」+「い」=「ゔぃ」

「ゔぁ」+「う」=「ゔ」

段キー単打

段キーは、単打でそのキー自体を入力します。ローマ字の母音と同じですが、ヤ行も単打できます。

「あ」=「あ」

「い」=「い」

「よ」=「よ」

「っ」「ん」「ー」も同様に単打です。「ー」を近くで打てるのは、標準のローマ字と比べたときの優位点の一つです。

行キー単打

行キーの単打は、その行のア段を入力します。標準のローマ字に比べて1打少なくなります。濁音・半濁音・ヴァ行も同じです。

「か」=「か」

「わ」=「わ」

「だ」=「だ」

「ぱ」=「ぱ」

「ゔぁ」=「ゔぁ」

ただし、続けて「あいうえお」「やゆよ」を入力したい時は、先に「あ」を入力する必要があります。

「か」+「あ」+「い」=「かい」

「ま」+「あ」+「あ」=「まあ」

「さ」+「あ」+「や」=「さや」

これは、ローマ字で「ん」の後に母音を入力する場合のみ、nを2回入力しなければならないのと同じことです。

(実は、これをかなり楽にする方法があるので、後ほど解説します。)

「やゆよ」の場合にも必要なのは、拗音短縮入力があるためです。

小文字

拗音短縮入力の前に、小文字の説明をします。シフトキーを押しながら「あいうえお」「やゆよ」を入力すると、小文字になります。(アルファベットの大文字入力と同じ。)

シフト「あ」=「ぁ」

シフト「ゆ」=「ゅ」

前述の「を」を含め、同じ仕組みでいくつか特殊な入力があります。拗音短縮があるので、むしろ主に使うのはこちらになります。

(小文字「ゎ」の入力については後述します。)

シフト「わ」=「を」

シフト「ー」=「~」

シフト「、」=「!」

シフト「。」=「?」

拗音短縮

改めて、拗音短縮について解説します。

行キーの後にヤ行を続けると、イ段+小文字ヤ行系の拗音を2打で入力できます。

「さ」+「や」=「しゃ」

「さ」+「ゆ」=「しゅ」

「さ」+「よ」=「しょ」

「だ」+「や」=「ぢゃ」

「ぱ」+「ゆ」=「ぴゅ」

ワ行として、ローマ字でいうW絡みの外来音を入力できます。

「わ」+「い」=「うぃ」

「わ」+「え」=「うぇ」

「わ」+「お」=「うぉ」

ちなみに、「を」をワ行ウ段として入力することもできます。

「わ」+「う」=「を」

シフト段キーによって、ウ段+小文字ア行系の外来音を短縮入力できます。

これはカ行・ガ行・タ行・ダ行・ハ行のみにありますが、同じ仕組みで他の行にも追加できます。

「は」+シフト「お」=「ふぉ」

「か」+シフト「あ」=「くぁ」

「た」+シフト「い」=「つぃ」

「ふぁふぃふぇふぉ」「くぁくぃくぇくぉ」だけは、標準のローマ字に比べてキー入力が増えてしまいます。

そこで、非推奨ではありますが、t・yにファ行・クァ行キーを設けてあります。

「ふぁ」+「い」=「ふぃ」

「くぁ」+「お」=「くぉ」

他に、いくつか特殊な外来音入力があります。すべて列挙します。

「さ」+シフト「え」=「しぇ」

「さ」+シフト「い」=「すぃ」

「ざ」+シフト「え」=「じぇ」

「ざ」+シフト「い」=「ずぃ」

「た」+シフト「う」=「とぅ」

「た」+シフト「や」=「てぃ」

「た」+シフト「ゆ」=「てゅ」

「だ」+シフト「う」=「どぅ」

「だ」+シフト「や」=「でぃ」

「だ」+シフト「ゆ」=「でゅ」

「は」+シフト「う」=「ふゅ」

小文字「ゎ」も同系統の入力になります。

「わ」+シフト「あ」=「ゎ」

記号

一部の記号を、記号行として入力できます。入力できるすべての記号については、前掲の表をご参照ください。

「記号」=「・」

「記号」+「記号」=「・」

「記号」+「わ」=「;」

さらに、行キーのシフトには割当がないので、そこにも記号を割り当てることができます。初期状態では、以下の記号が割り当てられています。

シフト「か」=「──」

シフト「た」=「……」

シフト「さ」=「♥」

シフト「が」=「!」

シフト「だ」=「?」

シフト「は」=「→」

「→」はいわば「矢印行」になっており、続けて段キーを入力することで他の矢印に変化させられます。

(vimのhjklと同じ方向)

「→」+「う」=「→」

「→」+「お」=「↓」

「→」+「い」=「↑」

「→」+「。」=「←」

記号は変更しても他の部分に影響しないので、各ユーザーの必要に応じてカスタムしていただければ、と思います。

運指の方向について

行段系入力メソッドとしてのニャウ配列の最大の特徴であり、薙刀式の影響を受けてオリジナルのヤウ配列から変更した点は、キー同士を繋がりやすくしたことです。

あらためて、キー配置図を示します。

右手の段キーのうち、「あいうえお」を見ると、「い」を中心に各キーが隣接し、かつ左下(左手前)から右上(右奥)への斜めの配置になっています。

後日別記事で詳しく述べますが、これはタイピング中の手の状態を考慮したものです。

タイピング中、手は常に内側へひねられた(回内)状態です。このとき、

人差し指は曲がりやすく、小指・薬指は伸びやすい→内低外高

さらに内側へ捻るより、外側へ捻る(戻す)ほうが楽→外ひねり(外ローリング)

という法則があります。これは、ご自身の手を内側に捻ってみれば、すぐおわかりいただけると思います。

「人差し指を曲げ、小指・薬指を伸ばす」ことで生まれるのが、「内から外・下から上」の斜めラインです。

これを外ローリングの動きで(内から外へ)打つことで、「よくある母音の流れ」が自然に繋がるのです。

あい

いう

あう

おい

おう

あえ

これらはニャウ配列では打ちやすい連接です。

拗音で頻出の

ょう

ゅう

も隣接で、「ょう」は斜めの黄金ラインです。

さらに、ほぼ母音が後ろに来ない「ん」が最も外側にあることで、内→外の流れが作りやすくなっています。

左手の行キーも基本的な考え方は同じですが、母音の繋がりより子音の繋がりのほうが複雑なため、なかなか一方向とはいきません。

そのため、「何かの後ろ」に来やすい「た」「ら」を、中心軸である中指に置き、内外からそこへ繋がるよう設計してあります。

きた、きて、きたら

くる、くれ、くれた、から

した、して、したら

する、すれ、すると

この「か・た・さ・ら」の山形が、ニャウ配列左手(行側)の中核です。

もう少し広げると、

なら、なり、なる

まる、める

がた、げて

がら、がれ、げる

も同じ流れにあります。

中指軸から少しずらすと、

です、だし

ても

でも

がだ

だぞ

などが「内→外・下→上」になっています。

上下の隣接も含めれば、

なか、なけ

れた、れて

この

ます、まし

こが

などが繋がります。

そして、しばしば文節の終わりになる、

も

は、へ

ば

へ流れていきます。

このように、日本語の「流れ」に沿って設計されており、かつ覚えやすい清濁同列であるというのが、ニャウ配列の売りです。

練習方法

執筆中……というか、初稿を書いている2025/01/05時点でニャウ配列は生まれて4日目なので、設計者である私自身からしてバキバキ練習中……というか、練習法の模索中です。

ただ、上記の短い「つながり」をひたすらガンガン打ち込むのが近道であるような気はしています。

実際、この記事を全部ニャウ配列で書く程度には打てていますし。

というわけで、この記事は生まれて4日目のニャウ配列で書きました。すぐ覚えられて、打ちやすくて、疲れにくいと思います。

この記事は順次追記し、また別記事も追加します。

より使いやすくする方法

ニャウ配列に限りませんが、ア段省略系ローマ字・行段入力に共通の欠点として、「ア段で入力を止めたとき、うっかり母音をくっつけがち」というのがあります。

例えば、「たとえば」で一旦入力を止めて考えてから、「あの」を続けようとすると、「たとえばの」に化けるわけです。

標準のローマ字と違って、いきなり「か」になってから「き」とかに変化するので、「段キーの受付状態である」ことが意識されにくいのですね。

そこで、Google日本語入力の、ある種の隠し機能である「タイムアウト」が有効です。

これは、「入力受付状態」のまま一定時間が経過したら、それは確定させてしまうという機能です。さっきの例でいえば、「たとえば」がタイムアウトしてから「あの」を入力したら、「たとえばあの」になります。

これがあるとないとでは大違いで、途中でタイムアウトを入れなかったら、まだイライラしていたと思います。

Google日本語|入力では50~2000ミリ秒のタイムアウトを設定することができます。私は500ミリ秒=0.5秒に設定しています。

実は、配布しているローマ字テーブルには、すべてのア段にタイムアウトが仕込まれており、この機能さえ有効化すれば上記の動作になります。

ただ、有効化の手順がまあまあ面倒だし、抵抗ある感じなんですよれ。有志がツールを作ってくれているので、「まあまあ」くらいですが。

機能の詳細もまとめて以下ページへ。

なくても使えますが、あったほうがいいと思います。

追記予定

回内状態の「内低外高」「外ローリング」原則

自作キーボードフレンドリーな入力メソッド

階層的チャンク