【低段の壁を超える】連珠戦型研究①斜丘月共通形白8三引き

連珠の特定の戦型について、一定の視点からまとめた記事を何回か書いていこうと思います。初回は、斜丘月共通形白8三引きです。

記事を書こうと思ったの理由は、自分の中で考え方を整理するため、そして低段者向けの勉強の材料を提供できればというのがあります。連珠は、定石や手筋などの教材が少ないため、詰みの感覚を掴んで初段になったものの、序中盤の展開の仕方がわからなくて高段者の壁に跳ね返されてしまうということがよくあります。自分も低段者ではありますが、効果的な勉強方法模索する中で記事執筆をしようと思いました。

この記事では特定の戦型について過去の棋譜を参考にしながら、その局面における盤上の考え方を探っていきます。連珠ソフトも参考にしますが、内容が不十分な点や誤りがある場合もあるかもしれませんので、その点はご了承ください。

なお、これから局面の手順や棋譜が様々出てきますが、暗記しろというものではありません。全体像を掴むでもらうことがこの記事の目的となっています。勿論、高段者の方はこれらを暗記しているかもしれませんが、暗記しろといっても容易に暗記できるものではありません。自分も何度も失敗しています。暗記で詰め込むための記事ではなく、徐々に盤面の考え方を頭になじませていくための補助材として活用してもらえると幸いです。この記事読んで、この戦型を対局で採用したら負けるかもしれません。でもそれでいいのです。負けながら、自身の思考に馴染ませていく。その際に、このコラムが相棒として活躍するはずです。

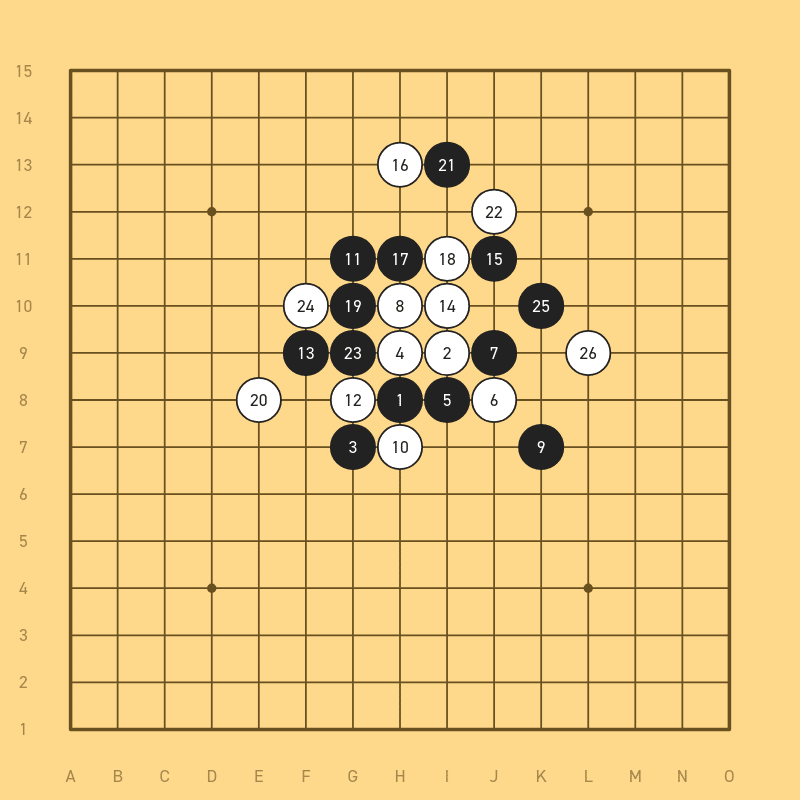

基本局面

黒15までの定石進行は上記になります。ここまでの経緯は、今回は省略します。白16として有力なものは、A, B、Cがあります。特にAは現在よく打たれています。

黒15までの進行を見ると、黒が外側を囲いながらも白が密集して戦力があります。この局面は互角と言われていますが、落とし穴も多くあります。はまってしまうと、黒にあっという間に押し切られてしまう、もしくは禁手で白があっさり勝ってしまいます。そこでまず初めに、この局面での注意する場所を示します。注意マークが記載されているF10、G5、H6、J6、K10が当てはまります。

ものすごく極端な例ですが、白16でCに打った後に上記の黒17を打つと、三々禁で負けます。ここでは、F10とH6の2つの注意する場所が関わっています。こんな感じで、挙げた5つの場所は色々関わる場所になります。これだけではピンとこないかと思いますが、現時点では重要そうだなとなんとなく認識しといてください。記事の後半になるにつれて、重要性を実感するかと思います。

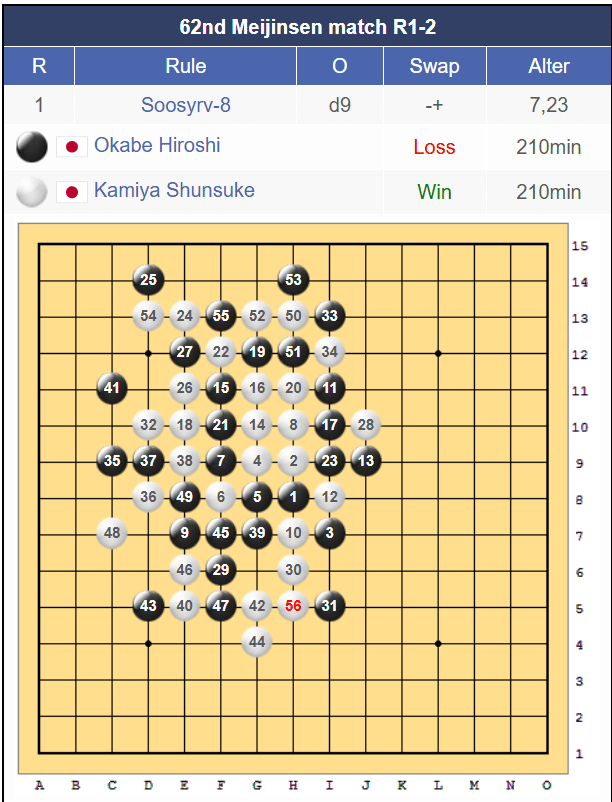

白16C

基本図から白16でCに打った場合を見ていきます。黒17から白26までの流れで、白は禁手を狙いながら黒を対処していきます。黒21、黒23と禁手にハマらないように気を付けて打っていくと、黒27と広い場所に先着することができます。白としては、進行の選択肢を狭められそうですが、黒27と先着されてしまうと少し打ちにくい形です。

実戦例はこちら。チーム世界戦という大きな舞台でも打たれており、興味深いです。

白16B

白16Bから打ち進めた場合、黒19をどちらから止めるかが分かれ道となります。

白16B-①

白16B進行分岐図をAに打った場合、黒21のあとの白22の選択として、A、B、Cが有力です。

白22からの展開例として、上記3つを上げています。白はF10もしくはH12で、黒の左右の連結を妨害する必要がありそうです。白16B-①進行例1ですと、注意箇所に挙げたJ6に白26が入り、黒の攻めを処理していることは肝です。

白16B-①での実戦例を二つ挙げています。Qi Guan - Ni Zhongxing戦の黒23もよく打たれています。ここでもJ6の白30は要点です。Taimla-岡部戦は逆に白24が働かなかった場合なります。黒25から追い詰め勝ちとなっています。

白16B-②

白16B進行分岐図をBに打った場合の進行例を二つ挙げています。白22の三引きをどちら側から止めるかでの分岐となっていますが、進行例1だと黒が空間的に打ちやすそうです。一方で進行例2だと、白28が急所をとらえており、その上で右側の黒にそこまで戦力がないことから白としてもじっくり打てそうな気配です。白としてはここまで局面を誘導できそうですが、進行例1の場合だと、やや損な印象です。

白16A

黒17での有力手はAとBになります。

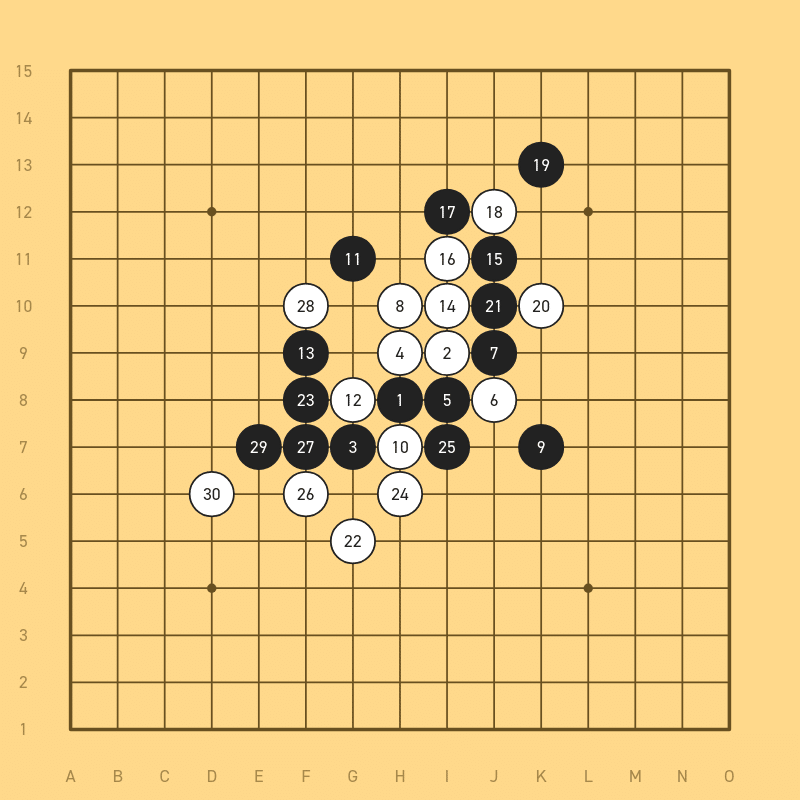

白16A-①

白16Aで黒17をAと打った場合、黒21まではこのように進むことが多いです。

実際には、上記の昨年の名人戦5番勝負ように白18でK10に打つ手もありますが、ここではスキップします。

白16A-①進行分岐図からの進行例を3つ挙げています。進行例1は白16A-①進行分岐図のAに白22を打った手ですが、守備的な手のため白が勝ちに行くのは難しそう印象です。進行例2は、進行分岐図のBに白22を打った手になります。この局面の実戦例としてはこのBが一番多いです。手の選択肢としては幅広く、実戦で試したくなる局面かもしれません。進行例3は白16A-①進行分岐図のCに白22を打った手ですが、同じく黒白ともに手が広く、組み立てが難しそうです。

白16A-①の実戦例を二つ挙げています。一つ目は、岡部九段と中山九段の一局。今回の記事では岡部九段の棋譜がいくつも出てきています。白34以降の打ちまわしが難しいです。二つ目は、白16A-①進行分岐図のCの進行の実戦例です。100手を超えて満局となる熱戦譜でした。

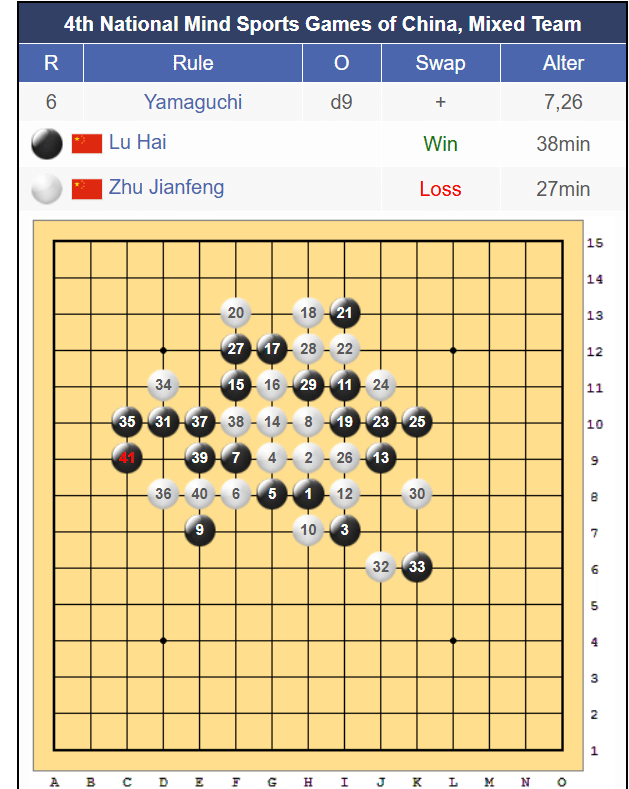

白16A-②

白16Aで黒17をBと打った場合、白18は、AとBの手が有力です。

白16A-②進行分岐図からの進行例を三つ挙げています。進行例1、2は進行分岐図で白18をAに打ち、白20の三引きを中止めか、外止めの違いになります。進行例1と2で白の下辺の攻めの組み立ては似たような形になっていますが、黒の防ぎが方が異なります。進行例1では白32のF10にたいして黒33でI6と打っています。一方で、進行例2では白28のF10に対して黒29でE7と打ちます。これは白がH4と三を引いた場合にたいする含み手の反撃の手段があるかどうかの違いになっており、三引きの中止め、外止めによる石の配置の違いがもろに反映されています。進行例3は、やや白が窮屈な印象を受けます。

白16A-②の実戦例を二つ挙げます。一つ目は、昨年のユース世界選手権の棋譜。白16A-②進行分岐図で白18でAに打っています。二つ目は白16A-②進行分岐図で白18でBに打っています。この進行は最近はあまり打たれておらず、黒がやや打ちやすそうなことがその要因でしょう。

まとめ

以上でこの記事を終わります。文字も図も多いので、一度ではほとんど頭には入らないと思います。ぜひ、復習材料として何度も見てもらえればと思います。ぜひ、振り返る際は下記の注意ポイントを意識しましょう。この記事を初めて見た時とは、局面の景色が違うように感じられるはずです。