【国家資格キャリアコンサルタント試験対策】 学科の勉強ってどうすればいいの?

先日、学科の勉強に向けての学びを得たので共有します。

学科問題を分解

学科は全50問で、

35問以上の正解で合格となります。

問題を分解してみると下記になります。

30問:易問(難しくない問題)

10問:一見難しそうに見えるが、考えればわかる問題

10問:難問(見たことがなく、絞り込みにくい)

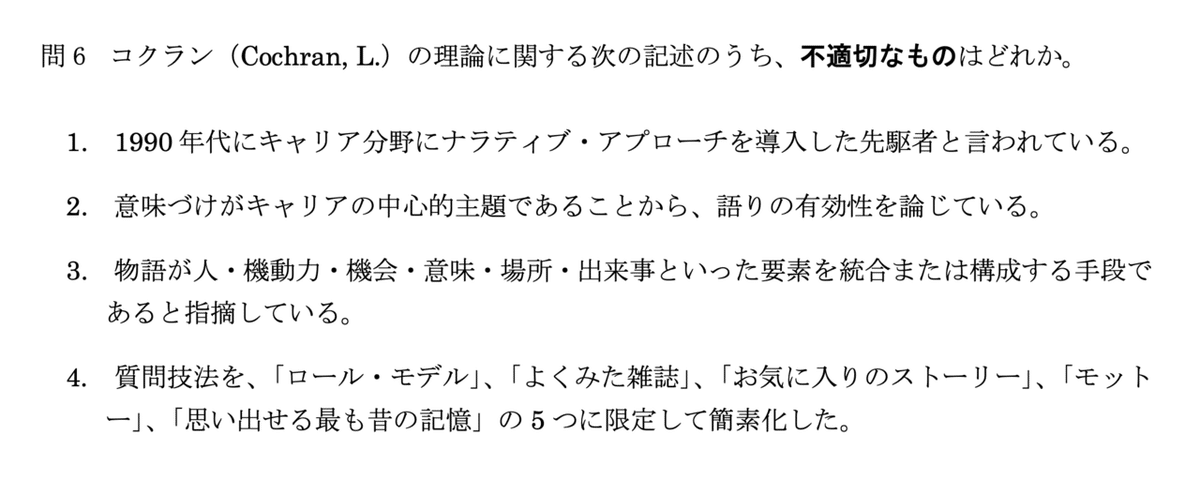

「一見難しそうに見えるが、考えればわかる問題」とは、第16回の試験においての問6のような問題です。

「コクランって誰?」と焦りそうになりますが、

4つ目がサビカスのキャリア構築インタビューで

「×」だと簡単にわかりますね。

つまり、40問は養成学校での学びを

ちゃんと復習していれば、

回答できる問題ということです。

学科はやれば合格できる試験なんですね。

私の周りでも、

ちゃんと勉強している人は確実に受かっていました。

さらに難問においても、今の社会情勢を捉えていれば、

2択まで絞り込むことも可能です。

ですので、焦らずに取り組んでいただければと思います。

さて、勉強方法です。

勉強方法

キャリコンに求められる理論や知識は今も昔も大きくは変わりません。

当然ですよね。

求められる内容が毎回違っていたらおかしいですよね。

つまり、過去問を中心に勉強することで

主となる知識を得ることができます。

しかし、ただ間違ったところを復習するのではなく、

なぜ○なのか、×なのかを理解して、

落とし込むことが大切となります。

ただし、労働経済や能力開発、報告書などは

年代によって情勢が違うので、

その部分ついては飛ばしていただいて大丈夫です。

労働経済や能力開発、報告書については、

リカレントから提供されている動画、内容を

ご確認いただければと思います。

試験1ヶ月前から勉強を始めた私の勉強法

基本的には、私の勉強方法は参考にしないでくださいね。

しかし、仕事があって、時間が取れないという方には有効かもしれません。

◎私の試験までの状態

【試験8週間前】

一通り学校で習ったけど、復習する時間がなく、

何から勉強していいかわからない状態

▼

【試験6週間前】

同じ受験生から情報を得るものの、ついていけず、

知らない理論家がたくさんいる状態

▼

【試験4週間前】

理論の種類ごとにまとめ始める。

まとめたところは、一問一答でアウトプット。

なんとなく理論のことがわかり出す。

▼

【試験3週間前】

学科マスターを中心に、書いて覚える。

やったところは、一問一答でアウトプット。

なんとなく覚えないといけない部分がわかりだす。

▼

【試験2週間前】

学科マスターに加え、

過去問(国家試験3回分)、過去問(2級2回分)をチェック

過去問がギリギリ70点が取れるレベル。

▼

【試験1週間前】

足りない部分を振り返りながら、

統計(労働経済・能力開発)の動画と

木村本の「システマチックアプローチ」、

「マイクロカウンセリング」を主に確認。

足りない部分が把握できている状態。

▼

【試験3日前】

不安に感じる部分の振り返り。

あと3日間、何をしないといけないかわかる状態。

さて、上記のスケジュールの中で、

残りの4週間を振り返ってみます。

まず1週間かけて、

理論を自分なりにWordにまとめました。

特に、理論ごとにまとめることに努めました。

試験は理論ごとの問題となるからです。

ただ、キーワードを覚えるというより、

背景や理論内容を大きく捉えようとしました。

大きく捉えることは、

試験にとても有効だったと思います。

大きく捉えていると、「ここ出るよ!」ってところから外れても、

答えられる可能性が高まります。

ある程度わかってくれば、

リカレントから提供された一問一答で

アウトプットし、知識の定着を目指しました。

その次の週は、

学科理論マスターを中心に勉強。

一度見た動画を見返すのではなく、

書いて覚えるを繰り返しました。

学んだことは一問一答でアウトプット。

一問一答は全てを○にして、

絶対に◎になるまでやり続けました。

その翌週も、学科理論マスターを中心に学びを進めました。

さらに、過去問も。

特に直近の3回分の過去問に加え、

2級の技能検定の試験も直近の2回分をやりました。

直近の2級の技能検定の学科は

労働経済や能力開発の情報が同じなので、

とても良い勉強になりました。

最終の1週間は、不安な部分のおさらい。

さらに統計(労働経済+能力開発)の動画を見て、

耳と目に焼き付けます。(覚えられないので焼き付けるだけ)

さらに、木村本の

「システマチックアプローチ」

「マイクロカウンセリング」

の内容も確認しました。

ちなみに、

「システマチックアプローチ」

「マイクロカウンセリング」の問題は、

易問(難しくない問題)で点数を多く稼げるので、

外したくないポイントです。

そして、最後の3日間は、

自分が不安に感じているポイント(理論の発達段階の課題など)の

振り返りを中心に行いました。

このような1ヶ月の勉強で、

私は78点を取ることができました。

しかし、これは本当にギリギリのやり方なので、

皆さんは事前からしっかり勉強いただければと思います。

参考までに。