学びの羅針盤「ラーニング・コンパス」で子どもたちが未来を生きる力を育もう

こんにちは。みらぴかの松田剛典です。

最近ニュースを見ていると、世界情勢が不安定だったり、AIが急激に進化したり、予測できないことが次々と起こっていますね。世界的なパンデミックが起きることなど誰も予想できなかったですし、こういった出来事が次々起こるVUCA時代なんて呼ばれたりしています。

そんな方にぜひ知ってほしいのが「ラーニング・コンパス」です。今回はこのラーニング・コンパスについて少し紹介したいと思います。

ラーニング・コンパスって何?

近年注目されているSDGs(持続可能な開発目標)は、持続可能な世界を実現するための設定された目標に対して、世界中のさまざまな課題を2030年までにみんなで解決していこうとする指標です。この2030年という年は、現在の子どもたちが成人して社会を担うようになる時期であり、日本においては高齢化・生産年齢人口の減少によって経済成長率が著しく低下する時期と言われています。

このような課題多き未来を前に、子どもたちが自らの頭で考え、実際に行動し、生き抜くための力を養おうとする考え方が、「学びの羅針盤」ラーニング・コンパスです。

ラーニング・コンパスは、OECD(経済協力開発機構)が2015年から議論を進めてきた「OECD Education 2030プロジェクト」によって提唱された、現代の子どもたちに必要な学びの指針です。

ラーニング・コンパスの最終的な目標(ゴール)は、私たちの望む未来へ向けて、人と社会の「ウェルビーイング」を実現することにあります。ウェルビーイングとは、国境を超えたすべての人々の心と体が幸福と健康で満たされている状態を指します。それぞれの人のウェルビーイングを実現するための有効な手段の一つが、ラーニング・コンパスなのです。

「羅針盤(コンパス)」という表現には、子どもたち一人一人が地図や海路ではなくコンパスを自ら手にすることによって、多様性ある未来の方向性を探っていってほしいというイメージが込められています。

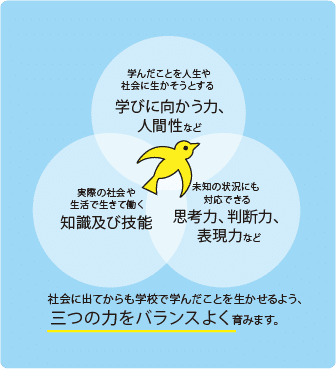

「ラーニング・コンパスなんて初めて聞いた!」という人も、文部科学省の定める学習指導要領における「学力の3要素」はご存じかもしれません。「学力の3要素」は、先行き不透明な時代を生きる子どもたちが生きていくために育むべき資質であり、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「主体的に学習に取り組む態度」を指します。

「学力の3要素」は日本独自に定められている指針ですが、これらの解釈を世界規模にまで拡大したものがラーニング・コンパスです。「学力の3要素」を育むことが、ラーニング・コンパスにおいて必要な「未来を切り開く力」を育てることにも繋がります。

ラーニング・コンパスによって、国や文化、価値観などを超え、コロナ禍のような前例のない世界規模の課題にも、解決していくための力を身に付けられるのです。

きっかけは2011年の東日本大震災

ラーニング・コンパスを定めた「OECD Education 2030プロジェクト」が生まれるきっかけの1つとなったのが、2011年に起きた東日本大震災でした。

OECDは被災地の子どもたちの学びを支援するために協議を重ね、復興教育プロジェクト「OECD東北スクール」を実施しました。国際的な視野を備えた、東日本大震災からの復興の担い手を育てるのが大きな目的です。

OECD東北スクールでは、福島・宮城・岩手から約100人の中高生が参加し、創造的な復興に必要な力、「コンピテンシー」を養うためのプロジェクト学習が行なわれました。

最終的なゴールは、2014年8月にパリで実施するイベントです。これに向けて子どもたちは企画を自ら考え、資金を調達し、広報活動を行い、多くの仲間との協働のなかで動き、行動することの大切さを学びました。

参考:OECD東北スクールとは|OECD東北スクール

ラーニング・コンパスのポイント

子どもたちが未来を切り開く力を養うラーニング・コンパスにおいて、中核となる4つのポイントについて見ていきましょう。

エージェンシー

ラーニング・コンパスの中核となる概念「エージェンシー」とは、主体性を持って行動し、責任感を持って最後までやり遂げる能力のことを指します。

ラーニング・コンパスを持つのは子どもたち(生徒)です。コンパスを手にした生徒は、教職員の指導や指示を言われたとおりに受け入れるのでなく、自らで考え、行動し、責任感を持って進むべき方向性を見出さなければなりません。

そのためラーニング・コンパスでは、一人一人が「生徒エージェンシー」を持って取り組むことの大切さを明記しています。

また生徒が成長する過程において、友達や仲間、家族、教師、そしてコミュニティとの関わりは切り離せないものです。すべての人々がエージェンシーを持ち、ウェルビーイングに向けて相互に関わり合うことが、生徒一人一人のさらなる成長へつながります。

ラーニング・コンパスでは、これを「共同エージェンシー」と定義し、生徒エージェンシーとともに重視すべきであるとしています。

コンピテンシー

ラーニング・コンパスでは、先行きの見通せない社会において必要な「未来を切り開く力」として、「コンピテンシー」を挙げています。

コンピテンシーは、より革新的に、責任感を持って、自発的に行動するための能力・資質であり、具体的に以下の3つの力を指します。

・新たな価値を創造する力

・対立やジレンマを克服する力

・責任ある行動をとる力

これらのコンピテンシーは、私たちの社会を変革し、よりよい未来を作り上げていくために必須のものであり、個人の感覚だけでなく、周りの人すべてをも巻き込んだ、全体での幸福感(ウェルビーイング)を実現するものです。

AARサイクル

コンピテンシーを育むために必要とされるプロセスが「AARサイクル」です。「Anticipation(見通し)」「Action(行動)」「Reflection(振り返り)」それぞれの頭文字を取ったもので、AARサイクルによってコンピテンシーを育て、最終的にウェルビーイングが実現します。

主体性を持って計画を立て、自ら経験し、そして振り返るというサイクルを反復することによって、子どもたちは物事に対する理解をより深め、視野を広げていけるのです。

学びの中核となる基盤

どれほど主体性や積極性のある子どもであっても、学びの中核となる基盤を持っていなければ正しい行動はできません。このためラーニング・コンパスでは、21世紀において活躍するために欠かせない基礎能力として、以下のものを挙げています。

・読み書き能力

・ニューメラシー(数学活用能力・数学的リテラシー)

・データ・リテラシー(データ活用・解析能力)

・デジタル・リテラシー(デジタル機器・機能活用能力)

・心身の健康管理

・社会情動的スキル(非認知的スキル※)

※コミュニケーション能力や創造力、意欲や協調性、忍耐力、計画性など、数字では測定できないスキル

これらの基礎能力がコンピテンシーを育てる基盤となり、子どもたちのより革新的な行動へつながっていくのです。

まとめ|子どもたちの未来につながるコンピテンシーを育もう

ラーニングコンパスは、先行き不透明な現代社会を生きる子どもたちが未来を切り開くために必要な力、コンピテンシーを育むための重要な考え方です。そして、子どもたちが自ら方向性を見出し、責任感を持って行動し、結果を振り返れるよう導いていくことが、教職員や保護者にも求められています。

お子さんを持つ保護者の方は、ラーニング・コンパスという考え方を常に心に留め、必要な場面では適切なアドバイスをするなどして、子どもたちの健やかな成長を見守っていきましょう。

著者プロフィール 松田剛典

一般社団法人キャリアラボ 代表理事 https://kokoswitch.com

株式会社みらぴか 代表取締役 https://mirapika.jp

X(旧Twitter):https://twitter.com/goten_m

株式会社ベネッセコーポレーションで高校生の進路選択の部署に配属。全国の高校の進路相談会の運営や入試判定業務などに携わる。人材紹介会社の大阪責任者をを経て独立。現在は、複数の高校や大学でキャリアデザイン講座の講師をしながら、北海度から九州まで実践型キャリア支援家として活動中して20年目。多くのキャリアコンサルタントとチームを組みながら、年間3000件前後の面談と、5000件前後のキャリア講座の企画に携わっている。

2023年保護者向けオンライン相談サービス「みらぴか」をリリース

著書:「はじめての課題解決型プロジェクト」ミネルヴァ書房

ご依頼と相談について

みらぴかは、お子さまの進路や進学に関する講演やオンラインの個別相談を行っております。講演依頼や取材依頼に関しては、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

https://mirapika.jp/contact/

また、個別の相談に関しては、みらぴかのHPよりLINE登録をして申し込み可能です。申し込み方法はこちら。