君は茶碗蒸しとプリンを同じスプーンで食べるか?

どうも主に姫路にいるhideです。

毎日好き勝手な事書いて、友達の仕事を手伝って、あんまり働かずにチンタラ頑張って生きてます。漫画とゲームと音楽好きです♬

僕へのアクセスや活動まとめはこちら

(やる気のないレンタル業はじめました)

それでは本編へGO

回転寿司のルーティーン茶碗蒸しとプリン

僕、寿司が好きなんすよ。

高級寿司なんて絶対自分では行きませんが(奢り大歓迎!)回らない中でもリーズナブルな寿司屋さんとか、回っててもクオリティの高いお寿司屋さんとか、大衆回転寿司店やコンビニやスーパーのパック寿司でも。

利用が多いのは大衆回転寿司ですね。

月に2回ぐらい行くかな。

それでも2000から3000円といったお会計になるので、ただのご飯としては贅沢なものです。ありがたい。

その回転寿司、どこにいっても僕はだいたい最初に茶碗蒸しを食べて最後にデザートを食べます。

この時は家の近所のかっぱ寿司。

デザートはかっぱプレミアムぷりん

(スシローなら濃厚チーズカタラーナが鉄板!)

そして僕は最初に食べた茶碗蒸しのスプーンで、デザートも食べます。

うめぇ!!

今日皆さんに問いたいのは、この動きをどう思いますか?ってところです。

僕の見解からすると、新しいスプーンを使う必要が全く感じられないので使わないのですが、中には味が混ざる!とか(絶対混ざりません)礼儀的にどうとか(誰が決めてん!てか1人できてたらええやろ!)思う人もたくさんいるでしょうし、、そんな事をイチイチ考えるまでもなく、新しい料理には新しいもので、、という育ちの良い人もいるでしょう。

いや、でも箸は替えないじゃん。

(屁理屈師範代)何がいいたいかというと、、

余計なタスクを増やさないって事をもっと突き詰める、、というか改めて考えてみても良いんでない?という話なのですよ。多分。

別にええやん。って部分を大事にそのままにしておくというか、、

これがね、スプーンは替えるのが常識!とかにしちゃうと戻すの難しいんすよ。

増やすより減らすのが難しい!って話はわりとよく聞きますよね。

いやね、替えてももちろん良いのよ。

気遣い的に新しいカトラリーにお取り替えします、、ってのもイタリアンやフレンチであるじゃん。

でもね、「あってもいい」に留めておく事がめちゃくちゃ大事で愚かな人類は「やらなきゃいけない」にすぐにアップグレードしてしまう。

そんな事がこのスプーンだけでなくいろんなところであるんです。

やらなきゃいけない!を増やせば増やすほど生きやすさは減ります。

一つ一つは些細なことでも積み重なって人格や行動指針を形成する。

最低限として他人の行動には口を出さないようにすることをおススメします。

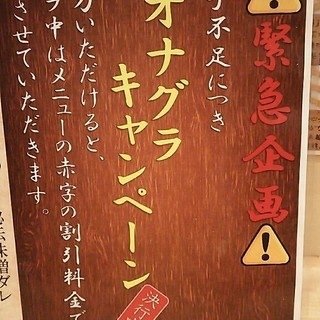

ドリンクのオナグラ文化

オナグラという何ともいかがわしい響きの言葉を知ってますか?

これは居酒屋などでドリンクをおかわりする時などに一部で使われる「同じグラスで」略してオナグラです。

(使わねぇよ!)

同じドリンクのおかわりなんだからイチイチグラスを交換しなくてもそのまま注いでくれたら良いよねー。っていうお客さん側の気遣いだったり、お店側のユル対応だったりします。

僕は飲食歴も相当長いので、ドリンクの種類が変われば、オナグラと言われてもいやいや、味が違うんで、さすがに替えますよ!とかなんとか対応したりもするんですが、、

あんま変わんないすよね←

まぁそれにしても水でバーッてゆすいだらだいたい大丈夫です。

あ、もちろん繊細な味の変化、温度管理などが重要な醸造酒だったり、価値の高い香りを楽しむ蒸留酒だったり、、ケースバイケースですよ!!

こうした「まぁええがな」的な文化を押し付けることもなく、丁寧に存続させていきたい。

押し付けてしまうとそれはマナーの強要と同じですからね。

いろんなハードルを下げる努力をしておくと、様々な面で生きやすさスキルがあがりますよっていう話に遠いところから無理やり繋げてみました(^^)

オンラインシェルター入会者募集

https://camp-fire.jp/projects/view/91309

「絶望と共にenjoy」を理念とし、日々を生きやすくする発信を毎日しています。

(こちら僕の信念と理念です)