『フレンチ・ディスパッチ』と、フレームの内側で完結する世界

圧倒的な構成美

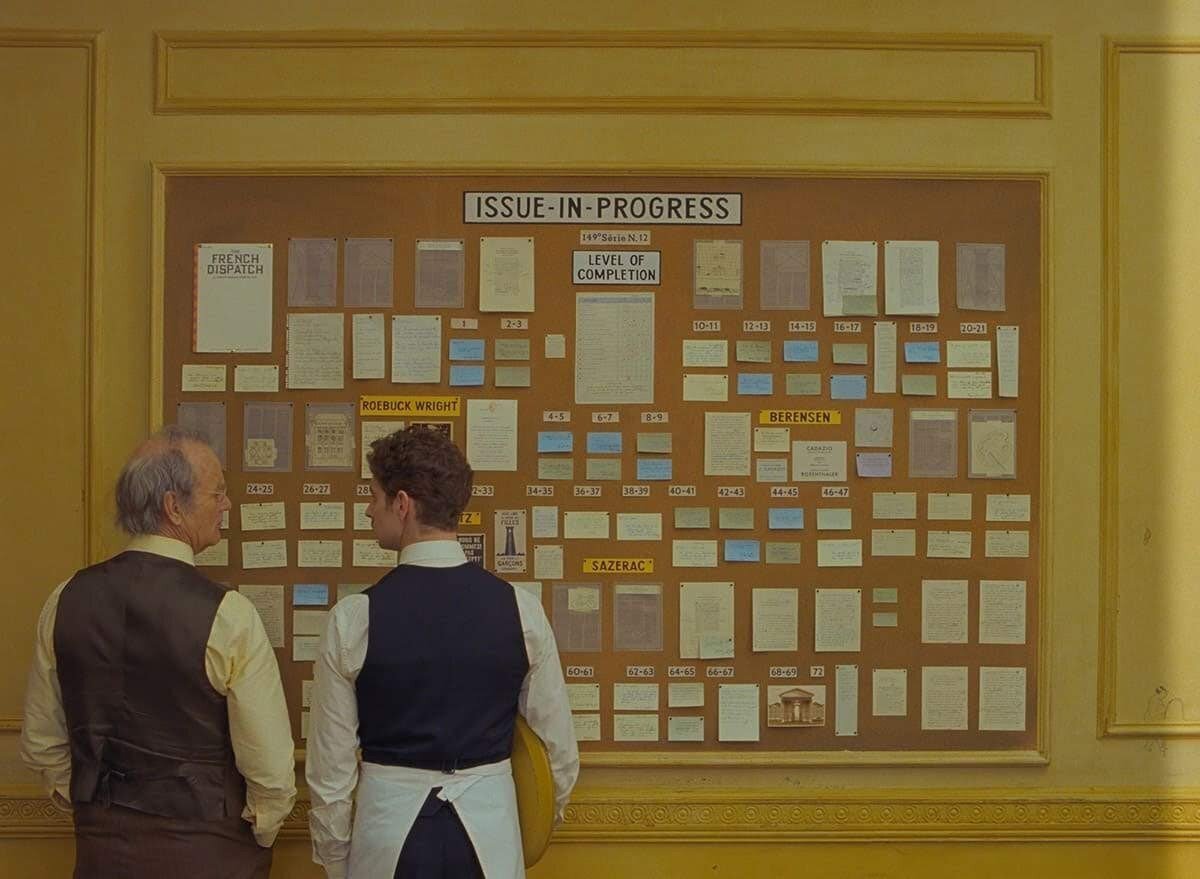

ウェス・アンダーソン監督の最新作は、20世紀フランスで発行されていたとする架空の雑誌「フレンチ・ディスパッチ」の編集部を描いた物語です。個性的なライターが集うフレンチ・ディスパッチ誌の編集部からあらすじは開始され、さまざまな書き手がくぐり抜けた経験の断片をつなぎ合わせつつストーリーは進んでいきます。作品を見終えた私は熱い興奮に包まれており、これから先この映画について何度も、くどいほどに語っていくことになると思うのですが、それにしても『フレンチ・ディスパッチ』における、絵画のようなショットのみが連続する構成美はいったいどうしたことでしょうか。フィルムは「驚くべき完成度を誇る」というよりもむしろ、いびつなまでに過剰なこだわりが行き届きすぎており、あきれるほどの完成度で観客を圧倒してきます。

シンメトリー、色彩、デザイン性、人物の配置。すべてが絵画のように慎重に配置されたショットと、洗練された画面構成はウェス・アンダーソンのシグネチャでしたが、『フレンチ・ディスパッチ』ではそれがほぼ究極のレベルにまで到達しています。全カットが隅々までパーフェクトにデザインされており、あまりに美しく整えられているため、映画全体がおとぎ話、フィクションとしての虚構性が非常に強い物語になっています。無造作に撮ったショットがひとつとして存在していません(通常の映画では、バランスを取るためにあえてラフな画を加えてリズムを作ります)。結果としてリアリティとはいっさい無縁の、虚構の物語の中で自由に遊びまわるようなウェス・アンダーソンの映画世界がどこまでも味わえる作品になっています。撮影にどれほどの時間と手間がかかっているのか、細かいデザインや構成の工夫が凝らされているのか、想像もつかないほどです。

フレームの内側と外側

なぜウェスの作品は、このような映画的愉悦に満ちているのでしょうか。私なりに考えてみたのですが、普段、映画を見るとき私はごく自然に「フレームの外側」を想像しています。つまり、カメラはこの画角をたまたま撮っているけれども、フレームの外側にも映画世界はあり、そこでは人が歩いたり話したりしているのだろう、という広いイメージを抱くわけです。しかし、ウェスの映画は別で、あまりにもフレームの内側がそれ自体で完成されすぎているため、「世界のすべてがこのフレームの中に凝縮されている」「フレームの外側など存在しない」というような独特のイメージが生じるのです。まるで箱庭のような、手の込んだおせち料理や高級な幕の内弁当のふたを開けたときのような、コンパクトな枠(フレーム)の中にすべてが整って収められているよろこびが生じます。たとえばこのショットを見てみましょう。

ふたりの人物がドア越しに会話する、このユーモラスなショットはもちろん、現実には存在し得ない視点です。これは、スクリーンの向こう側に観客の目があることを前提とした、虚構の配置にほかなりません。だからこそ観客は「フレームの内側にすべてがある」という独特の感覚、箱庭世界で遊ぶようなフィーリングを楽しむことができます。ウェスの作品がなぜ幸福であるかと考えたとき、この「フレームの内側でイメージがとどまる」というコンパクトさが挙げられると思います。すべての対象物が収まるべき場所に収まっている感覚。美しい色やデザインがパーフェクトに配置された理想世界。ウェスの映画世界においては、刑務所すらファッショナブルな場所へと変化します(電気椅子に電流を送るスイッチのデザインの秀逸さ!)。

カメラの運動

カメラの驚くべき運動もまた、ウェス作品の大きな魅力です。カメラが横に移動し、壁をすり抜けて隣の部屋へ移動していく、その運動の心地よさ。現実にはあり得ない「壁のすり抜け」が多用されるたび、物語はより虚構性を増していき、観客をよろこびで満たします。作り込まれたセットの中を自由に移動していくカメラ、その運動の心地よさ。「ああ、カメラが動いている」と、ただそれだけで映画的興奮に包まれ、夢中になってしまいます。ウェスが『ファンタスティック Mr.Fox』(2009)や『犬ヶ島』(2018)といったストップモーション作品を手がける理由もそこにあり、彼にとって映画とは、細部まで行き届いたフィクショナルな空間の構成にほかならないためです。劇中、フレームはスタンダードサイズに近い縦横比が中心ですが、ときおりヴィスタサイズに広がったり、画面横に注釈的な写真や言葉が入ったりと変化します。こうした変化もまた映画の虚構性をより高めているのですが、同時に「フレーム=全世界」の鉄則は守られ続けています。ウェスはスクリーンに写る対象すべてをコントロールしようとしており、そこに偏執的ともいえる意思が宿っています。その意思の強さに、私は感動するのです。

さりげないユーモア、愛らしさ、人生を味わい深いものにする小さなエピソード。『フレンチ・ディスパッチ』にはどの場面にも、豊かなアイデアが秘められています。劇中、泣き出す少年に「泣くな」と声をかけ、その後にカメラが壁に書かれた「NO CRYING」(泣くべからず)の注意書きを写すくだりのユーモアはどうでしょう。こうしたアイデアや視点がなければ、人生はさぞや無味乾燥なものになってしまうはずです。ウェスの映画はコンパクトであることを目指しているため、決して超大作にはなり得ないのですが、その小さなフレームの内側には、ほとんど完璧ともいえる世界が凝縮されています。それはあたかも、すべてがセット撮影で作られたかつてのフランス映画が持つ虚構性への憧れを再現したかのようです。その凝縮された世界の完璧さに、私は圧倒されてしまうのです。