「写楽に手を出してはならぬ」

「にっぽん今昔奇想郷」をコンセプトに、日々制作しているアートブランド

じゃぽらーじゅ

制作する上で心掛けているのは、作品ごとに分かりやすいテーマを設けることです。

最近の作品でいうと

「忍者」

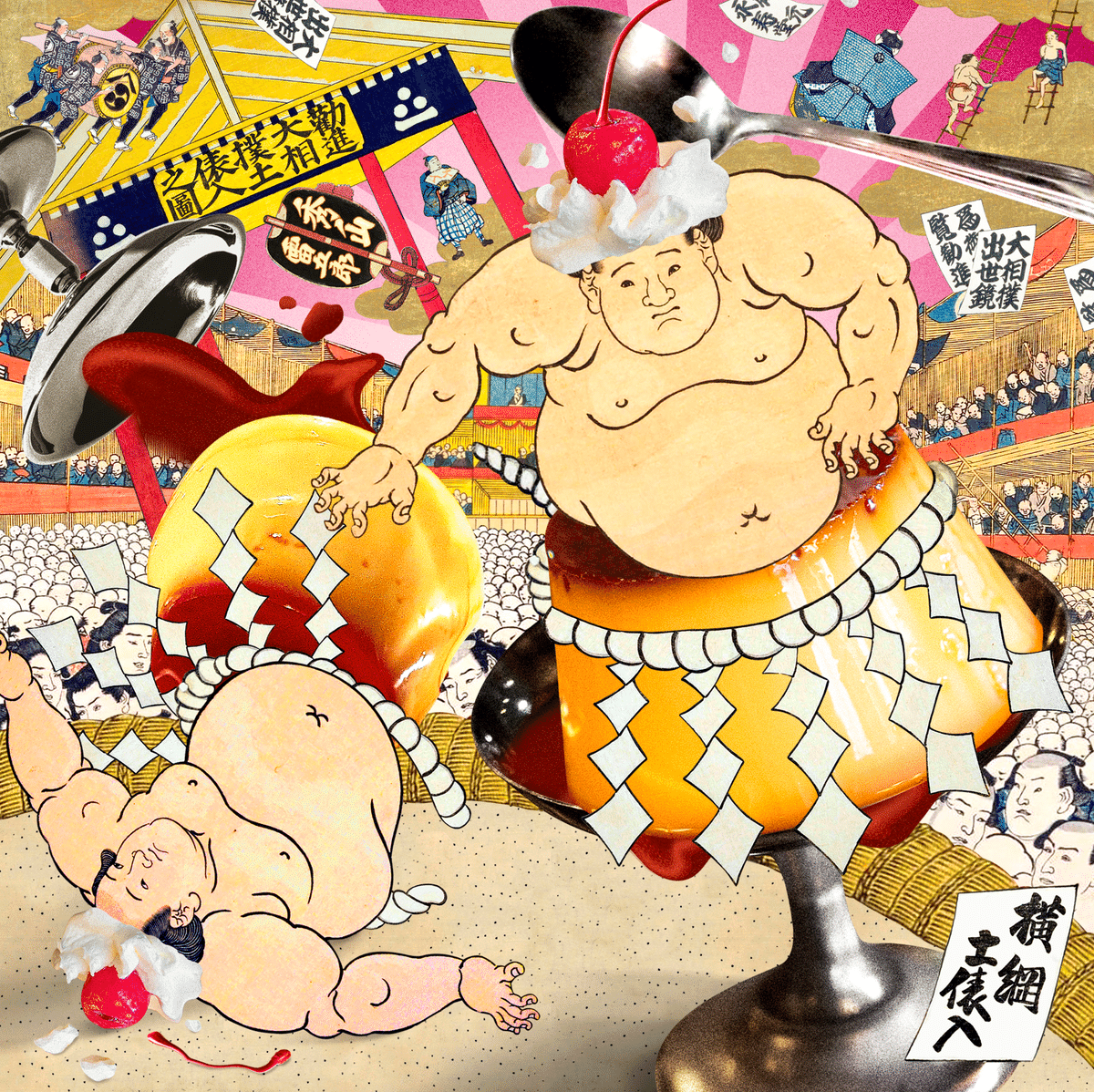

「相撲」

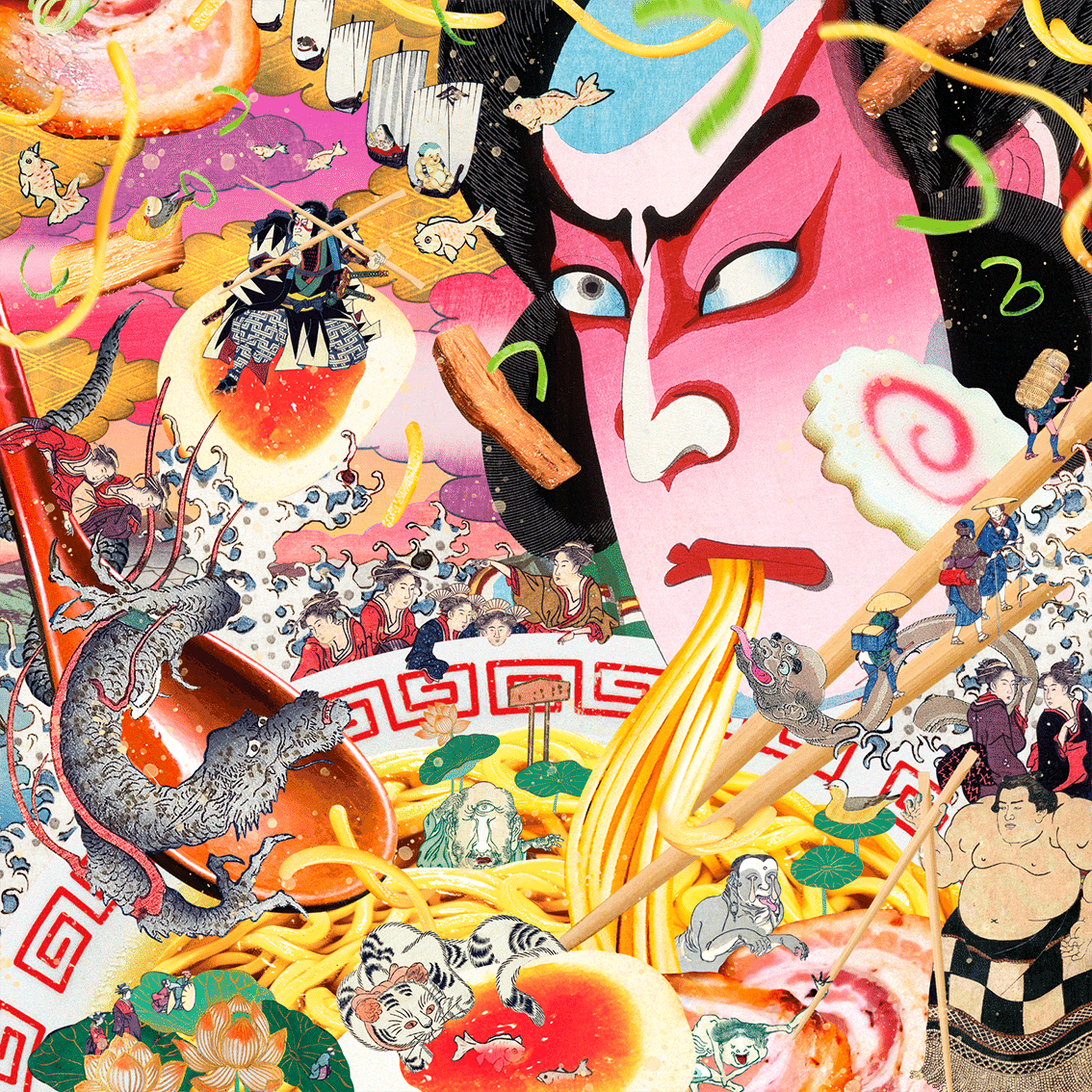

「ラーメン」

「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」

「富士」

などなど、各テーマを決めたり、時には作品をそのままのテーマにしたり、見る人にとってキャッチーで分かりやすい作品作りを心がけています。

実は、ずっと避けていたテーマがありまして、ようやく重い腰を上げて制作することになりました。

そのテーマは

「写楽」

写楽こと、東洲斎写楽(とうしゅうさい しゃらく)は、江戸の後期である1794年から1795年の初めに活躍した浮世絵師です。

活動期間はわずか10ヶ月、140枚もの役者絵を描いて忽然と姿を消してしまいます。いまだに素性が知れておらず、浮世絵界の謎となっています。

写楽の正体は一体誰だったのか。

同じ時期に活躍していた、北斎や喜多川歌麿、歌川豊国などが別名で描いていたのではないか。

浮世絵師ではない円山応挙が描いていたのではないのか。

版元の蔦屋重三郎本人が描いていたのではないのか。

国内外でいまだに研究が続けられていて、その謎を巡って数々の本が出版されています。

来年2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」。

江戸の出版王であり名プロデューサーだった蔦屋重三郎の物語です。

写楽の作品を作るには、なかなかタイミリーでもありました。

写楽は蔦屋重三郎のプロデュースにより、彗星の如く現れて衝撃なデビューを飾ります。

最初に放った第1期の28枚の役者絵は、今までの役者絵とはまるで違う、度肝を抜くものでした。

今までの役者絵は、人物を脚色して美しく、カッコよく描くのが主流でした。

ところが写楽の描く絵は、役者の個性を誇張したり、演技する躍動感を活かしたダイナミックさを強調。

役者たちの内面や感情を強烈に伝えるインパクトあるものでした。

確かに、当時活躍した美人画の名手、喜多川歌麿と比べると全く違うのが分かります。

ちなみに、当時大人気だった歌麿も蔦屋重三郎がプロデュースしました。

当初、斬新すぎる写楽の画風は賛否両論を集めたそうです。

それはどの時代も一緒、新しいものの到来にはつきものです。

全4期に分かれる活動期間、今日に残る有名な絵画は、ほぼ第1期に描かれたものです。

第2期目以降から大きく画風が変化していきます。

第2期は38点を発表。

第1期には描かれなかった「全身画」を描いています。

前作と比べて明らかに印象が違う。

全身故にこじんまりとしたおとなしい感じです。

第3期は58点を発表。

演目の説明を求められたのか、写楽の持ち味だったインパクトや面白みが欠けていきます。

さらにマンネリ化してきているのが分かります。

今までの写楽の個性をさらに消そうとしているかのよう。

比べてみるとわかりやすいです。

こちらが第1期の作品

第2期の作品

第1期と第3期で同じ役者を描いていますが、顔だけは同じで迫力が全然違います。

バリエーションの少ない写楽の画力不足を感じざる得ません。

第3期には珍しい相撲絵も描かれています。

個性があり面白い絵ですが、はっきり言って下手です。

構図も乏しく、力士が皆弱そうです。

第4期は10点を発表。

これを機に写楽は浮世絵界から完全に姿を消します。

写楽が消えた一番の理由は

結局のところアマチュア絵師だったから

と言われています。

現時点で、写楽であろう最有力人物は、能役者の斎藤十郎兵衛だと言われています。

彼の作風に、蔦屋重三郎は光る才能を感じたのは確かです。

なので無名だった写楽に、本来は著名人が描く大判の大首絵を描かせて、デビューを飾らせました。

さらには、背景に「雲母摺」(きらずり)という背景に塗り込み輝きを演出した高価な手法も施されていました。

蔦屋重三郎の本気度が伝わります。

実際にデビューした第1期の絵からは、写楽の熱意と気迫が伝わってきて、息遣いまで聞こえてくるようです。

ですが、2期目以降からアマチュアゆえの基礎が乏しかったため、バリエーションが出せず、次から次へとボロが出てきてしまった。

さらに第3期からは背景も加わり、別の絵師が描いたのではと言われるほど、別の流派の描写が入ってきます。デビュー当時の写楽の個性は消える一方でした。

また、別の理由に

役者からのクレームが多かったのではないか

という意見も挙げられています。

歌舞伎や能は、女方も男性が演じます。

個性を描きすぎた写楽は、男装している女方ものの描き方。

最初はそれで受けたかも知れませんが、毎回同じだと飽きてきて、しまいには役者の反感を買ってしまった。

確かにオカマぽいですよね。

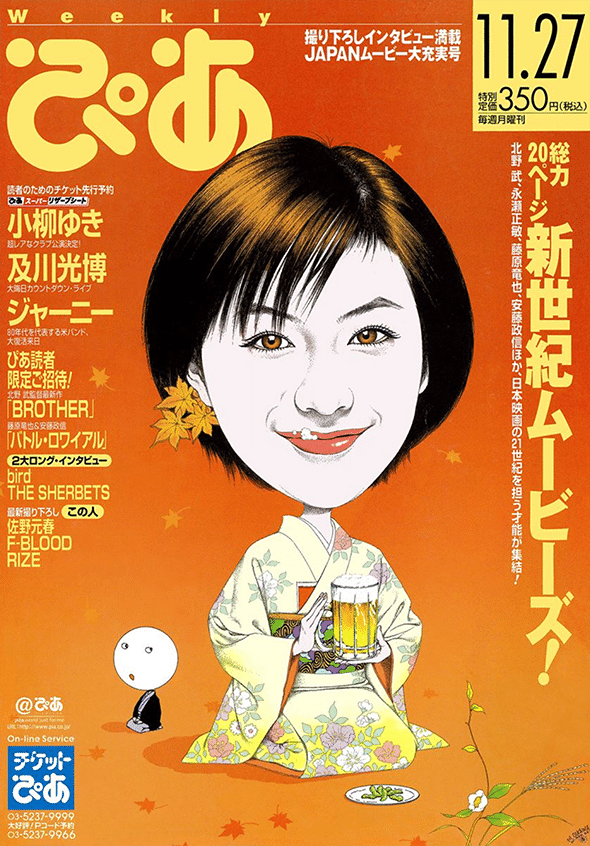

余談ですが、シワや鼻の穴まで容赦なく描き、役者の顔をデフォルメして描く画風は

長年雑誌「ぴあ」の表紙を描いていたイラストレーターの及川正通さんのような感じだったのではないでしょうか。(及川さんは相当お上手でプロですが)

もう少し時代が遅かったら、風刺画家としても活躍できたんじゃないかなとも思います。

長い間忘れ去られていた写楽を蘇らせたのは、1910年にドイツ人のユリウス・クルトが研究書「Sharaku」を発表した事から始まります。

そこから世界的な写楽ブームが湧き起こるのです。

そして、日本にはいわゆる逆輸入という形で写楽は舞い戻ってきたのです。

その経緯も写楽という奇々怪々さを感じますよね。

下手だのアマチュアだの散々書いてしまいましたが、やはり代表作の第1期の作品は、今見ても本当に素晴らしいと思います。

見れば見るほど不思議で、独特な雰囲気とオーラを放っています。

決して上手くはありません。

画家や漫画家で上手い下手が分かるパーツがあるのですが、「手」だと言われています。

手をきちんと描けるかどうかでその人の技術が分かるそうです。

写楽は明らかに下手、パーツが狂っています。

でもなんでしょう、その手がなんともいえない魅力に感じます。

写楽の事を自分なりに調べて、よし、作品を作ろうと意気込みを決めた数日後。

頭に、とある声が囁きかけてきたのです。

「写楽に手を出してはならぬ」

え???

続きます。

写楽についの書かれた文献は、このあたりのサイトがとても分かりやすかったです。

写楽の第1期と第2期の作品が全て見れる、このサイトも面白いです。