世代間の1票の格差...Boys, be ambitious.

はじめに

今回は、1票の格差についてまとめていきます。先般実施された第50回衆議院選挙においても、1票の格差が問題となっておりました。

先般の選挙では、鳥取県1区(223,713人)と北海道3区(460,689人)の格差(2.06倍)が1番大きかったようです。

そもそも、この問題は何か、どのような問題があるのか。そして、今回のテーマである世代間で見たときの票の格差はどうなのか、まとめてみます。

1票の格差

1票の格差を簡単にまとめると、「同一の選挙で選挙区ごとの有権者数あるいは人口数が違うことから、1票の価値あるいは選挙区民一人ひとりの価値が異なること」です。ちょっと難しい表現なので、簡単な例を通じて説明します。

マンションのエレベーターの修繕費用負担を巡る戦いを例にします。このマンションでは、エレベーターが壊れてしまい費用負担割合についての話が行われております。特徴として、上の階にいけばいくほど、部屋数が減ります。

このマンションでは、階層ごとに代表者を選出し、最終的に代表者の多数決をもって、決定するか否かが決まります(衆議院小選挙区制と同じ)。ここで、極悪な人がいたとして、費用負担は「1,2階の住民のみで負担するトンデモ案」を提案しました。マンション規則上、提出された議案は多数決で決を採る必要があります。

各階ごとの代表者が賛成反対の状況を確認し、代表者で多数決を採った結果、下記のようになりました。なんとなんと、賛成3、反対2で「1,2階の住民のみで負担するトンデモ案」が可決してしまいした。

階層関係なく、全員で多数決を取っていれば、賛成9、反対21で否決されます。なぜ、このようなことが起こったのでしょうか。これは各階ごとの住民の1票の価値に軽い、重いという格差が存在しているからです。1階と5階を比べると違いが顕著にでます。下記の通り、1票に0.5/0.1=5倍の価値の違いが存在してしまいます(世帯換算)。

1階であれば、1票は1/10=0.1の価値

5階であれば、1票は1/2=0.5の価値

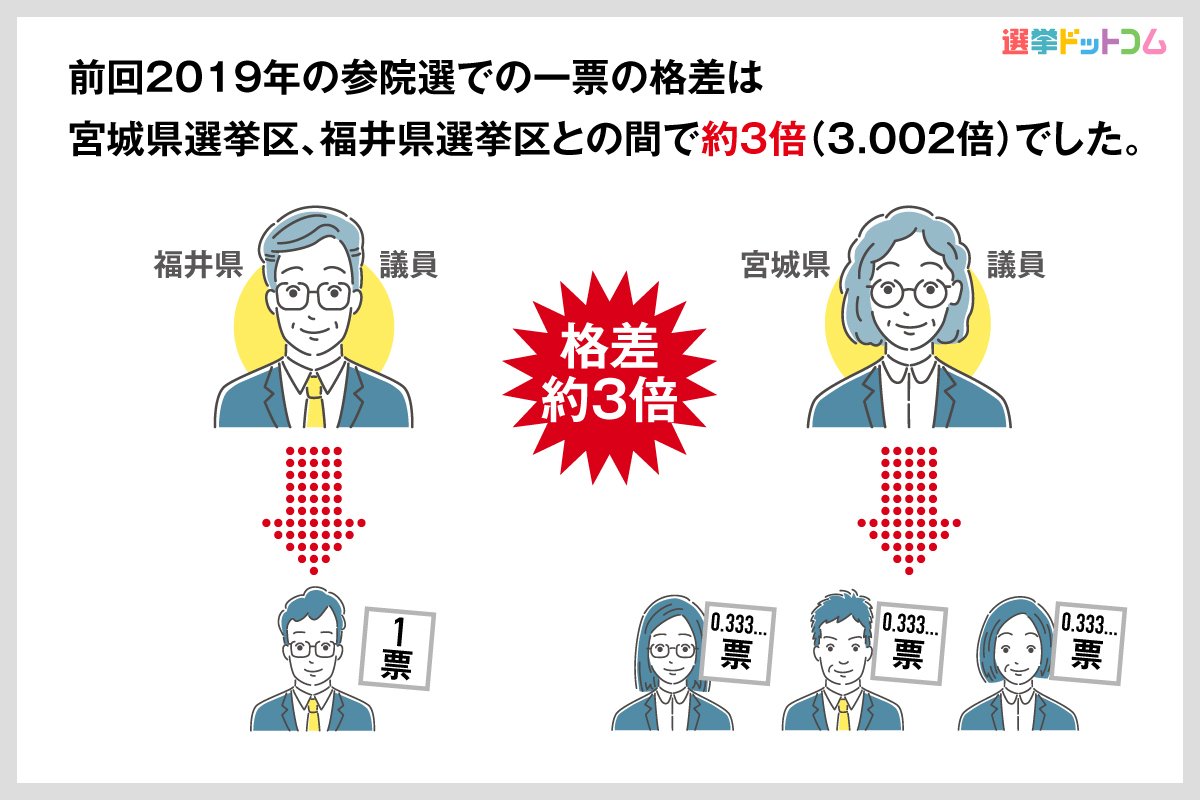

これが1票の格差問題です。選挙も同じで、小選挙区で代表者を選び、その代表者が法案の賛否を投票します。選挙.comさんの例がわかりやすいので、お借りします。

昨今、都市部への人口流入・地方の人口流出が止まらず、都市と地方の人口格差が広がりつつあります。つまり、地方と部市では、人口に差があり、住んでいる地域により、都市の1票と地方の1票の価値が変わってしまいます。

その結果、マンションの例のように、人口(=階層)の少ない階の人たちの意見が取り入れやすい傾向になってしまいます。なぜなら、都市部よりも、地方の1票の価値が重くなり、地方選出の政治家が多くなり、地方が優遇されやすくなります。つまり、地方と都市にいろんな問題があった場合、地方が優先、優遇されやすくなります。

冒頭で書いた通り、先般の衆議院選挙では、鳥取県1区(223,713人)と北海道3区(460,689人)の格差(2.06倍)が1番大きかったようです。

鳥取1区の石破総理ですが、北海道3区の立憲荒井さんとは6000票差ほどしかありません。他の選挙区で11万票を獲得して2位となり、落選した候補者がいたらどうでしょうか。石破総理は10万票で当選したが、11万票を獲得して落選する候補者もいるわけです。票の価値が変わることで、このような不公平な問題も起こります。余談ですが、得票数で言えば、小泉進次郎さんのほうが多いのです。

人口(地方と都市の関係)だけが格差を生んでいるわけではありません。世代の人口格差という問題も格差を生み出します。1票の格差の問題はあれど、1票は1票の価値があるという前提であれば、票の量で採否が決まります。つまり、世代ごとに共通の問題(氷河期世代、子育て時期がかぶるなどです)をもつため、世代ごとに人口差があると、人口が多い世代が優遇されやすくなります。

下記は、総務省が公表している人口ピラミッドです。第1,2次ベビーブームで生まれた50歳前後、75歳前後がボリュームが大きいです。

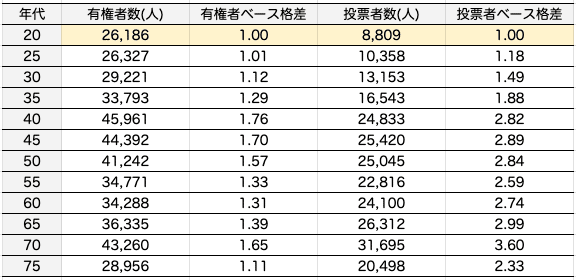

年代別の投票数は公表されていませんが、抽出調査の結果は公表されているので、「第49回衆議院議員総選挙における年齢別投票状況(抽出調査)」を参考に5歳ごとに世代を区切って、世代ごとの1票の格差を調べます。資料の中に調査方法が書かれていますが、人口ピラミッドの実態とは、少し異なる部分があるかもしれません。

1調査方法

全国の46,466投票区の中から、188投票区(47都道府県×4投票区)を抽出し、抽出された投票区について 男女別及び年齢別に投票率を調査した。 投票区の抽出方法は次のとおり。

(1) 各都道府県から標準的な投票率を示している1市1区1町1村を抽出(区が存在しない県は市を2か所、村が存在しない県は町を2か所抽出)した。

(2) 抽出された各市区町村において標準的な投票率を示している投票区を1か所ずつ抽出した。なお、上記抽出の結果、188投票区数の内訳は、東京都特別区1か所、政令市の行政区15か所、市78か所、 町60か所、村34か所となっている。

有権者、投票者が1番少ないのは20代(20-24歳)です。この世代を基準にすると、有権者ベースであれば、最大で1.65倍の格差が存在してます。投票者ベースであれば、最大で3.60倍の格差が存在してます。つまり、投票者ベースであれば、70代の1票は、20代の1票に比べて3.60倍の価値を持つことになります。

おわりに

1票の格差とは何か、格差があるとどのような問題が起こるのか、世代ごとの格差などを見てきました。1票の格差は、下記のような問題を引き起こします。

憲法第14条における平等原則の侵害

国会の正当性の低下

地方偏重の政策形成による長期的な地域間格差の固定化

都市部の有権者の投票意欲低下

司法判断による選挙制度の混乱

これらの問題に加え、世代の人口格差の問題もあります。世代の人口格差による1票の格差は有権者ベースであれば2倍以下、投票者ベースであれば格差がより拡大します。

世代格差をなくすために若者が簡単にできることは、投票にいくことです。103万の壁問題同様、まずは問題を設定しないことには始まりません。今の政治家の大部分は、票の格差なんて問題とも思ってないでしょう(しらんけど)。

20代、30代の投票率が仮に70%-80%となれば、世代の人口格差における1票の格差がある状態の選挙が「平等」とは言えないため、さすがに政治家も無視できなくなるはずです。2倍まではOKという最高裁のよくわからない判決もありますが、まずは投票に行くことですね。

Boys, be ambitious! Be ambitious not for money or for selfish aggrandizement, not for that evanescent thing which men call fame. Be ambitious for the attainment of all that a man ought to be.