アメダスで湿度の観測が始まると何が嬉しいか?

アメダスで湿度の観測が始まります

2020年12月15日発行の配信資料に関する技術情報・第549号にて、気象庁はとても興味深い発表をしていました。

気象庁では、令和3年3月より、地域気象観測所に湿度計を順次導入し、地域気象観測報の湿度データとしての配信を開始します。また、令和3年3月より、全ての地域気象観測所で、日照計による日照時間の観測を終了します。これ以降は、「推計気象分布(日照時間)」(配信資料に関する技術情報第538号を参照)の推計値を地域気象観測所の日照時間データとして配信します。

つまり2021年3月より、アメダスで湿度(相対湿度)の観測を順次始めるということです。

これってすごい画期的なことだと思います!

これまで湿度の観測といったら気象官署の観測か、空港の観測くらいしかなかったため、粒度がとても粗かったのです。気象予報の現場で霧の発生を監視する時などは、湿度もアメダスくらいの空間解像度でデータがあればいいのになあと、何度も思ったことがありました。

気象予報士としてもデータサイエンティストとしても、実際に観測データが公開されるのが楽しみです。

ところで、このニュースに対してお天気キャスターの方が「大雨予報の精度向上に期待!」とツイートしているのを見かけたのですが・・・

それはどうでしょう?

個人的には、間接的に数値予報の精度向上に貢献するけど、直接的な効果は限定的だと思っています。

そこで、アメダスの観測要素に湿度が加わるとどんなメリットがあるのか、個人的な見解を書いてみます。

1. 予報現場への効果

やはり一番大きな効果は、気象庁や民間気象会社の予報現場へのプラスの影響ではないでしょうか。

例えば、ドクターヘリなど小型航空機向けの気象情報サービスで気象予報をしていた頃、直接の観測データがない場所に対して霧の発生を予測することがありました。周辺にかろうじてアメダスがあったとしても、参照できるのは気温くらい。こんな時に湿度の観測もあったら、どんなに役に立ったか計り知れません。

この他にも、アメダスくらいの粒度で面的な湿度観測があったら、夏場のゲリラ豪雨の発生点を監視・予測するのにも役に立ちそうです。実際には観測が始まってから使ってみないとわかりませんが、湿度そのものより水蒸気量に変換して見ていくといいんじゃないかと想像しています。

2. 気象データ活用への効果

近年では気象データとビジネスデータを掛け合わせたデータ分析が徐々に広まっていますが、ここでも湿度の観測データが充実してくるとメリットが大きいです。

湿度、というより大気中の水分量の観測データを使いたい場合、これまでは気象庁ウェブサイトから入手できる湿度データは気象官署のものしかありませんでした。なので何十kmも離れた場所の観測を使わざるを得ないこともありました。

私も以前、アメダス江戸川臨海の観測データを使った分析をしたことがありますが、どうしても湿度のデータも必要だったので、東京管区気象台の湿度観測で代用したことがあります。アメダスで湿度観測があれば、最寄りの観測データだけで必要十分なケースが格段に増えることでしょう。

3. 数値予報の精度への効果

それでは冒頭でも書きました通り、大雨予報の精度向上にどれくらい寄与するか、という話です。

まずそもそも論として、大雨と言ったら台風や梅雨前線による大雨を思い浮かべますが、これらは太平洋、つまりは南の海上の水蒸気たっぷりの気流によってもたらされます。なので、日本列島の陸上の湿度観測が充実したところで、直接的に台風や梅雨前線による大雨の予報精度が上がるとは思えません。

数値予報にしても、GSMやMSMはアメダス観測はデータ同化していないので、やはり直接的には影響ありません。ただ観測データの種類が増えることで精度検証に使えるデータも増えるので、間接的には数値予報技術の向上に寄与することにはなるでしょう。

LFMについてはアメダス観測もデータ同化していますので、湿度も同化すれば、例えば夏場の積雲対流発生の予測精度が上がることは期待できるかもしれません。ただ、実装するには一定期間のデータの蓄積と効果の検証が必要になると思いますので、湿度の観測が始まってすぐにLFMの初期値に活用されるわけではないでしょう。

そういった観点から、直接的な効果は限定的だけど、間接的には数値予報の精度向上に寄与するだろう、と考えています。

気象庁ウェブサイトより引用

最後に

実は以前からずっと「何でアメダスで湿度の観測してないの?」との疑問を持ってました。技術的な問題や予算的な問題などいろいろあったのかなと推測していますが、気象庁も限られた予算の中でよくぞこの施策を打ってくれたと思います。

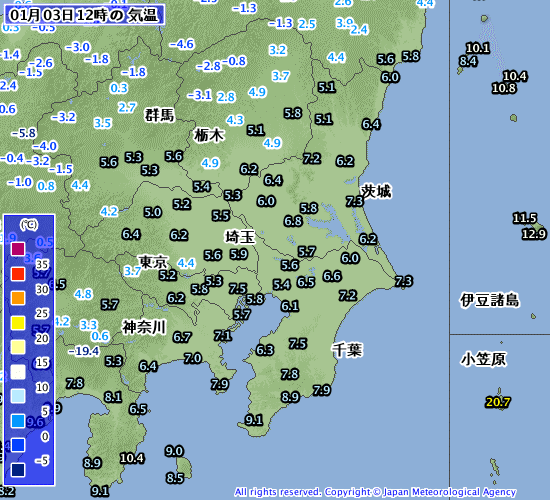

こんな感じ↓に湿度の空間分布が見れるようになるのが、今から楽しみです。

気象庁ウェブサイトより引用

最後までお読みいただき、ありがとうございました。