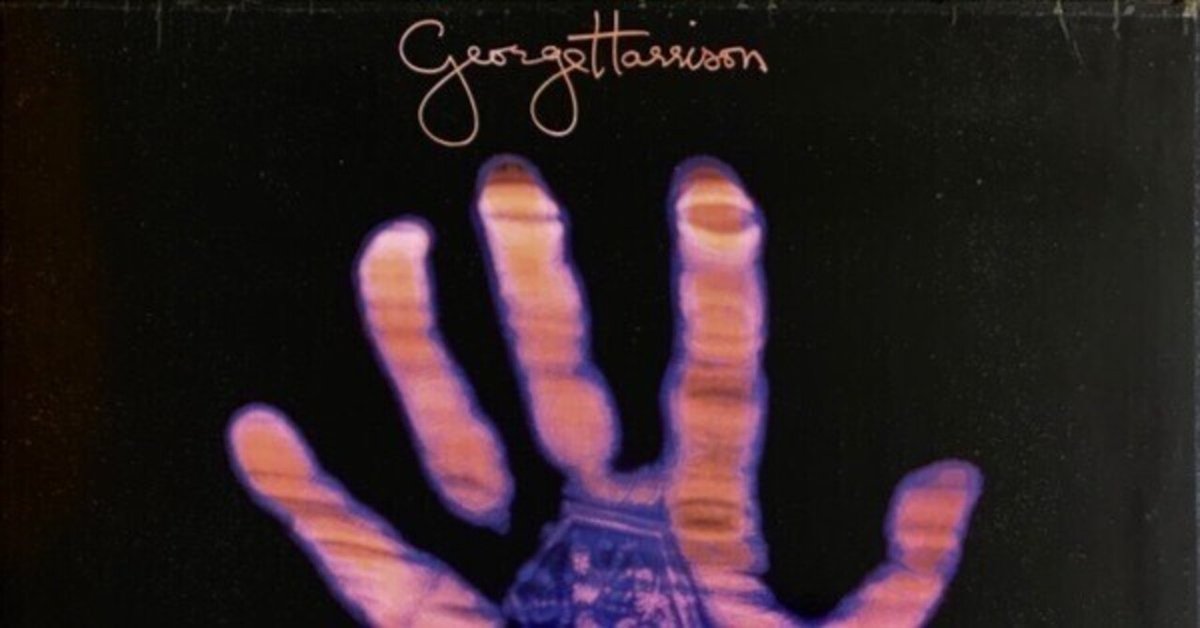

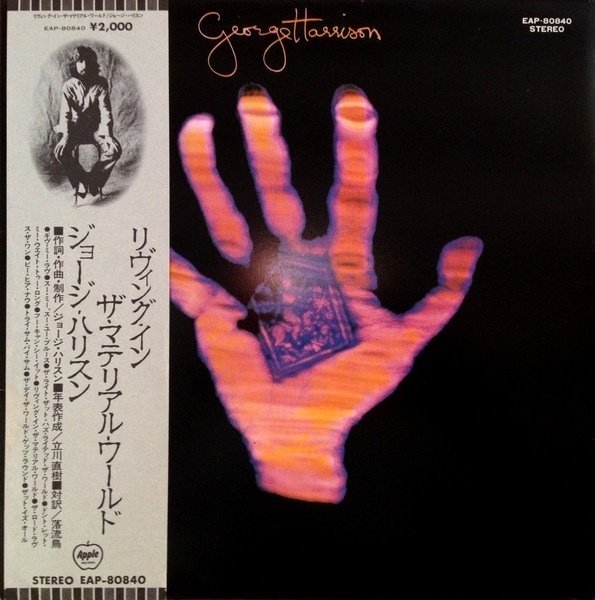

【名盤伝説】”George Harrison / Living in the Material World”

MASTER PIECE 元ビートルズのジョージ・ハリスンが1973年にリリースしたオリジナルアルバム『リビング・イン・ザ・マテリアル・ワールド』です。

1970年に大作『オール・シングス・マスト・パス』をリリースし、71年にはバングラデシュの難民救済コンサートを行ったジョージ。72年になると新作アルバムのレコーディングを始めますが、2月に交通事故で一時休養を余儀なくされます。その間に傾倒していたヒンドゥー教の教義を深く思考することとなり、彼の精神性は高まり、その後の創作活動に大きく影響したとインタビューで述べています。

レコーディングを再開したジョージは、旧知のミュージシャンと充実したセッションを繰り返します。そこにはバングラデシュのコンサートで関係を深めたミュージシャンも多く参加しました。

アルバム・リリース直前にシングルカットされた「ギヴ・ミー・ラヴ」が大ヒットし、アルバム・セールスも好調でUSチャートでは5週連続1位を獲得、UKチャートでも8位にランクインします。

収録曲

A1 Give Me Love - (Give Me Peace On Earth)

A2 Sue Me, Sue You Blues

A3 The Light That Has Lighted The World

A4 Don't Let Me Wait Too Long

A5 Who Can See It

A6 Living In The Material World

B1 The Lord Loves The One (That Loves The Lord)

B2 Be Here Now

B3 Try Some Buy Some

B4 The Day The World Gets 'Round

B5 That Is All

アルバムのタイトル曲A3。現代の物質社会を痛烈に批判した・・・などという評をよく目にします。元盟友のジョンやポールへの皮肉も。宗教性に満ちた曲であることは否定しませんが、果たしてジョージにとってそこまで重いメッセージを込めていたのでしょうか。深読みのお好きな方はご自由になさって結構ですが、英語の理解力の乏しい私にしてみれば、前作やバングラデシュのコンサートで経験した苦難や裏切りから逃れたい一心で、心の拠り所の音楽に打ち込んだ成果として、素直に耳を傾けたいと思うのです。批判ではなく葛藤の発露ということでしょうか。

これはこの曲に限らず、アルバム通してそうした姿勢で向き合いたいと感じます。それはその後のどのアルバムよりもバラエティに富みつつも、本人が意識したかどうかは別として、一貫したサウンド・ポリシーをこのアルバムに感じるからです。

フィル・スペクターの壮大なオーケストレーションのB3。このバックトラックは実は蔵出し。71年にアップル・レコードからリリース予定だったアルバムに収録される予定だったフィルの妻のためにレコーディングされたものだったそうです。あまりに概念的な歌詞に採用が見送られたとの記事もありました。

「お金で手に入れようとするもの全て手に入れた。それでもまだ何かが足りないように感じる。君への愛は、カタチとしてまだ手に入れていないから」と。目に見えるものが全てという物質社会に生きていることの宿命が歌われています。

アルバムラストのB5。「言いたいことは、これが全てだ」とのいきなりの歌い出し。「あなたをもっと愛することが出来る日を待ち望んでいる」と。そして「沈黙は雄弁に勝る」とも。語るだけが重要だとは思いませんが、言葉は人間に与えられた最強の武器です。それを自らに向けることの大切さを歌ってくれたら完璧だったかなと思います。アルバムの締めくくりとしては良い選曲だったとは思います。

個人的には全曲捨て曲無しの、ジョージのソロの中で一番好きなアルバムです。

このアルバムはリリース当時、ほぼリアルタイムで聴く機会に恵まれました。インドかぶれのジョージらしいという印象でしたが、それでもどこか惹かれるものがありました。あれから50年以上も経って改めて深掘りしてみると、当時では感じることのできなかった様々な景色が心の中に浮かびます。

とても良いアルバムだと思います。

ビートルズ解散(1970年)以降の4人のソロ活動についての記事をまとめてみました。宜しければどうぞお立ち寄りください。