今日は雑談をお許し下さい

みなさん、こんにちは!

株式会社カチカのリモート&コールドバックアップ業務担当の村島です!

今日はどんな話題にしようかということを昨日からいろいろ考えていまして、それなりに面白いことも考えていたのですが、昨日の夜、バックアップとは全く関係ないことで私の好奇心がとても反応したことがありましたのでそれについてお話しさせて下さい。

というわけで、今日は気楽にお読み下さい。お勉強の話ではありません。

∞の話

ネットを見ていてたまたま目にとまった話というのが、スマホゲームの話だったんです。RPGとクイズを組み合わせたようなゲームということなんですが、そのクイズの中にこういうのがあったそうなんです。

全ての素数をかけ算した場合、その解は偶数か奇数か?

公式が用意していた答えというのが、以下のものだったそうです。

素数というのは、2、3、5、7と続いていく。最初に2が出てくるが、2をかければどんな数でも偶数になる。従って答えは偶数である。

これに疑問を持ったのが、一般の数学大好きさんたちです。

素数というのは無限にあることが既に証明されている。無限に対して奇数か偶数かということを考えること自体意味がない。従って答えは「決められない」である。

もう少し詳しく説明しましょう。

全ての素数を掛け合わせて得られた解を仮にnとする。そこで(n+1)という数を考えてみると、この数はどの素数で割っても1余る。すなわち、(n+1)は素数である。しかし、nは全ての素数を掛け合わせて得られた解であったはずである。前提と矛盾するので、全ての素数を掛け合わせた解について偶奇の判断はできない。

なるほど。わかりやすいですね。

ホテル・インフィニティ

これは昨日ネットで見た話題ではないのですが、ホテル・インフィニティという話があります。

この宇宙のどこかにあるホテルで、ブラックホールを経由して4次元空間まで続いており、客室数は無限。

あるとき、宇宙飛行士がひとり飛び込みで入ってきたが、あいにく満室であった。しかしカウンターは慌てることなく、全ての客について「部屋番号がひとつ大きい部屋に移っていただきますようご協力をお願いします」と呼びかけ、部屋番号1を空けてみせた。

次の日、5人の客がやはり飛び込みで入ってきたが、同じように5つ大きい部屋に移ってもらうことで部屋番号1から5を空けてみせた。

しかし次の日、無限の客が飛び込みで入ってきた。困ったかと思いきや、カウンターは慌てることなく「部屋番号が倍の部屋に移っていただきますようご協力をお願いします」と呼びかけることで、奇数番号の部屋を全て空けてみせた。

つまりですね。無限というものに対して、偶数・奇数ですとか加減乗除とかそういう概念を持ち込むこと自体不毛だということなんですね。

循環小数について

私がこういう数学っぽい話を面白いと感じたのは、多分中学のときが最初だと思います。

循環小数ってありますよね。0.12121212…といったように無限に同じ並びの数字が出て来る小数ですが。仮にここでは0.(12)と表記させて下さい。

これを別の方法で表記することを考えましょう。

0.(12)という数を100倍します。そうすると12.(12)という数字が得られます。

ところで、循環小数である以上、0.(12)の小数点以下と12.(12)の小数点以下は同じはずです。

というわけで、12.(12)から0.(12)を引くと、12という数字が得られます。

0.(12)を100倍した数から0.(12)を引いたのですから、12というのは0.(12)の99倍であるはずです。

すなわち、0.(12)というのは99分の12であると言えます。

ただ、これをやってもちょっと戸惑ってしまう小数があります。

0.(9)という数字です。

10倍して9.(9)、0.(9)を引いて9、9で割ると…1になっちゃうんです。

まあ皆様ご存じのとおり数学的には0.(9)というのは1というのと同じだからなんですが、私はこれを長々考えていた時期があります。

1から0.(9)を引いたら、理屈の上では0になるはずなのですが、本当にそうなのか?0.のあと0がずらーっと並んで、無限の彼方に1が出て来たりはしないのか?

「無限」の魅力

以前、私は哲学で大学を出た典型的な文系人間であることはお話ししたと思うんですが、無限というのは哲学的にもなかなか面白いテーマなんですよね。

人間というのは、無限というものを実体験することはできません。でも、概念として無限というものを扱うことはできるんですよね。

そしてそれを人間というのは長い間考え続けてきたんです。

私の卒論テーマはプラトンだったんですが、古代ギリシャ人たちはとにかく記録に遺しましたよね。原シナイ文字の時代からアッティカ文字を経てギリシャ文字ができたんですが、ギリシャ人たちはとにかくいろんなことを書き残しました。

古代ギリシャという時代は、前半が自然哲学者たちの時代で、後半が人文科学の時代とザックリ言えると思います。

いずれにしても、記録した人々は「私はここまで考えました。この続きを誰か考えて下さい」という意味で遺したんだと思うんですよね。どこまでも考え続けないと気が済まない人たちだったんだと思います。

これは私の想像に過ぎないんですが、古代ギリシャという時代は、自然哲学の時代にはかなり景気がよかったんだと思います。だから興味の対象がモノに向かったわけですね。

ですがその経済成長が鈍化してくると、人々の関心の対象は自分の内面に向かいます。

そのタイミングで現れたのがソクラテスという人で「自然哲学者たちよ、お前たちはモノの研究をしているようだが、目の前にあるモノを本当に間違いなく観察していると言いきれるのか?」とかなんとか言い出し「考える」という行為について考え始めたんだと思うんです。まあ、ソクラテスという人は架空の人物説すらあるぐらいの人ですから、どこまで正確なのかはなんとも言えませんが。

そしてそれまで「知識人」扱いされていた自然哲学者たちと議論をして彼らをアポリアーに追い込んでいく姿を見て、当時の人々、特に若者を喜ばせたんだと思います。

それが悪いことだと判断されて死刑宣告されて毒人参を飲まされたわけですが。

そうしてギリシャが低迷から衰退に向かっていたとき、ローマ帝国というのができてギリシャを滅ぼします。

でもローマの人々はギリシャ人たちが考えて記録に遺したものを見て「よくこんなにいろいろなことを考えたな!」と賞讃の気持ちを持ったんだと思うんですね。

「ローマはギリシャを占領したが、ギリシャはローマを文化で占領した」という言葉があるぐらい、ローマ人たちはギリシャに熱狂しました。

そして、当時の情報革命でできた新しい記録手段…すなわち、薄い木の板またはパピルスに羽根ペンで書くという手段でギリシャの遺産を後世に残し、そしてまたローマ帝国に出て来た知識人たち、代表的にはキケローとかですが、そういう人が考えて発言した事柄もローマ人たちは几帳面に遺していったわけですね。

やっぱりこういう記録を残した人々というのは、本質的にはその記録を踏まえて後世の人々に続きを考えて欲しかったということと、そういうものが無限の時間を超えて遺っていってほしいということを考えていたんだと思います。

ホワイトヘッドという人が「西洋哲学の歴史は全てプラトンの脚注だ」というようなことを述べているんですが、やっぱり無限の時間を超えて次の世代、そのまた次の世代へと受け継がれて行くことを、いつの時代にも一定数存在した「記録を残した人々」は期待していたんだと思います。

日本の記録たち

翻って我々の住む日本について考えてみますと、いろんな人がやっぱり記録を残しているわけですが、女性が目立つのが特徴的ですね。

例えば枕草子なんていう随筆が遺っているわけですが、あれって多分「共感」という、しばしば女性にありがちな感情を無限に遺しておきたいという理由で書いたんじゃないかと思うんですね。

女の子たちって、男性から見たら「そんなに大げさなことか?」という些細なことでも「私はこう思うんだよね」「わかる~!」みたいな話をしてるじゃないですか。すごく楽しそうに。これはやっぱりそういう楽しさを永遠に残しておきたかったから書いたんだと思うんですよね。

ライバル?的な存在で源氏物語というのがありますが、あれも理想のラブストーリーを「素敵ねえ」といつまでも賞讃されたいという気持ちがあったんじゃないでしょうか。

ただ、何でそんな記録を残した、と言いたくなるような記録も残していまして。

源氏物語が書かれたころ、貴族の間では鰯を食べることが禁忌とされていたんだそうです。おそらく、腐りやすい上に腐ったら臭いので、汚れと見做されていたんでしょうね。

ところが、大変に栄養豊富で体に精がつくものだということも知られていたようです。

だから、源氏物語を書いた紫式部は大長編小説を書く体力をつけるためかちょくちょくお忍びで宮中から出て鰯を食べていたというのですが…この記録を残した人は何を考えてこんな事実を遺したんでしょうね?

私にとって重要な記録

私には、なにか興味を持ったらすぐに没頭してしまう癖があります。長いこと没頭し続けているものがあるんですが、それがこれ↓です。

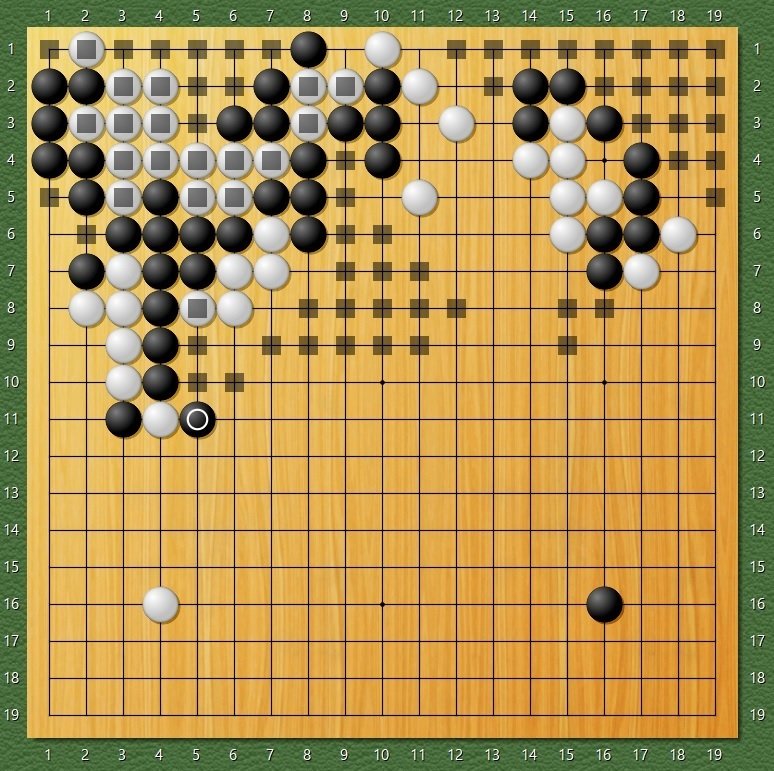

ご覧のとおり、碁です。ちなみにこれ、もう黒の勝ちで勝負ついた終局図なんですけどおわかりいただけますでしょうか。

まだまだ盤上はスッカスカですがここからの挽回は無理と考えて白が投了、黒の中押し勝ちということになります。

碁というのは線と線の交点「目」と言われますが、それを取り合うゲームです。目は19x19で361個あることになります。有限です。そしてプレイする人も人間ですから有限です。ですがプレイの結果は全く同じ結果になるなんてことはまずないでしょう。無限なんです。ここに面白さがあるんですよね。

私も、始めたときには19x19ばかり意識していたんですが、やってるうちに「いや、多分これもっとあるぞ…」と考えるようになりまして、どこまであるのかはもう雲の上ですから分かりませんが、無限か、無限に近い数あるんじゃないかななんて思ってます。

実は私の祖父は村島誼紀と言いまして囲碁のプロ棋士でした。だからって私が英才教育を受けたとかそういうことは全くなく、なんなら祖父と囲碁の話をしたことすらなかったと思うんですが、ありがたいことに囲碁には「棋譜」という標準化された記録方式がありますので、祖父や、その師である本因坊秀哉、なんなら初代本因坊である算砂の記録すら見ることができます。

そしていまはコンピュータというもので棋譜を分析することができます。本当に、記録を残そうと考えてくれた人には感謝、感謝です。

記録というのも変化するところが面白い

というわけなんですけども、記録というのは時代を経るうちに変化していくところにまた面白さもあったりします。

上の動画は「古事記を古代日本語の発音で読んでみた」というものなのですが、現代語とだいぶ違うのがありありと分かります。

私は高校生のとき「古文・漢文を日本語と思うな。新しい外国語を学ぶつもりで勉強しろ」と言われたものですが、どうせ教えるなら発音ごと教えてしまった方がいいんじゃないかと思います。

現代語の発音で考えていたらどうしても納得できない文法が、その時代の発音で考えたらとても理に適ったものであることがよくわかったりしますしね。

やはり「現古辞典」というものがあると、古文・漢文の勉強が捗ると思います。同様に「日希辞典」というのも出してほしいです。日本の古語も古典ギリシャ語ももう廃れてしまった言語ではありますが、言語とはコミュニケーションの手段であると同時に思考のガイドラインでもあります。

その言語で自分の思うところを表現してみるということをするかしないかでその言語に対する理解ってだいぶ変わってくると思うんですよね。

ローマ帝国の公用語だったラテン語というのは、いまでもかろうじて息をしています。バチカンの修道院の、特に位の高い人たちはラテン語で生活しているそうです。ただ、一般的なラテン語学習者は「キケロー」と認識している人の名前を、バチカンの人たちは「チチェーロ」と発音しているそうです。すごくイタリア語に影響を受けていることがありありと分かります。まあ、それを言うなら「キケロー」も間違いないのかと言われたら絶対に正しいとは言い切れないものなのではありますが。

まあ、とりあえずいまでも使っている人たちはいると言うことで、日本の学習者向けに作られた教材でも練習問題として日本語をラテン語に訳す問題が出ていますし「和羅辞典」も出ています。ただ、この和羅辞典、ちょっと癖がありまして、一般的に辞書的なもので動詞を示すときには1人称単数現在の形を示すんですが、この和羅辞典ではどういうわけか不定詞で示しているんですよね。なぜこうしようと思ったんだろう?

記録を扱う者として

というわけで、私は先人が遺してくれたものからたくさんの利益を得ています。

ですので、記録を扱う者として、やはり記録されるべきものは遺していかないといけないなという責任感のようなものは私にはあります。

Japanと言うと日本のことですが、japanと言うと何になるかはご存じでしょうか。ご存じの方も多いと思います。「漆器」のことです。Chinaと言うと中国のことですがchinaと言うと陶磁器のことになるのと似たようなものですね。

漆というのは漆の木に傷をつけ、そこから出てくる樹液を原料として作られます。ところが、その傷をつけるのに使われる専用の刃物を作れる職人さんがもう日本にひとりしかいないそうです。

職人さんは自分に弟子がつくことはもう諦め、製造方法を詳細に記録することによって未来に託そうとされているそうです。

その記録を私が見てもおそらく意味とか価値は分からないかも知れませんが、せめてその記録をちゃんと後世に残していくことに貢献できればと思っています。

今回は自己紹介みたいなものでした

というわけで、今回は自己紹介的な雑談みたいな形にさせていただきました。

冒頭にも申し上げましたとおり、ちょっと好奇心が動いたようなときには、私はたまらなく嬉しくなってしまうことがあります。

今回もそんな感じでテンションが上がってしまいましたのでその勢いのまま書かせていただきました。

私の好奇心っていろんなものに対して発動してしまいまして、自分でも何でそんなものについて知るのが面白いのかふと疑問に思うことがあります。

でもまあ、それも私の長所であると自分を納得させて生きております。いろんなものについて知りたいということを考えつつ今後も生きていくのでしょう。

次回からは元のバックアップ絡みの話題に戻りますので、今後ともよろしくお願いいたします。

目次

クラウドストレージが持つ特有のリスク

クラウドストレージが持つ特有の脆弱性

クラウドストレージと遠隔地バックアップの相互補完性

クラウドストレージのデータ消失に関する責任の所在

ディザスタリカバリ手順をあらかじめ決めておくべき理由

弊社でお取り扱いしておりますデータ・OSにつきまして

クラウドストレージのメリット・デメリット

Windowsからの乗り換え先になるか? Linux MintとChrome OS Flex

バックアップの方法 オフライン・オンラインバックアップとは?

IPAの言うセキュリティ対策の基本を見ていきましょう! その1

IPAの言うセキュリティ対策の基本を見ていきましょう! その2

IPAの言うセキュリティ対策の基本を見ていきましょう! その3

IPAの言うセキュリティ対策の基本を見ていきましょう! その4

IPAの言うセキュリティ対策の基本を見ていきましょう! その5

IPAの言うセキュリティ対策の基本を見ていきましょう! その6

IPAの言うセキュリティ対策の基本を見ていきましょう! その7

IPAの言うセキュリティ対策の基本を見ていきましょう! その8

IPAの言うセキュリティ対策の基本を見ていきましょう! その9

IPAの言うセキュリティ対策の基本を見ていきましょう! ラスト

内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)を見ていきましょう!

内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)を見ていきましょう!その2

内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)を見ていきましょう!その3

内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)を見ていきましょう!その4

ランサムウェア・インシデント発生時の組織向けガイダンスを見ていきましょう!その1

ランサムウェア・インシデント発生時の組織向けガイダンスを見ていきましょう!その2

ランサムウェア・インシデント発生時の組織向けガイダンスを見ていきましょう!その3

ランサムウェア・インシデント発生時の組織向けガイダンスを見ていきましょう!その4

ランサムウェア・インシデント発生時の組織向けガイダンスを見ていきましょう!その5

ランサムウェア・インシデント発生時の組織向けガイダンスを見ていきましょう!その6

ランサムウェア・インシデント発生時の組織向けガイダンスを見ていきましょう!その7