ショパン11月号発売になりました!連載11回目はアメリカ合衆国教本アルフレッドシリーズに焦点を当てました。

こんなに長い連載は初めてで、最初は、できるかどうか不安でいっぱいでした。

しかし、始めてみると、楽しくていつも制限文字数を超えてしまいます!

9月号でヨーロッパからアメリカ合衆国の教本にようやく辿り着き、今回で3回目。

総合学習分冊型教本のシリーズは、種類が多くて、何をどこから書き始めようか、さんざん迷いました。

素晴らしい教本はたくさん。。でも姿を消してしまったものもたくさん。

今後連載で取り上げるのは、ロングセラーで広く長く愛用されているものばかりです。

日本語版は1976年パイパーズ者より出版。翻訳者は滝沢比佐子氏です。

本のタイトルは、CREATING AT THE PIANO で、現在の版よりも種類が少ないものでした。

現在の版はとても種類が多いシリーズになっています。

著者はもう一人増え(モートン・マニュス氏)、翻訳者は田村智子氏。全音楽譜出版社から出ています。

こういった分冊型総合学習の教本は、アルフレッドに限らず、どれも非常に種類が多いのが特徴です。

調性の学習は、調号の学習範囲が一気に広がり、楽譜の学習法もそれまでとは異なる手法でした。

それらは、多くの米国教本が共通して、シリーズとして出版しています。

このほかにも、日本では知られていない、膨大な数の教本がたくさん。

その種類の多さに圧倒されそうです。

日本に紹介された米国教本では、幼児の読譜学習がそれまで日本にはなかった手法で展開しています。

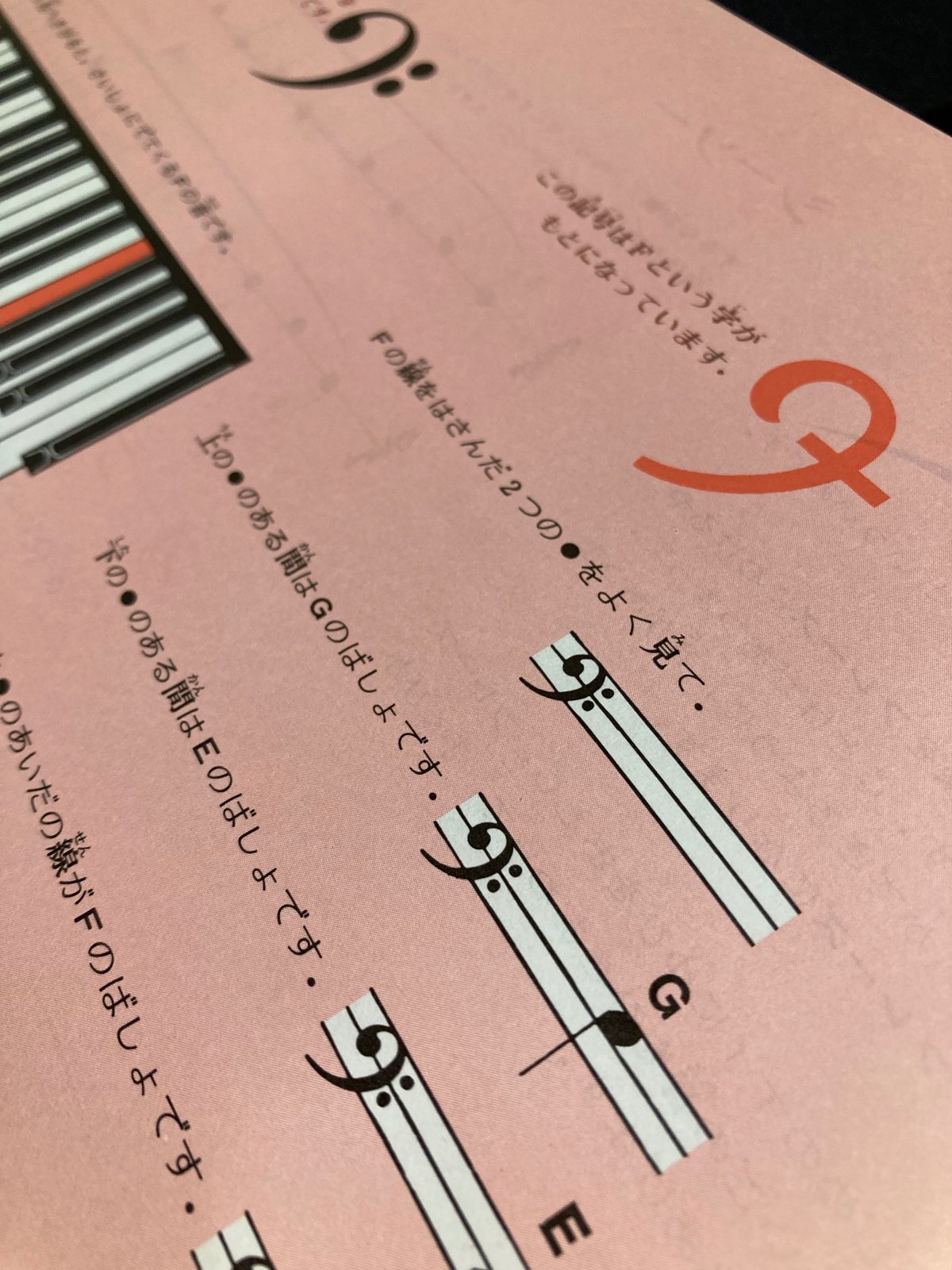

またClef (音部記号)の学習もそれぞれ個性的です。

記号の成り立ちやその記号を使う意味について知ることは、とても大切だと、私は感じています。

最初から5線譜を用いず、1線、2線、3線、、、と徐々に増やしていきます。

5線譜の読み方の基本を学んでいく手法です。

この版の後、アルフレッドシリーズは大改訂され、導入レベルでの読譜学習法がさらに発展します。

プレリーディングと呼ばれる学習法です。

この手法は、アメリカ合衆国の教本の多くに共通して用いられているのですね。

米国教本は、ヨーロッパの音楽教育法から多くを学び、それを合理的にまとめて教本にし、日本のピアノ指導者、ピアノ教育法に、大きな影響を与えました。その一つが読譜学習法です。

今や日本では数えきれないほどの教本が出版されています。見た目も中身も様々。

長く教本研究をしている私でも、教本売り場に行くと、あまりに多くて頭がくらくらしそうです。

こんなにたくさんの教本が出版されていても、学習で大切な基本はとてもシンプルで、その多くは昔と共通することも多いと感じている私です。

来月はバスティンです。

読んで頂けたら嬉しいです。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

またお目にかかれますように✨✨✨