さらば名機「ザ・名人戦」

――では羽生世代と下の世代はどんなところが違いますか?

先崎 ちょうど僕らが若手棋士の時に、秒読みのチェスクロックができたんです。基本的に棋士は時計がないと将棋を指さないので、僕らより下の世代は修業時代に実戦経験を積みやすくなった。それは大きいですよ。

(大川慎太郎『証言 羽生世代』講談社現代新書、2020。先崎学九段の章より)

名機誕生

2020年4月、ネット上にひっそりと掲載された案内文書が、将棋関係者の間に波紋を広げた。対局時計の名機「ザ・名人戦」販売中止の知らせである。

「販売中止」なら再開する可能性もあるのかという疑問も湧くが、同社サイトの別ページではシリーズ全機種について「生産終了」と表記されている。

【写真はシチズンTIC株式会社のウェブサイトより】

私が「ザ・名人戦」を初めて見たのは今から30年以上前、場所は東京将棋会館2階の道場である。ある日道場で指していた私は、最後方の席から「ピッ、ピッ、ピッ、ピーッ」という電子音が響いているのに気づいた。見ると、少年2人が早指しをしている。片方はあの鈴木大介ではないか? 鈴木大介(現九段)はテレビで見た小学生名人戦の優勝者で、憧れの人であった。畏れ多くて近づくことなどできなかったが、彼をこの目で見たという興奮以上に、2人が使っている機械が気になった。

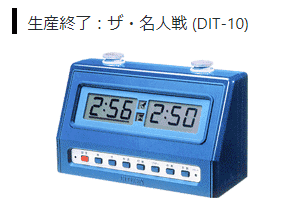

【デジタル式対局時計、初代「ザ・名人戦」こと「DIT-10」。写真はシチズンTIC株式会社のウェブサイトより。別ページによると、販売開始は1987年11月。羽生善治四段デビューの2年後である】

新しい対局時計か。電子音は1秒毎に鳴っている。秒読みができるのか? そのうち、2人が10秒以内に指していることが分かった。すぐに1局が終わるが、2人は10局以上指しても対局をやめようとせず、電子音も鳴り続けた。早指し選手権(当時のテレビ棋戦)でも1手30秒だというのに「1手10秒」の設定までできるのは驚きだった。

当時普及していた対局時計(チェスクロックともいう)は短針・長針のあるアナログ式の時計で、秒読み機能はなかった。手番の側の「持ち時間」を減らすだけの機能で、持ち時間を使い果たすと誰かが腕時計やストップウォッチで秒を読まなけれならない。30年前も現在も、NHK杯戦ではこの時計が使われている。

【アナログ式対局時計「対局」シリーズ。クオーツ時計を開発したセイコーグループが送り出したもので、こちらも名機。職団戦でもおなじみ。1982年に初代製品発売開始、2020年2月に復刻販売開始。写真はセイコークロック株式会社のウェブサイトより】

ところが少年たちが使っていたデジタル式の対局時計は、自動で秒読みをするのである。これはすごいと直感し1階の販売部に向かうと、そこに「ザ・名人戦」と名前の書かれた同じ機体があった。私のクリスマスプレゼントは、もちろんこの「ザ・名人戦」となったのである。

さながらテニスのラリーのように

しかし中学に入るとほとんど将棋をやらなくなり、宝の持ち腐れになってしまっていた。「ザ・名人戦」を使うようになったのは、高校に進学し将棋部に入ってからである。将棋部にはすでに数台の「ザ・名人戦」があった。そこで私は初めて同年代の部員たちと「ザ・名人戦」を叩きながら対局した。

素晴らしい高揚感だった。「ピッ、ピッ、ピッ、ピーッ」という無機質な電子音がもたらす緊迫感、ボタンを叩いた時の軽い感触、スピーディーな局面の展開。いままでのんびり、時に弛緩した空気の中で指していた将棋は何だったのだろう。将棋は、テニスのラリーのように小気味よいリズムを刻む別のゲームに変貌していた。きっと若手棋士や奨励会員たちもこのリズムの中で膨大な数の実戦を積み重ねたことだろう。

私は高校3年間、そして大学4年間も将棋部に所属し、来る日も来る日も「ザ・名人戦」を叩き続けた。もちろん秒読みのみの早指しだけでなく、持ち時間のみの「切れ負け」や、持ち時間が切れたら秒読みに入るといった本格的な設定も簡単にできる。

ユーザのニーズに的確に応えた「ザ・名人戦」は各地の学校将棋部や将棋道場に普及し、対局時計のスタンダードとなっていった。他社は録音された人の声で秒読みをする製品を出すなどして追撃を図ったが、電子音によるシンプルな秒読みのリズムは既にプレイヤーの身体にしみ込んでしまっており、シチズンのシェアが覆されることはなかった。

百万叩きに耐えて

いったい何万回「ザ・名人戦」のボタンを叩いたことだろう。機体の方もタフだった。ちょっと計算してみよう。将棋1局に平均100手かかるとする。片方のボタンは50回叩かれる。部活や道場で使用して、1日当たり10局、年間200日使用すれば、50×10×200=100,000。1年間で10万回ボタンが叩かれることになる。1機買うと10年以上使うので、100万回叩かれた機体もざらであった。中には力任せにボタンを叩く部員もいるし、床に落とすこともあるのだが、外装が壊れてもボタンの方はかなりタフだった。長年使っているうちに接触が悪くなる機体もないではなかったが。

実はその後シチズンもDIT-20、-30、-40、-50と「ザ・名人戦」をリニューアルしていったのだが、ユーザの間では評判が芳しくなかった。というのは、考慮時間の設定、チェスなどのルールに対応したモード、電子音ではなく音声による秒読みなど設定による選択肢が多様化した反面、操作の単純さが失われてしまったためである。唯一好評だったのは、初代にはなかった「電源ON/OFFボタン」が搭載されたことだった。なんと初代DIT-10は電源を切るために電池を抜く必要があったのだ。

【DIT-30、40、50。使用できるモードは多いが、初代のDIT-10に比べて設定のステップが増えてしまった。写真はシチズンTIC株式会社のウェブサイトより】

新機種の登場に伴って初代DIT-10は生産終了となり、サポートすら平成19年に打ち切られてしまうのであるが、学校将棋部、道場、大会といった現場では重宝され続けた。DIT-20以降の後継機種が手渡されると「新しいやつはよくわからん。誰か設定してくれ」と10代、20代の若者に頼むプレイヤーが続出したほどである。

AbemaTVトーナメントで大活躍

「ザ・名人戦」はアマチュア棋界のスタンダードとなり、棋士も練習用に使っていたのであるが、プロ公式戦には出番がなかった。公式戦はほとんどストップウォッチを用いた計時(消費時間1分未満は切り捨てでノーカウント)が行われており、そもそも対局時計の出番がなかったのである。その後はチェスクロック「方式」による計時も行われるようになったものの、概ね記録係がタブレットに着手を入力することでソフトが計時するものであり、チェスクロック(対局時計)そのものの使用は多くない。

だが非公式戦の「AbemaTVトーナメント」では大活躍することになった。この棋戦は「フィッシャーモード」と呼ばれるチェス発祥の時間設定で行われる。詳しくは松本博文さんがYahoo!ニュースに書いているので参照してほしいが、このルールを機械で設定できるのが「ザ・名人戦」なのである(取扱説明書を見る限り、少なくともDIT-30以降は設定可能)。

記事を書きました。

— mtmt (@mtmtlife) June 6, 2020

ストップウォッチ、チェスクロック、フィッシャールール 将棋界における時間計測方式と持ち時間設定の変遷(松本博文) - Y!ニュース https://t.co/IyzQNQEVbU

AbemaTVトーナメントでは「1手指すごとに持ち時間が5秒加算される」というフィッシャーモードを採用したところ、終盤は局面がものすごい速さで動くこととなり、棋士の高い技術とスリルを演出することに寄与した。

さらば名機

1987年11月に発売された「ザ・名人戦」は、数度のリニューアルを経て、2020年4月、ついに生産終了を迎えた。まだ学校部活動、道場、大会運営者は十分な数の機体を確保しており、販売業者の在庫も考慮すれば、急にその姿が消えるわけではないといえる。しかしいずれは老朽化で使えなくなり、後継機の選択が課題となる。今は対局時計アプリもあるのでスマホやタブレットの使用も考えられる。しかし現状はまだ専用機の方が人気が高い。比較的安価でシンプルなものとして「ショウギクロック」は気になる存在だ。

今日、ねこまどさんでショウギクロックを購入しました!安いし、小さいし、軽いし、デザインいいし、設定簡単だし、秒読みと切れ負け設定だけで十分な方に超オススメ✨

— 伊藤 明日香 (@asuka_m16) April 22, 2019

さっそく教室で使ってみましたが、これで長考派の子もたくさん対局ができます😊https://t.co/dB03YI50Jf pic.twitter.com/VSuXjmYIfb

だが何が後継機となろうとも、「ザ・名人戦」の功績は語り継がれるべき不変のものだ。「ザ・名人戦」はスポーツのように将棋を楽しむことを可能にした。それは、すべてを読み切るまで妥協しないというプロ棋士の向き合い方とは異なる。1手10秒といったタイトな時間設定の中で、あるときは大悪手を笑い合い、あるときは飛んできた奇手に頭を抱えるといった光景を生み、めまぐるしい現代に縁台将棋の楽しみを復活させたようなものだった。私は「ザ・名人戦」を叩き続けた青春時代が地味なものだったとは思えない。笑いにあふれた、それはそれは楽しい時間であった。いまこうして名機を見送るにあたり、惜しみなく感謝の言葉を贈りたいと思う。ありがとう「ザ・名人戦」。我々の青春は、常に君と共にあった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?