アートとビジネスへの関心の高まり、インターネットを軸とした展開

※本記事の内容に付加情報を追記した資料(PDF版)は、本記事の最下部よりダウンロード可能です。

近ごろ、街中を歩いていると至る所にアート作品が展示されています。例えば、百貨店・デパートのエスカレータの壁や天井、建設現場の仮囲いの表面など。色鮮やかな花々の絵、抽象的な記号のようなアート。我々の暮らす世界のいたるところにアート作品が自然とその居場所を得始めている感があります。

今まで、芸術鑑賞と言えば、中学・高校のひとつのイベントというイメージを持つ人も多い気がしています。あまり興味・関心もないが学校行事だから仕方がなく美術館に行った…など。しかし、昨今、その様相が変わってきたようにも思えます。学校のみならず、営利を追い求める民間企業において、アート・芸術を積極的に、本業に何らかの形で活かしていこうという方向性です。

その背景には、多くの企業で新たな価値創出、イノベーション創出が求められているものの、なかなか決め手がない…そんな閉塞感の中、一筋の光明としてアートに期待を寄せているといったこともあるのではないでしょうか。特に、もはやあって当然となったデジタル技術、インターネット等と相まって、アート・芸術も世の中を変える一つのツールになり得ると期待が高まっているのではないでしょうか。

こうした背景もあり、アート・芸術が世の中でどのようにとらえられているのか、その市場的な様子はどうなのか、今後に向けたイノベーションの目のようなものが生まれる兆しはあるのか、そんな関心から本稿をまとめました。

1.アートとビジネスへの関心の高まり

近年、アートに対する関心が従来とは異なる形で高まっています。そう感じているのは私だけではないのではないでしょうか。その特徴的な点は、“文化を活かした新しいビジネスモデルやイノベーションの創出”、“自由で創造的な発想に溢れた人づくり”等、産業競争力の強化のための文化という考え方にあります。

例えば、内閣官房・文化庁では「文化経済戦略」を掲げ、”文化を活かした新しいビジネスモデルやイノベーションの創出”、”自由で創造的な発想に溢れた人づくり”など、産業競争力の強化のための文化という考え方を示しています。

また、経済産業省でも、アートやデザイン等の人の創造性や感性、国や地域に固有の文化を価値創造の主軸に据えることがより一層求められるとして、「アートと経済社会について考える研究会」を開催しています。

こうした日本の政府・行政の議論や資料を見ていると、これまでの政府の姿勢等からは隔世の感があります。アートでイノベーション?アートで産業競争力の強化?今まで一番堅く、実利的なものが定量的に見出せないものに触手を広げなかった組織がこうしたことを言い出すとは…

2.世界の美術品市場の状況

一方、そうしたアート・芸術への政府・行政の意識の高まりとは別に、現状の国内外のアート市場に関わる実態を確かめてみたいと思います。

まず、世界の美術品市場は直近10年間同程度で推移しています。具体的には60~70十億ドルの間を推移しています。また美術品の個数ベースでは35~40百万個程度を推移しています。こうしたことから、美術品市場は一定の規模を有するものの、現状維持で安定的に推移する市場であると見て取れます。

その中、日本は市場全体の4%のシェアとなっています。この4%の見方は色々あるのか知れませんが、日本の美術品に関する存在感は小さいのが実態とはいえるでしょう。なお、断トツの一位は米国であり4割を占めています。続いて、英国、中国が2割を占めています。中国が2割も占めることは多くの人にとって意外に感じるのかもしれません。

また、世界の主要国と比較して、日本は政府全予算に占める文化芸術予算の割合、寄付額(文化芸術以外も含む)がGDPに占める割合がともに少ないのも実態です。

さらに、上記のアート活用に対する新たな考え方で重要な役割を果たすのであろう現代美術に着目すると、その市場規模は、他と比較して、必ずしも大きくはない(現代美術(平面)224億円、現代美術(立体、インスタレーション)118億円)。

美術品には様々なジャンルがあるものの、人々の生活の中の身近なアート・芸術という点では、現代美術に期待されるところですが、実際には、美術品市場の中ではそれほど多くのシェアを占めているわけではなさそうです。

美術品の流通市場のみではなく、そもそもアート・芸術作品の作り手について知っておくことも重要でしょう。どんなにアート・芸術作品に期待が高まっても、それを生み出すアーティストが少ないことが課題となり得るのですから。

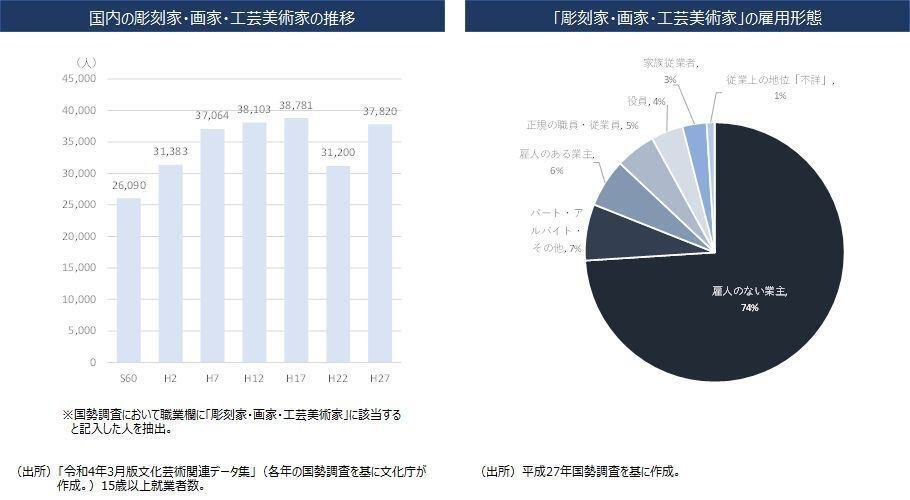

そこで、彫刻家・画家・工芸美術家の推移を見てみた結果が下記となります。20年間、3万7千人前後で推移し、7割以上が雇用形態のない業主です。この傾向は、過去20年程度変わっていない(改善されていない)と言えるのではないでしょうか。

こうした現状を鑑みると、アート活用に対する新たな考え方の浸透が期待される一方、現状の市場環境、アートの作り手の環境において変革が求められるところです。

特に、民間企業がアートを活用したいと考えたとしても、現代美術作品の流通は少なく、なおかつアーティストが不足、かつ支援が不足しているようでは、実態としてアート活用もおぼつかない…となる恐れがあるためです。

3.企業のアートとのかかわりの変化

他方、顧客となり得る企業のアートに対する姿勢について、近年、変化の兆しが見て取れます。

傾向としては、1970年代頃から、企業の社会的責任として、文化芸術の支援活動(メセナ活動)、1980年代頃から他社との差別化のための広報・広告にアートを活用、2000年代頃から地域芸術祭等でコミュニティと関わるプロジェクトが増加してきました。そして、2010年代頃から、経営や社員育成、事業開発、販促と、企業活動の様々でアート投資に注目が集まっています。

企業に対して実施した、メセナの取り組み目的に対する意識変化に係るアンケート結果でも、「社業との関連、企業としての価値創造のため」という回答が2013年には3割でしたが、2018年には8割超となっています。「なぜこの会社がこの活動(メセナ)をするのか」といった活動意義に対する問いへの説明が求められるようになったことがあると思われます。

このような企業活動の様々でアート投資に注目が集まっている状況の中で、先進的企業の経営者のアート・芸術に対するスタンスは、特徴的でしょう。

世界的には、Airbnb、Apple、Metaなどが有名であり、誰もが「そうだよね」「アート活用が浸透していだろうね」と感じる企業です。また日本においても、スターバックスコーヒージャパン、ベネッセホールディングス、ファーストリテイリング等で、直接的な企業活動に資するアート活用の考え方が浸透しつつあります。

4.新たなアート×ビジネスの動き

上記のような企業のアート・芸術に対するスタンスの変化、先進的な企業の登場に加えて、従来にない、新たなアート市場をけん引すると期待される「新たなアート×ビジネス」の動きもみられます。

企業向けのアートビジネスとして、ネット×販売・レンタル、キュレーション×サブスクリプション、組織ビジョンを反映したオリジナルアート制作等、インターネット、サブスクリプション、組織ビジョン等の新しいビジネス視点を取り入れた新ビジネスが立ち上がり始めています。

個人向けのアートビジネスでも、ネット×共同所有、ネット×販売など、インターネットの仕組みを取り入れたビジネスが注目されています。

5. まとめ

以上を鑑みるに、アートに対する関心が従来とは異なる形で高まっており、その背後には、政府による期待の他、企業活動自体の先進的な考え方の浸透が推進力となり得ると考えられます。今後、"産業競争力の強化のための文化"を実現するには、これまでのアート市場を大きく変えていく、新たなアート×ビジネスの動きが不可欠であり、足元では、その兆しも生まれています。特に、インターネット、サブスクリプション、組織ビジョン、ネット×共同所有、ネット×販売等の新しいビジネス視点を取り入れた新ビジネスに期待されるとことです。

つまり、“産業競争力の強化のための文化”が実現するかどうかのキーは、こうした新しいビジネスの成否にあると考えられます。

以下、参考までに本記事+導入事例をまとめたPDFを…

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?