#20 コンクリートのヒビの修繕は現地調査が大事です

コンクリートのヒビを放置すると内部の鉄筋の環境破壊(アルカリ性が失われる)につながり、結果として錆びることは理解しましたね。

そうならないようにヒビを見つけたら修繕をする必要があります。

修繕方法を説明します。

打ちっぱなし外壁、モルタル外壁の修繕は同じです。

ヒビはすぐに修理とはいきません。

深さや幅、長さによって修繕する方法が違います。

そのため、ヒビを修繕する前に、幅、深さ、長さを測定する必要があります。

ヒビの幅を測定する

ヒビの測定は試験でも定番の問題です。

1、クラックスケール

定規型の測定道具です。

2、クラック針ゲージペン(デップスゲージ)

ヒビに針を刺し、幅を測定します。この2つがヒビの幅を図る代表的な道具です。

デップスゲージ、デブスゲージとも言います。

君、笑わない。

「でぶすげー」はありません。

実はノギスも一種のデップスゲージに分類されます。

注意する点はこれらの道具はヒビの深さを測ることができないことです。

ヒビの深さを測るには音を使う測定器を使う必要があることを覚えてください。

ヒビの深さを測る

最も汎用的な測定機は超音波法を利用しています。

原理等は知る必要はありませんが、ヒビの深さは超音波と覚えてください。

ただし、ヒビの奥に異物があったり破片があると正確な測定が出来にくい欠点もありますが、50mm程度の深さを測定することができます。

これ以外にも衝撃弾性波法があります。

これはコンクリートに衝撃を与え、密度の違いによる振動の伝わり方を測定します。

これまで試験に深さの測定を問う出題はありませんが、覚えておくと良いでしょう。

ヒビの長さを測る

長さはメジャーで測定します。

長さも大切ですが、ヒビが走る方向が重要です。

一般的には現場の写真を撮影します。

ヒビが発生した原因を知るために重要な証拠になります。

調査結果から修繕方法を決める

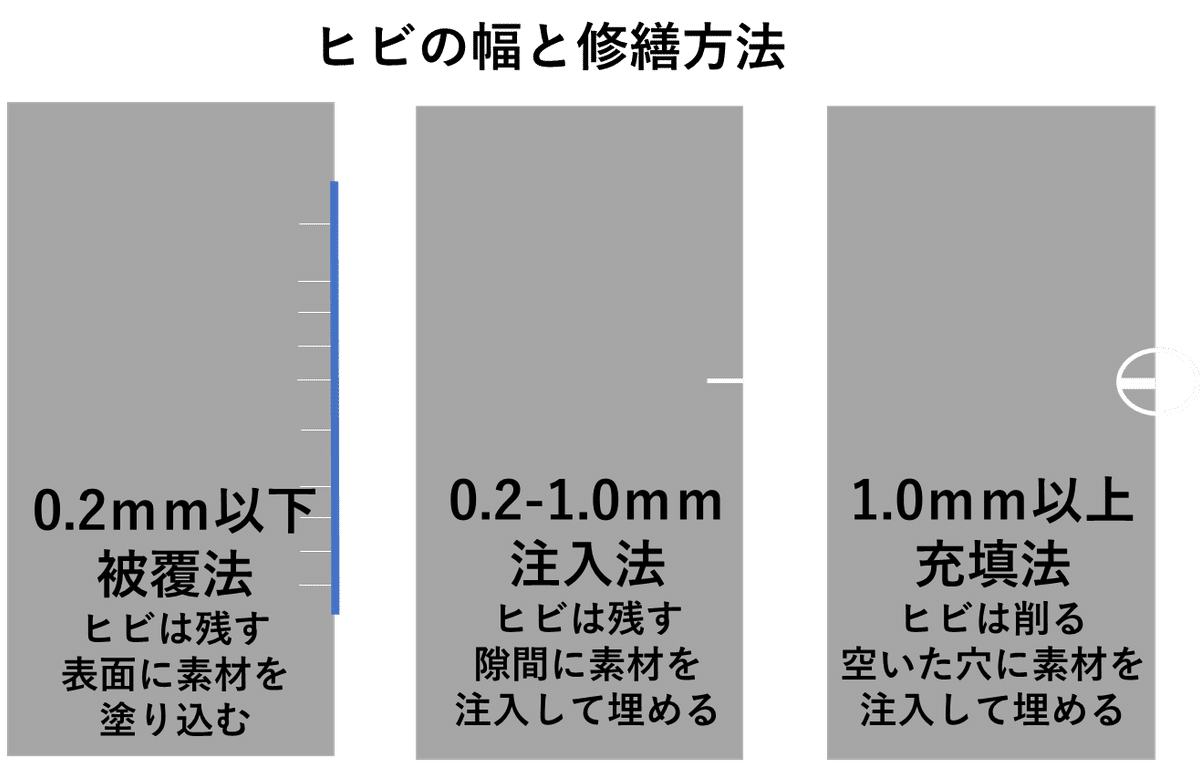

現場でヒビの状態を確認しますが、ヒビの修繕にはヒビの幅によって大きく3つに分けることができます。

1、0.2mm以下のヒビ・・・被覆工法

2、0.2~1.0mm以下のヒビ・・・注入工法

3、1mm以上のヒビ・・・充填工法

えっ、注入と充填て何が違うの?

大きな違いがあります。

それぞれの方法のイメージです。

違いがわかりますか。

0.2mm以下はヒビは残し表面をコーティング剤で覆います。

0.2~1.0mm以下はヒビは残し隙間にポリマー等を充填します。

1.0mm以上はヒビを斫(はつ)ります。

斫るとは破砕することです。

ヒビがある部分を除去した後にコンクリート同一材料で修復します。

このようにヒビは幅によって修繕方法が異なります。

この違いを知れば、ヒビの修復を問う問題には対応できます。

では、次回は実際のヒビの修繕作業を確認しましょう。