30人の壁を乗り越えるための会議体設計

こんにちは。

Contrea株式会社で経営企画室シニアディレクターをしています。

鈴木菜都美といいます。

最近は納豆巻きを毎日食べています。

朝起きてすぐ納豆巻きのこと考えてます。

だいすき納豆巻き。

納豆巻きの後にする話じゃないんですけど、

スタートアップやベンチャーなどにおいて組織規模の拡大時に直面する課題を、「●人の壁」という言い方をよく耳にしますよね。

そんなContreaもありがたいことに社員数が30人目前まできました。

そこで、Contreaが会議体設計でこれまでチャレンジしてきたこと、意思決定を速めるために考えてきたことをせきららに書き記したいと思います。

Contreaがチャレンジしてきたこと

私はContreaに入社した際、Contreaの社員人数は10名だったため、個から集団への切り替えが必要なタイミングであり、会議体の見直しを図っていました。

マネージャー・チームの階層を明確化し、意思決定の場を粒度を分類する形で分散させました。

その上で、Contreaは探索を重視しているため提案し合うボトムアップ形式を取り入れています。

また、会議の質向上のために上記に併せて、下記の対応を取っていました。

各会議体のアジェンダの再設定

参加者の再設定

いらない会議体の廃止

そして次の30名~50名の間では集団から組織へ、会議体の見直しがまた必要になってくるタイミングだと思っています。

例えば、下記の様な事象がアラートだと感じています。

意思決定のスピードが落ちてきた

時間が後ろに伸びやすい

同会議の中で議題の粒度が揃っていない

人数の多いMTGで同じ人ばかりが話している

こういった事象が起き始めたら、組織の階層の細分化や意思決定の権限移譲の対応が必要です。

ただ、権限移譲だけでは課題の大小が縦に整列するだけなので、経営チームにとっては足元の課題がおざなりになりやすくなると思っています。

また、Contreaではグレードを上げていく中で、マネージャー職とプロフェッショナル職のキャリア選択式を取っているため、必ずしもチーム階層単位での意思決定が適切というわけではないということになります。

*マネージャー職:チームを率いて成果を出す

*プロフェッショナル職:個人の高い専門性によって全社を牽引する

プロジェクトリーダーとマネジメントリーダーで別軸の意思決定を持つというやり方が現状は適切かなと感じていますが、、、

そもそも全員が適切に会議を設計・実行し、意思決定の質・スピードを上げていければ厳しくルールを統一しなくてもいいですよね。

ただ、

会議のノウハウって、教わる・教える機会ってあまりないですよね…?

スタートアップ・ベンチャー企業においては”見て覚える!”、”フィードバックで知る!”がほとんどなんじゃないでしょうか。

そこで新しく入社される方が未経験でも即戦力になれるように、「会議設計・実行の手引き」を作成しました。

基礎 ①会議はコストである

まず最初に、「会議はコストである」ことを認識しましょう。

会議に参加する人数が増えれば増えるほど、参加者分の人件費が発生します。

出席者の時給=月給*福利厚生費/営業日/稼働時間

経営1名:80万*1.3/20営/8時間=6,500円

マネージャー1名:50万*1.3/20営/8時間=4062.5円

メンバー:30万*1.3/20営/8時間=2437.5円

➡ この意思決定に13,000円の価値があるのか?

もちろん出席する人の給与を知らないのが当たり前ですし、毎回実際に試算して判断する必要はないです!

ただ、ざっくりとした金額感でもそこまで外れないですし、上記みたいに3名会議体で13,000円かかっている!と数字で認識するとちょっと冷静になりますよね。

無駄なコストを発生させないような行動の選択をしましょう。

例えば、

会議の目的を確認して自身・又は他者が参加する必要があるのか見極める

時間内に終わらせる

結論が出ない会議はネクストの行動をきって打ち切る

基本の心構えとして捉えておくとよいと思います。

基礎 ②会議の目的を理解しよう。

会議にもコストがかかってるんですね。じゃあそもそも会議ってなんで行われると思いますか。

課題を効率的に解決するための手段として存在していると思います。

では手段としての会議はどのように設計するべきでしょうか。

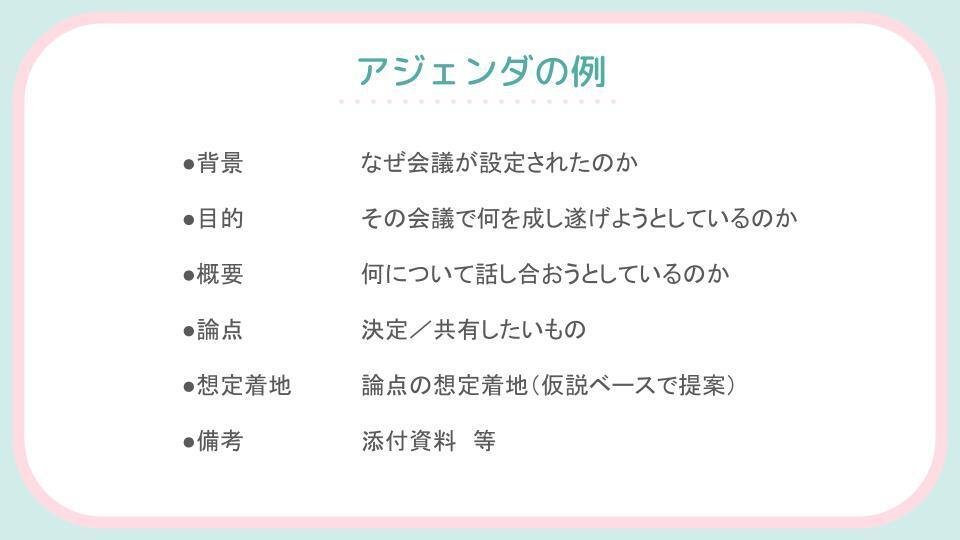

会議の背景・目的・内容・ゴールを設定することが大事な訳なのですが、言い換えるとこんな感じです。

背景とは:なぜ会議が設定されたのか

目的とは:その会議で何を解決しようとしているのか

内容とは:課題解決のために会議で話し合う事項

ゴールとは:会議の終了時に達成されるべき具体的な成果や目標

陥りがちなのが会議する内容だけ決まっていて、この会議によって何が解決されるのか?という会議の目的が設定されていないことがあります。

目的が定まっていないと方向性が論点がズレたり間違ったアウトプットへつながりかねません。

また、色々な形式の会議が存在しますが、あくまでそれは効率のいいやり方の話なので前段に目的があることを理解しましょう。

基礎 ③ファシリを極めよう。

前段の話であなたは会議の目的を理解して、ゴールに向かって議論を進められるようになりましたね。

ここまでできればあなたは会議マスターです。

とはいかないのは、、、会議は自分1人では行われないからですね。

そこでファシリテーションの役割が発生するわけです。

まず、基礎②で定められた背景・目的・内容・ゴールを全員に明確にして、参加者全員が共通のゴールを追える手引きをする役割があります。

途中参加する人もいれば、耳でのインプットが苦手な方もいるので、アジェンダの共有はとても大事です。

そしてこのアジェンダ通りに円滑に進められるようにファシリはタイムマネジメントを行うわけです。

重要なのはタイムマネジメントだけではなく、下記のようなポイントを押さえて、意思決定が円滑に進むようなアシストが必要です。

議論の整理とフォーカス

議論が逸れないようにし、重要なトピックに集中させる。

意思決定の効率化

全員が合意に達するように、合意していないメンバーの意見を仰ぎ意思決定をサポートする。

集団思考の防止

集団での偏った考え方や意見の同調を防ぐために、異なる意見を引き出し、多様な視点を取り入れる。

中立的な進行

グループ内の対立や意見の偏りを調整し、公平な進行を確保する。

成果の認識を共通にする

議論や合意事項、次のステップを明確に記録する。

とは言っても、具体的なイメージ沸かないですよね。

ちょっと参考になるようなパターンをいくつか置いておきます。

議論は交わされているが、結論に言及する人がいない!

どうしたらいいですか?ではなくどちらがいいかで確認しよう!

例:A案のリスクアセスメントを四半期ごとに実施する方法か、B案のモニタリングシステムを導入する方法か、どちらが我々のプロジェクトに最適と考えますか?それぞれの方法の実効性とコストについて整理してみましょう!

想定以上に論点が多くて時間内に終わりそうにない!

ゴールを手前にずらしてネクストを切って整理しよう!

例:今回○○の課題解決まで決めきろうと話していましたが、想定以上に論点が多かったので、本会議内では論点の整理に絞って、次回以降、各論点に対しての改善案を持ち込みましょう。

Aさんが発言した内容がわかりづらく急に議論が発展しなくなった!

全員が理解できるようにAさんの発言を言い換えよう!

例:Aさんは◯と言っているのはつまり△ということですよね?

議論が熱くなった後に急に無言の時間が流れた!

思考中なのか、それとも異論がないのか、着地の確認をしよう。

例:整理すると、○○に関しては決定ということで大丈夫ですか?

実行者より意見者のパワーバランスが大きく、無理な意思決定がされていると感じる!

実行者としての課題点はないか確認してみよう!

例:実際に実行されるのはAさんだと思いますが、○○が決定した場合、実行する上でのリスクや課題点は何がありそうですか?もしくは、所感としてできそうというイメージは沸きますか?

また、会議の質は内容の質以外にも前後の対応によって左右されます。

ファシリは基本的に会議を設定した人が責任もって行う方がいいと思っているので、これらの役割も同時に行えれば会議の質が担保されます。

前工程

アジェンダの作成

会議の設定(スケジュール抑え)

当工程

会議の進行

議事録の作成

後工程

todoの共有

todoのモニタリング

基礎 ④議事録で発言の質が変わる

そもそも会議自体がとても苦手!という方もいますよね。

特に情報を咀嚼するのに精一杯で発言まで至らないというケースが多いと思います。

会議の内容の難易度が関わってきますが、役割を補えるやり方があります。

議事録を積極的に取ってみましょう!

出てきた単語を後で調べられるように、、、というのもありますが、第一に情報の取捨選択スキルが上がります。その次に会話の穴を見つけることができます。

ステップ1:FMTを事前に用意しておこう!

会議名 :スケジュール名

日時 :YYYY年MM月DD日 HH:MM - HH:MM

場所 :会議室や場所の名称

出席者 :氏名

背景 :なぜ会議が設定されたのか

目的 :その会議で何を成し遂げようとしているのか

内容 :論点・何について話し合おうとしているのか

ゴール :会議の終了時に達成されるべき具体的な成果や目標

議事 :会議中の会話の内容

決定事項 :会議中に決定した事項

未決定事項:会議中に決定しきれなかった事項

todo :会議中の決定したタスクベースでやるべきこと、対応者もセットでまず、基礎②~③でやってきたことのおさらいです。

事前にわかる範囲で上記の議事録を埋めてみましょう。

背景~ゴールまでが埋まらなかった場合、なんとなく会議が発足している可能性があるので、開始時に設定者に確認してみましょう。

あなたがわかることが大事だし、他の人もわかっていない可能性大ありです。

ステップ2:項目の粒度で文章を箇条書きに分けよう!

さて、重要な議事の書き方です。

基本的には、

大項目:論点

中項目:意見、大項目に紐づく小論点

小項目:補足

という書き方がわかりやすいと思います。

イメージしづらいと思うのでかきとめました。

※めちゃくちゃ架空の議事録です。

会議名:

マネージャー育成戦略会議

日時:

2023年10月20日 14:00 - 16:30

場所:

オンライン

出席者:

Aさん

Bさん

Cさん

背景:

メンバーの目標管理が適切に行われていない

また、既存のマネージャーへの負担増加が問題で、高頻度な残業の原因となっている

目的:

マネージャー職の増加によりメンバー育成及びマネジメント業務を強化したい

内容:

マネージャー職増加のための施策を洗い出したい

ゴール:

内部昇進を強化するか、外部採用を強化するか

議論して方向性を定めたい

議事:

・ そもそも内部昇進できていない原因

ー Aさん:昇進プロセスの透明性が欠けている

… Bさん:評価体制は整っている

… Aさん:どういう状態になったら昇進されるのか?基準や候補方法・時期が明確になっていない

ー Bさん:適切な研修プログラムの不足が原因

ー Bさん:業務負荷による候補者のスキル不足やモチベーションの低下も大きい

ー Bさん:育成プログラムが整っていないので、社内研修を取り入れるべき

・ 実際に昇格意欲のあるメンバーは存在するのか

ー Cさん:存在する、2名ほどXXさんYYさん

・ 内部昇進の妥当性

ー Bさん:現在のリーダークラスは現場の理解が深いが、マネジメントスキルとしては欠けている

… Cさん:そもそも教わる機会がない

ー 育成プログラムを社内で担保することできるのか?

… Aさん:研修として用意することはスキル・キャパ的に人事領域では難しい

… Cさん:形式的になってしまいそう

… Bさん:とはいえ、リーダーシップスキル、プロジェクト管理、コミュニケーションスキルが担保されていれば現状問題ない

… Aさん:であれば外部研修の方向で進められるのでは

ー 外部研修はどういうサービスがあるか

… Cさん:調べてみるが、ある程度うちのvalueに紐づいた内容で進めてもらえるところがいい。

・ 外部採用の妥当性

ー Cさん:適応に時間がかかる

ー 現場に慣れるまでどれくらいかかりそうか?

… Cさん:最速でも3ヶ月

ー 採用コストいくらくらいかかりそうなのか?

… Aさん:現在の相場を調べてみる

・ 整理

ー 内部育成を行いながら外部採用を並行するのが理想

… Aさん:意欲のあるメンバーがいるのであれば、育成プログラムを強化して道を作るべき

ただ、業務負担が起きているのも事実なので外部採用も同時に進めたい

… Bさん:外部採用は予算・採用計画と比較して検討していきたい

・ 決定事項

ー 候補者昇進に対するスキル研修を取り入れる

ー 外部採用の相場を調べて検討を視野に入れる

・ 未決定事項

ー スキル研修のサービス選定

ー 外部採用の可否

・ todo

ー 外部研修のサービス事例を調べる:Cさん

ー 同業界のマネージャー給与の相場を調べる:Aさんステップ3:発散と収束で議事録を分けよう!

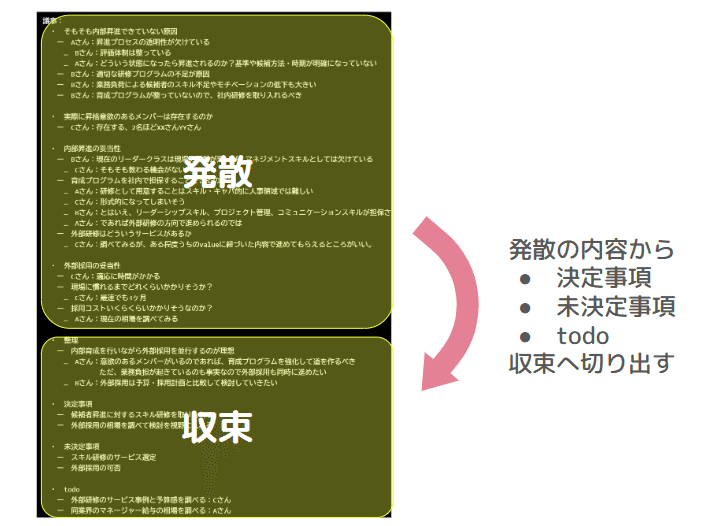

さっきの議事録例、どんな手順で書いていくと思いますか?

基本的には、意思決定やゴールのある会議では、決定事項に向かって進んでいきます。

その会議内において、情報が「発散」する時間と「収束」する時間が存在します。

「発散」:時系列ごとに議事を書き留めていく

「収束」:「発散」の内容から決まったことをまとめる

発散は時系列事に会話を項目化して整理して書き留めます。

その上で、決定事項等があり次第、収束に書き留めていきます。

そしてさっきの議事録、結構会話の穴があるのはわかりますか?

例えば、、、

Aさんの昇進プロセスの透明性について対応策が決められていない

外部研修に関しては予算に対する指摘がない

などなど、発散から収束へまとめている段階で、「あれ?○○について議論されていないな?」と気が付くことがあります。

会話や意見を通すことに夢中になっていると見落としがちになる内容も議事録作成者だけの特権として発見できたりしますね。

【番外編】とはいえウェットな会議体も重要!

前述まで、コストを意識しましょう!ネクストを切ろう!とドライに書きましたが、目的に応じてはその限りではないと思っています。

成長存続のために、”考えること”が目的になる会議体も存在します。

弊社の事例を紹介します。

事例① それMedi(それぞれが考えるMediOS)

※MediOSとは、Contreaが開発運営するサービスを指します。

こちらは、弊社が開発・運営するMediOSというサービスの未来に期待することを考える会です。

この会議体の目的はあくまでも”考えること”であり、ゴールは設定しません。

目標数字だけのコミュニケーションが続くと、誰しも何のために仕事をしているのか立ち止まることがありますよね。

目的はあくまでもMissionであり、目標は通過点に過ぎません。

弊社では医療の課題解決を目的に入社している社員が多く存在します。

全員で達したい世界観を形成していくことで、目先の目標に捉われない機会を作っています。

簡単に言うとワクワクするって大事ですよね、ということです。

たまに意味もなく使います。

私達のオフィスは500㎞あるといっても過言ではない。

事例② valueを考え直すワーク会

こちらは、valueが出来た背景や定着のための行動・仕組みづくりを考える会です。Contreaでは早期の段階でvalue文化形成が整っていました。

ただ、頭では理解していても、valueを意識した行動の定着って難しいですよね。

そこで、valueを達成したら何が起こるのか、目線統一を目的とした”考え直す”会が設定されました。司会進行はインターン生が取り仕切り、社員のみがワークしてみました。

これらの会議はその時々によって必要性が変動します。その他の会議もそうですが、定例開催にしてしまうと、成立させることが目的にすげ変わってしまうことがあるので、定例では行わず、必要があるタイミングで設定するということもとても大事です。

💡弊社のvalueが気になった方はこちら!

💡弊社の評価体制が気になった方はこちら!

一緒に30人の壁、乗り越えてくれる仲間を探してます。

少しでも気になったら弊社のWantedly覗いてみてください💘