2023 OMC振り返り

こんばんは。

本記事では2023年のOMCをbzuL視点で振り返りたいと思います。

OMCの各回は参加記があるので、そちらを参照していただければ、細かい感想などが書いてあります。ここではそれ以外の観点で書きます。

初参加(8/15)

前々からオンラインで開催している数学のコンテストとして存在を軽く認知していたOMCですが、自分とは関係ないものと思い参加は敬遠していました。

一方で今年の夏に

・何らかの形で頭を使いたい

・パズルを解くときのような楽しさを得たい

・過去触ったことのあるコンテンツは避けたい(新鮮さが欲しい)

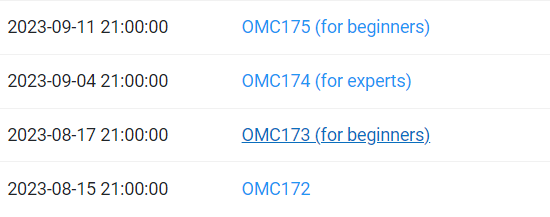

という欲求が出てきて、いろいろと選択肢がある中でOMCの存在を思い出して、とりあえず参加してみることにしました。それが 8/15に開催されたOMC172でした。

本来は 172でフル参加する予定でしたが、日付の勘違いをしており、開始30分後の参加となった上に、B問題で計算に大きくてこずり、D問題の幾何で全く進捗を得られなかったことで、98位というスタートになりました。参加時刻が遅れたことでレートもつけられなかったのですが、これが後のレート上昇を大きく遅らせることになるとはこの時は思ってなかったです。

今思うと、様々な悪条件が重なり過去一の悪い成績ではあったのですが、初参加だったこともあって、当時は自分の位置はこれぐらいだなと納得していました。

レート付与回初参加(8/17)

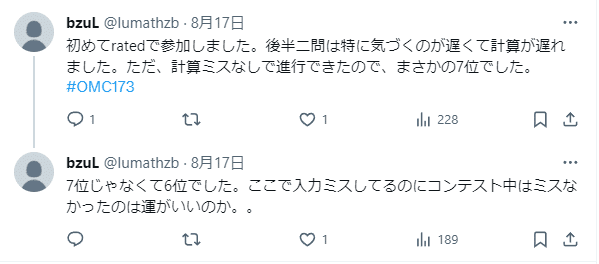

OMC172での遅刻を反省して、続くbeginnersの173はしっかり10分ほど前から準備して待機。

問題の相性の良さや誤答の無さが影響して、初のratedで6位という超好成績を得られました。

一応当時からXのアカウントは存在していました

この感想投稿でタグをつけたのが幸いして、すでに10人くらいの方と相互フォローになっていました。いろいろ質問に答えていただけたのがOMCの継続に繋がりました。ありがたい限りです。

嬉しかった記憶があります。

練習期間(~9/11)

OMC173以降はなんと次のコンテストまで20日ほど空き、ratedという観点では約一か月空いてしまうことになりました。当時はそういう間隔の開催なのかなと思っていましたが、実際には夏休みであったりとかそのほかのイベントと被っているとかメインターゲットの参加者が減ってしまったり運営陣がJMOss、浜松コンなどで忙しいという所があっての采配でしょう。

この期間、ひたすら過去問埋めを実施しました。

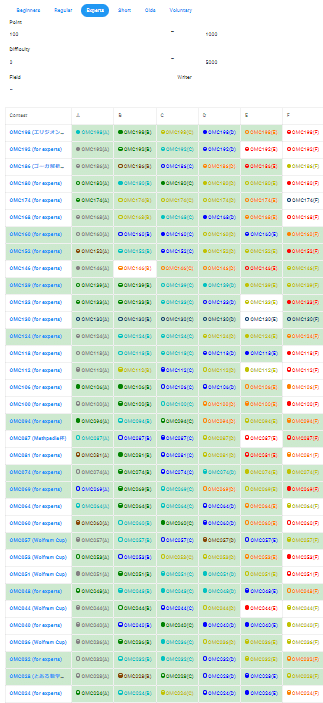

だいたい10月頭あたりにexpertとregular全部触れた記憶があります。

この間にOMC特有ともいえる技術や、傾向、短答問題との向き合い方などを吸収していきました。やっている間に気づきましたが、頭を使いたいと言っていた割に、ごり押し解法や計算での解法が多く、結局頭が固いです。こういった過去問演習からも普段の戦略構築につながったかなと思います。

また、これらの演習のほとんどは名前が茶色の状態で遂行していたので、茶色の名前への愛着が生まれました。

レート1200まで(~9/19)

9月のOMC177にてレート1200を達成しました。

成績全体を振り返ってみてもわかりますが、OMC176,177は誤読や戦略的な失敗もあり、パフォーマンスとしては一定の成果は出ているものの、62位、75位とあまり良くない結果でした。ただ、この頃はまだratedが4回だったので、この2回が失敗というよりも、他の2回がうまくいきすぎていたんだなと自分の中で解釈していました。後々を考えるとこの頃の失敗はのちのメンタルの作り方であったり、易しめのコンテストでの動き方、詰まったときの対処みたいなものをざっくりと学べた気がします。

チーム戦への参加

このころからモチベーション向上や緊張感づくりの一環としてチーム戦に参加していました。チーム戦に参加していると、レートをつけることができない回でも緊張感を生むことができますし、FAが意味を持ったり、一人でやっているとダラダラしたり言い訳しがちな部分をなくすことができます。

また、交流を広げるという観点でもとても良いと思います。初心者であっても参加できるシステムになっており、失敗しても他の人がカバーしてくれたり、成績算出としては除外してもらえたりするところもあるので、個人的にはかなりおすすめです。

レートが400の頃からpomodorさんに注目していただけて、相当嬉しかった記憶があります。そんな感じで、初心者にとても優しく理性的なコミュニティだったのがOMCを継続する大きな理由になりました。

レート1600まで(~10/3)

水色になってからregular回とexpert回で2位,6位と良い成績を出せたおかげで、一気に1600(どころか1800)までレートを上げることができました。

実は作問可能になるラインというのが1400にあったりと割と重要な達成情報だったりしたので、このころが一番レートを上げたいというモチベーションがあったかもしれません。

改めて見てみると最初からbeginnerに参加してしまっていたり(パフォーマンス上限が1600なので少し損)期間が空く前に参加していたり、expert回でレート付けられなかったり(172で参加していれば174でレートをつけられた)176,177で失敗していたりと、効率の面でいうと結構遠回りしていますが、何とか1600以上に到達できました。

前の画像と見比べればわかる通り、全体順位が673→133と大きく向上しているので、この辺のレート帯に多く人がいるんだなという感じがします。

有志コンテスト

9/23には有志コンテストの矢上杯が開催されました。

普段のコンテストと違って、制限時間長めで難易度高めの問題をたくさんじっくり解けるというような代物。これも実力向上に大きくつながったと思います。問題数や問題の難易度的にもこういう有志コンテストは今後も積極的に参加して大事に解いていきたいと思いますね。

不正疑惑

ポジティブな話のみでなく、ネガティブ要素を含むものも書いておきます。自分がぽっと出だったからか、X上で不正を疑われたりしました。

これはある意味実力があると思われてのことなので、光栄なことなのかもしれません。ただ、OMCの性質上、この辺の判別ってすごく難しいので、ただただ解くだけじゃなくて、界隈に何らかの形で貢献したいな、と思い始めるきっかけになった出来事でした。

この辺りで作問だったり参加記という形での行動メモだったりを残すことに少し軸を移し始めました。

レート2000まで(~10/31)

1600以上になってから、regular回(178,179)二回でまずまずの成績、expert回(180)で上振れの成績を取ることができて、大きな壁になると思っていたレート2000を達成することができました。特にperformance 2800以上を初めて取っての達成となったのもあり、2023の成果としては一番うれしかったと思います。

レートが2000以上になるとユーザー解説が付与できるようになるので、ここが個人的には一番うれしかったです。

自分のメンタル的にも、直前二回分のregular回で上限パフォーマンスを出せなかったあたりからも黄色まで停滞するだろうと予測していたら、一気に壁を超えるような成績を出せたので、凄くテンションが上がった記憶があります。

一方で、このexpert回はちょっとしたミスで唯一の全完取得を逃しており、ある意味で一番1位に近い回だったなと個人的に思っています。2位の回よりもこういう回の方が悔やまれますね。

レート2000は始めた当初は雲の上の存在と思っていたため、到達できたのはかなり嬉しかったです。

作問着手期間

レート2000以上になるという大きな目標を達成したので、レート的な目標はいったん置いておいて、先ほど少し書いた「貢献」というのを念頭に置いた動きを意識し始めました。その一つが作問です。作問可能レートになったあたりからいろいろ手を動かしてみたりしていましたが、10月あたりから結構本格的に作問に取り組み始めました。現在審査中の問題が大量にあるため、審査を生き残ればそのうち私の問題がOMCに出題されると思います。

貢献的な意味合いで作問をとらえていましたが、やってみるとややメタ的な観点での問題の攻略法みたいなものも見えてきて、実力を向上させるのにも間接的にはつながっているなと思います。

まだOMCでは私の問題は1問も出ていませんが、ポロロッカでは3問投げています。

初の一位取得

公式のOMCの大会ではないですが、NF杯という有志コンテストで運よく一位を取ることができました。これも自信にはなったと思います。

NF杯はそれ以上に問題が面白かったですね。

レート2200まで(~12/27)

一番直近の話になります。

OMCでは2023年に新しくレート2400を超えた人が結局現れなかったようで、2400には明確に、大きな壁が存在しています。黄色以上の人がレートを上げる機会があまりなかったり、人口がそこまでいなかったりするのも影響すると思いますが、同じ色分けとレートのシステムを使っているAtcoderとはデータを見ただけでもかなり事情が違うなと感じます。各コンテストでは既存の2400以上の方たちが基本的に上位につけて、2400未満の人たちは絶妙に上位の顔ぶれが入れ替わる(≒安定させるのが難しい)ということと思います。あと、そもそも2400近辺のアクティブ勢が少ないなというのも感じます。

そんな理由もあって、レート2400以上(オレンジ色)を達成するのは長い目で見ることにして、そのうちできればいいかなという所ですが、中腹に相当する2200を突破できたので、そこは記録しておきます。

2023年まとめ

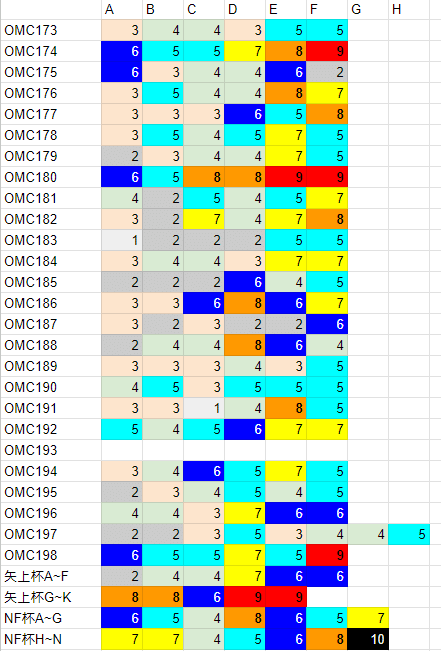

成績データ

レート:0→2298

順位

2位が多すぎますね~ 来年は1位を取ってみたいです。

問題のアレコレコーナー

bzuL高評価問題(参加記の個人的評価まとめ)

参加記の評価はおそらくブレブレ(とくに作問開始前後で基準が違いそう)ですが、以下の通りです。

反省問題

コンテスト中に解けなかったり、よくない解法だったり、時間を溶かしたりと、反省点があった問題を列挙しておきます(完全に自分用)

解けなかったものよりは、時間の浪費やもっと何とかなっただろ、という観点のものが多いです。

173E,174B,176E,177D,179E

181D,181F,182F,183E,184F185F,186F,187E,188D,189B

190E,192E,194C,197H,198B

全体として、

・答えるものは正しいか

- a/bに対してa+bが本当に答える内容か(a*bのケースもある)

-「(a,b)の組に対してa+bを答える」系の問題でa<=bなどの条件がないか

- a+bとしてありうるもの のようなケースで重複して数えていないか

・誤読をしていないか

幾何の条件は特に注意

・複雑に考えすぎていないか

これは思考の面の問題なので汎化した表現が浮かばないですが、注意

といったところがありますね。あとは図をきれいに書く、図を書く順序を気にする、検算しやすくメモを取る、電卓の使い方を工夫する、二通りで計算するなどなど。

来年の目標

・交流拡大

「交流」を定義しろという話ではありますが、知り合いを増やしたいですね。

・レート2400↑

壁はありますが、何とか超えてみたいです。

・参加記の評価基準で7以上の問題を3問作る

ただただ作問するだけでなく、質も持っておきたいです。

・作問/参加記の継続

継続は力なり、ですね。

・コンテストへの出題(writer)

審査済のものは存在しているので、そのうち実現するかもしれません。

・公式のコンテストで1位取得

うまくいけば取れそうな気もしますが、果たしてできるのか。。

・チーム戦Captain

お世話になったので、人を集める側を務めたい思います。