3DCGでキャラの顔を作るときに気に掛けていること

こんにちは。キャラモデラー兼、稀に2Dデザインもしています。

デザイナーのスナガです。

今回は3DCGでキャラの顔を作るときに個人的に気にしていること、気を付けていることを書かせて頂きます。内容としてはこれからモデラーを目指していく方向けのものかなと思います。

少し長めの記事で恐縮ですが、お付き合い頂けますと嬉しいです。

最初に大事なことを。

この記事でお話しすることは、あくまでも個人的に理想としていることなので、業界全体に通じる常識ではないことはご了承くださいませ。

自分の感性や経験上で「これがいい」と思ったたことに過ぎませんので、「ああ、この人はこういう作り方をしているんだな」というくらいの感覚で読んでいただければ幸いです。

結論までが長いので「いいからどうしてるのか言ってくれ!」という場合は、目次から 5.ではどう作るのが良いのか まで飛んでしまって問題ありません。それではよろしくお願いいたします。

1. 前置き

今回お話しするのは、アニメ調、コミックイラスト調などです。

いわゆる「二次元」的なキャラクターデザインのキャラを3Dモデルで作る時に気を付けていることです。

キャラモデル全体を通しても「顔」の部分は おそらく、多くのモデラ―さんが最も力を入れて作っているだろうと思います。

顔一つでキャラモデル全体の評価にも関わる(と個人的には思っている)ので、なるべく良き感じに作ってあげたいですよね。

今回、記事に出せるキャラモデルのサンプルにちょうどいいものがありませんでしたので、以前私がキャラクターデザインをしたマリィことマリエルさんにお越し頂きました。

こちらは弊社からリリースしている「Abyss Memory -飛べない天使と魔法の線-」の登場キャラクターとなっております。

ゲーム本編ではSDキャラデザのみでしたので、リアル頭身で見ると自分から見てもなんだか新鮮ですね。元々は衣装参考の補足としてデザイン画に添えて描いていたもので、公開するのはおそらく初めてになるかなと思います。

関係者各所から許可を頂き、公開しております。

アビスメモリーはPC用、ニンテンドーSwitch用のタイトルとして、それぞれSteam、ニンテンドーオンラインストアにて、税込500円で好評発売中です。何卒よろしくお願いいたします。

やろう!アビメモ!

2. そもそも…

キャラモデルのほうにお話を戻します。

実際にキャラモデルを作ったことがある方は実感すると思いますが、私たちが普段見ているアニメや漫画で描かれる顔は、

「二次元における嘘」が多用されています。

ですので、そもそも立体物としては形状が破綻したものが描かれていることになります。これを立体物として作り起こすわけなので、キャラモデル製作ってなかなか難しいことをしているんですよねえ。

この破綻というものは「二次元のキャラ」だからこそ魅力となっている部分です。適切な単語を使うと「デフォルメ」という表現方法がそれです。

「デフォルメ」という「強調」「誇張」「省略」「抽象」などの技法で生み出した表現力によって成り立っているものです。

破綻してはいるものの、その表現が洗練されたものであるがゆえに魅力的に見えているわけですね。

その「デフォルメ」を可能な限り維持した状態で立体化するということは、「デフォルメ」を極めて現実的な形にしていかなければならないということになります。

3. モデリングしてみよう

3Dで作り起こす際、三面図や設定画などの具体的なデザイン画があれば、これから作り起こしていく3Dモデルのイメージが、ぐっと向上します。

絵を描くときもモデリングをするときも、大切なのは明確なイメージを確立させること です。

顔面をモデリングしていくにあたって、正面の1方向だけ、または正面+側面の2方向。この2パターンの形状を成り立たせていくことは出来ますよね。

三面図の上からなぞるようにして形状を整えていけば、まず確実にデザイン画と同じ顔は作れます。

しかし、デザイン画どおりに正面、側面を作ったあと、斜めのアングルからモデルを見てみましょう。

「な~~~~んかイメージと違う……。というか全然違う!」

といったことがあるかもしれませんね。デザイン画をなぞるように作ると、そうなることが多いのは必然です。

そうです。デザイン画と同じ顔を作っただけに過ぎないのです。

もちろん、デザイン画とほぼ完全に同じ見た目のモデルを作り上げることは大事なことです。が、3Dモデルとして美しいものを成立させる上では、決してそれだけでは良くないです。

これから斜めからの顔の見た目を調整していくにあたっては、顔がある程度立体的に作り起こされていた方がイメージしやすいですよね。

まずはその布石を用意した形と思ってください。

※ここで余談 斜めからの顔について。

斜めからの顔といってもそれは特定の1方向ではなく、顔面が見える範囲における、正面と側面以外のあらゆる方向のことを指します。

斜めだったらそのすべてが斜めなのです。

そのすべてにおいて説得力のある形状のモデルを作ろうって言うのですから、大変ですよねぇ。

4.なぜイメージと違うのか

二次元上に描かれた横顔こそが、「二次元における嘘」を用いて描かれたものだからです。

そもそも横顔の時点で、立体物として破綻しているのが原因ですね。

この破綻が決して良くないものという意図はありません。むしろ、

二次元だからこそ描ける形状であり、二次元だからこそ魅力的な誇張表現と言えます。(パート2. でお話したことの繰り返しで恐縮ですが……)

実際にモデリングしたように、これを形状として作り起こすことは不可能ではないのですが、それによって作られた顔のモデルが立体物として美しいものになるかどうかは別のお話。

「正面と側面をデザイン画どおりに作って、斜めから見ても完璧な見た目のモデルに仕上げるぞ!」

こう考えていたこともあるかもしれません。しかし、立体を考慮するなら、完璧にデザイン画どおりに作るのは無理なんですよね……。

◆正面と側面の2面をデザイン画と同じに作ることは可能

…ただし斜めからの顔が破綻して見た目が悪くなる可能性が高い

◆ならば斜めからの顔を破綻しないように作る

…ただし正面か側面の顔が、デザイン画とは異なる見た目になる

3方向すべてのアングルを完璧にしようとすると、このようにして超えられない壁に突き当たってしまうのです。これはもう本当にどうしようもありません。

ただし、デザイン画に描かれている横顔が、立体物として完璧なものだった場合は可能です!(それはそう)(そんなことの方が稀ですが)

5. ではどう作るのが良いのか

A.完璧に作るのは無理なので諦めましょう!

手抜きで作れ!ってことではないです!決して!

優先度としては、こうです。

正面=斜め > 横顔

斜めからの顔の見た目は、正面と同じくらい大事なのです。それは何故か?と言いますと……

ゲームでもアニメでも漫画でも

斜めからの顔がめちゃくちゃ頻繁に描かれるから

です!

特にゲームにおいては3Dのキャラモデルで真正面や真横のカットが使用される場面というのはそう多くはなく、斜めの顔が最も頻繁に描かれます。

(もちろん例外もありますが)

ですので、横顔の形状をデザイン画通りには作らず、正面、斜めの見た目を優先して整合性を合わせていくというのがベストです。

大丈夫! 3Dには3Dにとって最適な横顔があります。

だからそこは割り切っちゃいましょう!

個人的に理想とする顔面の形状はこのような形です。個人的に。

お仕事の場合はクライアント様や監修様のご指示があればその通りに作成するのがベターですが、そういった制約が無い、もしくは「こっちの方が絶対いいですよ!」と自信をもって提案できるのであれば、モデラーの腕の見せ所です。頑張りましょう。

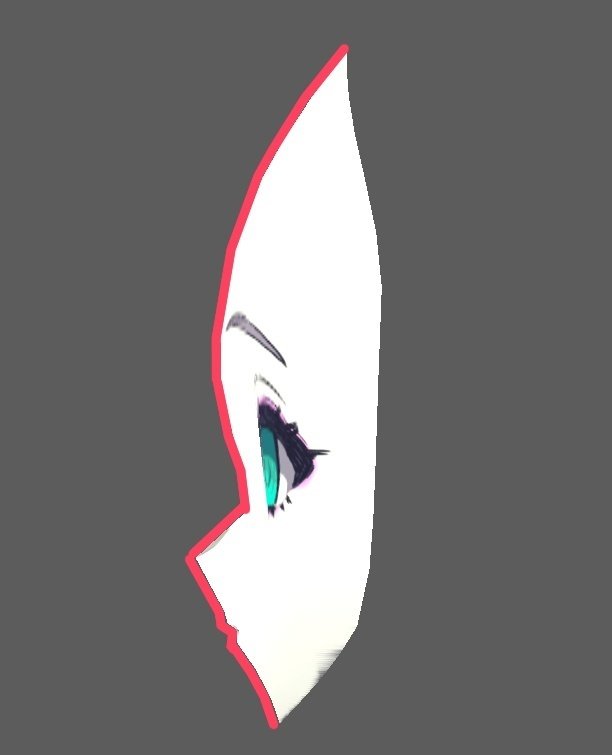

輪郭を構成する面は正面も横顔もデザイン画どおりに作っていますが、目や口などのパーツ形状はデザイン画から大きく変わります。

正面はデザイン画をなぞる形で作り、斜めから見た時の形状に重きを置いています。

6. 具体的にやっていること

必要最低限のポリゴン数で表すと、このような形状で作っています。

さらにパーツ分割。

こうしてみると なんとなくイメージが掴めそうでしょうか。

顔面のほとんどは凹凸のあるパーツで構成されていますが、目元に関しては比較的 平らな面が残されているのがわかると思います。

まとめると

顔面の下部パーツは全体的に湾曲した面になる

目元は平面寄りで、鼻筋、口、頬の部分を盛って横顔の輪郭を作る

上記のように作られています。

横顔の見た目で最も重要視する部分といえばやはり目の形状ですね。

目尻を奥の方へ引っ張ることで、横顔の形状を作り起こしています。

※ローポリモデルに画像を貼り付けたものを別途で用意しました。

上:平面的な顔面の方が二次元感はあるように見えます。

下:目尻を動かした顔面の方が、横顔のときに目がよく見えますね。

キャラクターの顔の印象は "眼力(めぢから)" だけで大きく左右されますので、目がよく見えることはとても大事なことです。

少しまつ毛の部分に影響が出てしまってますが、極力Z軸での編集だけに留めているので、正面のイメージを大きく損なわずに印象を変えられました。

次に目の形状。

横顔における目は三角形の形になっています。これは斜め顔の形状に重きを置いたキャラモデルでも再現が可能で、これをモデルでも取り入れることができれば、より立体物として説得力のあるモデルにすることが可能です。

画像にするとこういったイメージです。

絶対にこうしなきゃいけないわけではないですが、我々人間が持つ横顔のイメージはこれが根深く植え付けられていますので、このように馴染みのある形状に近しいほど違和感は感じなくなります。

目頭側の白目は極力見えないように

瞳の部分が一番手前に配置されるような形状

目尻が先端になる三角形を意識

横顔における目の要点は上記の通り。これらを要項を満たしつつ、前述のように目尻を奥側へ引っ張ってあげるような処理を施せば、素敵なお目目になるかと思います。

そして輪郭。

斜めから見た時の、頬から顎にかけての輪郭の形状もかなり気にして頂きたい重要な部分です。

ここの形状を編集する際、正面から見た時のシルエットを変えないようにする必要があります。

赤の範囲:斜めから見た時の顔の輪郭になる部分

青の範囲:正面から見た時の顔の輪郭になる部分

正面顔の輪郭を構成するのは青の範囲ですので、この部分のX軸を大きく動かしてしまうと、正面からの顔のシルエットが変わってしまうのです。

シルエットを変えないようにする対処法としては後述の通りで、決して難しいことはありません。

X軸の編集ができないなら Z軸(前後)で整えるのです。

実際にそうして形状を整えたのが、このパート6冒頭で掲載した画像のものになります。

また、角度によっては、赤の範囲のほとんどの面が輪郭になり得ます。どの斜めの角度から見られても大丈夫なように、赤の範囲はかなり入念に形状を整えてあげる必要があります。

それから、赤い範囲を編集するときは、Z軸の位置が横顔の輪郭線を超えなければ問題ないので、割と編集の自由度が高いです。

※↑の画像の赤いラインを超えないように形状を整えていきます。

右:真正面

青いラインがちょうど輪郭線になるような描かれ方をしていますね。

中:斜め

奥の顔は、完全に青い面が見えません。代わりに赤いラインが輪郭線になっているのがわかると思います。(見やすいよう橙色を非表示にしてます)

左:斜め(側面寄り)

奥の顔から今度は赤いラインも見えなくなってしまい、橙色のラインが輪郭線になりました。

このように、斜め顔の輪郭線となる面は、かなり広範囲の面が対象です。

この部分をうまく形状調整して、魅力的なフェイスラインを作り上げてほしいです。

7. おわりに

といったところで、今回の記事はここまで。

長々と申し訳ありません。

今回お話したノウハウについては、今まで存じ上げなかった方にはお役に立てたならなによりです。既にご存じの方には是非、まだこの知恵を知り得ない方々に、どんどん言い広めて技術共有していってほしいと思います。

以上、キャラモデルについて個人的に気にしていること、気を付けていることに関する記事をお届けさせて頂きました。

最後におまけで、マリィのファンアートを描きましたので見て頂けると嬉しいです。久しぶりに描きました。

長々とお付き合い頂きありがとうございました。

それではまたの機会に。