伊勢は津で持つ 津市にある天照大神の本地仏

<津の中心であった「津観音」>

三重の県庁所在地である津は、中世の室町時代半ばまで「安濃津」と呼ばれ、天然の良港として有名でした。しかし明応7年(1498年)に起こったマグニチュード8.6とも推定されている巨大地震「明応地震」によって壊滅してしまいます。

その後、慶長13年(1608年)に藤堂和泉守高虎が、伊勢と伊賀の二国の領主となって、安濃津を拠点と定めます。徳川家康の側近であり、城造りの名手とも評された高虎は、新たに津城を建設し、津は城下町として繁栄していきます。

さて、その城下町・津の中心となったのが、今「津観音」と呼ばれている恵日山観音寺です。奈良時代に創建され、聖観音を本尊とする真言宗の古刹です。

高虎は城下町の設計にあたり、津観音周辺に商人や職人を多く居住させて町を作り、伊勢街道も近くを通るように付け替えました。このため「伊勢は津で持つ、津は伊勢で持つ」と伊勢音頭で歌われたように、江戸時代には伊勢国内で最大の都市に成長します。昭和の高度経済成長期のころまで、津観音の周辺は三重県下最大の繁華街として、デパートや映画館、商店街、歓楽街が集積していました。今も本堂や護摩堂、五重塔などがあり、境内は市民の憩いの場になっています。

<津観音寺には天照大神の本地仏があった>

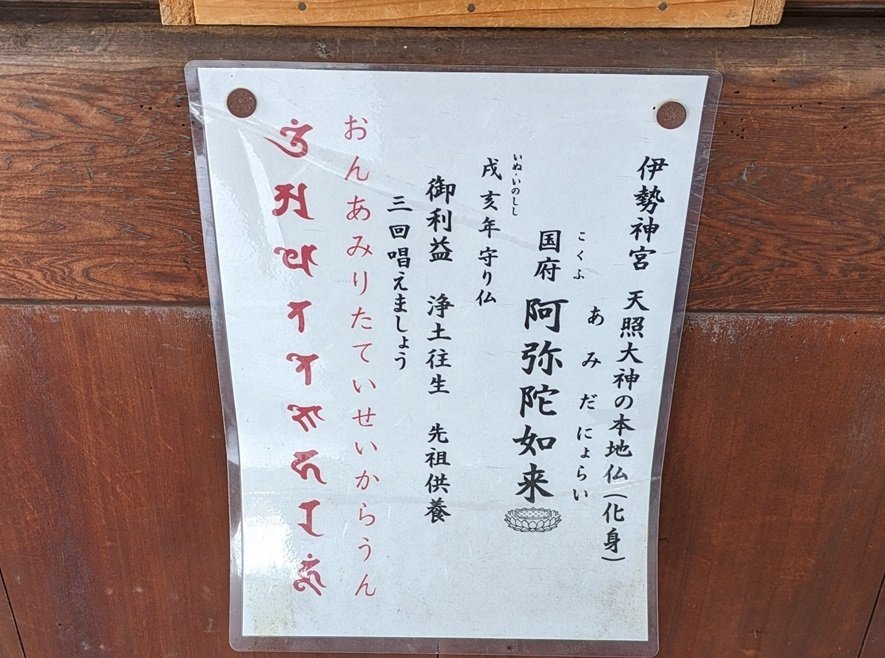

この津観音こと観音寺が伊勢神宮にとって重要なのは、伊勢神宮の祭神である天照大神の本地仏が、観音寺で祀られていたからです。

このことは、江戸時代には人々に広く知られた事実で、いわば常識でした。参宮のために江戸など各地から伊勢街道を下ってきた人々の多くは、途中、観音寺でこの本地仏「国府の阿弥陀(こうのあみだ)」像を詣でていました。これは江戸時代中期に発行されたガイドブック「伊勢参宮名所図会」でも明らかで、まさしく一大観光スポットだったのです。

実際に、今、観音寺を訪れてみても、商店街に残る明治25年に建立された石標には、大きく「すぐ(注:このまっすぐ先、の意味)こうのあみだ」と彫られています。

この前年の明治24年には津まで汽車が開通しています。しかしそのころでさえ、観音寺の本尊である聖観音像以上に、国府の阿弥陀像が高名であったことがわかります。

<そもそも、本地仏とは>

本地仏とは今では聞きなれない言葉ですが、明治維新まで神仏習合の宗教観を持っていた日本人なら、だれでも知っていることでした。天照大神を始めとした日本の尊い神々は、実は遥か遠くにおわす如来や菩薩などの仏様が、日本人を救うために姿を変えたものである(本地垂迹説)。したがって、神々にはそれぞれ本当の姿があり、天照大神の真実の姿は阿弥陀如来である。とする考え方で、この場合、本地仏は阿弥陀如来ということになります。このため、国府の阿弥陀如来像をお参りすることは、伊勢神宮をお参りすることと同じ効験があると信じられていたのです。

もっとも、本地仏が何かについては仏教の宗派によって解釈が異なっており、天照大神も宗派によって十一面観音であるとか、薬師如来とか、大日如来などとさまざまに解釈されています。ここ津観音では阿弥陀如来と解釈しているということです。

<国府の阿弥陀とは>

津観音(観音寺)のパンフレットによると、国府の阿弥陀像はもともとは伊勢国の府庁が置かれていた現在の鈴鹿市国府地区にあった大平山無量寿寺の本尊でした。その後、無量寿寺は戦乱で荒廃してしまったため、津の観音寺に移されたようです。

この移転の経緯については、奈良・西大寺の僧であった覚乗(かくじょう)の逸話があります。覚乗はかねてから天照大神の姿を拝みたいと考え、参籠していたところ、大神から「伊勢(の国)の無量寿寺にある阿弥陀像こそ私の姿である。」との啓示を受けたのでした。そして現地に行ってみると、大神から示された証の通りだったという奇跡譚です。

覚乗は実在の人物で、鎌倉時代後期に真言律宗を創設して、西大寺を始めとした全国各地の寺を再興し、民衆に広く戒律を与え、さらには伊勢神宮で法楽(神様のための仏事)も行った、仏教の偉人である叡尊(えいぞん)の弟子。覚乗ものちに奈良・西大寺の最高位(長老)にまで登りつめます。

叡尊は、伊勢神宮の法楽のため、内宮の近くに弘正寺(こうしょうじ。興正寺とも。)を建立したほか、津観音にほど近い岩田川沿いに円明寺も建立していました。こうした真言律宗教団の活動も、国府の阿弥陀には関わっているようです。

なお、話を付け足すと、観音寺は昭和20年7月28日深夜の米軍による津大空襲で全焼してしまいました。その時に、残念ながら国府の阿弥陀像も灰燼に帰してしまったそうです。現在伝わっている像は、その御前立として複製されていた像だそうですが、いずれにせよ往時の姿をとどめているものとして貴重な仏像です。今でも津観音の縁日などで特別公開されており、私も拝観したことがあります。ぜひ皆様も津観音寺をお参りいただき、ご縁を結んでいただければと思います。

<伊勢神宮は本地仏を認めなかった>

一方で、伊勢神宮のほうは、こうした神仏習合、本地垂迹説を公式には認めていませんでした。むしろ神と仏を分ける「神仏隔離」を基本スタンスとしており、全国の有名神社にみられる神社境内への神宮寺建立や、仏僧による神事の斎行などは行われませんでした。

ただし、もちろん伊勢神宮の上層部はそうした考えでも、世間一般では神仏を分け隔てなく敬うのが常識でしたから、実態として神仏の習合が否応なく進んでいたことは、この仏都伊勢を行くで一貫してご紹介してきたところです。永らく途絶していた式年遷宮が、戦国時代に慶光院という尼僧の勧進により再興されたのは、その典型的な事例かと思います。

しかし、江戸時代となって徳川幕府による支配が盤石となり、人々の生活も安定してくると、社会の関心は内面に向かうようになります。文化や学問が発達した一方で、儒学による排仏論や、国学のような国粋思想も次第に芽生えてきます。伊勢神宮も過去の仏教側からの支援には目をつむって、排仏的な基本原則に次第に回帰していくのでした。

たとえば、観音寺が本地仏と称して大坂や江戸で国府の阿弥陀像の御開帳を興行することに対して、たびたび幕府に停止を訴えています。それに対しては観音寺側にも言い分があり、訴訟へと発展していくのですが、それはまた別の機会に。