ストーリーで学ぶ戦略思考入門

今回10月から受講するグロービスの経営・マーケティングの授業で参考図書に指定されている

『ストーリーで学ぶ戦略思考入門』に関して勉強メモを記載していこうと思います。

第Ⅰ部 戦略分析のための「フレームワーク」を理解する

第1章 3C分析~仮説思考力を進化させる~

市場分析:どう細分化するかの勝負

1000億円の市場が年率1%で縮んできているという分析で終わらせるのか、50億円の市場が年率10%で伸びていると具体化して考えられるか。

例)国内菓子市場は全体2兆円で2009年以降漸減傾向だが、オフィスグリコが開拓した「置き菓子」市場は急激に伸びている。

顧客分析:固有名詞で考える

ペルソナを立てる。

年齢、性別、居住地、職業、勤務先、役職、年収、家族構成、趣味嗜好、価値観、身体的特徴

業界分析:「5つの力」を丁寧に読み解く

マイケルポーターの『競争の戦略』5Forces

第2章で詳細記載。

競合・自社分析:視点を絞ってから考える

市場・顧客・業界を分析したうえでKSF(Key Success Factor)を設定し、その部分を分析する。

例)エナジードリンクは、内容成分、価格よりもブランディングが大事。→ブランディングのための十分なストーリーがあるか。ブランディングの能力があるか。

3C分析を進化させていく

データはあるものでなく、自分で作るもの。

手足を動かして、探しに行く、あるいは、仮説を実際に検証していく。

第2章 5Forces 分析~業界の構造を読み解く~

マイケルポーターの『競争の戦略』5Forces

「5つの力」を考えるための5ステップ

ステップ① 市場定義

地域や製品を明確に限定して、業界範囲を定義。

ステップ② 事実の記載

5つのハコに入るプレーヤーとその定量情報を入れる。

ステップ③ 脅威レベルの解釈

それぞれのハコがどれくらいの脅威なのか。

〇新規参入の脅威が大きくなるパターン

・業界が魅力的

・後発に不利な条件(政府による保護、規模の経済、特許、設備投資等)がない。

〇業界間の敵対関係が大きくなるパターン

・業界の成長が遅い。

・シェアが同程度の会社がひしめいている。

・プレーヤーの数が多い。

・顧客にとってのスイッチングコストを創り出しにくい。

〇代替品の脅威が大きくなるパターン

・顧客からの製品・サービスに対する評価軸が変わりやすい。

・テクノロジーの進化

・消費しなくても済んでしまう、我慢できるという選択肢がある。

〇買い手の交渉力が大きくなるパターン

・川下プレーヤーのコスト構造に占める割合が高い

・当該業界の製品が川下プレーヤーの製品の品質にほとんど影響しない

・川下プレーヤーにとってのスイッチングコストが低い。

〇売り手の交渉力が大きくなるパターン

買い手のパターンの裏返し。

ステップ④ 業界構造把握

どの脅威が利益率を圧迫しているのか?

それがどのように変化していくのか?その脅威の主なプレーヤーはだれか?

ステップ⑤ 今後の戦略立案

脅威を弱める/弱い脅威を維持するためには何が必要か。

第3章 バリューチェーン分析~顧客にとっての「価値の流れ」を設計する~

バリューチェーン分析は企業内部の各機能の流れ・つながり方に注目した分析

「コスト」は見えるが、「情報」と「感情」は見えづらい。

第Ⅱ部 戦略の「パターン」を理解する

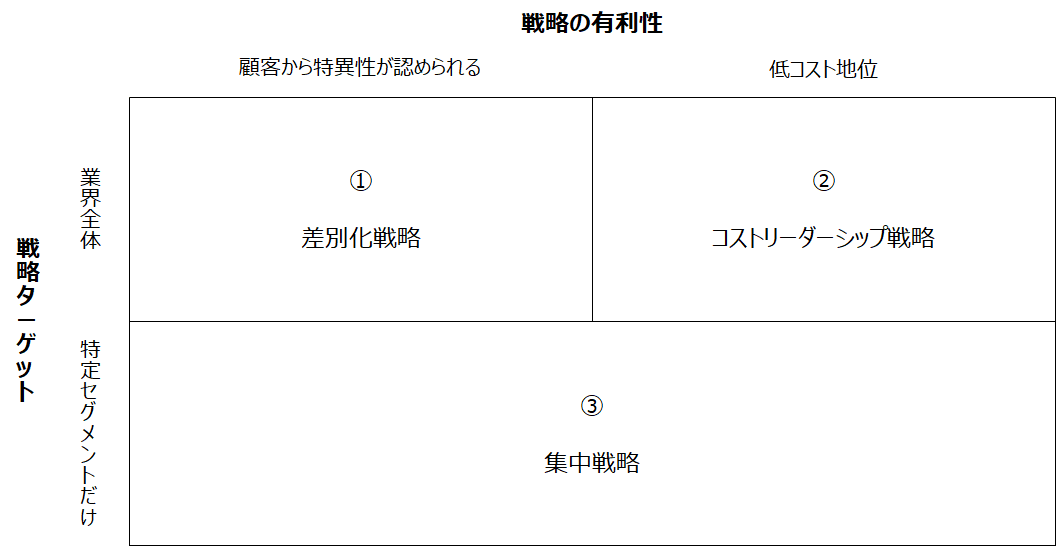

ポーターの3つの基本戦略

「利益」=「価格」-「コスト」がすべて

①高価格を許容してもらえる状況をつくること

②低コストで対応できる状態をつくること

③戦わないことを選択する

第4章 差別化~意味のある「差」を作れるか~

売り文句を絞り込む。(せいぜい2つ→これを縦軸と横軸にとり、ポジショニングマップを作る。)

①顧客にとってそれは「重要」なことか?

→競合との比較ではなく、顧客にとっての価値を考えられているか?

②それは競合と「差がある」か?

→「どの範囲で差別化を考えるのか」

例)ジョギングシューズの開発。差別化ポイントは、軽さ?デザイン?フィット感?

そもそも論に立ち返る。顧客はいったい何のためにジョギングシューズを買うのか?

走るため。なぜ走るのか?

健康維持、ダイエット、大会に向けてのタイム向上

そのためにあったら嬉しいシューズはどんなものか。

たとえば、走ることによってどれだけカロリーを消費したかということがわかるシューズ。タイムが毎日どれくらい上がっているのかが継続的に計測できるシューズ。

→「Nike+」

→「ブルー・オーシャン戦略」

差別化を生む組織能力

組織能力を育てられる企業に共通する特徴

①差別化戦略の根本になっている「売り文句」がシンプルにわかりやすく社員に伝わっている。

②その「売り文句」を実現するために必要な要素の「全体像」と「道筋」が細分化されて社員に示されている

③そのなかで、「この1年で」どんな能力を伸ばしていくことが求められているのかが社員に明確に示されている

④その能力を伸ばしていくための「具体的アクション」が決められており、実際に動いている

第5章 コストリーダーシップ~規模の経済はどうすれば実現できるか?~

大きな固定費が必要な事業ほど、規模の経済が効きやすい。

例えば、

A:固定費100円、変動費20円

B:固定費100円、変動費50円だと、

Aのほうが規模の経済が利きやすい。

変動費部分にも規模の経済は効く

大量発注により、売り手にとっての大口顧客になる、つまり「売り手への交渉力」を得られる。

一方で、変動費は固定ほどには規模の経済は働きにくい。

規模の不経済

「規模の不経済」5つの発生要素

①生産キャパシティを超えた規模拡大

生産効率は100%を超えられない。超えた場合は新たな投資が必要。

②付加価値に対比して物流費がかかる。

付加価値に対して物流費のインパクトが大きいと、規模の物理的範囲がある。

③生産量にばらつきがある

工場や物流センターなどの固定費は、平準化されて初めて効率化する。

④個別論ばかりで共通部分が低い

個別案件の積み重ねは生産プロセスのコストをあげてしまう。

グローバル展開の初期に現地ニーズに合わせてしまう場合や、M&Aをしたものの両社の折り合いがつかず統合しきれない場合などに起きる。

⑤マネジメントの非効率化の発生

規模が大きくなるにつれ、コミュニケーションコストは増えていく。大きくなった組織のマネジメントに能力を求められる。

第6章 集中戦略~どうすれば顧客を絞り込めるか?~

「ナンバー1」ではなく「オンリー1」を目指すことが集中戦略の本質

もともとそこに「市場」という概念がなかったところで、「市場というものを見出す、つくりだす」

顧客にニーズを聞いても意味はない。

顧客が「何を求めるか」(=ドリル)ではなく、「顧客が片付けなくてはならない用事」(=穴をあけること)を考える。

「狭い」かわりに「深く」入り込んでいくことが重要。

集中するがゆえに変化への対応が必要

集中戦略に転換させるうえでの3つのハードル

①「アセット(資産)の壁」

すでに保有する、固定費や人材をどのようにマネジメントするか。

②「好奇心の壁」

現場がその集中した領域に対して、狭く、深く入り込んでいけるか。

③「意思決定プロセスの壁」

誰よりも速くその顧客のことを理解し、改善を積み重ねていくことが競争優位性につながり、参入障壁となる。

多くの施策をトライアルで実行し、PDCAを回していく。そのためのスピーディーな意思決定構造が現場に与えられているか。

つまりは、「それを大好きな人が、素早く機動的に動ける身軽な構造」になっているか。

第Ⅲ部 戦略キーワードを理解する

第7章 イノベーションのジレンマ~顧客の高い要求にどこまで対応すべきか?~

優良企業が失敗に至るメカニズム

①顧客のニーズに耳を傾け、新技術に投資し、競争優位を発揮し、成長を続ける。

②その競争とは別のところで「破壊的技術」が出現する。破壊的技術は、「単純、小型、低価格、低機能」といった特徴を有する一方で、既存の製品が当たり前に持っている機能を有していないので、今まで既存商品を使ったことのない顧客の課題を解決するものである。

既存の顧客には評価されているため、優良企業にとって、バッティングしない、かつ往々にして利益率の低い破壊的技術を導入するインセンティブはない。

③既存技術の改善のペースはある段階で既存顧客が求めるんニーズ向上のペースを上回り始め、「過剰満足」の状態になる。

④過剰品質が顧客の価格の許容範囲を超え始めたとき、低価格・低技術の「破壊的技術」は顧客にとって魅力的となってくる。

⑤既存の「持続的技術」で成長を重ねてきた優良企業はその「破壊的技術」に気づくが、なかなか「破壊的技術」のレベルに下りることはできず、対応を検討するころにはすでに手遅れになっている。

ジレンマに陥らないための視点①顧客を改めて見つめる。

・「固有名詞」レベルで考え、一人の顧客の動きを具体的にイメージする。

・顧客が片付けるべき用事から考える。

⇒①数字で判断しない。②競合との競争で判断しない。③自己満足に陥らない。

ジレンマに陥らないための視点②代替品の出現「機会」と捉える。

破壊的技術を『脅威』として認識しつつも、対応としては『機会』として捉えることができる『独立した小さな組織』に責任を任せる。

既存の製品を守る保守派から独立させ、新たに生まれる当初は小さい市場に、小さく独立した組織で取り組む。

例)紙の新聞に対して、スマートフォン上でのニュースサイトという新たな代替品の脅威。

⇒発行部数がKPIの本部とは、別の独立した組織で、デジタルのニュースという新たな市場の機会を探る。

ジレンマに陥らないための視点③仮説思考で考えているか?

破壊的技術の市場は、予測が困難。

⇒スピード重視、トライ&エラーの仮説思考型で臨む。

第8章 プロダクトライフサイクル(PLC)~成熟期から衰退期に行くしかないのか?~

PLCは「市場の広がりをどう定義するか」×「業界の力学の変化をどう読むか」によって変わってくる。

成熟期は、売り手と買い手、それぞれに完全に身動きが取れない状況でロックインされており、やるべきことが固定化してしまっている。

⇒課題の指摘や、抽象的な打ち手は描けたとしても、誰かに迷惑をかけるような「具体的な提案」までは落とし込めない、落とし込みたくない。

⇒「具体化能力」が衰えてしまう。

具体化能力を身に着けるために

・抽象的な言葉を使わないこと

・言葉を徹底的に具体化すること

第9章 プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)~リソースをどう配分すべきか?~

①スター:相対シェア 高 × 市場成長率 高

キャッシュの入りも多い一方で、キャッシュの投下量も多い。キャッシュに入りと出が拮抗している場合は短期的には収益源となりにくいが、市場が成熟期となり、キャッシュの投下量が減れば一気に収益事業になる。

②金のなる木:相対シェア 高 × 市場成長率 低

キャッシュの入りは多く、キャッシュの投下量が少ない。スター事業は時間の経過とともに金のなる木の位置づけになる。経営上の課題は、ここで稼いだ資金をどこに回すかで、このカテゴリーに多くの事業がある企業は経営に余裕があるという見方ができる。

③問題児:相対シェア 低 × 市場成長率 高

伸びていく市場にもかかわらず、競合との競争に負けているカテゴリー。キャッシュの入りは少なく、一方でキャッシュの投下はこれからどんどん必要。シェアを伸ばせばスターになりうるので、どのような判断基準で投資すべき事業を選ぶかが経営イシュー。

④負け犬:相対シェア 低 × 市場成長率 低

キャッシュインもキャッシュアウトも少ない。(キャッシュアウトさせる理由がない。)撤退案件。

第10章 PDCA~戦略立案のスピードをどう高めるか~

新規事業のPDCA=走りながら考える。

”ある程度検討したら、さっさと初めて、早く失敗する”

①集められる情報をベースに戦略な大まかな方向性をつくる。但し、不明な部分は「仮説」として明示しておく。

②その戦略がうまくいった場合の結果として出来上がる目標数値を出す。

③不明な「仮説」部分を検証するための複数の実行プランを出す。

④リソース(資金・人員・時間)投資を行い、実行プランを遂行する。その実行に際しては、計画を完遂することを目的にするのではなく、不明な部分を理解するというスタンスを重視する。

⑤実行の結果として「発見」されたことを吸い上げる。

⑥その「発見」をもとに、現場で追加の試行錯誤を繰り返す。

⑦試行錯誤の結果として学習したものを踏まえて、戦略に取り入れるかの評価を行う。

⑧戦略の大まかな方向性を修正し、具体化する。

(以降②へ続く。)

提案の際は、

「その提言の前提としては、何を仮置きしているのか(何がいまだにわかっていないのか。)」

「それを理解するために具体的に誰が何をするべきなのか」

「もし思ったような情報が出なかった場合にはどういうオプションが考えられるのか」