「桃の園」いい加減なパロディやめませんか?

今回は何やら燃えている「桃の園」を3話まで読んだ上で、巷に溢れる薄っぺらいパロディについて物申す。

結論から申し上げると、パロディの域にも達していない非常に下らない漫画である。戦隊ファンとして不愉快な作品と表現してもよいだろう。

「桃の園」の制作経緯だが、株式会社ゲオホールディングス傘下のデジタルコミックレーベル「comipo comics」が主催した企画で誕生した。

この企画は芸人が大喜利をして漫画の設定を考案する「設定さん。」というYou Tube番組である。

動画内(6:38~)で本作の原型となった大喜利が登場する。

そして実際この大喜利を元に公募を行い、大賞に選ばれたのがころころ大五郎氏による読切版の「桃の園」だ。

さらに、2024/8/6から正式に連載版の配信が開始されている。

作者はもちろん、読切版と同じくころころ大五郎氏であり、新たに原案として大喜利の考案者である阿諏訪泰義氏もクレジットされている。

炎上した理由

連載開始直後、ころころ大五郎氏のポストが荒れてしまった。

リプ欄を見ると、大まかに2つの批判が散見される。

・全員女子の戦隊モノとは一体何を指しているのか?

・戦隊モノへの理解が浅すぎる

『桃の園』想像以上の反響ありがとうございます…!!

— ころころ大五郎 (@korokorokoroko) August 6, 2024

全員女子の戦隊ものも知っている私がこの時代にこの作品を描いている理由、早くお伝えしたくてドキドキしております。

とりあえず私がプロットから作っていますので、戦隊ファンの皆様、私以外の方を批判する行為はお控えくださいね。

全員女子の戦隊モノ?

該当ポストにある「全員女子の戦隊もの〜」という一文だが、東映が制作するスーパー戦隊シリーズの歴史で、一度もメンバー全員が女性だった作品は存在しない。これは別作品と勘違いされているか、記憶違いだと思われる。

リプ欄では「女子ーズ」という映画を本家戦隊と間違えているのでは?という指摘も見られる。

当然だが、女子ーズは制作・配給はキングレコードで本家戦隊シリーズとは一切無関係の作品だ。正直言って、この女子ーズも戦隊モノというパプリックイメージを浅く引用しただけの下らない作品だ。

実際にころころ大五郎氏がどのように考え「全員女子の戦隊もの」と述べたのか、それは本人しか知る由もない。ただ、戦隊モノを標榜する漫画の作者が、本家シリーズでは存在しない例を挙げ、得意気に語ってしまうのは非常に頂けない。連載開始後の反響に対し、リップサービスで戦隊シリーズへの熱意を語るにしてもお粗末だ。

作者が題材とする分野に必ずしも明るい必要はない。取材や調査を行い、造詣を深めてから漫画に起こす、これは至極当然のことである。

だが、今回のようにあまりにも事実と違い、明らかな誤りをファンへ向けて発信してしまったのは失態だろう。

最早これは、漫画家や戦隊ファンとしての情熱の話ではなく、仕事の精度の問題だ。調べればすぐに誤りが判明するような発言をするべきではない。

浅い戦隊モノへの理解

次に、戦隊モノへの理解が浅いという指摘だが、これは全くもってその通りだ。

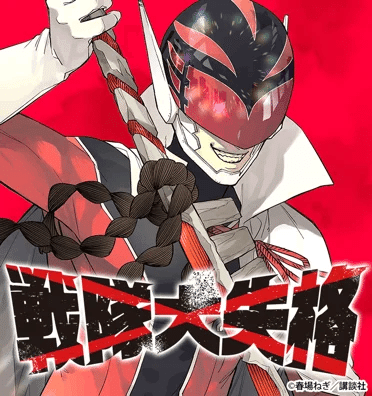

「桃の園」は、主人公がゴクレンジャーという戦隊ヒーローのピンク養成学校へ入学するところから始まる。入学式では、校長先生から主人公たち新入生へ向けて祝辞が述べられる。その際、「唯一の女性枠ピンク」や「腕力が男性より劣る女性でもヒーローとして〜」などの発言が飛び出す。

ピンク以外のカラーが女性枠だった前例はいくらでもある。

ホワイトやブルー、イエロー、グリーン、シルバーなどを女性が務めたり、例外的に侍戦隊シンケンジャーでは真のレッドが女性だったりする。

「桃の園」の作中設定として、ピンクは唯一の女性枠と言いたいのかもしれない。だが、あくまで元ネタが存在する以上、間違った戦隊モノへの認識として映ってしまう。前述の通り、作者は戦隊シリーズへの解像度は高くないので余計にそう思えてしまう。

さらに、「腕力が男性より劣る女性でもヒーローとして〜」の部分だが、これも大いに間違いだ。そもそも、本家戦隊シリーズは限りなく男女が平等に活躍してきた作品だ。1984年から放送された「超電子バイオマン」では初めて女性戦士が2名体制となった。また、1991年の「鳥人戦隊ジェットマン」では初めて従来の司令官ポジションに相当する人物が女性だ。

このように、戦隊シリーズはマンネリ打破と共にいち早く、男女平等の試みを数多く設けてきた。

「桃の園」ではあたかも、戦隊モノにジェンダーギャップがあるかの如く描かれている。先に述べた通り戦隊シリーズは限りなく男女平等に近いのだ。このような戦隊シリーズの前例や歴史を知っていれば、作中で安易にジェンダー問題を取り上げないはずだ。この点からも、この漫画がパロディとして非常に”浅い”ことが窺える。

その後、入学式を終えた主人公たちは各クラスで、自己紹介と意気込みを披露する。その場面でも浅い戦隊モノへの理解が見てとれる。

主人公は以前、ゴクレンジャーのレッドに救われた過去があった。

その経験から、自己紹介の際「レッドを超えるピンクに私はなる」と宣言するのだ。主人公の発言に周囲の反応は冷たいものだった。

そして、ライバルの優等生キャラがこう告げる「女性ピンクヒーローは、決してレッドより前に出てはいけない」

本家戦隊シリーズでピンクがレッドの引き立て役だった事実はない。

ピンクやレッドに限らず、戦隊メンバー各々にスポットが当たる回もある。当然ピンクが主役の回であれば活躍するし、他の色も同様だ。

「桃の園」は物語に厚みを持たせるため、安易にジェンダー問題を取り入れている気がしてならない。作劇上の必然性があれば良いのだが、3話時点では未だ見つけられない。

パロディ物にも関わらず、あまりに本家とかけ離れた事実やイメージを吹聴する描写が存在するのは問題だろう。

戦隊モノの定義とは

近年、「戦隊モノ」を元ネタとした作品をよく見かける。

これらの多くの下らないパロディ物に共通しているのは、元ネタと大きくかけ離れている点だ。

作品の下敷きとなった元ネタがある以上、作家がそのネタ元について知ろうとする姿勢は重要だ。重ね重ねになるが、明るくない分野でも取材や調査を通して、ネタ元への理解を深めることは作家として必須なのだ。

単に奇をてらうため、もしくは「○○モノ」に収まって話題性を得ようとして、安易にパプリックイメージだけを拝借するのはリスペクトに欠けているし、職務怠慢と言える。

さらに、パプリックイメージ=元ネタへの認識が誤っていたら最悪だ。

昨今はその最悪のパロディ作品が粗製乱造されている。

「桃の園」は文字通り芸人の大喜利で生み出されたワンアイデア作品だ。

最初に紹介したYou Tube番組の後に、芸人たちが「桃の園」についてアイデア出しを行っている場面が存在する。

言葉を選ばずに言うと、こいつら戦隊モノが何たるか全く分かっていねぇなという感想である。スーパー戦隊シリーズには約50年近い歴史がある。

芸人たちが出すようなアイデアは既に考案されているし、結局出てきた案も、これまで戦隊シリーズがマンネリ打破のため、試みた施策と比べると素人同然だ。

この程度の解像度で、よくも戦隊モノをやろうとしたものだ。非常に稚拙で下らない。

戦隊モノの定義は色々あると思われる。東映制作の特撮番組で、複数人のヒーローがチームを組み、悪の組織やそれに準じる勢力と戦いを繰り広げる。大まかに言えばこのような定義になるだろう。しかし、定義に当てはまらない例外的な要素もシリーズの歴史の中ではあった。

つまり、戦隊モノの明確な定義は存在しない。半世紀近くシリーズを続けていく中で、絶えず進化し模索を続けた長寿番組ならではの理由だ。

だが、定義の正解はなくても誤った引用は存在する。それが「桃の園」に代表される浅いパロディ作品だ。

本物の戦隊リスペクト作品

中には本物の戦隊リスペクト作品も存在する。それが「変身3部作」だ。

変身3部作はポニーキャニオンのアニメレーベル、m.o.eが制作した3部作の総称だ。この作品は劇中劇の特撮番組と、その制作に纏わる物語で3幕構成となっている。原案に戦隊シリーズと縁のある荒川稔久氏を迎えており、正真正銘の戦隊リスペクト作品だ。

個別の記事も投稿しているので、よければ読んで欲しい。

1作目にあたる「超変身∞コスプレイヤー」は、往年の戦隊モノをやや誇張気味に、しかし忠実にアニメ化している。戦隊モノのお約束やあるあるネタを踏まえ、少し笑える荒唐無稽な作風が特徴だ。

そして、次作にあたる「ヒットを狙え!」だが、これは超変身∞コスプレイヤーの番組制作に携わる人間のドラマが描かれる。

新人ながら、コスプレイヤーのメインプロデューサーに抜擢された主人公が番組制作を通して社会人として成長するハートフルな物語だ。

特撮番組の裏側で繰り広げられるドラマも、業界への高い解像度が見受けられる。

最終作「LOVE♡LOVE?」は、超変身コスプレイヤーという番組のキャスト陣と原作者のやや歪んだラブコメだ。

特撮番組内で出番を増やして欲しいヒロイン=出演者たちは、原作者の高校生に色仕掛けで迫るという内容になっている。実は超変身∞コスプレイヤーが、荒唐無稽な作品ということが伏線になっていて、本作で回収されるのだ。

このように変身3部作は元ネタのイメージを尊重しつつも、高いレベルで娯楽作品として昇華している。その理由は、安易にパプリックイメージを拝借するのではなく、戦隊モノと呼ばれる特撮番組の特性を深く理解した上で、高度なパロディに臨んでいるからだ。

変身3部作はパプリックイメージを戦隊モノから借りる必然性も存在するし、その上で見事エンタメとして成立させている。これこそ本物のパロディやリスペクトに違いない。

パプリックイメージの濫用

昨今は戦隊モノに限らず、多くのパブリック・イメージが濫用されている。

「魔法少女」や「勇者シリーズ」がその一例だ。特に「魔法少女まどか☆マギカ」以降、ダーク魔法少女モノが量産されたことは記憶に新しい。

このダーク魔法少女モノも戦隊パロディと構造は同じだ。既存作品から抽象的なイメージを取り出し、作品のアイデアにするべく拝借しただけ。

少女が悲惨な目に遭うだけでは物語として弱いため、魔法少女のエッセンスを加えているに過ぎない。そこに元ネタへのリスペクトは存在しない。

魔法少女モノは戦隊シリーズ以上に定義が曖昧だ。だが、まどマギのヒット以降乱発されたのを見るに、ただ二匹目のドジョウを狙っているだけということは理解できる。

また、今年は勇者シリーズを元ネタにしたと思しき作品も見かけた。

それは「勇気爆発バーンブレイバーン」だ。勇者シリーズパロディを掲げているが、内容は銀装騎攻オーディアンなどに代表されるいつものバリアニメだった。狙ってやったのならまだいいが、勇者シリーズという概念への低い解像度からそうなってしまったのなら、これもパプリックイメージの濫用だ。

タイトルで適当に「勇者」と銘打って、それっぽいロボの名称を付け足せば、パロディだとでも思っているのだろうか?

そもそも、名前的には勇者シリーズよりエルドランシリーズに近い。

勇者シリーズを観たことない人が、適当なイメージで企画したアニメに思えてならない。確かに、エクスカイザーからジェイデッカーまで携わった大張正己氏を監督に据えてはいるが、お粗末なパロディであることには変わりない。

このように、戦隊モノ以外でも多くのパプリックイメージが安易に引用される憂き目に遭っている。話題性や奇を衒うため、既存の作品イメージを安易に持ち出し、粗雑なパロディに終始する作品はウンザリだ。

パロディだけが失敗の原因ではない

「桃の園」はパロディとして当然落第点だ。だが、戦隊要素を抜きにして考えた場合もありきたりで退屈な凡作未満の出来栄えだ。

そもそも、この「設定さん。」という企画、実に下らないと思わないか?

三流芸人がクリエイター気取りで何かやったつもりになっているだけだ。

私は大喜利が大嫌いだ。自分のホームグラウンド以外で行い、笑いを取るなら大いに認める。だが、実際は大喜利サークルだったり、今回のようにYou Tube内の番組みたく内輪で行われるのが常だ。

仲間内のお情けでヨイショされた笑いなど全くもって無価値。その薄ら寒い状況で生み出された陳腐なアイデアを、そのまま漫画化したのだから当然スベるに決まっている。つまり、「桃の園」は約束された駄作なのだ。

最後に

現時点で「桃の園」は誤った戦隊シリーズへの認識から、パロディの域にすら達していない駄作である。作者と原案者の両名が戦隊モノへの解像度が低いのも事実だ。元ネタへのリスペクト欠いたお粗末なパロディは批判されて然るべきだ。

今のところ「桃の園」で、元ネタの戦隊シリーズでは存在しないジェンダー問題を扱った理由はハッキリしていない。これからの展開上必然性があるかもしれないし、上で挙げたようにドラマを生みだすため、安易に取ってつけた要素の可能性もある。無料公開されている内は作品を注視していきたい。

このような駄作を二度と生み出さないように、関係者は反省されたし。