第2回 いろいろなタイプの足

発売以来、高い評価を得てきた『哺乳類のフィールドサイン観察ガイド』(熊谷さとし:著/安田守:写真)が、増補改訂版となって1月下旬に刊行されます。ムササビやニホンカワウソ、ツシマヤマネコの情報が追加され(8ページ増)、貴重な生態写真も複数種で刷新しました。

「哺乳類のフィールドサイン?」という方の興味・関心・疑問に応えるため、ブンイチnoteでは本書の巻頭部分を一部抜粋し、3回にわたって公開します。第2回では、「いろいろな足跡」を紹介します。

足跡

足跡探索は、田んぼの畦、泥場、細かい砂地、浅い雪の上などを見て回るのがコツだ。ただし、あまりにも深い泥場や雪の上だと、指跡が残りにくかったり、イレギュラーな足跡が刻印されたりで、特徴がつかみにくいから注意しよう。

実際の足裏とは左右が逆さになることに注意しよう

プリントと歩行パターン

足跡には2通りの呼び方がある。前後左右にかかわらず、足跡単体を指す場合は「プリント」と呼び、つながった一連の、または1ストローク(一歩分)の足跡を指す場合は「歩行パターン」と呼ぶ。

プリントでは特定できなくても、歩行パターンの特徴によって種が特定できる動物もいる。ちなみに歩行パターンは、トラックと呼ばれることもある。

歩き方のタイプ

動物の歩き方には大きく分けて、「指行性」「蹠行性」「蹄行性」の3つのタイプがある。それも踏まえて足跡を読み取ることが大切だ。

指行性(4本の指跡)

人間がつま先立ちで歩くように、肉球のある指先で歩くタヌキやヤマネコなど、イヌ科動物やネコ科動物の歩き方。

蹠行性(5本の指跡)

人間と同じように、かかとまでべったりつけて歩く、クマ、イタチ、ハクビシンなど多くの動物の歩き方。歩行時はかかとまで、走行時は指先だけを地面につけるものを「半蹠行性」と分ける文献もある。

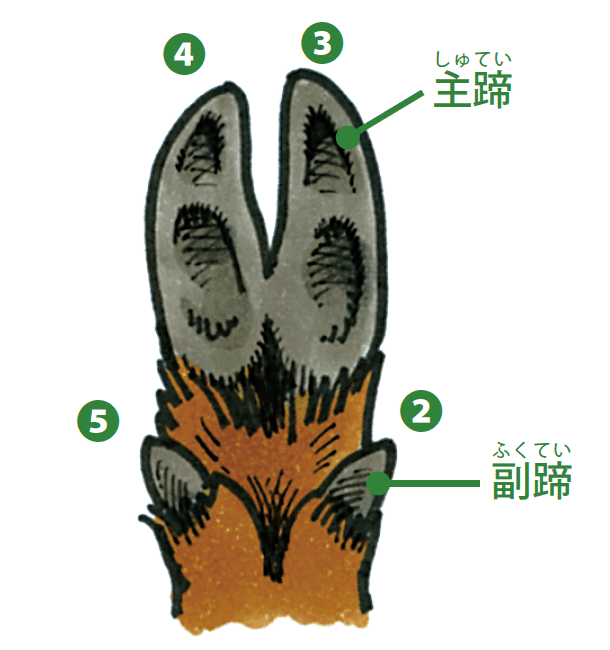

蹄行性(ヒヅメの跡)

イノシシ、シカ、カモシカの歩き方。指先がつくので、指行性のひとつだが、ヒヅメに特徴がある。日本の野生動物は2本か4本のヒヅメの跡を残すが、ウマは1本だ。ウシやヒツジなどの偶蹄類やウマなどの奇蹄類が、このグループになる。

跳躍性・小さい・目立たない

蹠行性のひとつだが、特徴的な足跡を残すノウサギやニホンリスなどの跳躍性のほか、モグラやムササビコウモリ類など、足跡が小さかったり、見つけにくかったりするものが含まれる。

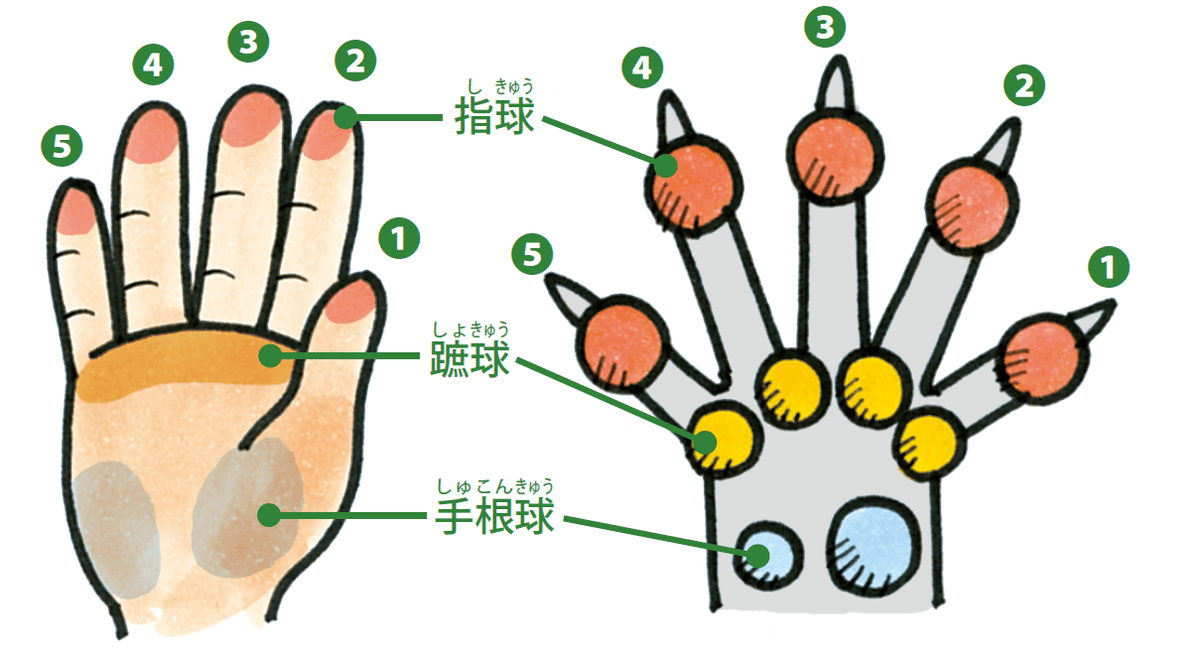

動物の指と肉球の見方

日本にすむ、足跡を地面に刻印する野生の哺乳類の指の数は、長さや太さに違いはあるが、2本、4本、5本のどれかだ。それぞれの指は、人間でいう親指が第1指で、順番に第2〜4指、小指を第5指と呼ぶ。動物によって第1指がなかったりもする。シカなど蹄行性の動物の足跡をつける部分は、厳密にいうと指ではなく爪のかたまり(ヒヅメ)だ。

また、足裏には、肉球と呼ばれるやわらかいパッドがある。これは、そっと獲物に近づく際の消音装置になり、また、クッションの役割などをする。私たちが履く、やわらかい靴底だと思ってもらえばいい。ひと口に肉球と言っても、位置や形、利用方法は動物によってさまざまだ。

足跡の読み方の例

足跡を見つけたら、「何の動物か?」がわかればいい。だから、「足跡が前後左右、どの足なのかまでわかる必要があるのだろうか?」と思うかもしれない。たとえば、下の写真を見てほしい。

「4本の指跡……タヌキかな?」と思うだろう。しかし、前後左右の見方を知っていると、右から3つ目の指の向きが中央に寄っていないことに気づくはずだ。さらに、右から4つ目と3つ目の指の間も広すぎる。気を

つけて見ると、地面についた左すみのくぼみが指の跡だったことに気づくだろう(矢印が真上に向くように顔を傾けてみよう)。

そう、これは5本指のテンの右前足の跡だったのだ。そう思ってみると、もうどう見ても5本指にしか見えなくなる。地面に刻印された足跡は、「だまし絵」と同じなのだ。

フィールドサイン観察にハマると、こうした推理が俄然、楽しくなってくるはずだ。

第3回では、「足跡」以外のフィールドサイン(フンや食痕など)を紹介します。どうぞ、お楽しみに!