デジタルに変換不能!プラチナプリントの質感に打ちのめされる・・・

あえて断言してしまおう。デジタルは記号であり、アナログは物質である、と。そして物質は分子のレベルにまで至る存在感を持っている。

今までの写真の感光材料の流れをたどると、さまざまな技術が発明されてきたことがわかる。写真技術の発明以来、レンズが結んだ画像を化学的に定着させる技術、それが写真術であった。それをコンパクトに解説したのは、六本木のフジフィルムギャラリーで1000円という全くの廉価で売っている「写真の発展 感光材料とカメラの進化」という小冊子である。

これは凄い本なのだ。

さすが、もともとフィルムを作っていたフジフィルムである。写真術の発明以来、化学的に画像を定着させてきたのを、電気的に定着させたデジタルカメラというのは、まさに歴史を画す大いなる技術だったことを実感する。

進歩というものは、当然ながらいろいろな技術が忘れ去られていくものである。その中の一つにプラチナプリントの技術がある。

いろいろなところでプラチナプリントに関するワークショップが行われているが、これは清里フォトミュージアムでのもの。

こんなプラチナプリント製作用のキットも売られています。

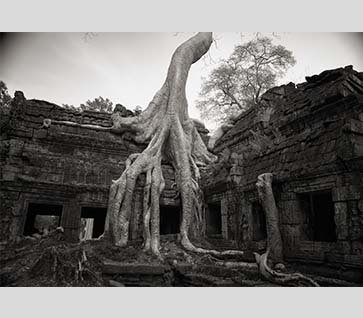

さて、そんなプラチナプリントの凄さを目の当たりにしたのが、半蔵門ミュージアムで開催されている出津建郎写真展「アジアの聖地」でした。

撮影したのは、長年ニューヨークで写真家として活動してきた出津建郎氏。

この作品は、14x20インチ(35x50cm)のネガ・フィルムを得る超大型カメラで撮影して密着プラチナ・プリントに印画されている。そのマチエール感と言ったら、絶句するほど。無限大といってもいいような豊かな諧調が目を奪うのであります。私のように銀塩写真の35ミリフルサイズでしか撮影してこなかった者にとっては、その群を抜いた精緻な質感に絶句してしまうのです。

まさにデジタルに変換不可能なアナログ写真術の極致を見るようだった。

写真展は5月22日まで。もっともっと早く見に行けばよかった、と思う写真展でありました。