霊山の武甲山「秩父妙見の農耕儀礼」

「すべては水である。

水こそ万物の始原(アルケーarchē)である」

と言ったのは、タレスという哲学者。

水から空気、火、あらゆる万物を生み出したギリシャ神話がうまれる。

この秩父が豊かになったおかげが、武甲山の良質な石灰。

あまり作物が育たない土地で、その貧しさゆえ、桑畑を植えて養蚕がさかんになり、絹織物を作り、秩父銘仙は今でも続いている。

武甲山は「武光山」と昔はいわれ、妙見山ともよばれていた。

毎年、12月3日に行われる秩父夜祭りでは、秩父神社のご神体である

武甲山に座す男神と、秩父神社(妙見)に座す女神が年に一度会う日とされるが、農耕神と関係し、かなり古い時代から続いているお祭り。

なぜ、武甲山は秩父神社のご神体になったのか。

かつては、名前がない頃「嶽山(だけやま)」とよばれ、

豊穣の山の美称としてつけられていたことがある。

4月と10月の水分祭(みくまりさい)について

秩父神社の神門と鳥居の間にしめ縄で田代を作り、

神部が神歌を歌いながら田植えの所作を行い、豊穣の祈願をするお祭り。

今宮神社にて竜神祭を斎行した後水幣を奉持し

再び秩父神社へ戻り、拝殿に於いて配膳の儀が行われる。

稲作が広まったことで、このような神事が行われたと考えられ、

農耕の神=お田植、水分神=武甲山という図式になるが、

古来の秩父は、焼き畑が主流だった。

岩盤など石が非常に多い盆地なので、稲作は不向きだったのを焼畑から稲作へ、文化・宗教の変化があった転換期に、武蔵国の建国が始まる。

→関東平野。

1709年に書かれた記録がある。

武甲山祭について

「総鎮守の春祭である旧暦二月三日の「田植祭」と、

冬祭である旧暦十一月三日の「妙見祭礼」とに際して、

それぞれ十数日のあいだ身辺を清浄に保つ敬虔な営みにほかならなりませんでした。しかも注目してよいのは、初夏の四月八日と晩秋の十月上旬には「武甲山祭」という行事があって、郡内一円の領民が「妙見岳」とも

仰ぐ武甲山に登拝していることです。」

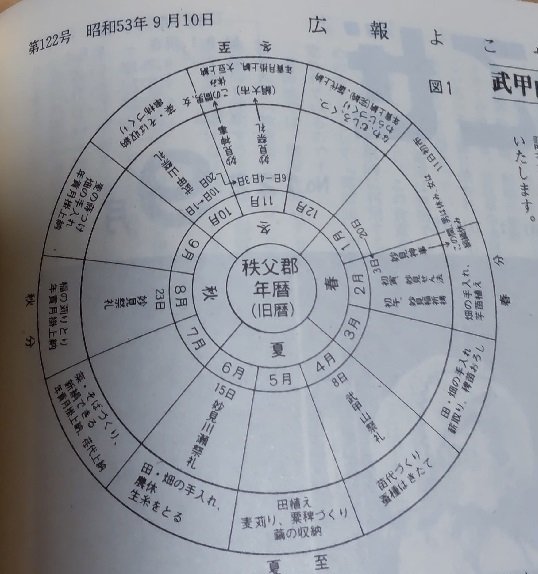

1年を通して当時の農民の生活があり、妙見宮の神事、

祭礼が四季それぞれに行われていたことがわかる。

妙見宮の祭にあたっては、郡中の人々が10日以上も仕事を忌籠りを

したことが記録されており、祭は75人の神職が集まったと伝わる。

特に、4月と10月に武甲山祭礼が妙見宮とは別にあり、

武甲山に登ることが許されたのは、

この二季に限られたという記録が残されている。

その4月、10月の時期とは、季節の変わり目であり、

二季の土用に武甲山祭礼が配置されていた。

この思想は葛城山(吉野派修験)とも同様。

お田植祭にするために、龍神=水にしていることがある。

その亀は壷で水を蓄えるもの。

それが真名井と言われた泉、「大蛇窪」説。

この水分祭にはいろんな意味があり、生命に深く関係する人類の泉の歴史といえるもの。

古代の人たちは、「水分の循環」を武蔵の大地にあることを、

私たちに伝えたかったのだろう。