― 事務のお作法 ―Wordの小技③(段組み)

今日もじむ小話から

歌を覚えるときって、どうやって覚えていますか?

好きな曲は何回も聴くから自然と覚えてしまいますかね。

でも実際歌ってみると、「あれれ? なんか違~う」ということありませんか。

最近の歌(言い方...)は、リズムがとりにくかったり、一番と二番でメロディが違っていたりして、自分で歌うのが難しいことが間々あるじむじむです。

じむじむ的歌の覚え方

じむじむは、自分で歌ってみたい曲=好きな曲なので、なんとなく聴いているうちにだいたいの歌詞とメロディーを自然と覚えています。

その段階で自分で歌ってみると、

①どう歌っているのか聴き取れないところ

②聴き取りはできるけどうまく音が取れないところ(自分で同じ音程を再現できないところ)

③単純に歌うのが難しいところ(歌詞が詰めっ詰めのところなど)

が、歌えないところとして残ります。

で、どうするかというと...

①どう歌っているのか聴き取れないとき~

・まず、その部分だけ何度も聴きます。

・その後、歌手さんの歌を聴きながら歌ってみます。

②聴き取りはできるけどうまく音が取れないとき~

・とにかくその部分だけ、歌手さんの歌を聴きながら音が合うように何度も歌います。

③単純に歌うのが難しいとき~

・まず、音楽なしで、自分の声だけで、ゆっくりと、歌ってみます。

・だんだんと歌手さんと同じ速さで同じように歌えるように練習します。

・歌手さんの歌に合わせて歌ってみます。

・まだ歌えないところがあれば、同じことを繰り返します。

適当にですよ、適当に。

で、次の日に歌手さんの歌を聴きながらなんとなく歌ってみると、歌えるようになっているところがあったり、なかったり。

まだうまく歌えないところあれば、かる~く練習。

そこそこ歌えるようになったなと思ったら、カラオケアプリで歌ってみます。

そうすると、歌手さんの歌を聴きながら歌っているときには気づかなかった「あやふや」なところに気づけます。

自分の歌を録音して聴いてみると、歌えていないところがよりはっきりします。

で、歌手さんの歌を聴きながら、また軽く練習。

カラオケアプリで間違えずに歌えるようになったら完成!

何を読まされているんだ?

と思いましたよね。

いずれ、受験勉強のための記憶のコツの話を書こうと思ってちょっと調べたら、歌を覚えるときと一緒だなと思って、それをそのまま書きました。

バカなのか?

ものを覚えるコツは諸説ありで、個々人の状況によって有効な方法も異なると思いますが、よく言われるのが、分散学習、反復学習、アウトプットの大切さです(他にもありますが)。

分散学習、反復学習、アウトプット

分散学習は、一度に集中的に学習するのではなく、時間を空けて学習(復習)することで、記憶の定着を助けるというものです。

やや大雑把にいうと、休憩が大切という話や、毎日コツコツ学習がよいという話と同じです。

反復学習は、その名のとおり、繰り返し学習することです。

これも大雑把にいうと、復習は大切という話ですね。

アウトプットは、覚えた知識を実際に使うこと。

テキストで覚えた(インプットした)知識をもとに過去問や模擬問題に解答することです。

覚えた知識を何かに書きだしたり、人に教えたりすることもアウトプットです。

どうでしょう。歌の覚え方の中に全部入っていますよね。

聴く(インプット)と歌う(アウトプット)。

問題別に分けて練習×1日で全部覚えようとしない(分散学習)。

覚えたところも含めて、何度も歌を聴いたり歌ってみる(反復学習)。

実際に段々と歌を覚えて、最後は全部歌えるようになっているので、効果が出ていることもわかります。

もちろん、じむじむ個人の感想であり…ですが、きっと皆さんも同じようなことをしていますよね。

脳が若いからそんな必要ない? ああそうですかw

歳ネタで自虐ったところでガチめな受験勉強の話

ということで、学習法・記憶法は試す価値ありと思いますというお話でした。

ここでちょっと受験勉強の話。

学習は学習でも心理学の学習の話です。

新カリでは「心理学と心理的支援」(共通科目)の範囲ですね。

心理学の「学習」は、「経験によって獲得する比較的永続的な行動の変化(およびその過程)」と定義されます。

心理学の「学習」は、「非連合学習」と「連合学習」に分かれます。

「連合学習」に分類される

「古典的条件づけ(レスポンデント条件づけ)」と、

「オペラント条件(道具的条件づけ)」は、

前回第36回社会福祉士・第26回精神保健福祉士国家試験のほか、何度か出題されています。

古典的条件づけ(レスポンデント条件づけ)

パブロフ型条件づけとも呼ばれます。

もともとは餌を見ると唾液が出ていた犬さん。ベルの音を鳴らしながら餌を出されるという経験が重なった結果、ベルの音を聞いただけで(餌は出されていないのに)唾液が出るようになったというものです。

ご存知!というあれですね。

犬さんにどういうことが起きているのかは、テキストなどで確認してくださいね。

オペラント条件づけ(道具的条件づけ)

犬さんが前足を出そうとしたときに、その行動を褒めていたら、犬さんが「お手」をするようになったというものです。

自発的な行動(前足を出そうとした)によって生じた環境の変化(褒められた)が、後の行動に影響を与えていく(「お手」をするようになった)という学習のことをいいます。

これも、詳しくはテキストで確認してみましょう。

過去問では、次のようなかたちで、古典的条件づけ(レスポンデント条件づけ/パブロフ型条件づけ)やオペラント条件づけに該当するものを選択するという問題が出されています。

▼2023年度(第36回社会・第26回精神)問題9

「次の記述のうち,オペラント条件づけの事例として,最も適切なものを 1つ選びなさい。」

▼2021年度(第34回社会・第24回精神)問題8

「次の記述のうち,レスポンデント(古典的)条件づけの事例として,最も適切なものを1つ選びなさい。」

▼2017年度(第30回社会・第20回精神)問題9

「次の記述のうち、オペラント条件づけにおける正の強化の事例として、最も適切なものを1つ選びなさい。」

▼2013年度(第26回社会・第16回精神)問題9

「レスポンデント(古典的)条件付けとオペラント(道具的)条件づけに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。」

過去問や模擬問題、テキストの解説等を使って、違いを見分けるコツをつかみましょう!

ちなみに、第36回と第34回の過去問は、社会福祉振興・試験センターのウェブサイトで見ることができます。

「心理学と心理的支援」(旧カリキュラム科目名称「心理学理論と心理的支援」)は、共通科目のため、社会福祉士国家試験と精神保健福祉士国家試験のどちらのページにも過去問が掲載されています。

【社会福祉士国家試験の過去の試験問題】(同じページに正答一覧が掲載されています)

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/index.html

【精神保健福祉士の過去の試験問題】(同じページに正答一覧が掲載されています)

https://www.sssc.or.jp/seishin/past_exam/index.html

実はまだ本題ではありませんでした

さてさてさ~て。

やっと本題。むしろおまけ? Wordの小技です。今回は、「段組み」。

これが…

…こうなります!

広報紙の原稿を作るときなどに使える小技です。

ノート使用法の記事でも書きましたが、1行が短いと一目で読める範囲に収まるので、多くの人にとって読みやすいレイアウトになります。

写真や図表を貼りたい場合は、2段をまたぐかたちで貼ることもできますよ。

◆◇◆ 段組みの設定方法 ◆◇◆

1)この設定をしたい「Word」の文書を開く

2)「Word」の画面の上のほうにあるツールバーの「レイアウト」をクリックする

3)「レイアウト」のメニューリストの中の「段組み」を選ぶ(クリック)

4)下図のように「段組み」のメニューが開くので「2段」を選択する

→ 「2段」を選択するや否や文書が「…こうなります!」の例のように2段組になる。

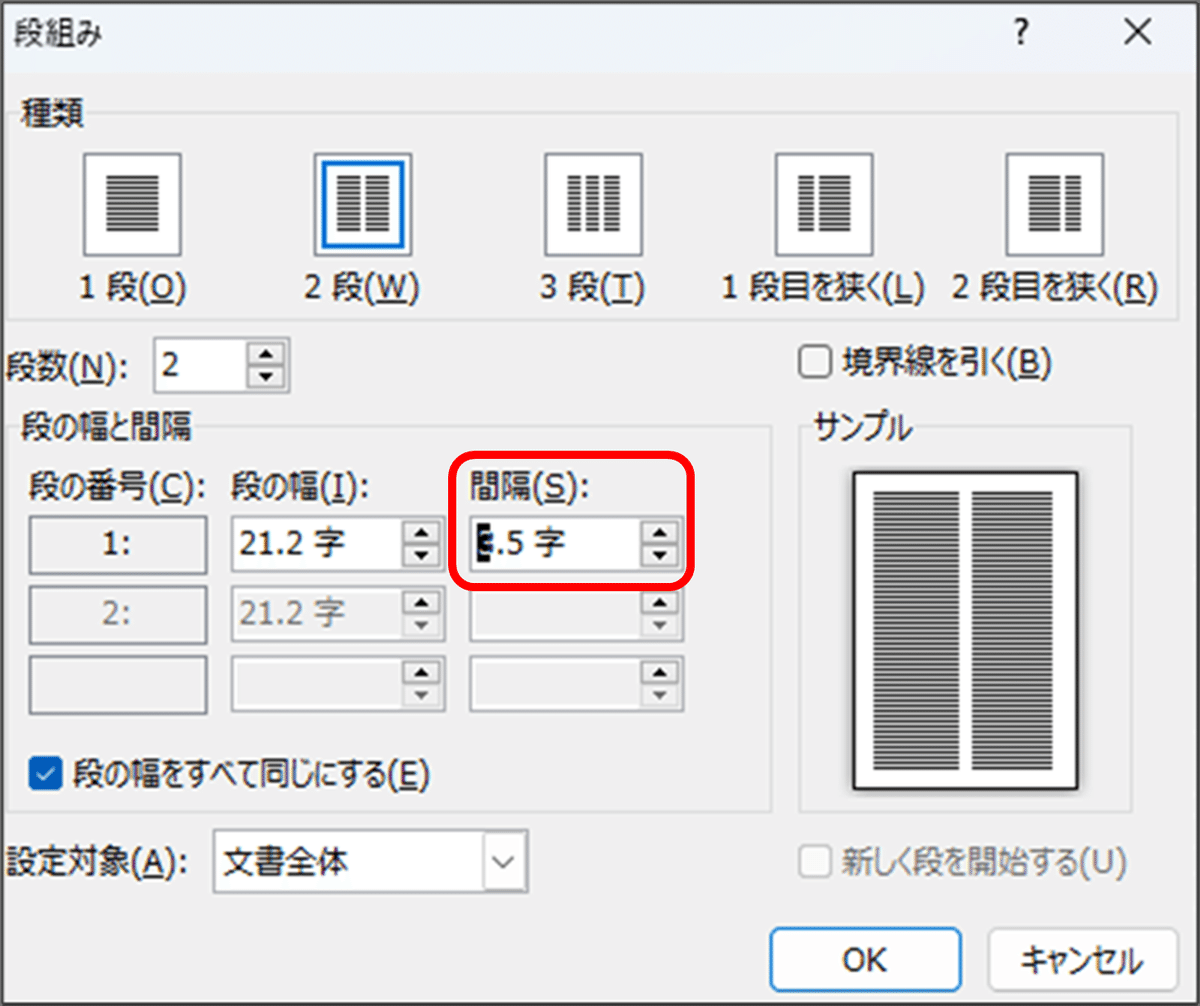

5)真ん中のスペースがちょっと狭いと思ったときは、もう一度「1」から「3」の操作をする。

「段組み」のメニューが表示されたら、一番下の「段組みの詳細設定」をクリックする。

→ 「段組み」の設定画面が開くので、「間隔」の数字を上下させて真ん中のスペースの幅を調整する

これが~

こんな感じ!

いかがでしたか?

は~いっ! 今回の記事は、ここまでです。こ●つ記事っぽくしてみました。どなたかのお役に立てたならいいな…。

ちなみに受験生の方で今回の記事に登場した心理学の用語、「あれっどっちがどっち?」みたいな感じでうろ覚えだった人は即復習してくださいね~これらは頻出用語でございます~

今回も長文になってしまいました。

最後まで読んでいただいた方、ありがとうございます! ではまた次回!