2016年東京都知事選挙(のざっくりとした振り返り)

任期満了に伴う東京都知事選挙が、2020年7月5日に投票日を迎える。ここでは、その前に行われた2016年の東京都知事選挙をBRSA流に振り返る。なお、文中では敬称を省略していることをご了承いただきたい。

1.ざっくりとした経過

2016年6月、舛添要一が政治資金問題の影響で辞職した。都議会の与党であった自民党は候補者を探していたところ、執行部に相談もなく立候補を表明した衆議院議員が現れた。小池百合子である。

自民党都連はこれに反発。岩手県知事の経歴がある増田寛也を推薦し、「保守分裂」の選挙となった。一方、野党の民進党など4党は「野党統一候補」としてジャーナリストの鳥越俊太郎の支援を表明した。マック赤坂や立花孝志など、その他にも立候補を表明する者が相次ぎ、7月14日の告示時点には立候補者が21名となっていた。

選挙戦は小池が優位に進めた。増田は小池陣営の勢いを抑えきれず、鳥越は女性問題を週刊誌に取り上げられるなどして指示の広がりを失った。上杉隆や桜井誠など、その他の候補者は独自の戦いを展開したが、支持は少数にとどまった。

7月31日、投票が締め切られた20時ちょうどに、報道各社が小池の当選確実を伝えた。史上初の女性の東京都知事となった。

2.各候補の得票

各候補者の得票を見ていきたい。この選挙では、各候補者がどの地域でも同じような割合で得票したことが特徴である。

この表は、小池と増田の得票率の差を示したものだ。赤色は小池、緑色は増田が制した地域で、色が濃いほど得票率の差が大きい。利島村などをわざと大きくしたので縮尺がバラバラなのは許してほしい。小池が多くの地域で40%以上の票を集めて制している。特に23区では増田との差がやや開いた。増田が勝利したのは、檜原村と島しょ部5町村にとどまった。

小池は全体の44.4%の票を得て当選した。23区での得票率が45.7%とやや高い。地元の豊島区では52.9%もの票を集めた。多摩地域と島しょ部ではやや得票率が低くなっていて、増田との差が縮まっている。しかし、多摩地域の多くは40%台の票を集めていて、全体得票率との差はさほど大きくない。島しょ部では30%台の得票率となっている所があり、大島支庁と三宅支庁では増田が制した。

増田は全体では27.3%の得票であった。多摩地域では30%に達した地域もあったが、大半の地域で小池の得票率を下回った。利島村では50%の票を集めた。

鳥越は20.5%であった。国政選挙で民主党系の議員を輩出してきた国立市を含む多摩地域での得票率がやや高いが、千代田区や港区などでは得票率が16%台となった。全ての市区町村で、小池と増田の票を下回った。

上杉や桜井、マック赤坂らの得票率は2~0%台だが、どの地域でも同じような得票率であった。確固たる地盤は無いことがうかがえる。

得票率に関しては、島澤(2016)が詳細な分析を行っているので、ぜひ見ていただきたい。雑誌の記事なので読みやすい。

得票の地域偏重度(どのくらい偏っているか)を計るものに、RS指数というものがある。0~1の間の数で、1に近いほど偏りがあって、どこかの地域で集中的に得票していることがわかるというものだ。日常生活ではまず使わないが、とりあえず計算してみよう。

RS指数は軒並み低くなった。地域に関係なく、まんべんなく得票していることがわかる。得票率が極端に低いと、あまりに1票が貴重すぎて数値が少し高くでてしまう限界があり、この表だと関口安弘が該当する。

計算式はこのようなものである。政治学者の水崎節文が、水崎(1981)の中で組み上げた式で、以下略。詳細は後記の論文を参照されたい。

東京の選挙では勢いを持った政党がそのまま制してしまうこともある。2009年の衆議院選挙や、2017年の東京都議会選挙では、それぞれ民主党と都民ファーストの会が圧勝し、自民党の現職議員が相次いで落選した。東京では各政党の地盤はさほど固くなく、無党派層の動向が各候補の得票に影響を及ぼすことがうかがえる。ネット上の選挙活動だけでは、このような得票パターンに差異を与えるのは難しそうだ。

3.投票率

前回の都知事選挙の投票率は、59.73%であった。当時、東京の有権者は約1108万人であり、そのうち投票したのは約660万人である。多くの人々が投票を棄権したことがわかる。2014年の投票率は悪天候もあり46.14%となっていて、そこからは投票率が伸びている。

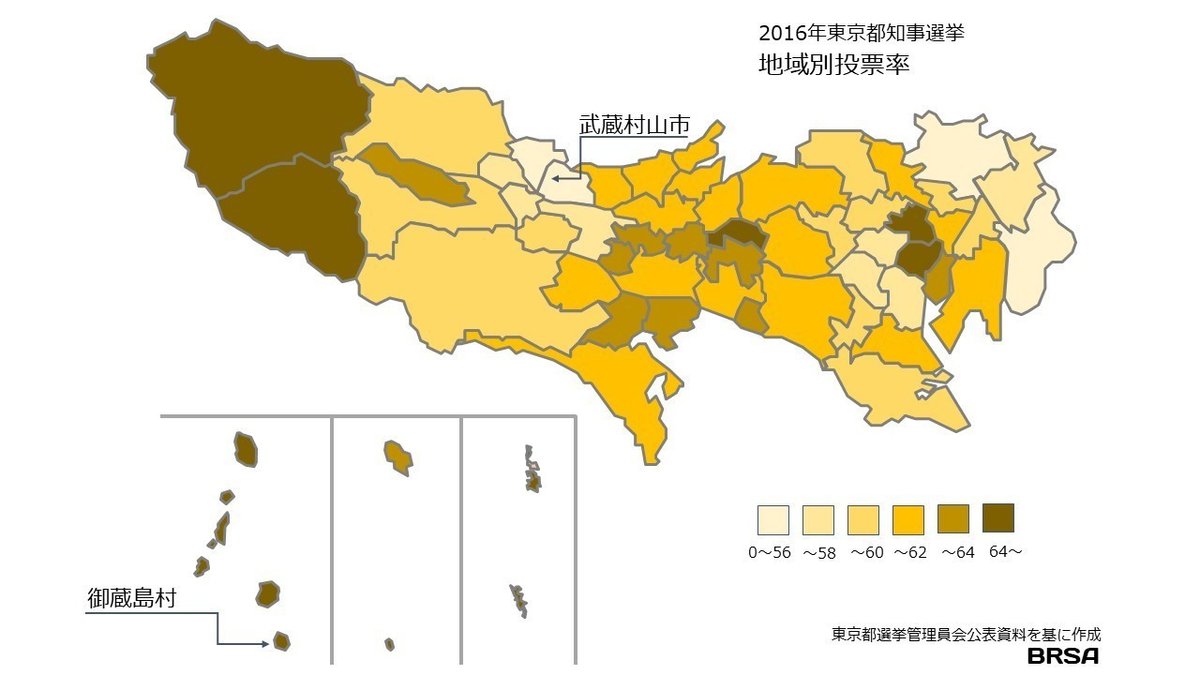

各地域の投票率を見ていきたい。有権者が約200人の御蔵島村が82.38%の投票率で、東京都下第1位となった。以下、利島村と青ヶ島村と、こちらも有権者数が3ケタの自治体が高投票率で続いた。上位10位までに、島しょ部の6自治体が含まれている。

多摩地域では日の出町の66.98%、23区では千代田区の64.65%が最も高かった。最も投票率が低かったのは、武蔵村山市の54.00%であった。

年代別での推定投票率では、20代の投票率が約40%だったのに対し、60代以上は70%を超えていた。若者の投票率が低い傾向は、長らく続いている。若者が投票しない理由を自治体も研究者も知りたがっているので、若者は投票しない理由を教えてあげてほしい(その前に投票してね)。

投票率についても、先に挙げた島澤(2016)が詳細な分析を行っている。高齢化率の高い地域ほど、投票率が高いというものを示したものだ。この説については、収入や居住年数など他の要素も分析し、補強する必要があるかもしれない(今後の研究課題?)。

4.無効票等

せっかく投票に行っても、投票が無効になってしまう場合がある。前回の都知事選挙でも、約7万3千票が無効票としてカウントされた。ここでは無効票について振り返ってみたい。

(1)無効票率

公職選挙法の規定により、候補者以外の氏名を記入したり、あるいは何も記入しないで投票すると無効票の扱いとなる。投票する時には、記入台に貼られている候補者名簿をよく見て、間違いの無いよう記入してほしい。

全体の無効票の割合は、1.12%であった。2%を超えたのは、有権者数が少ない島しょ部の自治体である。その他の自治体ではほぼ横ばいであり、地域による無効票率の差はほとんどない。

(2)持ち帰りと思われる票

交付されたにも関わらず、投票箱に入っていない投票用紙があると、無効票とは別に「持ち帰りと思われる票」にカウントされる。受付で受け取った投票用紙を、家に持ち帰ってしまう人がいるかもしれない。

東京都下では103票の「持ち帰りと思われる票」が発生した。最多は目黒区の23票。持ち帰り票のうち、8割が東京23区内に集中している。選挙管理委員会の職員が困ってしまうので、投票用紙は必ず投票箱に入れよう。

5.まとめ

2016年の都知事選をテキトーに振り返った。「さて、今回は?」と気になった都民の方は、是非投票所に足を運んでほしい。今ではネット上でも各候補者の情報を手に入れられる。様々な情報を見て、ベターな候補者を見つけてほしい。2020年の都知事選は、7月5日が投票日である。

・参考文献

島澤諭、「データで振り返る2016年東京都知事選」、「WEDGE Infinity」、2016年8月4日、https://wedge.ismedia.jp/articles/-/7462、2020年6月6日閲覧。

水崎節文、1981年、「衆議院総選挙における地域偏重的集票の計量分析試論」、『岐阜大学教養部研究報告』17巻、27-42頁。

(文:きゅえすた)