オスカー・ワイルド作「サロメ」と原田マハ作「サロメ」の感想文

年末『サロメ』にはまってしまった。

以前よく絵の展覧会に行っていた時、宗教画みたいなものを訳も分からず見たものだ。

聖書のことなど何も知らず、知ろうともせず、『サロメ』って何なの気持ち悪いねって、見たくないもののうちに入れていた。

でも、頭の中にひっかっかていたのだろう。

図書館で書棚を見ていたら、原田マハ著『サロメ』という本が目に入った。

私は少しでも利口にならねばならないと思ってその本を借りて帰った。

私は原田マハの筆力にぐいぐいと引き込まれていった。

原田マハは美術に造詣が深いので、聖書のことを書いたのではない。

今から丁度100年前、19世紀の終わりに突如として現れ、それまで誰もが描いてない独特のペン画を描いたという、夭折の画家について書いたのだ。

その夭折の画家の名前は、オーブリー・ビアズリー。

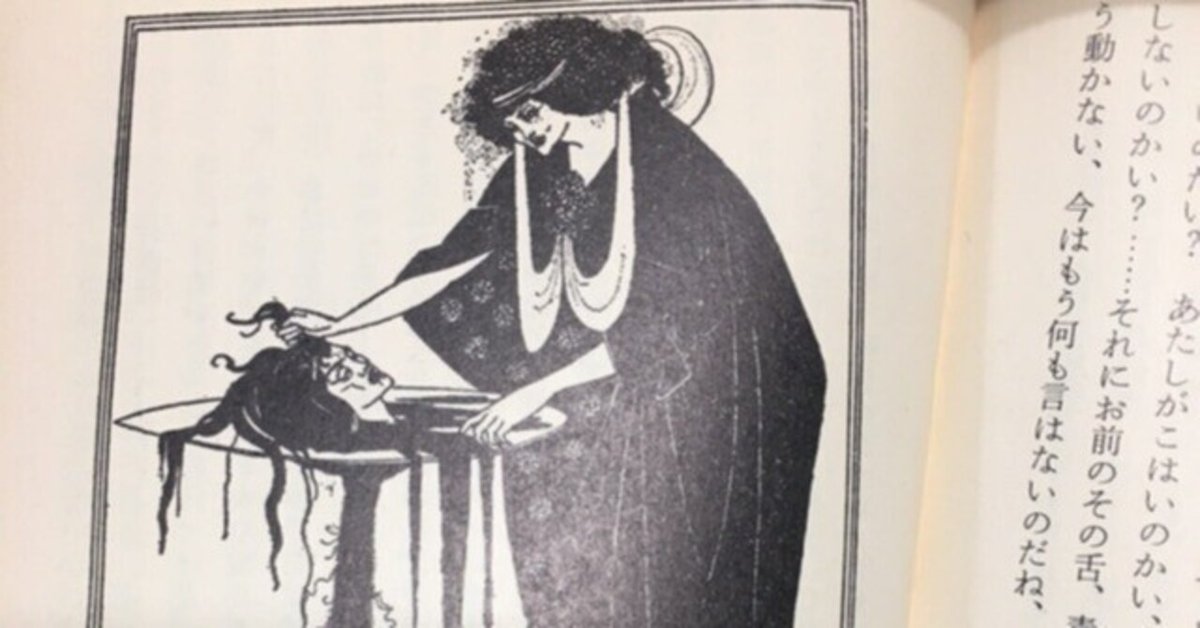

彼はオスカー・ワイルドの「サロメ」という戯曲に、挿絵を描く。

その挿絵の特異性が、オスカー・ワイルドの「サロメ」という本を有名にする。

原田マハの書き方では、挿絵が戯曲を凌駕するというふうに描かれている。

ビアズリーの絵挿があったがゆえに、オスカー・ワイルドの戯曲は有名になったのだと。

私は頭の中で自分なりにビアズリーの絵を想像し、ビアズリーの挿絵を見たいと思った。

幸い、岩波文庫・福田恆存訳・ワイルド作の「サロメ」が図書館にあった。

その本の中に、ビアズリーの挿絵が18枚入っていた。私はむさぼるようにその挿絵を見た。

原田マハの小説から私が想像していた絵とは違っていて、少しがっかりしたが、それはただ私の思いこみが、現実の絵と違っていたということだけで、ビアズリーの挿絵が当時の人を驚かしたという事実は動かない。

私は、福田恆存訳・ワイルド作の「サロメ」を読んだ。

面白い。決して挿絵には負けていない。

100年前のワイルドは、男色の罪で監獄に入れられたり、晩年は不運だったらしい。

100年たった今、ジェンダーレスが普通になりかけている。

今の世にワイルドが生きていれば問題はなかったのだ。

私の好きな、王エドロのセリフを、福田恆存訳・ワイルド作の「サロメ」から引用して締めくくろう。

『不思議な月だな、今宵の月は。さうであらう、不思議な月ではないか?どう見ても、狂女だな、行くさきざき男を探し求めて歩く狂った女のやうな。

それも、素肌のまま。

一糸もまとうてはをらぬ。さきほどから雲が衣をかけやうとしてゐるのだが、月はそれを避けてゐる。(われから中空に素肌をさらして。)酔うた女のやうに雲間を縫うてよろめいていく・・・・きっと男を探し求めてゐるのであらう・・・・酔うた女の足どりのやうではないか?まるで狂女のやうではないか?』