東日本大震災の震災伝承施設を巡って ~津波遺構 たろう観光ホテル~

こんにちは。

今回投稿するのは、岩手県宮古市にある「津波遺構 たろう観光ホテル」です。

こちらの場所には、今から1年半ほど前の2023年4月に訪れました。

最初に、宮古市の被害状況について確認しておきたいと思います。

2011年3月11日(金)に発生した東日本大震災では、宮古市において、最大震度が5強、そして、死者・行方不明者が517名という被害が生じました。

とりわけ、今回紹介する「津波遺構 たろう観光ホテル」が位置する田老(たろう)地区の被害は甚大で、震災前の人口は4,434人ほどでありましたが、犠牲者181名という被害を受けてしまいました。

ここからは現地訪問時の写真を交えながら、続けていきます。

少し離れた箇所からで見にくいところもあるかと思いますが、こちらが現在も遺構として残る、たろう観光ホテルです。

そして、こちらの写真が被災前のたろう観光ホテルの様子です。

たろう観光ホテルは、1986年に鉄筋コンクリート造りで建設されたホテルでした。

地域に根差したホテルとして長年にわたって観光客などを受け入れてきたホテルでしたが、東日本大震災では津波の被害を受けてしまいました。

6階建ての構造のうち、4階までが津波の浸水を受け、2階までは建物の柱を残して流失してしまいました。

その後、まちの復旧・復興を推進していく中で、たろう観光ホテルは震災遺構として整備されることが決まり、保存されることになりました。

そして、2016年4月1日より一般公開が始まりました。

建物の中には自由に入ることはできませんが、事前に宮古観光文化交流協会が実施している「学ぶ防災ガイド」に申し込めば、たろう観光ホテル内の見学も含む田老地区の震災前と震災後の変遷や教訓、伝承のお話を伺うことができます。※なお、こちらのガイドは有料です。

↓ 詳しくは、こちらのホームページもご参照ください。

・宮古観光文化交流協会 田老の学ぶ防災ガイド

こちらの写真は、学ぶ防災ガイドに参加した際にホテルの6階から撮影したものです。少しわかりにくいですが、ホテルの6階なので、それなりの高さがあります。

目の前に見えるのは、震災後、新たに造られた防潮堤です。

高さは14.6メートルほどあります。

田老地区のまちの歴史について、ここで少し触れておきたいと思います。

田老地区は、歴史的に数多くの津波の被害を受けてきました。

こちらの写真は、たろう観光ホテルからもほど近くにある製氷貯氷施設です。ここに、ある記述がありました。

注目していただきたいのは、右側のオレンジのところです。3か所ありますが、これは明治・昭和・平成時代に到達した津波の高さをそれぞれ表しています。

・1986年 明治三陸地震津波 15.0メートル

・1933年 昭和三陸地震津波 10.0メートル

・2011年 東日本大震災 17.3メートル

上記のとおり、津波の教訓となる目印が掲げられていました。

このように、東日本大震災以前から田老地区は津波の被害を受け、それに伴い津波に強いまちづくりを構築してきました。

その一つの象徴が、防潮堤です。

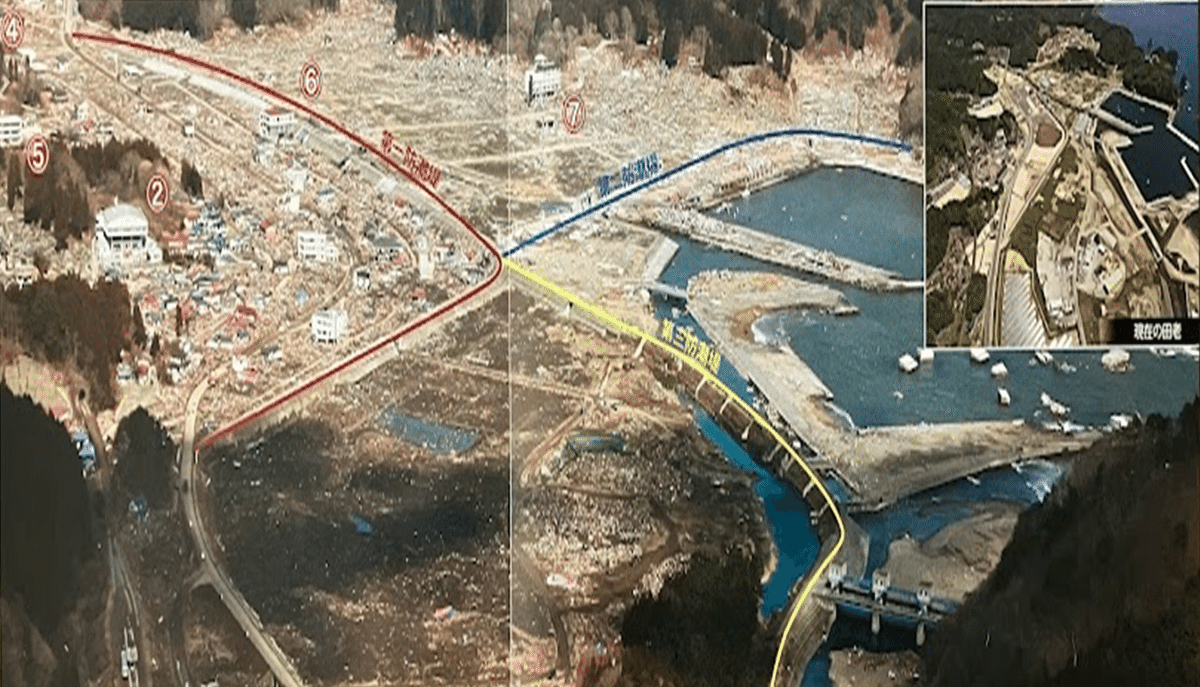

こちらは、田老地区の東日本大震災の被災前の町並みです。赤色と青色、黄色の線は、それぞれ防潮堤です。

この防潮堤は町全体を囲むように造られ、総延長2.433メートル、高さ10メートルに及ぶ規模のものでした。その佇まいから「万里の長城」とも形容されたと言います。

そしてこちらの写真は、東日本大震災被災後の田老地区の町並みです。10メートルを超す津波は幾重にもそびえたつ防潮堤を乗り越え、田老の町は甚大な被害を受けることになってしまいました。

この写真の中央上にある白い建物(⑦と付記されているところ)が、たろう観光ホテルです。

また、防潮堤の構築以外にも、避難やすいように平地から高台への避難道を整備したり、碁盤の目状に道路を整備し避難の方角を分かりやすくしたり、田老地区全体の毎年の避難訓練の実施などをしたりと、ハード・ソフト両面にわたって様々な津波・防災対策を震災前より行ってきました。

こうした取り組みが、東日本大震災の発災後の各自の避難につながったと評価する意見もあります。

しかしながら、10メートルという高さの防潮堤があったことで、「強固に守られているから」とかえって安心してしまったり、避難が遅れてしまったりといった方がいたとするなら、ここから教訓としなければならないことが私たちにもあるのではないかと思うのです。

東日本大震災では情報が錯綜し、津波予想高さが住民の方に広く行き渡らなかったという一面も否定できません。

実際に、発災直後に防災無線で津波の到来を放送していたようですが、その予想高さは当初は3~4メートルほど。後にその予想高さは6メートル、8メートルと高くなっていきますが、その頃には津波そのものが到達してしまったそうです。

この当初の防災無線の放送を聞いた住民の方の中には、「防潮堤を超えることはない」と避難の判断をせず津波の被害に遭ってしまった方もいたようです。

「津波に強いまち」としてまちづくりを進めてきた中で、逆に、それまでの経験則や防潮堤という設備に安心してしまったのかもしれません。

田老地区は東日本大震災の被災後、浸水地域をかさあげした上で防潮堤を再度整備し、港の近くにあった住宅を高台へ移転した上でまちづくりを構築してきました。

被災地域のまちづくりは、その地域ごとによって方向性が異なり、田老地域のように防潮堤を据えたまちを再建したところもあれば、防潮堤を構築せずに海が見える風景を残すことを決めた地域もあります。

しかし、まちづくりを担う行政と地域住民の意向がすり合わない中での復興の方針が決められてしまった地域もあると聞きます。

また、これは被災地域だけのことではありませんが、元々その地域にいた人が別の土地へ移り住んでしまい、住民の減少、それに高齢化が進んでいるという状況もあります。

復興だけに留まらず、残った住民が住み慣れた地域で持続可能な生活を維持していくために何ができるかといった課題がまだまだ残されているように感じます。

……話がそれていってしまいました。

繰り返しになりますが、田老地区は東日本大震災より前から津波に強いまちづくりを構築してきました。

それにより被害が軽減したという見方もありますが、犠牲者が発生したという点においてとてもつらい現実がそこにあったということには変わりありません。

田老地区のことから忘れてはならないことは、

・日頃より、津波に備えておくこと(ハード面・ソフト面において)。

・大きな地震が発生して津波警報や大津波警報が発令されても、予想高さを超えてくる津波があることを想定しておくこと(予想高さは順次更新されていくことがあるため。また、津波の高さ予測はあくまで観測地点においてであり、観測地点以外では高さが異なることも想定されるため)。

・防潮堤は、津波を防ぐというより津波の到達を遅らせる機能であるという認識を持つこと。

・そして何より、津波警報や大津波警報が発令されたら、その予想高さに関わらず、高台に避難するという行動を取ること。

こうしたことを私自身大切なのではないのだろうかと、田老地区を訪れて、そして今感じています。

今回もお読みいただきありがとうございました。

==================================

参考文献

・宮古市災害資料アーカイブ みやこあす 東日本大震災

https://miyako-archive.irides.tohoku.ac.jp/higashinihondaishinsai/

(検索日2024年10月9日)

・宮古市災害資料アーカイブ みやこあす 東日本大震災【2】防潮堤が救った命、備えることで救えた命

https://miyako-archive.irides.tohoku.ac.jp/tatakai/higashinihondaishinsai/2/

(検索日2024年10月9日)

・東日本大震災にかかる宮古市の対応について https://www.bousaihaku.com/wp/wp-content/uploads/2013/11/i1_shityouson_syokuin_miyako.pdf (検索日2024年10月15日)