「シビルウォー アメリカ最後の日」感想 ジェシーとリーの対比 ジャーナリストとしてプロフェッショナルに徹するということ

恐怖の正体

シンゴジラが3.11をテーマに扱い、日本人の恐怖を思い起こさせ、それがシンゴジラの恐怖の原動力になり日本でヒットしたのと同じような原理でシビルウォーもアメリカでヒットしたのだろうか。

対話しようとせず一方的に銃を向けてくるジェシープレモンスがこの映画で最も怖いキャラクターになっているのも、観ている人の記憶を思いおこさせて恐怖を煽るからだと思う。

さらに銃声のデカさ、リアルさがマイケルマンのヒート的なかっこよさ、フェティッシュではなく、ジャンプスクエア的な恐怖演出として機能していた。

銃声のリアルさは実際に銃声を聞いたことがある人にはその時の感覚や記憶を思い起こさせると思う。

多種多様なアメリカ人 多種多様なジャーナリスト

ロードムービーの道中、多様なジャーナリストやアメリカ人をみる。

アドレナリンの虜になってるアジア人ジャーナリストや、ワシントンDCで登場する金儲けのことだけを考えるジャーナリスト。

内戦に乗じて純粋にただ人種差別をして自分の考えるアメリカ人を選別し娯楽として人を殺すジェシープレモンスもいれば、戦争を見て見ぬふりをしていつも通りの生活をしているフリをする人もいる。

ジャーナリストとしてプロフェッショナルに徹するということ

ジェシーは映画の前半、駆け出しのフォトジャーナリストとして、ベテランカメラマンのリースミスに憧れを抱く。

経験や知識に乏しいために実際の暴力や死体を目の当たりにして撮影することを忘れてしまう。映画の中盤、同業者のアドレナリン分泌快楽アジア人2人組と共に、車を走行させながらの車から車への移動というぶっ飛んだおふざけをする。カメラマンとしてプロに徹しているとはいえず、なんならふざけ始めるなど内戦中の国にいながら緊張感に乏しい印象を受ける。

そんな彼女が後半、フォトジャーナリストとしていいとも悪いともいえないようなキャラクターアークをえがき始める。

銃撃をものともせず、撮影を続ける。人の死を撮影するごとに、死に対する共感性がなくなっていく。

カメラというフィルターを通して、pressという役割を演じることに徹することで共感性が消えていく。

戦場カメラマンとしてプロフェッショナルに徹する。

一方でベテランカメラマンであるリースミスは、映画の序盤から戦場で起きている殺人に冷徹なまでに客観的で、写真を撮ることだけ集中するプロフェッショナルに見える。

ジェシーを戦場に連れて行くことにも最初は反対し、車と車を移動するジェシーのおふざけにもイラついていた。リーだけがどれだけキツい仕事かわかっていた。

だが爆破テロの後の風呂のシーンで、自分は介入せず人が殺される瞬間を撮影するだけというスタンスや、過去の死体がフラッシュバックし、心を痛めてるということがわかる。

終盤のワシントンDCの戦場ではジェシーとは対照的に怯えきっていた。

これが死に対して感覚のバグを起こしていない正常な感覚の正常なリアクションだと思う。

つまりジェシーとリーは後半にかけて印象が逆転する。

ジェシーとリーの対比

ベテランおじいちゃんフォトジャーナリストの死体を撮影したものの、倫理的な葛藤の末に削除したリーと対比するようにジェシーは撃たれるリーを撮影する。リーが打たれたことに対して放心状態にはなれど涙を流すなど感情的なリアクションを示さない。

人の死、自分の死に対して麻痺してるジェシーが射線上に飛び出し、リーはジェシーを守る。人を守るという作中で数少ない人間の優しさの部分を垣間見せるような行動に出る。それすらも撮影の対象にするジェシーが少し怖かった。

映画の冒頭、戦場を撮影している憧れのリーを撮影するジェシーの視点。オシャレをして笑顔のリーを撮るジェシーの視点と続き最後に撮影するのがリーの死を撮影する倫理観の曖昧なジェシーの視点というのが悲しかった。

その後ジェシーはリーが生きているかどうかを確認することすらせず、反政府軍に殺される大統領という歴史的な場面の撮影に向かう。

大統領へのクソ雑インタビュー

ワシントンDCで当初の目的だった大統領へのインタビューを始める。

それがクソほど雑で、大統領はただ、殺さないでくれと悲願する。それで充分だと言い放ち撃ち殺される。

14ヶ月取材を受けていない大統領にインタビューをするという目的は重要ではなく、歴史的な瞬間で何を言おうと何をしようとそれを撮影することだけが目的になっているのだろうか?

ジャーナリストとしてのあるべき姿、持つべき倫理観がわからなくなるラストだった。

ちなみに監督自身は主人公のジャーナリストとしての姿勢にポジティブな意味を込めたようです。

この時代の特徴として、ジャーナリストが敵視されがちだと思っている。それは腐敗した政治家がジャーナリストを矮小化しているからだと思います。デモを取材しようとすると唾をかけられたり、暴力を受ける状況にある。これは本当に狂気の沙汰です。国を守るため、我々の自由な生活を守るためにジャーナリズムは必須。こんな世の中ですから、映画ではジャーナリストをヒーローとして描きたかった

彼女の報じ方は1960年、70年代のジャーナリストのスタイル。目の前の出来事を淡々と記録するという、リポーターとしてのジャーナリストを彼女を通して描いているつもりです。一方で西洋諸国では今、“そのまま報じる”という原則が放棄されているように感じます。つまり“プロパガンダ・マシーン”に成り下がってしまっている。大手メディアはニュースを報じることよりも広告収入を重んじて、メディアの責任を放棄している。一番若いジェシーにそんな僕の思いを託しているのです

監督はこのようにインタビューで答えてはいるものの、だったらあのような結末にならないはずで、ジェシーがジャーナリストとして完璧にあるべき姿に成長したわけでもないし、でも監督がいうようにメディアとしての中立性を保つためにはある程度は自分の感情や考えを抑え込まなくてはならない。ジェシーというキャラクターを語るとき、一面的ではない、いくつかの側面があり、これが正しいという結論を出すことができるのかはわからないが、少なくともこの映画を見た限りだとジャーナリストかくあるべしという結論を出しているようには見えなかった。

ジャーナリストを主人公にした理由

アメリカの分断という現代的なテーマに、ジャーナリズム批評というレイヤーが重なる。

フォトジャーナリストを主人公にすることでどちらかの勢力に肩入れさせることなく、起きていることを客観的に捉えさせることができる。観客にどちらかを応援させる作りにしていない。

そのうえ最前線に送り込み、観客と共に戦争を体験させることができるし、武器を持たないため反撃する手段がないというこの映画のハラハラ要素もこの設定が支えている。

アメリカの話とみせかけて

今作は未来のifだし、どちらがどのような思想の元に戦いをしてるかという特定のイデオロギーやバックグラウンドの説明を排している。

ドキュメンタリーのような、でも現実ではないというバランスを保っている作品。

今作られるべき意義のある映画でもあるが、同時に戦争はどこの国、いつの時代でも起こり続けている。

アメリカ国外の人からこれは自分たちの映画じゃないと感じさせないために、対立の原因を具体的に示さないことで、いつの時代どこの国にも当てはまる戦争映画になった。

今作のテーマ

アメリカ最後の日という副題が日本で勝手つけられてはいるものの、どこの国にも、いつの時代にも通ずる話をしている。

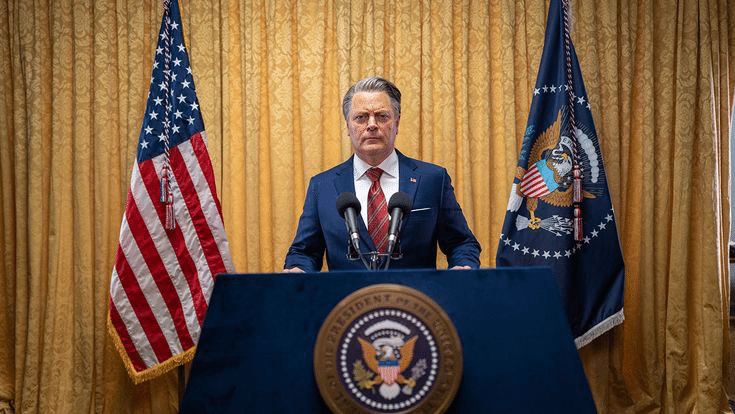

さらに今作は観た人それぞれの視点から語ることができる。民主主義国家にも関わらず権威主義的なポピュリストの独裁者が誕生してしまっているという話

アメリカの今の話

他者の話をいっさい聞かず、what kind of american are youというセリフに象徴されるように、他者とその意見を尊重しない姿勢が分断を作り上げているという話

ジャーナリストの話

ちなみに日本の観客は中盤登場し、ジェシープレモンスに秒で殺されるアジア人について語りたいことは多いと思う。

いくつものレイヤーが重なり、いくつものテーマを内包している。

フォトジャーナリストの仕事が現実をそのまま撮影し、事実をそのまま伝える仕事だとしてもトランプ暗殺未遂の時の星条旗をバックに拳を振り上げるトランプの写真に代表されるように、撮影する人、そしてそれを見る人の匙加減で現実は歪曲されます。

写真ではなく映画というメディアで現代を切り取った今作を、観た人それぞれがそれぞれの視点から考えを持ち議論する、それを促すために作られた映画に感じた。

ガーランドさん自身は『シビル・ウォー アメリカ最後の日』を観る人に何を伝えたいですか?

ガーランド: それは観客次第です。言語やコミュニケーションに関する現実のひとつとして、お互いが同意できるという保証はまったくありません。お互いが言っていることだけでなく、実際に言われていることについても同意できるという保証はないのです。これは物語の本質であり、コミュニケーションの本質でもあります。私はあまり心配していません。私は自分の基準にできるだけ忠実に物語を伝えようとしています。また、観客のためにスペースを残すよう意識的に努めています。なぜなら、観客をプロセスから排除しようとしているわけではないし、排除することはできないからです。すべての質問を明確にし、すべて明確に答えようとしても、異なる解釈が生まれるでしょう。ですから、私はそこに傾倒することを選びます。なぜなら、興味深いからです。人々は異なる解釈をしますが、私はそれを無効だとは思いません。

⤴︎感想その2