矩計図による検討手順を具体的に(その2)〜実施案件でのRC壁式構造〜

建築の設計図。矩計図を描くときって、なんだかワクワクしませんか。考えたアイデアを実現するために、縮尺をうーんと大きくして描いてみて、自分の思い通りにぴしっと納まったとき、ある種の達成感が得られます。

このnoteは、矩計図の書き方の手順を紹介する記事の第2弾です。

第1弾がけっこう反響ありまして、有料にもかかわらず僕のいままで書いた記事でページビュー数が首位になりました。投稿時にどかーんと読まれるのではなく、コンスタントに読み続けられています。

前回の記事で、基本設計からの早い段階で矩計を検討する大切さを話しました。

実施設計の作図段階で矩計図をはじめて書くようでは、もう遅いです。構造デザイナーはすでに構造計算しているし、設備エンジニアも粛々と設計図を描いています。そんな佳境で、やはりこうしたいと思っても時すでに遅し。修正はもうできないのです。だから、基本設計で描いて、さらに発想を膨らませたり、確認作業していったりするのが大事です。

学生の方にもぜひ、読んでいただきたいですね。構造・設備のエンジニアリングがわからないにしても、自分の考えた建築がどのような架構をしているのか、設備はどのようなルートで通したいのかを考えることは、コンペや課題に対してはもちろん、後の実施プロジェクトでもとても有用なことです。

第2弾を書くにあたり、前回記事を読み返しました。こんなことを言うのもアレなんですが、矩計の描き方を解説している有料ゾーンよりも、むしろ取り組みの姿勢を話している無料ゾーンのほうが、重要なことだと思っています。

ということで、第2弾は「RC造壁式構造」を描いていきます。矩計図による検討方法を、具体的な手順に沿って解説します。

個人邸から集合住宅の設計で、よく採用されている構造形式ですので、汎用性があるのではないでしょうか。文字通り鉄筋コンクリートの壁とスラブで剛接合をして、その頑強さで建築をもたせる構造です。地上5階建てまで採用でき、中・小規模な建築に向いています。安藤忠雄の有名な「住吉の長屋」も壁式構造だったりするわけです。

前回は、鉄骨造の仮想ビルを想定して解説しました。みなさんどう思われましたか? 僕はもっとこう仮想建築もよいけれど、リアルっぽさが欲しいと思いました。鉄骨造の入門編としてはよいのだけれど、描いていて少々物足らなさがありました。

今回は、僕自身が独立時に手掛けていた、実際建った案件をもとに解説していきます。設計時に戻ったつもりで描いていきます。

そうそう、第1弾の有料ゾーンを、一部無料に開放しましたので、ぜひ読んでみてくださいね。

さて、第2弾の建築はこんな感じになっています。

所在地:東京都目黒区

用途地域:第一種住居地域

用途:シェアハウス(基準法上は寄宿舎)

規模:地上3階

構造:鉄筋コンクリート壁式構造(WRC構造)

のべ面積:約470㎡

住宅密集地にある、20戸のシェアハウスです。シェアハウスって、大きな家みたいなものです。個室が各自割り当てられていて、みんなが集まれるLDKがあり、共同の風呂・トイレがあり、大家族で住んでいるようなイメージです。

このシェアハウスの基本設計に戻ったつもりで、矩計図を手順を追って描いていきます。残念ながら、VE(バリューエンジニアリング:仕様は落とさずにコストを削減すること)によって実際にはできなかった納まりもありますが、大枠は変わっていません。

目次はこんな構成で進んでいきます。

1.準備(図①)

2.基準線の作図(図②③)

3.スラブレベル(SL)の設定と、RC壁厚の設定(図④⑤)

4.躯体を描いて、同時に寸法も描いていく。屋根の水勾配も(図⑥⑦)

5.防水・断熱材で建築を囲う(図⑧⑨⑩)

6.エンジニアリングを入力して天井高さを決める(図⑪⑫)

7.断面からの見えかかりを描いてインテリアを検討する(図⑬⑭)

8.忘れないうちに各部仕様を書く(図⑮⑯)

9.詳細な部位や簡単なパースでおさまりを確認する(図⑰⑱⑲)

10.おわりに(検討図と完成した建築との違い)

それでは、描いていきましょう。

①

1.準備(図①)

今回は大きく描きたいのですが、紙面の都合上1/40のスケールで進めていきます。

検討する場所は、フルに1、2階をぶち抜いたLDKと、上階にある個室の断面を描いていきます。ここの断面は、唯一道路から見えるポイントなので、ファサードも考えていきます。

用意するもの

4Bの鉛筆ー柔らかいので、描いては消す行為が容易にできます。手が疲れません。文字は2Bを使うと書きやすいです。

A3サイズの紙ー水平垂直がとりやすいため、5mmグリッド用紙がいいですね。

30センチの三角スケールー小さい三角スケールではなく、大きいもの。大は小を兼ねる。

消しゴム

②

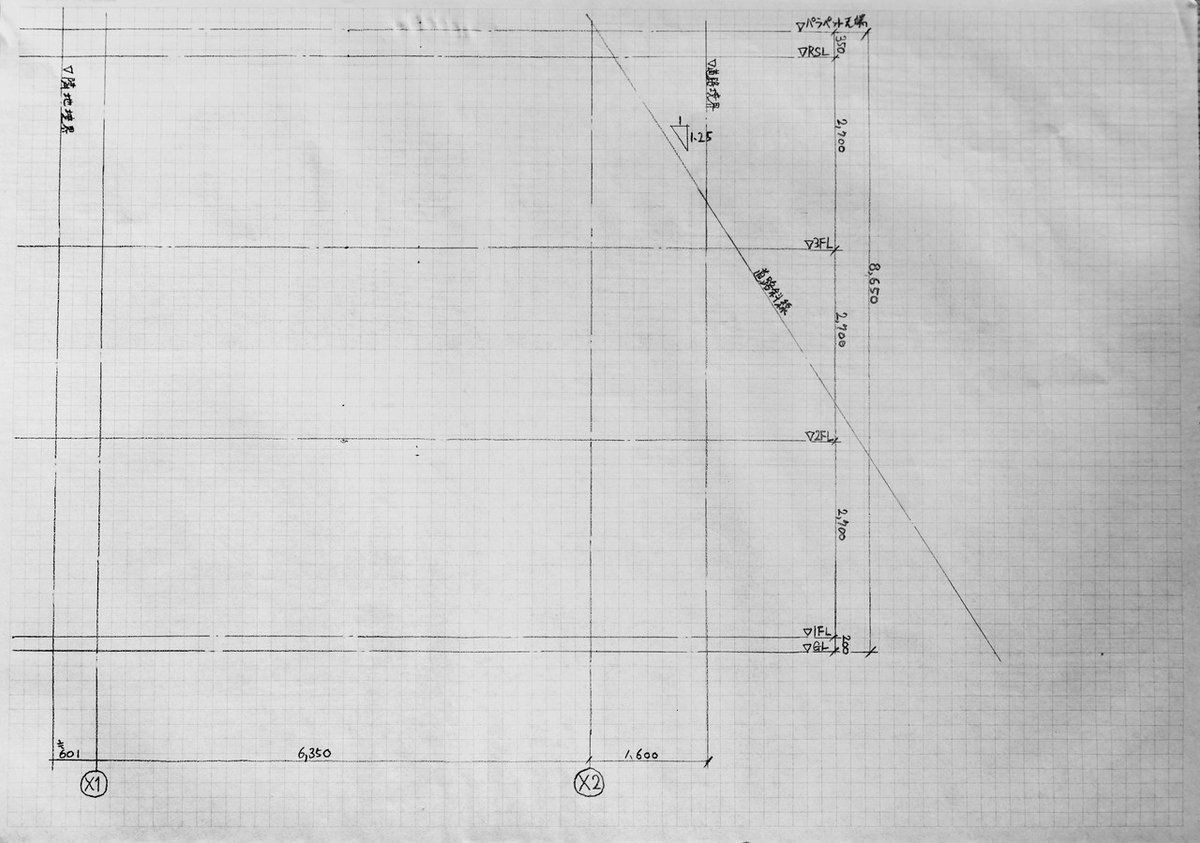

③

2.基準線の作図(図②③)

線を際立たせて写真をとるのは難しいですね。撮影が下手なもので、ご容赦ください。。

すでにおおまかな断面図があるので、ここまでは機械的に手を動かしていきます。

重要なのは、図面右側の道路境界線あたり。この建物は2項道路(私道)に面しており、道路幅が4メートルになるように、敷地をセットバックしています。だから、道路からの斜線制限はギリギリかわす様な高さ設定をしている断面計画なので、矩計で詳細検討をしていきます。

④

⑤

3.スラブレベル(SL)の設定と、RC壁厚の設定(図④⑤)

一律FL(フロアレベル)より50mm下がったところがSLとしています。仕上げはフローリングなので、実はそんなにいらないのです。が、図面外にある、各階ラウンジで床にタイルを使っていまして、部分によって梁(後述)を下げたくなかったので、一律50mm下がりとしました。

壁式構造の場合、一般的には構造躯体としての壁厚・スラブ厚は180mmとなります。よほど大空間や階高を高くすれば、ぶ厚くなります。

じゃあ、壁厚は180mmなのだね、と言われると、実は違います。

構造体としては180mmですが、実際の壁厚はもっと厚くなります。鉄筋がさびないよう、コンクリート厚さを大きくします。増し打ちですね。この検討では外部側を25mm、内部側は15mmで、壁厚は計220mmとしています。

⑤の右図を参照ください。

道路斜線の話に戻りますが、敷地境界から躯体芯までの距離は1600mmでしたが、壁ヅラまでの距離は1485mmとなり、これが後退緩和距離となります。

したがって、住居系地域ですから斜線勾配1.25ですので、斜線による最高高さは8712mm((1.485×2+4)×1.25)となります。この建築の高さは8650mmですから、無事クリアというわけです。

次は、壁・梁・基礎の構造躯体を描いていきましょう。壁式構造なのに梁がある、、? どういう架構になるのでしょうか。

⑥

⑦

4.躯体を描いて、同時に寸法も描いていく。屋根の水勾配も(図⑥⑦)

増し打ち厚さを含めたコンクリートの壁厚で構造体を描いていきます。

壁構造にも、柱梁で構成されるラーメン造と同じく、梁があります。一定のスパンで梁がかかります。ちょっと違うのは、梁幅を壁と同じにできるので、見た目には梁が見えないことです。

だから、スラブtoスラブの高さで開口を開けるには、ちょっと注意が必要で

ここから先は

¥ 990

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

よろしければサポートお願いします!いただいたサポートはリンゴ、、じゃない取材費に使わせていただきます!