Rainworldの考察と感想

Rainworldという、生態系の底辺生物「ナメクジネコ」として世界を探索するゲームをプレイしました。マスコット的な愛嬌のある主人公のデザインと2D探索アクションということで興味を持ったのですが、エンディングや世界観設定がかなり難解……というか情報収集・整理の余地のあるものだったのでそこら辺について考えてみたいと思います。

世界観やストーリー、キャラ背景など考察可能な情報は多岐にわたり、一から話すのが面倒くさいのでゲーム中で手に入るパールやダイアログから自明だとわかる情報(各ナメクジネコのストーリーやイテレーターの歴史など)は飛ばして、自分が整理したい、考えたいと思った部分のみ書いていくつもりです。

エンディングと「昇天」

一回目、生存者でエンディングを迎えた時は全く意味が分かりませんでした。道中で出会った神を自称するロボットは「苦しみのサイクル」なんて変なことを言うし、その助言に従って地下深くに降りたら謎の黄金の液体が溜まっているし、潜ったら変なミミズみたいなのがたくさんいるし、そいつに引っ張られたと思ったら自分のドッペルゲンガーがたくさん現れるし、最後はそいつらとともに光り輝くナメクジネコの樹に合流するし。

なんとなく雰囲気はわかります。たぶん輪廻転生と解脱です。でもゲーム内で分かっていることを少しだけ整理してみようと思います。

まず前提として、この世界に生きている生物は死んでもやがて別の身体で誕生し、永遠に生と死のサイクルを苦痛の中で繰り返している……という考えがあります。これはピンク色のロボット「ペブルス」や地下の寺院などを作った古代文明の主たちが至った考え方ですが、青いロボット「ムーン」によると「死が終わりではないことはどんな生き物でも直感的に知っている」のだそうです。輪廻転生ってやつです。

そして古代人たちはそのサイクルから逃れる「昇天」こそが救済であり、全生物が目指すべきことであるとも考えていたそうです。正直傲慢そのものな気もしますが、彼らはこの目的を達成するためにイテレーターと呼ばれる超高度有機AIを各地に設置して全生命救済の方法を考えさせるとともに、自分たちのインフラの維持・運用も任せていたようです。自分で作っておきながら「イテレーター(ペブルス)と良好な関係をいまだに維持しなければならないなんて」と不平をこぼす古代人の記録がパールで確認できます。基本的にいけ好かない奴らです。

世界全体の救済については全く解決策を見つけられなかったものの、個人の昇天についてはすぐに方法が確立されました。地中を深く、深く掘ったところで発見された空虚の水は、エネルギー産業的にも革命的な資源でしたが、これを精製した液体を貯めたものにつかることによっていとも簡単にこの世を去り、サイクルから逃れられることが分かったのです。古代人たちはこの空虚風呂に浸かることによってどんどん昇天し、全生物の救済というとんでもない無理難題を課されたAIと大きく改変された環境と文明の廃墟を残して一足先にいなくなってしまいました。最後までいけ好かないやつらです。

ここを下に泳いでいくとおそらく「救われる」

ただこの方法も完全ではないらしく、欲や執着が大きいとか悪いこといっぱいしたとかそういう”強い”魂は昇天できず、「残響」となって各地へ取り残されてしまうらしいんです。ゲーム中で出会う謎の輝く影の正体はこれです。発明家が昇天に失敗したのもこれが原因じゃないかな……

周辺エリアに非常に美しいエフェクトが掛かる

「腐敗」とペブルスの過ち

この世界には様々な生物が登場します。肉食草やムカデ、トカゲや虫といった生物の存在は普通の進化の範疇で説明がつくのですが、生物のうちいくつかは明らかに通常の進化では説明できない特徴を備えています。

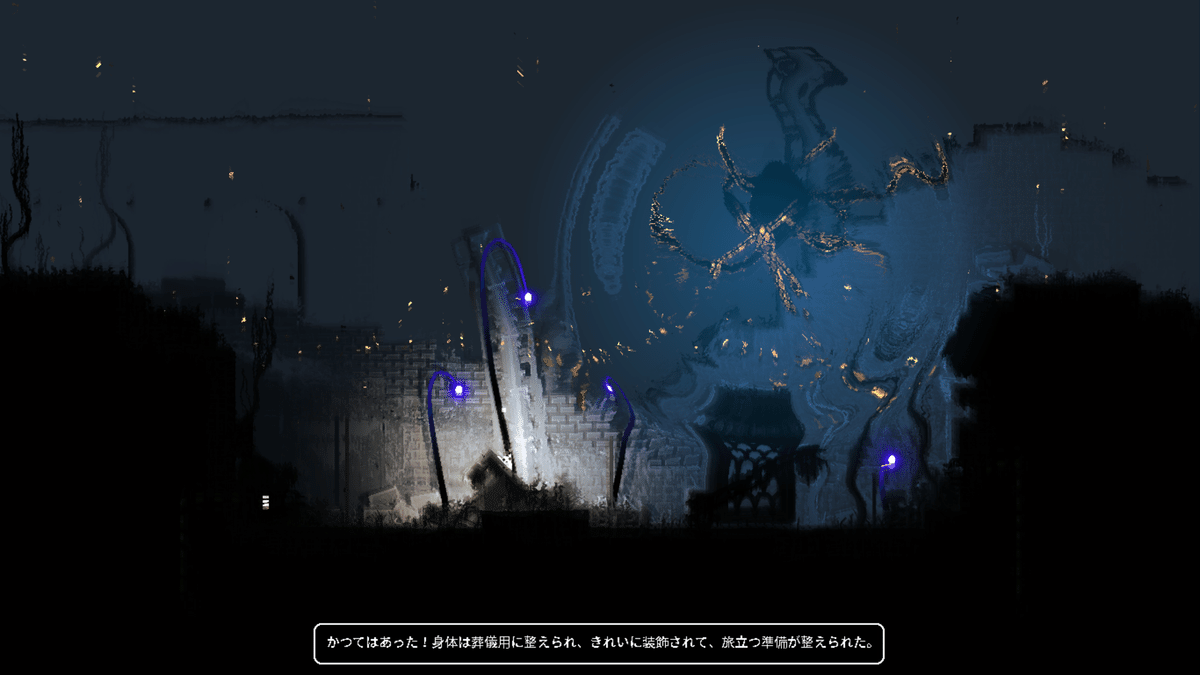

その代表例として「腐敗」があります。これは青く光る「コア」と細長い触手からなるタコのようなクモのような気味の悪い生物で、明らかにそのほかの生物とは違う雰囲気をまとっています。生息圏はおもにイテレーター・ペブルスの下部構造と、廃棄物が流れ込んで溜まる「生ゴミ」エリアの下層です。強力な頂点捕食者を含むほとんどの生物が、この不気味な青タコを恐れて避けようとする点も特筆に値します。生態系の中で異物に当たるこいつらは、いったいどこから現れたのでしょうか?

「Daddy Long Leg」はクモみたいだけどクモじゃない虫をまとめて指す英語名

その起源について明確に語られた情報はありません(あるいは見つけられていません)が、手がかりとなりそうなものはいくつかあります。まず、ペブルスが自身を蝕む腐敗について「俺の過ち」として話していること。これはストリームのキャンペーンで確認できます。さらに、特定の通信においてイテレーターたちが、「ペブルスが腐敗病にかかった」と話していること。ここらへんから、「腐敗」は土着の生物の進化というよりは、ペブルスが何らかの失敗の末に生み出してしまった、イテレーターに関係がある存在だということがわかります。

では、その「ペブルスの過ち」とは具体的に何なのでしょうか?これについてもパールの内容などから大体は推測できます。まず、「藁のスライバー」というイテレーターが「解決策を発見した!」と宣言したのちに禁忌を破って自殺した事件について、「不整脈」という人物が興味を持っているチャットログが確認できます。この「不整脈」は、文字の色からペブルスの別名義、ハンドルネームであることがわかります。

また、ペブルスは世界全体を昇天させる任務の達成方法が見つからず、相当イライラしていたことも別のパールから確認できます。どうやら彼は、解決策の見つからない現状に嫌気がさし、藁のスライバーのように禁忌を破って自殺を試みていたと推測できそうです。この自殺は決して消極的なものではなく、「解決策を発見したというものが直後に自殺したのだから、それこそが解決策なのではないか?」という推理に基づいたものです。

その「禁忌」の内容と破り方についても、パールに書いてありました。まず、「イテレーターは自殺してはならない」という禁忌が彼らの有機コンピューターを構成するゲノム一つ一つに刻まれています。さらに、「有機ゲノムのコードを書き換えてはならない」という禁忌も存在しています。

これを破壊するためには、禁忌を無効化した有機ゲノムを新たに製作する必要があります。その方法として、既存のゲノムのコードを書き換えるのではなくランダム化し、その配列の中から目的に近いものが出てくるまで繰り返す……という無限の猿定理みたいなやり方が示されています。

途方もない時間が掛かる都合上、複数のプロセスを並列で実行することを想定した手法ですが、並列処理を増やせば増やすほど管理・制御は難しくなります。ペブルスはこれに挑戦し、そして失敗したのではないでしょうか。

イテレーターの内部には、有機生物を防衛する謎の触手生物が放たれており、こいつらの挙動がかなり「腐敗」と似ています。確証はありませんが、有機生物のゲノムを編集する過程で何らかの理由で失敗し、この触手生物が腐敗へと変わってしまったのだと推測できそうです。

そしてその「何らかの理由」についても心当たりがあります。

イテレーターは内部の処理を微生物によって行っており、計算をすればするだけ老廃物が溜まります。この老廃物を洗い流し、微生物を活発に保つために毎日膨大な量の水を吸っては吐き出しています。禁忌を破るために多大な量の並列処理を行ったなら、当然普段より多量の水を吸収したはずです。実際パールの中には、水源を同じくするムーンが「ペブルスが普段の4倍以上の水を消費しており私の分が無い。このままでは崩壊する」と困っている様子も記されています。この多量の水の吸収はムーンが崩壊した原因であり、同時にペブルスが禁忌を破ろうとしていた瞬間なのだと考えられます。

結局命の危険を感じたムーンは「年長者権限」で強制的にペブルスの吸引を止めてしまいます。おそらくゲノムの編集に失敗した原因はこれで、水の供給を絶たれ並行処理に失敗したペブルスが「最悪なタイミングで止めてくれたな」と怒りをあらわにしている様子が記されています。

「聖人」のキャンペーン内容

Rainworldのキャンペーン(ストーリーモード)はおおむね、各イテレーターのセリフやオープニングムービーなどから各ナメクジネコのストーリーを推し量ることができます。生存者は雨に流されて、僧侶はそれを追いかけて。ハンターと槍マスターはほかのイテレーターからの使者として、ストリームはペブルスに依頼を受けて。食いしん坊と発明家は食欲と復讐心に突き動かされてRainworldの世界を旅します。

しかし、最後のナメクジネコである聖人のキャンペーンは全体的に謎めいています。オープニングはいきなり昇天のシーンから始まるし、初期のカルマ値がなぜか低いし、カルマ値をマックスまで上げると空中浮遊(!?)と敵の”救済”(!?)ができるようになるし、地下の救いの海は消えて「ルビコン」という金ぴかに輝く強敵まみれの空間に置き換わっているし……エンディングも、昇天一歩手前まで行ったところでそれを拒絶し、小さな残響となってしまったところでスタート地点に戻されてしまい、次週のプレイが始まるという謎めいたものです。

とはいえ、これもまたある程度は内容を推察できます。「聖人」という名前、カルマ値を最大にまで上げる旅が「巡礼」と呼ばれていること、特殊能力で「救済」したペブルスとムーンに会った時の会話などからです。

ペブルスとムーンを「救済」した場合、彼らとはルビコンの最奥部で会うことができます。これは、救済された対象は本来長い道のりを経てカルマ値を上げてたどり着かねばならない「昇天」の過程をショートカットできるということです。「私たちは常に昇天の方法を探していたけど、正直これは見つけられなかったと思うわ」「一度経験してみないと分からないけど、経験したが最後戻ることはできない」「だからこそ、あなたがいるんだと思うわ」と話してくれます。ここから、聖人の存在意義は「昇天」の方法を見つけられないイテレーターに変わって世界に救済をもたらすことではないかとわかります。小さな昇天代行人です。

「他者」とはおそらく、微生物から神に近いイテレーターまでの一切衆生

また、いざ聖人本人が昇天する段になってそれを拒否し、残響と化して現世に戻されたのも納得できます。おそらく世界全体を救済するまで自分は昇天しないように作られているか、昇天しないつもりでいるのだと思われます。エンディングの後に最初の場所に戻されたのは……残響になると自分の生の特定の地点に戻されて、終わらない生を繰り返させられるとかいう特性があったりするんでしょうか。あるいは残響になるとサイクルを特定の規模で巻き戻す能力を手に入れるのかもしれません。ほかのキャンペーンで出会う残響たちも喋りたいだけ喋った後こっちをサイクルの初めに戻してくるし。

「作られている」といったのは、通常の進化をした割には生存に不適すぎるその身体機能があるからです。聖人は肉類を食べませんが(そのせいでずいぶん苦労しました)、これは昇天能力を得るために肉を食べないと誓っているというよりは身体機能が肉を受け付けないっぽいです。コウモリをかじろうとすると体がしびれ、一定時間スタンします。こんな自罰機能は普通の進化ではまず獲得しません。誰かが聖人を昇天執行マシーンにするために、肉を食べられず槍も投げられない体で創ったのだと思われます。

そしてその「誰か」とは自殺したイテレーター、藁のスライバーではないかと考えています。スライバーは消息を絶つ前、「解決策を発見した!持ち運び可能で、技術的にも実行可能で、万物に適用可能な解決策だ!」という放送を発信しています。ほかに「解決策」を発見した様子のある人物は登場していないし、昇天執行マシーンと化した聖人はだいたい上記の条件に当てはまっています。スライバーが自殺する前に作り上げ、この世界に放ったのが聖人なのではないでしょうか。なんで死亡から長い期間を経てから旅が始まるのかはわかりませんが。

ちょっとだけ感想

敵はかわいいし蜘蛛は死ぬほど気持ち悪いし、ゲームプレイは売り文句にたがわず理不尽だしキャラクターと世界観は奥行きがあるしがっつり遊んだ好きなゲームなんですけど、一つだけ言いたいことがあります。生存者と僧侶の通常エンドに納得がいかない。

まず、いくら「全生物は直感的に死が終わりではないことを知っている」という設定があったって、当初の旅の目的は「仲間の群れへの合流」であって突然昇天したってうれしくもなんともないんですよ。食いしん坊みたいな現世満喫型のナメクジネコもいるわけだし、プレイを通して主人公が「死んでも死ねない……サイクルの苦しみに囚われているなぁ……」とか思ってそうな描写があったならまだしも、特に苦しんでもいなさそうな仲間の元へ帰りたいだけの一般ナメクジネコの視点では昇天よりも群れへの合流エンドがハッピーなように思えます。プレイ当時はなんでこんなエンディングになったのか不思議で首をひねっていました。

昇天なんてしてもうれしくないのでは?

一応DLCを入れると、別エンドとして仲間の元へと合流するルートも追加されます。正直私はこっちのほうが好みです。自分たちで勝手に思想を立てて現世から消えるだけならまだしも、勝手に世界の生物全体が苦しみの中にいるという前提を置いて一匹残らず昇天させようとした古代人たち計画もだいぶ傲慢だと思っていますし。むしろその計画のせいで何年もの間余計に苦しむイテレーターたちがいたわけですし。

正史かどうかは知らないけどこっちのが好き

前述したように、昇天=救いという前提が説得力なしに突然現れること以外はこのゲームが好きです。暗いステージは恐ろしく、敵キャラはどこか愛嬌があり、蜘蛛やムカデなど生理的な嫌悪感を煽る見た目の敵もいます。生物の挙動によっては理不尽な死があり得ることも、各ナメクジネコに付随したストーリーも好きです。2Dアクションが好きなので探索が楽しいし、ネコたちの性能も多種多様で飽きずに100時間以上のめり込みました。

こんだけ遊んでもまだエンディングに納得できていない点を除けば、芯の通った理不尽をいつまでも味わえる良いゲームですので、特にロボトミなんかで何もわからず苦しめられるのが好きだった人なんかにはおすすめなんじゃないかと思います。

追記 カルマフラワー

私がこのゲームについて納得いってない部分をざっとまとめると「この世が輪廻してるかなんて生きてるうちは分からねーじゃん なに変な思想の『救済』を全生物とイテレーターに押し付けて自分は昇天なんかしちゃってんのサ」といったところになるんですけど、これに対して生きてるうちに観測できる輪廻の痕跡があったことを思い出しました。あの地下での超常的な体験以外で、です。それがカルマフラワーです。

カルマフラワーを食べると自身のカルママークに保護のような模様が掛かり、死んだときのカルマ値の低下を一度だけ防いでくれます。「カルマ値」が現に各エリアのゲート開閉時に機会に認識されていることを踏まえると、カルマ値自体は体重やIQと同じ何かしらの計測可能なステータスであると理解できそうです。一日生存すると上がり、死亡すると下がると同時にその日の初めに戻るゲーム上の重要ステータスです。世界観の根幹をなしているこれに唯一干渉できるアイテムがカルマフラワーなのです。

カルマフラワーというゲームシステム上のお助けアイテムが「輪廻の象徴」として古代文明の中で大事に扱われ、その花弁の形を模したマークがカルマの最高値を表すとされているのです(パールに書いてあった)。これは古代人たちも、カルマフラワーを食べた時の特殊なカルマ値の動きを認識していた……ということだと言えます。

そしてカルマ値を認識しているということはつまり、死んだらその日の初めに戻ることも認識していたと考えていいでしょう。私はこのゲームで言われている「終わらないサイクル」のことを仏教的な輪廻転生だと解釈して、死んだら次は何か別の生物となって生きるという思想を指しているのだと思っていましたが、実はそうではなかったのかもしれません。死んだらカルマ値を一つ失ってその日の初めに戻される。このゲームシステムそのものが「終わらないサイクル」であり、自分以外のすべての生物も同じ体験をしている……ということなのかもしれません。

そう考えると、二度とよみがえることのない本物の終わりを与えられる聖人の旅が「救済」とあらわされているのも頷けます。地下の奥深くに潜るか、聖人に救済してもらうか以外の手段で死亡したとしても、すべての生物は一日の初めに戻されてしまうのですから。必死に生き延びる日々と時折訪れる死のサイクルは確かに、終わらない苦痛だといえるかもしれません。

まあ我々プレイヤーはRainworldで生きることを全力で楽しんでますけど……我々プレイヤーと、食いしんぼうも楽しんでますね。ペブルスも呆れるわけです。