「人本主義企業」は実証に耐えうる理論概念たりえたのか? その種の企業論は実践されえたのか?

※-1 『日本経済新聞』に寄稿された伊丹敬之の一文

今日(2024年4月7日),日本経済新聞の切り抜き作業をしていたら,見過ごしていた,つぎの「経営学者の寄稿記事」があったことに気づいた。

それは,伊丹敬之・一橋大学名誉教授「〈経済教室〉好調・日本企業,今後の戦略(上) 人件費と設備投資増やす時」『日本経済新聞』2024年4月4日朝刊16面「経済教室」,https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20240401&ng=DGKKZO79638680Z20C24A3KE8000 であった。

本ブログ筆者は,この伊丹敬之という経営学者に関してはすでに,批判的検討の対象にとりあげ,相当にくわしく議論したことがある。その議論において指摘・剔抉した伊丹敬之流になる「日本の経営に関する諸見解」が,このたびまたもや,それもかなり一方的で,しかも時事論的に語られた意見としてしか聴きようがなかったが,それなりに「経営戦略」論的な叙述として披露されていた。

補注)本ブログは,伊丹敬之「経営の理論と実践」について,以下の諸稿をしたてて考究をくわえていた。

⇒「経営学者の現実認識をめぐる根本的な吟味(1)(2)(3)(4)」と題して,2023年2月19日から,20日〔この日は(2)と(3)を同時に公表),21日に公表した。「同稿(1)」の住所・リンク先はつぎのものである。

⇒ https://note.com/brainy_turntable/n/nc67c6cb4bd99

本日の記述は,それらの論及と同じ要領でもってくわしく議論する必要を感じず,ただ,伊丹敬之が「企業経営の理論と実践」に関して,今年で齢80になる現段階にまで到達したところでだが,

これまで彼自身が構築し,あるいはまた実践に適用して「きたはずと思われる」その『理論的な帰結』をめぐり,最低限でもその棚卸し作業がどうしても必要不可欠であったにもかかわらず,

この点にはいっさい言及することすらないまま,前段のごとき標題の寄稿をおこなっていた。

端的にいってこの内容は,経済学者や経営学者,会計学者側からすでに詳細に解説されてきた「日本のごく一部の大企業における好業績」を踏まえたものであって,多分,その「好調・日本企業,今後の戦略」を展望ないしは模索したい「日本経済新聞社の意」を受けて執筆されたものらしい。

その種の寄稿をした経営学者伊丹敬之の立場に対しては,本日(2024年4月上旬)の時点となってみれば,自説の「理論の核心」そのものが一度間違いなく溶融していたことは,同学の士からの観察もなされていた点や,

さらにくわえては,伊丹自身が「日本企業の企業統治」に対して多分,学識者の立場からのものだったと思われるが,一時期,直接「東芝の社外取締役」に列していたけれでも,手痛い失策を犯さざるをえなくなっていた経験を踏んだ点をも,

それぞれなりに,過去において蓄積しえてきたはずの学問知ならびに経験知として活かしたうえで論旨を展開しているかと思いきや,必らずしも,そうだとは感じさせない論調に終始していた。

第3者の視線に映ってみえるそうした「事実の経過」は,率直にいって蹉跌であったとみなされる。あれこれの諸体験を積んだうえだから,事後的にならざるをえないけれども,それらが,いったいどのように「自己評価ないし自己点検の素材として活かされていたか」という「事後処理の問題」が,まったく圏外に放逐されたままであった。

それでいながら,新しく追加されていく「時事論的な企業解説」をただ読まされる立場に置かれたほうとしては,「鳩が豆鉄砲を食ったような気分」になるまえに,一気に購読意欲をうしなうほかあるまい。

※-2 今回の経済教室に寄せられた伊丹敬之の文章は,ポイントとしてつぎの3点を挙げていた。

◆ ポイント ◆

1 大企業は配当だけ増やし投資おろそかに

2 人件費も増やさずヒト中心の経営を放棄

3 競争力の源泉は社員の知恵とエネルギー

伊丹敬之は,最近の「日本企業」は「好調」ゆえ,いま「今後の戦略」として留意すべきは「人件費と設備投資」を「増やす時」だと唱えた。しかし,いまの「2024年の時点における日本企業の方途」として,上に挙げられた3点のポイントは,日本の産業経済・企業経営の現状に照らしていえば,陳腐だったという意味以上に,なんら新味を発揮しえなかった。

そのような3つのポイントは,伊丹敬之自身が早くから,『人本主義企業-変わる経営 変わらぬ経営-』筑摩書房,1987年での「主唱に据えていた」ものでもであったはずである。現時点でも同じくそのように主張した点に,いかほどの「今日的な意義」がありうるかについては,以下につづく叙述を充てて少しでも明らかにしていきたい。

伊丹敬之が以前,つぎのような図解で認めた日本企業の特性は,実は,伊丹自身の理論内の「ある種の空虚さ」,いいかえれば「自説の現実的な冷酷さ」を当初から物語っていた。

ノンコアとは非正規雇用

をそれぞれ意味する

意味に不可解な点があった

もっともコア資本とは大企業のことか?

中小企業という呼称も出さないところがミソ?

要するに,一種のその現実遊離性は,伊丹敬之が東芝の社外取締役に就任してから実際に現象させざるをえなくなっていた,つぎのようななりゆきからも確実に追認できていた。

ダイヤモンド編集部副編集長・名古屋和希「〈特集・社外取『欺瞞のバブル』9400人の全序列〉東芝,東レ,曙ブレーキ…不祥事企業で検証,『学者社外取』は本当に役に立っていたか」『ダイヤモンド online』2022年6月14日 5:25,https://diamond.jp/articles/-/304213 という記述は,もちろん伊丹敬之を含めた話題としてだが,つぎのように述べていた。

★ “大家” が「先進的」と自慢も不正会計でトップが引責辞任 ★

「きわめて先進的で健全なコーポレートガバナンスの仕組みができている」

一橋大学教授を経て当時は東京理科大教授だった伊丹敬之氏は,みずからが社外取締役を務めるある企業の2014年3月期の年次報告書で,そう誇ってみせた。

日本企業の実証研究を専門とする伊丹氏は,経営学の第1人者で,現在は国際大学の学長を務める。 “大家” がそこまでいい切るのだから,さぞ素晴らしい企業に違いない。しかし,驚くなかれ,その企業とは東芝のことなのだ。

伊丹氏の発言からわずか1年後に東芝を激震が襲う。2015年5月,1500億円もの利益を水増しした不正会計が発覚したのだ。調査に当たった第三者委員会は「経営トップを含めた組織的な関与」と結論付けた。

同年7月には,当時の社長だった田中久雄氏のほか,副会長や相談役ら歴代3社長が引責辞任に追いこまれることになった。実は,伊丹氏は経営トップを選定する指名委員会のメンバーを務めていた。年次報告書では,みずらの仕事の一端をこう明かしている。

「私自身も昨年(ダイヤモンド編集部注:2013年)は新しい社長の指名に参画し,今年〔2014年〕は新しい会長の決定でも意見を述べる立場にあった。今後もこの仕組みが前向きに機能しつづけるよう貢献していきたい」

つまり,伊丹氏は不正会計で引責辞任した田中氏をトップに据える選定にかかわっていたということである。

〔ところが〕不正会計の発覚後,社外取3人が退任する一方で,伊丹氏は留任する。東芝関係者からは「不正会計を見抜けなかった伊丹氏が残るのはおかしい」との批判の声が上がった。

伊丹氏の公私混同ぶりも関係者の間で評判が良くなかった。「伊丹氏はゴルフなど私用に東芝のハイヤーを使うことさえあった」(別の東芝関係者)。

東芝ではいまも社外取が経営の暴走を止められない「持病」が繰り返されている(本特集#8『東芝が “物言う株主” 推薦の社外取を籠絡? 経営陣が暴走を繰り返す「持病」の根深さ』参照〔 ← これは註記の紹介のみとなるが〕)。

〔はたして〕伊丹氏が自慢してみせた「先進的で健全なガバナンス」とはなんだったのだろうか。

東芝は,学者社外取が経営への「重し」の役割を果たすことができなかったケースといえるかもしれない。

次ページからは,ビジネスパーソンなら誰もが知る,伊丹氏とは別の超大物経営学者が登場。セブン&アイ・ホールディングス,曙ブレーキ工業,東レといった企業で「学者」社外取はなにをしたのか,関係者の実名と併せて紹介する。

社外取の “学者バブル” が続いているが,学者を招けばよいという企業側の考えは安易だと分かるだろう。

「東芝は劣悪」だったら「学者は節穴」だったのか

企業実践とのこのようなかかわりもったがゆえ,それなりに「失敗をする体験」を耐えてくぐり抜けてきた貴重な「企業の実践」,しかもその「体感的な理解:悟り」を確実にえたはずの「人物:経営学者」が,

前段に挙げた「3つのポイント」が,2024年4月の現在になっても「あらためて主張しうる」かのように「強調した意見」として,周囲の人びとに向けた聞かせていたとなれば,これは「ある種の〈既視感〉」を惹起させて当然であった。

わけても,今回(2024年4月4日),伊丹敬之が『日本経済新聞』「経済教室」に寄稿した文章をもって開陳した中身は,その意味で確たる新味が全然なかった。というか,新味がまったくないどころか,見当違いの主張を反復していたことになっていた。

まさか「柳の下にドジョウ」であるまい。つまり「企業の実践」にじかに参画しえた体験じたい(失敗体験だが)がすでにありながらも,まだ「以前と同じ主張」が妥当しているかのように復唱する理屈は,徒労的だという以前に無意味な試図であったとみなされる。というよりは,理論的には完全に逸脱の発言,実質的に説得力なしの議論になっていた。

東芝の不正会計が10年近くも以前,世間を騒がせた件については,『朝日新聞』2015年10月15日朝刊12面「金融情報」のコラム:経済気象台に寄せられた,つぎの意見を聞いてみたい。

この文章は「社外取締役の原点」というものを問うていた。伊丹敬之はしかし,社会科学者としての経営学者の立場にあって東芝の経営に関与していたゆえ,「学究としての原点」もくわえて同時に厳格に問われざるえない。その〈エトヴァス〉がなんであったかが,大本から問われてしかるべきであったのである。

つぎにかかげるのは,『日本経済新聞』に登場していた,伊丹敬之『人本主義企業-変わる経営 変わらぬ経営-』筑摩書房,1987年に送られていた書評である。

21世紀の現時点になってみればなにも残っていない

現在は戦後80年近くになっているが現時点でその実際的精髄と呼ぶべきモノは

なにかありえるのか?

書評のこの中身ついて,本ブログ筆者は,上の註記的な付言程度に触れるにとどめておき,これ以上はあえてなにもいわない。さらにつぎにかかげるのは,『日本経済新聞』のコラム『大機小機』の主張と,同紙の編集委員が書いたいいぶんとである。

人本主義企業「論」は20世紀末の

※-3 なにが問題であり問題ではなかったのか? 混沌のなかにまぎれた「人本主義企業」論

※-2でのように言及されていた「東芝の存亡問題の展開」(ここでは2015年におけるそれ)に関してとなれば,経営学者であり,しかも斯学界ではたいそう高名であり,天皇への御進講までおこなった経験のあった伊丹敬之ゆえ,以上のごときに論及や批判をはじめ,自身の論説に関しては非常に数多くの論評・批判を受けてもきた。

ところが,その後2年ほど時間が経つと,『日本経済新聞』(日本経済新聞社)は,伊丹敬之に対して以下のように語りはじめてもいた。こういった筆致による発言は,まさに「換骨奪胎」を狙ったがごとき「日経的な話法」であった。いってみれば元の木阿弥。

その話法は,歴史(企業史・経営史・事業史)に対面しつつまともに学ぶために必須であった基本姿勢を,あたかも全面的に放棄したかのように感じさせた。このコラム「春秋」は「東芝」に関係した「当時における伊丹敬之の立場」を,まるで人ごとでありえたかのようにあつかっていた。

本末転倒のきわみ

2015年8月の東芝株主総会で伊丹〔手前〕がみせた苦汁の表情が

これ( ↓ )

最後に紹介するのは,『毎日新聞』2024年4月4日に論説委員が「経済好循環と暮らし」という題目で論じた解説記事( ↓ )である。いまとなってみるに,人本主義企業「論」が,日本の産業経営界の,どこの・どこに,どのように入りこむ余地があった,といいたかったのか? いまだに,理解に苦しむ点である。

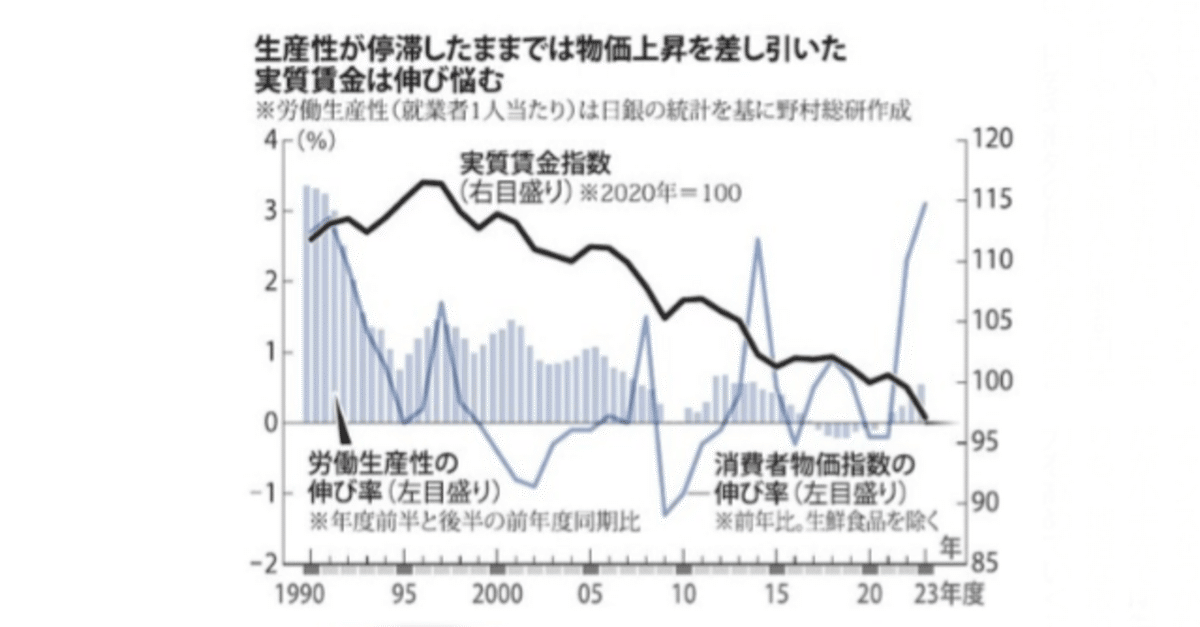

この解説記事のなかに「生産性⇔物価上昇⇔実質賃金」の動向が,1990年度から2023年度まで総覧されている。この経済過程のなかにおいて「人本主義企業」「論」はどのように位置づけられえたのか? この点に関しても的確な答えはみつからないとしか応えようがない。

この記事のなかで「左側に配置されている図表」は,1990年度から2023年度までにわたっている。社会科学者の議論そのものが,もしかしてその現実遊離性を意識しえず,しかもその傾向を修正できていなかったときは必然的に,その存在する価値を消滅させたことになる。

どん底にまで落しこんだのが安倍晋三

ピーター・F・ドラッカーは日本語訳を『現代の経営』(ここではダイヤモンド社,1965年)と付けられた名著をもつが,この本の原題は

“The Practice of Management” (この原著は1954年発行)

という英語になっていた。

ドラッカーは,経営学者というよりは文明学者とでもみなせる見地から,アメリカ企業の実践(実際)を内部から観察してきた人物であったが,1954年,GEなどのコンサルタントを手がけた経験をもとにして,その『現代の経営』を出版した。

30冊以上に上るドラッカー著作のなかでも金字塔に位置づけられているこの『現代の経営』に前にして,伊丹敬之『人本主義企業-変わる経営 変わらぬ経営-』筑摩書房,1987年を置いて比較・検討してみたところで,その実践理論的な含意として両著の発揮しうる価値は,いうまでもないが「天地ほどの差」があった。

伊丹敬之のその本は増刷をつづけているらしいが,今後はその書名を『人本主義企業-変わる経営 変わらぬ理論-』とでも,若干,その名称を変更しておくことが要求されている。

---------【参考文献の紹介:アマゾン通販】---------

★ 以下に紹介する本は推薦するためにではなく,本日の記述で批判されている内容を,よりよくしるためにであれば,ひとまず有用だと判断する。このほとんどが2020年代に公刊されている。