阿部武司編著『大原孫三郎-地域創生を果たした社会事業家の魂-』PHP研究所,2017年に関する疑問

2017年9月,阿部武司編著になる『大原孫三郎-地域創生を果たした社会事業家の魂-』という著作がPHP研究所から公刊されていた。本ブログ筆者は本書を読んだ直後,忘れないようにと思って備忘のつもりで,こうメモを残していた。

付記)冒頭の画像は大原孫三郎。

それは「歴史的視点にもとづく研究志向において,歴史価値『観』に関する問題意識が感じられない,いわば『経営史的に実証ベッタリズム』の容易ならぬ違和感」と書いてあった。この本を調達し読んだのは,2019年6月ごろであったから,いまからすでに4年半前の記憶となる。

本ブログ筆者がこの本に関して感じた疑問を,別の文句を充てて表現するとしたら,こういえるかもしれない。

「社会科学方法論が不在らしい経営史の研究者に対する疑問」

社会科学はとくにどの研究部門であっても,「理論⇔歴史⇔政策」といった「3の輪」,いいかえるとこの3つの問題領域が鼎立するかたちでなされる点は,その依ってたつ思想や信条などにかかわりなく共通する研究を進めるさいの守備範囲の設け方となる。

※-1 阿部武司編著『大原孫三郎-地域創生を果たした社会事業家の魂-』PHP研究所,2017年に関した「読後感的な基本の疑念」

本書のなかに登場するつぎの段落は,おそらく,編著者の阿部武司がもっとも不得意であると推察してみたくなった領域に対する,彼自身の論評ではなかったかと感じた。

これはあちこちに出ている画像であるが

ここでは岡山大学関係の出所を付記しておいた

これは,戦前・戦時体制に関した意見の表明としては,そもそも説得力を欠く言及になっていた。わざわざ,問題究明の奥行きをみずから狭隘にしがちな立場の表明は,学問の作法としていえば要注意であった。

1930年代に倉紡から労研が離れていく中で,彼(暉峻義等)が日本の社会衛生学を,「労働者の生活と労働,そしてその疲労と健康の保護の問題」への論及を欠き,「人口,国民栄養,国民に資質構成と生存能力と遺伝」と対象とする民族衛生学へと傾斜させたこと,戦時期の産業報国運動に労研を積極的に編入し,戦後公職追放になったことなど,いくつかの問題を生んだと,しばしば批判されるが,それにしても暉峻と労研が日本の社会衛生学及び労働科学を構築していった功績は不滅というべきであり,この研究所を昭和恐慌期まで倉紡内の批判から守り抜き,さらに1930年代半ばまで個人として支援し続けた孫三郎も偉大であった(272-273頁)。

以上の言及は,比較する材料をあれこれ並べて論述するさい,ひとまずは異質であらざるをえない「局面を違えた」論点同士を,故意であるかどうかはしらぬが,あえて齟齬させたかたちであっても,強いて混在させている。

換言すると,

◆-1「戦時期における暉峻義等の学問展開(営為)」の問題

◆-2「暉峻義等の研究業績(功績)全体」の問題

◆-3「大原孫三郎の事業家としての偉大性」の問題

といったふうに整理してよい「関連する『3点の問題』」を,それぞれについて識別はできているけれども,初めから一挙に統括的に連関させる次元においてのみ理解せよと迫っている。

以上の3点が,短絡的にもじかに無理やり結合されつつ,しかも「加えたり・減じたりして」から,その『総合評価としての最終評点』でのみ観るのがよい,とでも聞こえる解釈をもって記述されていた。

だがそういう案配になると,いわゆる「プロクルステスの寝台」に乗れと,強要されている気分に落ちこむ。学問の討究にあっては,研究対象への接近を試みるさい,初めから「これは要るけれどもあれは排する」と断定したがる判断とは,無縁でいたほうが好ましい。

阿部武司は「批判」という用語を不必要に仕分けして使用しているつもりに聞こえる。まず,戦時期における労働科学者に対する「批判」がある。つぎに,世界恐慌の時期に労働科学研究所に対して投じられた「批判」がある。しかし,このふたつの批判が相手にする対象は別物であった。

全論の構成においてはともかく,「労研」の「功績」は独自に蓄積されていたのだから,ともかく文句なしに「尊いものだ」という具合に,つまり,別置されて考察されるべき論点ではあるものの,そしてまた,この区別(識別・評価そのもの)は意識してはいるものの,総体として労研の「功績は不滅」であるし,大原「孫三郎も偉大」であったと位置づけられる評定ゆえ,この「労研に対する批判」は,全体のなかでは排斥される仕儀とあいなる。

いいかえれば,わざわざとりたてて並べて,とりあげ比較するまでもないのだけれども,ともかくも労研が挙げえた “功績の面” を強調するためなのか,前者:暉峻義等の「人物批判」に対して,後者:大原孫三郎の「人物評価」を対置させる体裁を採った,それも素朴に映る「相対(あいたい)主義」の「論理構成」のもと,前者に対する批判の重みは感じなくともよいとするがごとき意向が表明されていた。

そうした「学的な批判」に応える姿勢は,実は,基本的には別々のもの同士を,無理やり同じ平面に並べて「加減しようとする」操作方法を押しつけている。それゆえ,どうしても “こじつけの論法” でなければ,ただに “逃げ腰” の説法になりがちになる。

※-2 思想史を徹底的に欠いている(=回避している)かのような「史観(?)の徹底」

経営史専攻者に特有な作法「事実史だけに拘泥する立場」が目立っていたせいか,「暉峻義等の学問の成果と思想の軌跡をも論究した」以下の著書,

三浦豊彦『暉峻義等-労働科学を創った男-』リブロポート,1991年

裴 富吉『労働科学の歴史-暉峻義等の学問と思想-』白桃書房,1997年

同『労働科学の理論と実際-産業心理学者 桐原葆見の学問と思想-』批評社,2000年

などは,もしかしたら阿部武司自身が理解できる域を超えていたか,ないしは無関心でいられた関連の業績だったのかとまで,推量をたくましくしたくなる。

前段に引用した文章のなかで,それも「しばしば批判される」と表現されている「戦時期」における「学問と思想」の問題に対して,暉峻義等が無縁の立場に終始いたというのであればまだしも,どのような関与の仕方であれ,戦争の時代の流れのなかに本格的に研究者の立場から参画していかざるをえなかったのが暉峻義等であり,そしてまた桐原葆見も親しい仲間としていた。

その人物の1人(暉峻義等)を経営「事実史」の観点から考究するに当たり,この人物の支援者大原孫三郎と密着させるた論が必要である点は承知したうえで,なおかつ,前者(暉峻)に対する経営の「理論史」や「思想史」の視座からする解明が,必要不可欠の研究課題になっていたはずである。

本ブログでは以前,保城広至『歴史から理論を創造する方法-社会科学と歴史学を統合する-』勁草書房,2015年3月,佐藤俊樹『社会科学と因果分析』岩波書店,2019年1月の2著を挙げて,経営史の研究者側における “社会科学性の認識不足” を議論したことがある(当該の記述は現在未公表)。

阿部武司の発言はまさしく,その「不足」に相当する事例のひとつであった。ところが,それでもなぜか,阿部自身はその種の立脚点を誇示するかのような論及を展示していた。

大原孫三郎が事業家として残した偉大な足跡はいったん置いての話となるが,暉峻義等があの「戦争の時代」に全面的に参画していた事実,「戦時体制という国家基盤」に踏みこんで活躍した “労働科学者の業績” はみようとしないかのごとき見解には,びっくりさせられる。とはいえ,そうした経営史研究の方向性は,必らずしも阿部武司にだけ特有のものではなかった。

※-3 戦時体制期を抜いた日本経営史-通史に大きな穴:空白を設けていた本-

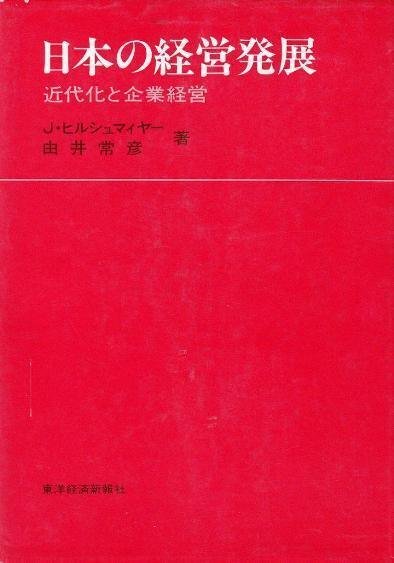

たとえば,ヨハネス・ヒルシュマイヤー = 由井常彦『日本の経営発展-近代化と企業経営-』東洋経済新報社,昭和52〔1977〕年は,不思議なことに戦時体制期,つまり1937年から1945年までを外した日本経営史を編集していた。

日本経済新聞社が経済図書文化賞の受賞者を発表したとき(1978年3月1日『日本経済新聞』朝刊に発表された),それはたいそう驚いた。この「同書の栄誉」をしったとき,本ブログ筆者は,そのような日本経営に関する「通史」(?)がありうるのかと,あらためて疑念を抱いた。

さらにくわえて驚かされたのが,その経済図書文化賞を授けられた日本経営史「通論」の著作のことを,「ビジネス・ヒストリーの労作としてきわめて意欲的であり,また体系的なものということができる」と講評した,作道洋太郎(当時,大阪大学教授)の発言に接したときであった。

註記) 「J・ヒルシュマイヤー = 由井常彦著『日本の経営発展-近代化と企業経営-』」『朝日新聞』1978年3月23日朝刊17面,作道洋太郎稿「えつらん室」。

ヒルシュマイヤー = 由井常彦『日本の経営発展』は「戦時体制期:1937年から1945年」を除外した日本経営通史をまとめていたにもかかわらず,これでどうしたら「体系的なものということができる」経営史の著作になりうるのか,それこそ一驚させられたわけである。

★ 戦時体制期を論じない不思議な日本経営史の本 ★

このヒルシュマイヤー・由井共著『日本の経営発展-近代化と企業経営-』1977年は不思議な本である。この本は,江戸時代から現代までを各時代ごとに社会経済的背景や担い手,企業内・外の組織,価値体系の各側面から国際比較し,近代化達成の因をさぐった通史である,と説明されている。第21回(1978年)の日経経済図書文化賞を受賞していた。

ところが,「ビジネス・ヒストリーの労作としてきわめて意欲的であり,また体系的なものということができよう」註記)と高く評価されていながら,この『日本の経営発展-近代化と企業経営-』は奇妙なことに,戦時体制期〔昭和12-20年;1937-1945年〕には触れず,とりあげていない「日本経営史の理論体系」を編成していた。

註記)『朝日新聞』1978年3月23日朝刊「えつらん室」,作道洋太郎「『日本の経営発展-近代化と企業経営-』,ヨハネス・ヒルシュマイヤー・由井常彦」。

日本経営史を概説する著作から戦時体制期を対象外にしておく措置は,体系性という理論の立場からも,あるいは歴史を論じる一貫した立場からも,完全に逸脱した著作構成のしかたである。

たとえば,経営史学会編・山崎広明編集代表『日本経営史の基礎知識』有斐閣,2004年の場合は,第4部に「戦中・戦後の企業経営:1937~55年」を収めている。

ヒルシュマイヤー・由井共著『日本の経営発展-近代化と企業経営-』の場合は,とりあつかいづらい戦時体制期の日本企業史を忌避する「日本経営史の概説書」を編集していた。だが,この方法は完全に落ち度を意味するほかなかった。

要は,こういうあつかいであった。「平時の企業経営史」であっても「戦時の企業経営史」であっても,経営史としては “同じ事実史” を指すことに異論を唱える人はいないと思う。

だがヒルシュマイヤー・由井は,「平時」的な経営史につづいた「戦時の経営史」,すなわち「日中戦争」から「大東亜・太平洋戦争」の時期における企業経営史を,日本経営史から除外した。

経営史も含めてだが,歴史というものに平時も戦時もない。そこにあるのは「歴史という時間の流れ」であって,「非常時・有事の時代・時期」の歴史を除外した歴史学は,歴史の総体をとりあげ論じた学問にはなりえない。この程度の理解は,理屈をこねてあれこれ議論する以前に,自明の理。

なお,ヒルシュマイヤー = 由井常彦『日本の経営発展』は,冒頭〈はしがき〉において謝辞を捧げた人物の1人に作道洋太郎の姓名を挙げていた。

また,この作道洋太郎が編者である『日本経営史』ミネルヴァ書房,1980年は,第3章「大正・昭和前期の経営」を,第1節「第1次大戦と昭和恐慌期(大正初年から昭和五年まで)」と第2節「一五年戦争期(昭和6年から20年まで)」をもって構成していた。

※-4 「△△賞」を授けられた名著が好著,適著とはかぎらず

本書,ヒルシュマイヤー = 由井常彦『日本の経営発展』に対するアマゾンのブック・レビューが1点のみ投稿されていた(最初は2019年6月9日に閲覧していたが,本日2023年12月16日にものぞいてみたところ,この1点のままであった)。

寄稿者は「日本アイン・ランド研究会」を名のり,評点は「5つ星のうち 5.0 」で満点を与えていた(2018年1月22日)。「再販して!!! 江戸期から1970年代までの日本の産業発展の歴史を知りたいならこれ!」と題して,こう評価していた。

もともとは英語で出版されたものの日本語版である。アメリカでは,まだ版を重ねている。名著ですから。ドイツ人神父と日本人研究者が,江戸期から1970年代までの日本の産業経済の発展と推移をきちんと整理提示分析している。

江戸期の豪商たちが,いかに明治になって財閥として立ち上がっていったのか。幕藩体制の大名たちが華族となり,いかに投資家として資本を蓄積し,産業界と結びついていったのか,その他の有力企業家たちの群像。ほんとうに優れた学術書は,小説よりもはるかにワクワクさせてくれる。

すでに絶版なのは残念だ。これと同時に,山本七平著『勤勉の哲学』や『日本資本主義の精神』と,小室直樹著『日本資本主義崩壊の論理』と,広瀬 隆著『持丸長者』シリーズ3作を,あわせ読めば,江戸期からバブル以前の日本の経済産業の全体図と,それを推進したエトスがわかる。

本ブログ筆者にいわせれば,再版するときがあったらぜひとも戦時体制期の時代を増訂し,穴埋めする手当をほどこしてほしいものである。

由井常彦は1931年生まれ,御年88歳〔2023年なら98歳)である。

ヨハネス・ヒルシュマイヤー(ドイツの経済学者)は1921年に生まれ,1983年に他界していた。

いまとなって,増訂版を書いてもらい「戦時体制期」の欠落を補足してほしいと希望したところで,これはかなわぬ希望となった。

ところで,J・ヒルシュマイアは『日本における企業者精神の生成』という日本語訳のある本を公刊していたが,これは東洋経済新報社から昭和40(1965)年に発売されていた。本書は明治期の企業者活動に関する研究書であったので,戦時体制期ウンヌンの問題は埒外である。

※-5 基本的な疑念

阿部武司が経営史研究者としてどのような思想・信条をもっているにせよ,またどのような研究の志向を採るにせよ,事実としてあった暉峻義等(や桐原葆見)の研究・営為は,戦争の時代において記録してきた「理論と実践」も,例外などなく考察の対象となる。そうでなくてもいいなどとは,絶対にいえない。

暉峻義等にしても桐原葆見にしても「百%近くは褒めるしか手がない」と自信をもって断定できる人がいるとなれば,とくに異論を意見する気にはなれない。けれども,人間の業績に関して,そのような評価の方法はありえない。

両名は,研究者としての「人生には山あり谷ありであった」。「山はよくみえるのでみてやるが,谷の底はあえてのぞくまでもない」というのでは,学究の採るべき方法とはいえまい。

学究の業績は,好むと好まざるとにかかわらず “清濁〔を問わず〕併せて呑みこむ要領” をもって,徹底的に総合的に究明を与えられるべきであり,好き嫌いの嗜好は寸分でも入りこまないよう配慮したい。

いいかえると,学問研究の客観性・公平性・妥当性・実証性などに関しては,目配りのゆきとどいた準備をしておきたいものであるが,評価や価値観や信条(心情)をめぐる各自の立場のかかわらせ方において,特定の理由や根拠も明示するなしに,好悪の感情・感傷を表面に出しすぎた見地の披瀝は,いかんせん,いただけない。

暉峻義等や桐原葆見が戦争の時代に協力していかざるをえなかった必然的な理由あるいは不可避の原因は,なんであったのか。そのさい,彼らの本心や意図がどこにあったかという論点が,経営事実史から摘出できないわけではあるまい。

むしろ,まさにそこからこそ,たぐり出すべき論点があった。しかし,阿部武司の言及を聞いていると,そうした方向の探索は無用である,放置しておけ,といっているかのように聞こえた。

------------------------------