日経連『新時代の「日本的経営」-挑戦すべき方向とその具体策』1995年が指針書として今日にまでもたらした弊害は修復不能か

※-1 2022年10月上旬,一橋大学教授小野 浩が,日経連『新時代の「日本的経営」-挑戦すべき方向とその具体策』日本経営者団体連盟,1995年をとりあげ,いまどきとなってだが,それなりに吟味しようとする議論を開陳していた

小野 浩・一橋大学教授「〈経済教室〉非正規雇用,このままでいいのか(上) 正規への保護 見直し不可避」『日本経済新聞』2022年10月4日朝刊34面「経済教室」という寄稿があった。

本ブログの筆者は,小野 浩が日本の労働経済問題,会社の人事・労務管理体制にかかわって存在する重要な論点を,あらためて意識的に再考するために議論をしていたと受けとっていた。

本日の記述は,前世紀中に産業界ではすでに話題となっていた,それも「企業労働問題解決」という視野・次元をはるかに超えて,企業体制の内的な改新を果たさせるための標準的な教科書となった,日経連『新時代の「日本的経営」-挑戦すべき方向とその具体策』日本経営者団体連盟,1995年を,以上の小野 浩「寄稿」を叩き台に利用するかたちで,いまいちど批判的に吟味することにした。

#新時代の日本的経営 #非正規雇用 #貧困女子 #日経連 #人口減少

前掲,小野 浩・一橋大学教授「〈経済教室〉非正規雇用,このままでいいのか(上) 正規への保護 見直し不可避」『日本経済新聞』2022年10月4日朝刊34面「経済教室」は,「正規雇用・労働者への保護 見直し不可避」を唱えたが,むしろ「非正規・労働者への対処 見直し不可避」が最優先されるべき緊急の課題ではなかったか。

この小野 浩の非正規雇用問題に対する論説は長文(2867文字)であるが,よく整理された議論を披露している。非正規労働者をめぐる問題点を要領よくまとめている。以下に紹介しつつ吟味していきたい。

人物紹介をしておく。「おの・ひろし」はシカゴ大博士(社会学)。専門は労働経済学,労働社会学,人材のマネジメントである。前掲した画像資料の指示する「専攻分野」とはいくらかズレがある。

つまり,前掲の専攻分野が挙げているものは,経営学の領域を意味するが,こちらのそれは経済学の領域を意味しており,齟齬を感じさせる。

それでは,以下に小野 浩の議論を紹介する。

a) 非正規労働問題がとりあげられて久しい。その中核には非正規労働者の増加や正規対非正規の経済格差拡大といった問題がある。働き方改革関連法でも非正規雇用者の処遇改善(同一労働同一賃金など)が盛りこまれており,格差是正の期待は高まっている。

本稿では非正規問題をあらためて整理し,格差是正にはなにが必要なのかについて考えたい。

正規対非正規の二重構造の存在には経済的合理性がある。

企業は,無期契約で正規社員からなる内部労働市場と,有期契約の非正規従業員から成る外部労働市場の二重構造をもちあわせている。

コア(中核)人材として採用された正規社員は,企業としても長期にコミット(関与)するため,解雇されるリスクは低い。

補注)なお,ここでいわれるその「二重構造の存在には経済的合理性がある」という点は,あくまで「企業の論理」にとってみての,しごく有効な理解であった。

労働経済から国民経済にまで視野を広げて観れば,沈思黙考するまでもなく,そのようにだけ規定する方法は,当該分野における専攻者による説明としては,視野狭窄に思える。

なお,この「コア=正規社員(雇用)」の観念については,つぎのような図解を紹介しておきたい。

この従業員のうちの範疇「コア」の部分が,相対的に優遇されるべき労働者層である点を,当然視した見解をばらまいてきた経営学者がいた。元一橋大学教授伊丹敬之であった。

関連する図解を2点引用しておく。

b) 新・日本的経営システム等研究プロジェクト 『新時代の「日本的経営」-挑戦すべき方向とその具体策』日本経営者団体連盟,1995年5月は,非正規労働者層(群)の存在と形成を,当時においてもともかく,合理化=人件費削減をしていくために準備された指南・教科書であった。

同書は,いってみれば,戦前・戦中にまで淵源を有する日本企業の内部における人事・労務管理のあり方についてだったが,バブル経済破綻後,企業内の組織秩序を改編し,再統合していくための方途を,このさいより意識的に,労働者群を正規と非正規とに「整理・分類」しつつ,経営管理体制そのものを「分割・統治的に再編成していく方途」を,あらためて固めていこうとするために,公刊されていた。

しかも,そうした基本の狙い:構想は,経営理念面からも明快に構想を明示したかたちを採ったうえで,企業経営本来の目的である営利追求原則の,よりよき達成をいつも願望している財界側の関心をめぐり,経営の内部構築における「人事・労務管理制度」を,基礎工事として打ちなおしていくための『マニュアル(経営指針)』として提示していた。

※-2 日経連『新時代の「日本的経営」-挑戦すべき方向とその具体策』の核心部分については,つぎの解説(要点整理)をおこなっておく

さきに,日経連『新時代の「日本的経営」-挑戦すべき方向とその具体策』1995年5月のなかで,以下の a) b) c) として説明する前に関連する図解を示しておく。該当の頁を複写しているが,経年のために紙面の酸化が目立ち黄ばんでいるが,容赦されたし。

以上を文章に抜き出して記述しておく。

a) 財界は,労働者を「3つのグループ」

「長期蓄積能力活用型グループ」

「高度専門能力活用型グループ」

「雇用柔軟型グループ」

に分け,労働力の「弾力化」「流動化」を進め,総人件費を節約し,「低コスト」化しようとしてきた。

b) 管理職や基幹労働者のみを常用雇用とし,他の2つのグループは,不安定な短期雇用としようとしてきた。なお後者は,雇用期間のみの不安定化だけでなく,賃金,賞与,昇進・昇格も不安定であり,退職金・年金もない。

現にこれまで,この「不安定化」は確実に進行してきた。しかもこの実施には,労働者を守るための法律・規制を取りはらう必要があって,現に,法の「改正」が徐々に図られてきた。

その「不安定化」や労働条件の大幅な切り下げは,働く人びとの大きな抵抗・反対運動に合い,一気に進行しているわけではないものの,趨勢としては「勝利してきた」とみなせる。

c) すでに,経済企画庁は『21世紀のサラリーマン社会-激動する日本の労働市場』(同庁総合計画局編)で,2000年には不安定雇用を3分の1にするモデルを明らかにしていた。

そして日経連の立場からは,その国家側の明示した「方針」の追跡調査を実施し,財界側の狙いがどれほど実現されてきたかを確認・評価している。

「流動化のメリット」は「能力・業績主義の徹底化」「人材の価値が市場で評価される」という点で,その「デメリット」としては「企業に対する帰属意識がなくなる」という点に則して指摘されていた。

d) 将来,「長期蓄積能力活用型」従業員が1割程度減少し,「高度専門能力活用型」,「雇用柔軟型」が増加する。

そもそも,『新時代の「日本的経営」』1995年は,つぎの時代区分を措定してうえで,以上のごとき指針を示していた。そして,その一定の成果は確実に挙げてきた。

1 労使関係の混乱期(1945-1950年)

2 職務を軸とした「職務主義」の時代(1950年代前半-1960年代)

3 職能を軸とした「能力主義」の時代(1970-1980年代)

4 バブル経済崩壊後の「成果主義=新時代の日本的経営」の時代(1990年代以降)

日本企業の人事・労務管理体制を特徴づけられもしてきたとはいえ,これらの時代を通貫している「営利原則との基本的な関連性」を踏まえた吟味が必要であった。

註記)梅崎 修「日本的雇用慣行の人事方針形成史-オーラルヒストリーによる探索-」『三色旗(慶應義塾大學通信教育部)』No.817,2018年,10-17頁。

⇒ 八代充史・牛島利明他『新時代の「日本的経営」』オーラルヒストリー-雇用多様化論の起源-』慶應義塾大学産業研究所選書 戦後労働史研究,慶應義塾大学出版会,2015年。

というのは,非正規雇用者に相当する労働者層は,いつの時代にあっても名称や姿容を変えて存在してきたからであって,時代ごとに現象するそれぞれの特徴の把握を意図する問題意識は当然としても,その底面に実在しつづけている問題要因の摘出がおろそかにされてはならない。

〔 d) の記述に戻る→〕 半面,長期に雇用が保障された従業員を守るためには,短期の労働需要に対応する労働者の予備軍が必要になる。

しばしば雇用の調整弁といわれるように,景気変動に応じて必要な時に必要なだけ労働者を確保することこそが,企業側からみた非正規労働者の合理性である。

同時に労働者側からみた合理性とは,自分が好きな時に好きなだけ働けることだ。このように需要と供給の両面から非正規労働には存在意義がある。

補注)この指摘,「労働者側」が「自分が好きな時に好きなだけ働けること」とは,あくまでのその一要因・一側面の問題であって,正規雇用者になりたい労働者群の大勢がいつも潜在してきた事実,この事実から発生している社会問題を軽視しかねないその修辞であり,まさしく問題ありであった。

※-3 非正規比率が上昇した理由は労働市場の硬直性にある。1980年代,非正規という概念がまだ定着していなかった時期に,好景気に恵まれた企業は正規社員の大量採用に挑んだ

a) 1990年代初期のバブル崩壊後,企業はそのまま多数の労働者を抱えこんだ。労働需要は一気に冷えこんだが,無期契約の正規社員を削減できない企業は代わりに正規社員の新規採用にブレーキをかけ,必要に応じて非正規を増やすことで対応した。

すなわち,硬直的なコア人材の労働市場を支えるためには,流動的な非正規労働者の予備軍を要する。この図に示した正規・非正規雇用者数の推移は,このストーリーを映し出している。1990年代初期までは非正規雇用者が増えるとともに,正規雇用者も増えた。

しかし1990年代後期に入ると,正規雇用者数は頭打ちとなり,非正規雇用者数が急増する。正規雇用者数の停滞と非正規雇用者数の増加は「失われた30年」にわたりつづく。

2021年の正規雇用者数は3565万人で,バブル崩壊前の水準とほぼ同程度だ。企業が正規労働者の採用を抑制してきたことが読み取れる。

【参考図表】-これは引用者が別途,ここに挿入した図表である。2022年は非正規雇用の絶対数も若干増えている-

一方で,1990年代には1千万人程度だった非正規労働者は2千万人規模まで倍増し,1990年には20%しかなかった非正規比率は37%まで上昇している。

b) 強調したいのは,非正規は拡大したが正規は減らなかったことだ。神林 龍・一橋大教授が指摘するように,同時期に自営業や家族従業者が占めるインフォーマルセクターが縮小したことが非正規の拡大に起因する面も大きい。

また,経済的にいかにきびしい局面に置かれても,コアとなる正規社員の雇用を守り抜く慣行が根付いていることを示唆する。労働市場の硬直性,男女間の伝統的分業など日本特有の事情が非正規問題をより深刻にしている面もある。

c) ここであらためて非正規労働の問題点を整理しよう。

第1にその経済的合理性が問われている。非正規の存在意義は需要(企業)と供給(労働者)双方の合理性から成りたつ。

しかし最近問題視されるのは,労働者側より企業側に都合の良いものになっており,企業は立場の弱い非正規の労働を搾取すると指摘されている。

第2に正規に比べて非正規の労働条件は悪く,低賃金,不安定な雇用,福利厚生が享受できないなどの問題がある。

2020年4月に新型コロナの感染拡大により緊急事態宣言が発令されたさいには,第1四半期から第2四半期にかけて100万人規模の非正規が職を失った。一方,正規労働者数は同時期にほぼ変化しなかった。

補注)この点は,先に引用してあった図表の下部に記入した文章に関説があった。

第3に非正規に就くと人的資本が形成されない。人的資本はつねに投資しないと陳腐化し価値を失う。

コア人材として内部労働市場に採用された正規の場合は,企業が従業員の人的資本に投資する部分が大きいが,臨時で雇われた非正規の場合は投資の対象にならない。

補注)この点は企業内における労働者教育の問題が,社会政策の問題としてではなく,個別の会社ごとにとりこまれてきた「日本の場合」の特殊事情があった。

第4に正規社員になれない非正規が多い。諸事情により非正規職に就いたがいずれは正規社員を志す人も多い。だが非正規が正規になるさいの壁は厚い。

内部労働市場は基本的に新卒の一括採用を前提としている。入り口は組織の下から,しかもタイミングは1回という大きな制約がある。このタイミングを逃した人には敗者復活戦はむずかしい。

中途採用市場も拡大しているが,正規から正規への横滑りが主だ。内部労働市場に年功主義がくわわると,入り口で排除された非正規は,時間が経過するほど正規への転換が困難になる。

補注)つまり日本においては労働経済学でいう労働市場がいびつというか,分かりやすい表現でいうと「敗者を復活させる路線・経路」がかぼそい。

第5に正規対非正規の経済格差は,社会格差を生み出している。

男女間の伝統的分業が根深い日本社会では,いまだに男性が経済的に自立して家庭を支えていくという価値観が強い。このため経済的に安定しない非正規に就いた男性の幸福度は低い。

またこの不安が大きな理由となり,結婚に踏み切れない非正規男性が多い。2015年の「国勢調査」によると,男性の生涯未婚率は正規が17%に対し,非正規は51%だ(女性はそれぞれ8%と22%)。未婚率の上昇は一段の少子化を招くことはいうまでもない。

補注)さらに付言すべきは,婚姻の年齢(初婚時の)が上昇していた事実である。

厚生労働省が調査したデータによると,2019年の平均初婚年齢は,男性が31.2歳,女性が29.6歳,2021年で男性 31.0歳,女性 29.5歳である。1世紀以上も前になるが,1908年のその初婚時の年齢は,男性 26.8歳,女性 22.9歳であった。とくに女性の場合,年齢が6歳半ほど上昇している。

昔であれば,この「差となっている年齢の期間:22.9歳から29.5歳の6年半ほど」において,女性が結婚してから出産する子どもの数がけっこうな部分:比率を占めていたはずである。そして,合計特殊出生率の増減(現在は減少が問題)に大きく影響してきた要因でもあった。

それでいて,いまの時代に結婚数そのものがいちじるしく減少してきたために,新生児の数(婚姻外の出産も含めてでも)も,いよいよ減少してきた。

結婚している夫婦たちでも出産にかかる経費には補助が支給されているものの,それを超える自己負担分がばかにならないほど多い。ただし,この点は地域によって大きくその金額が異なるが,この点はここではひとまず問題とはしない。

だから,子どもがもう1人ほしいという夫婦たちの希望・努力を削ぐ場面がしばしば現われている。

数日前,非正規雇用者に対して育児休暇が取れるように促進する国家側の政策が,あらためて報道されたりしてもいた。2022年4月1日から非正規社員の育休拡充と男性への取得促進が開始していた。

だが,男性側の育児休暇じたいの取得がまだまだである日本の場合は,そんなことが話題になっているうちに,人口減少に対して有効な歯止めとなる効果が,いったいいつになったら効いてくるのかといっても,さて “さっぱりまだまだ” だというほかない。

非正規雇用者だとなおさら,女性が産休を男性が育休を申請したさい実際問題としてたやすく取得させ実行する気のある会社に勤務しているのは,まだまだ少数派であるゆえ,もっと抜本的な対策を立案・指導・実行しないことには, “日暮れて道遠し” のままである。

〔記事に戻る ↓ 〕

第6に非正規問題は男女間格差を悪化させる。非正規労働者は,どの年齢をみても女性の方が多い。家庭との両立を求め,柔軟な働き方を選ぶのは男性よりも女性が多い。

しかし,条件が悪い非正規労働に就く女性の比率が高まると,男女間格差がさらに拡大する。実際,新型コロナの影響で非正規が大幅に削減されたさいにも,その打撃は男性よりも女性の方が大きかった。

補注)「貧困女子」の問題はあいかわらず深刻である。日本の20~64歳の1人暮らしの女性の3人に1人が貧困状態と推定される。貧困女子は相対的貧困に当たり,ふだん生活しているうえでは,みえない貧困として潜伏しがちゆえ,可視化されにくい実情に置かれている。

非正規問題が注目され,格差是正に向けて国も企業も動き始めた。リクルートワークス研究所によると,2013年以降,不本意非正規が減っている。2022年10月からは非正規の厚生年金の加入要件が緩和された。ただし,本質的かつ構造的な問題は解決されていない。

d) 正規対非正規の格差を是正するには,正規を解雇しやすくする環境と法制度の見直しが必要だ。企業が正規採用をためらうのは解雇がむずしいからだ。労働市場の流動性が高まれば,正規は採用しやすくなり非正規の需要は低くなるだろう。

同様に正規の労働条件をより柔軟にすることが必要だ。この点は改善に向かっている企業が多いが,正規雇用にはいまだに出勤,8時間労働を前提とした働き方が多い。非正規に就く人は柔軟で自由な働き方を求める。正規もたとえば週3日勤務,テレワーク可など,働き方をより柔軟にして,正規対非正規のバリアーを低くすることが必要だろう。

補注)繰りかえす。「非正規に就く人は柔軟で自由な働き方を求める」という理解は一面的に陥りやすいので,注意を要する。『正規になりたい労働者が多い事実』をそっちのけにした,この種の発言は誤導になる。

以前,新自由主義・規制緩和論者であった竹中平蔵は,若者に対してわざわざ「君たちは貧乏になる自由がある」し,ただし「貧しさをエンジョイしたらいい。ただひとつだけ,そのときにがんばって成功した人の足を引っ張るな」などと,実にたわけた発言を放っていた。

この元・エセ経済学者は最近になってだが,東京地検の捜査対象にすでになっている。というのは,五輪関係で人材派遣業を介して「税金かなる資金をめぐり巨率の中抜き行為」が疑われているからである。

その竹中平蔵に対して藤田孝典は,「貧乏と貧困の概念が分かっていない。貧しくなる自由はあっても一定以上の貧困に苦しむ自由はない」と批判していた。

註記)藤田孝典のツイート,4:33 PM · May 7, 2014,https://twitter.com/fujitatakanori/status/463944745840955393

竹中平蔵は,2020東京オリンピックに関してだが関連する人材派遣会社の幹部社員になっていて,しかもその契約金から大幅に中抜きする「オイシイ商売」をしてきたという嫌疑をかけられている。その五輪の招致をめぐって企図・実行されてきたそのたぐいの大汚職事件が,東京地検特捜部によって現在,捜査(内定)の対象になっていた。

〔記事に戻る→〕 企業としても,人材は投資すべき人的資本であり,コストではないという認識が必要だ。必要な時にしか雇わない非正規は「使い捨て」であり,人的資本という認識は薄い。非正規にも人材育成の機会を与え,有能な非正規は正規職に転換を促すような柔軟な取り組みが求められている。(ここまでで,小野 浩・引用終わり)

そのとおりであかもしれないけれども,しかしまた,現実はそのとおりにはあまり動いていない。「経済の論理」(個別資本の論理,つまり資本の推進動機)による「営利原則の追求」にしたがい行動する「企業の本質」から離陸したつもりで,労働経済の問題が十全に論じられるはずがない。

貸借対照表や損益計算書,原価計算の問題から奔放に飛び出た議論であったとしても,あとでまたそれら諸表に立ち返えるべき大前提を忘れたかのような発想は,まさに現実遊離というものである。

「コスト=人件費・労務費」である労働者・従業員の賃金・給料を「コストではないという認識が必要だ」という場合,なにか特別の説明が補足として十二分に提供されていなければ,不自然である。それも必要かつ十分に説得力のあるものが,あてがわれていなければ,そのような発言は学問以前の域に留まるほかない。

「人件費を変動費ではなく固定費とみよ」というリクツ:観点そのものは,心情的には理解できなくはない。しかし,人件費のコストとしての意味あいのなかに,確かに「固定費的な側面・要素・性格」が含まれうる「事情の混在」を理由に挙げたところで,その経済的な本質までも否定しかねない見解は,それこそ「驚き,桃の木,山椒の木」。

とすれば,結論部に入って小野 浩が主張していた点は,「それなりの程度・水準」で抑制的に議論されていればよかったにもかかわらず,そこからはるかに超え出てしまい,

「非正規にも人材育成の機会を与え,有能な非正規は正規職に転換を促すような柔軟な取り組みが〔確実に〕求められている」点が,いかにしたら実現できるのかに関していえば,この肝心なところをさらに教示できる見解を確実に打ち出しておくべきであった。

実際,つぎのように議論されている。以下は厚生労働省が非正規雇用に対する課題として挙げている問題点である。

(1) 雇用が不安定

(2) 経済的自立が困難

(3) 職業キャリアの形成が不十分

(4) セーフティネットが不十分

(5) ワークルールの適用が不十分 労働者の声が届きにくい

そのあたりについての詰めた議論なしに,「非正規にも人材育成の機会を与え,有能な非正規は正規職に転換を促すような柔軟な取り組みが求められている」といわれても,この話題の「いいぶんじたいはしかり!」であったとしても,ただ「もっともな提唱ではあったが……」といわれる程度だけに終わる。

以上の小野 浩の議論の〈ポイント〉は,つぎの3点であったという。

○-1 正規社員守り抜く慣行の裏で非正規急増

○-2 雇用形態間や男女間の経済格差拡大招く

○-3 人材はコストでなく人的資本との認識を

※-4 基本的な義捐を提示しておく

a) 途中で出ていた点であるが,新・日本的経営システム等研究プロジェクト『新時代の「日本的経営」-挑戦すべき方向とその具体策』日本経営者団体連盟,1995年5月という産業界向けの指導書は,

はたして,「人材はコストでなく人的資本との認識を」をいかほど備えていたか?

かといって, 「人材はコストである」ことは小野 浩もまさか認めないわけではあるまい。工場管理でいうと,原価計算の過程で積み上げられていく労務費は,コストじたいのことであった。

しかし,このコストを「人的資本」(経営学では「人的資源」)とも捕捉し,認識することは,もちろん必要であり,大事でもある。しかしまた,コストそのものである事実:1点については,なんら違いはない。この点をぼかしかねない口上,「人材はコストでなく人的資本との認識を」という発言は,それじたいとして強調されることになったら,労働経済学も人事・労務管理論もなにもなくなる。

要するに,そのままの「理解」では「認識」ということばの意味が細胞分裂しかねない。このことば(漢字の表現)にこめられない意味まで,よそからもってきて突っこむという作法は,その意図がどうであるにせよ,いくらなんでも無理難題。

ところで,もしかしたら,当然に提起されるそのあたりに関した疑念は,暗然とさせておいたままであったのか,それとも意識的に切り捨てておく要領であったのか判然としないけれども,「人材はコストでなく人的資本との認識を」と提唱したところで,労働経済の問題として非正規雇用に関する議論の向かうべき視界が,突如として新次元を開削できるわけではあるまい。

もしかしたら,以上のごとき指摘・批判がありうることを承知のうえで,本気でそのように「人材はコストでなく人的資本との認識を」と「認識できるし,そうするのだ」と提言しているとしたら,これでは正規雇用と非正規雇用との問題をめぐってまともな議論を維持することができない。

b) ところで,前段に言及した文献(梅崎 修「日本的雇用慣行の人事方針形成史-オーラルヒストリーによる探索-」『三色旗(慶應義塾大學通信教育部)』No.817,2018年)は,つぎのごときに「驚くべき独自の解釈」を,『新時代の「日本的経営」-挑戦すべき方向とその具体策』日本経営者団体連盟,1995年5月に与えていた。

--人事・労務政策としての『新時代の日本的経営』は,「実現不可能な理想論」であったというよりも,「早すぎた理想論」ともいえる。

むしろ人事方針としての『新時代の日本的経営』は,2000年以後の日本企業の人事を考えると,つねにかたちを変えて,現在も繰り返し議論されてきたといえよう。

すなわち,高付加価値人材とは誰であり,いかにその人材を確保すべきなのかという課題は残されている。

昨今の企業間の移動を含んだキャリア形成が,企業内特殊熟練とは違う高度な能力を獲得できるならば,『新時代の「日本的経営」』は消えていった人事方針ではなく,再評価され,具体的には,HRM of Knowledge workersの人事方針(Alvesson(2004))として再検討されるべきであろう。

補注)HRMとは Human Resource Management,人的資源管理。基本は人事管理・労務管理と同義。

このような「意見・見解⇒解釈・主張」じたいは,ひとまずよいとしておく。理解そのものはできる。

だが,そうだとしてもそれでは,現状:21世紀の現段階における日本の企業を,「新時代の『日本的経営』」の見地から観察したとき,はたして,いわんとする核心がいかほど妥当性を発揮しえたのか,時代に対する展望としていかほど可視性をもちえたのかなどについては,基本の問題点として反論しておく余地がある。

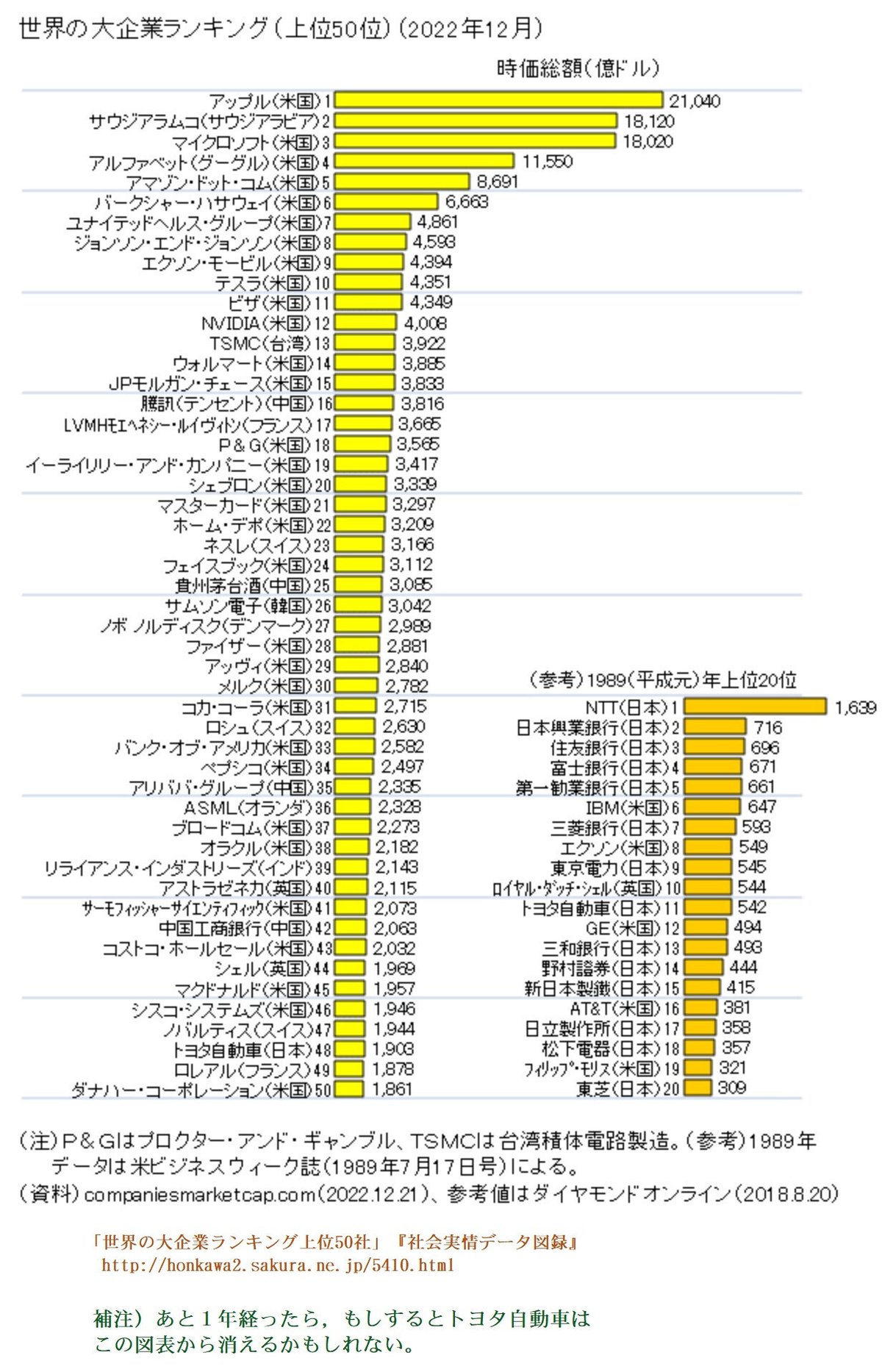

つぎの表は『社会実情データ図録』https://honkawa2.sakura.ne.jp/5410.html から借りたものである。前段で太字にしておいた「再検討されるべき」点とは(太字にしておいた),一刻たりとて待ってはくれない。

このままでは,次表に出ているトヨタも,「世界の大企業ランキング(上位50位)(2022年6月)」から消える日は,それほど遠くはない。2023年中には消えているかもしれない。

極論する。このランキング表をみるかぎり,日経連『新時代の「日本的経営」』1995年の主唱は成就されていなかったことになる。

国際企業間で競争が激しい世界経済における現実の姿は,日経連の経営思想が国際競争の舞台では通用しない点を表わしている。

日経連のこの指南書がそれでも,日本の企業に対して客観的に貢献しえたなんらかの役割がありえたとしたら,いったいなににみいだせばよいのか?

同書の意図が本当に成就し,成功したというためには,上の図表のなかに登場する日本の企業が「トヨタ1社というごとき顛末」になっていないこと,これが当然の想定に置かれていたのではなかったか?

------------------------------