「原発脳:原子力中毒症状」がはなはだしい経済産業省の電力観は亡国への一途被爆国(戦争時被害の立場)かつ被曝国(平和時加害の立場)である「日本の原発利用」を,詭弁的に「原子力-火力-再エネ」などと並べた「偽称の看板」をかかげ「国民を洗脳する欺瞞」(後編)

※-1「本稿(前編)」のリンク先住所の紹介

「本稿(後編)」はつぎの記述を受けた展開になっている。できればこちらをさきに読んでもらえると好都合である。

※-2 鈴木達治郎長崎大学教授「経済教室原子力発電の将来像(下) 依存度低減へ制度転換図れ」『日本経済新聞』2025年2月19日朝刊「経済教室」の,原子力村からまだ完全には足を洗えないでいる専門家のいうことなど

この『日本経済新聞』「経済教室」に登壇した鈴木達治郞はいまから約7年前に公刊した著作,『核兵器と原発-日本が抱える「核」のジレンマー』講談社(新書),2017年12月20日という原子力・原発問題に関する啓蒙書をもっている。

どちらかというと(いうまでもなかったが),圧倒的に多い「原発推進派の当該専門家・研究者(学究)」のなかにひとまずくくってみるとなれば,この鈴木達治郞の原発(原子力)問題に対するいいぶん,その主張の核心は,前段の本を読んだとき受けた印象となるが,どっちつかずの中途半端な立場に居たかのように感じた。

原子力村の住人みたいな口調で語るその内容は,しかし,原発(原子力)のかかえる深刻な問題性から逃げるような姿勢はなく,きちんと正面から向かいあう立場を保持していることは伝わってきた。

しかし,かといってその論調のなかに「みえかくれする」までもなく,観取できた基本的な論理の運び方は,原発推進派にもその反対派にも渡りを上手につけられる弁説を開陳していた。それゆえ,その双方の立場に対して,なんとか同時並立的に受け入れてもらえるような「議論の定立」が可能となるように,かなり工夫がなされていたと観察してみた。

しかしまた,鈴木達治郞『核兵器と原発-日本が抱える「核」のジレンマー』2017年は,結局,つぎのように結論部をまとめていた。この「説明にはならない説明」に接して,これはやはりダメだなという印象を強く抱かされたのは,とても残念な点であった。

原子力というエネルギーの「ヌエ」性

この決定的にまずい重大な問題「性」を説明してはいるものの

原発の利用が脱炭素社会につながりうると確かに語っていた点は

完全なる誤謬である

しかし同時に温暖化防止のための再生可能エネルギーとはいわずに

省エネ社会への転換のほうを強調した主張は

しかも原発廃絶はいわずに提示したその主張は実は

自身の発言内容が「ジキル&ハイド」になっていたことの証左を意味した

もしかすると鈴木達治郞はそうした自分の意見が

ヌエの面相を併せて表わすことにならざるをえない事実をよく承知で

そのように啓蒙書の末尾をまとめていたのかもしれないが

しょせん内容としては内部分裂させる文意となった

そういった結論にはなりえない「一貫しない文章」を書いた

この点は原子力村から完全に足を洗えないでいる

原子力問題専門家の基本的な限界であった

ただし,本日とりあげる日経「経済教室」のなかで鈴木で述べている「原発・原子力」観そのものに関していうと,その後における見解として「まったく変化が生じていないわけではない」と,みなしてよいような兆候がなかったのではない。本日のこの記述は,その付近にうかがえた問題意識にも留意をしつつ,以下の記述をしていきたい。

【参考記述】 鈴木達治郞が所属する長崎大学多文化社会学部の教員紹介案内は,こう紹介されている。

原発をただちに全基廃炉にするという立場でもない「らしい」

※-3 鈴木達治郎「経済教室原子力発電の将来像(下) 依存度低減へ制度転換図れ」『日本経済新聞』2025年2月19日の紹介と吟味

この鈴木達治郞の論説はつぎの3つの要点のもとに記述されている

○-1 原発を最大限活用する政府の根拠は薄弱

○-2 原子力拡大を前提にした制度はいまも継続

○-3 核のゴミ処分や福島第1〔原発〕廃炉へ法整備を

政府は新たなエネルギー基本計画を閣議決定した。東京電力福島第1原子力発電所の事故以降,計画には「原子力発電への依存度を可能なかぎり低減させる」と明記されてきた。しかし今回はその文言が消え,さらに従来なかった「建て替え(リプレース)」も含め「原子力も最大限活用する」との方針が明記された。

これは原子力政策の大きな転換と考えられる。この政策に合理的な根拠はあるのか。本来,日本はどのような政策課題に優先順位を置くべきなのか。これらの点について検証してみる。

政府が原発の最大限活用に転じる根拠として,経済性・供給安定性・温暖化ガス削減の必要性という3点が大きく挙げられている。しかし,どれをとっても最大限活用すべきエネルギー源としての根拠は弱い。

その合理的な根拠はないというのが鈴木達治郞の指摘

原発の経済性に関しては経済産業省の発表でも,すでに2021年時点で「最も経済性の高い電源」ではなくなっていた。今回発表された発電コスト評価でも原発は太陽光よりも高く,「もっとも安い電源」ではないとされる。別の試算では再生可能エネルギーのコストが低下傾向にある一方,原発のコストは逆に上昇傾向にある(図参照)。

既存原発でも,安全性向上のための追加投資が2024年時点で約6兆1500億円に上ると報じられている。これらの傾向を踏まえて政府では新設原発への投資リスクを低減する財政支援制度を検討中と報じられているが,その負担はすべて利用者に向かう。制度を導入するなら,必要性と負担の度合いについて透明性の高い徹底した議論が必要だ。

供給安定性に関しては,一定出力で安定した発電容量を確保できる点が原子力の特長であった。しかし頻発する地震による停止や,停止後の再稼働に不確実性が増すなど,計画通りの発電容量を確保できないリスクが顕在化してきた。日本原子力産業協会が発表している年間平均設備利用率は2024年時点で 30.6 %にとどまり,供給安定性についても疑問符がつく。

補注)ここで「供給安定性に関しては,一定出力で安定した発電容量を確保できる点が原子力の特長」だと説明された原発の利点は実は,不利点ないしは欠点でしかありえない。極論で形容していうと,原発の木偶の坊「性」は逆説的にも明確であった。以下のその説明をしばらくおこなう。

電力需要が減る夜間の時間帯になっても,原発は発電中の「操業度(稼働率:ほぼ100%)そのものを下げることができない」といったような「装置・機械」としては,決定的に融通性を欠く特性をもともともつ。

車でたとえていうのが適切かどうかはともかく,常識的に考えてみてほしい。自家用車を停車・駐車させているときでも,この自動車はエンジンを止めるわけにはいかず,しかも時速100㎞の速度で走行する状態に相当する程度にアクセルを踏みつづけなければならない,つまりその状態での空ぶかししている状態を維持するような自動車でなければならない,という例えで説明しなければならなくなる。いくら例えた例に違いがあるとはいえ,これはベラボウな話。

もちろん,上のたとえ話は自動車の場合だと,もともとありえない仮定の話であったが,原発の場合は「これ本当の話」となる。

自動車の場合だとそのエンジンが動いている時でも,必ずしも走る必要はない(その逆で停止したときは燃料節約のために自働的にエンジンも停止させる造りになってもいるが)。もっとも,前段に触れたみたような「空ぶかし」じたいが,停止中は不要であった。

原発だと1日24時間のうちでも,電力需要が減って電力が余って困る時は(電力は「生産即消費するもの」),その余分な電力を充てるかたちを採って,のちにおこなわれる揚水発電用に「水をダムに揚げておく」ために活用する。

ともかく,「原発が夜間の稼働中」にどんどん生じる過剰電力を,わざわざ高い標高に位置するダムへの貯水しておくためのエネルギーに「生かして充てる」という構図(構成)になっている。

揚水発電の仕組みについては,つぎの図解を参考にして理解したいが,それにしても,やっかいというかムダに感じられることを,わざわざやっているという印象しか受けない。

以上の2つの図解を踏まえてさらに以下の図解をみると

かなりのマヤカシを含むのが

この図解である点をみぬかねばならない

こちらの「1日の電気の使われ方」の図解はとくに

「揚水用動力」と網状で図示されている面積については

こまかく詮索すればあれこれ疑問も湧く

そもそもの話「1日の電気の使われ方」に対してだといっても

原発の24時間における稼働率にはまったく融通性=柔軟性がないゆえ

昼間の揚水発電時にそなえて夜間のうちに揚水をするための動力として

原発が発電しつづけているという関係は

すなわち夜間帯に「できてしまう余剰電力を利用する」

との理由をつけて『原発の木偶の坊的な特性』を弥縫(オシメを)しなければならない

といった本当にヘンテコな「電力の内向きになる目的外使用」がなされている

奇っ怪な原発の素性をありのままに表現する

要は水力発電施設がこの図解のごとく別途に設えられている

原発が夜間に使途がなくて余って困る電力を転用させている

その昼間の揚水発電のために備えて時間差を設けて消費させている

その揚げた水は昼間電力需要が増える時にこのダムでの

発電のためだが放水するという案配

以上の仕組みは電力および水の有効利用とはいえない

〔記事に戻る→〕 温暖化対策に関しては,確かに発電時に温暖化ガスを排出しない点はメリットであり,既存原発については効果がある程度期待できる。ただしもっともコスト効果の高い手段とはいえない。また,原子力を優先することで再生可能エネルギーの出力制御が起きていることを考えれば,必らずしもその効果が最大に生かされているとはいえない。

補注)再生可能エネルギーの普及を前面から全面的に妨害するのが「原発」(原子力という電源)の真性であるにもかかわらず,これをいかにもお仲間同士でありうるかのように喧伝する政府・経済産業省エネルギー庁と大手電力会社の基本姿勢は,まさにマヤカシでしかありえない。

つまり「原子力⇔火力⇔再生可能エネルギー」というふうに,根源から性質を異ならせるエネルギー電源同士を,いかにも「炭酸ガス排出抑制に効果がある」とかの虚偽を謳いながら,同席させておくという詐欺的な便法は,国民たちの電力そのものに関する認識をたぶらかすための修辞でしかない。

〔記事に戻る→〕 新設の原発に関しては,これから開発・実証・許認可プロセスを経る必要がある。建設から稼働までを考えると20年近い年月が必要であり,早くても40年までは温暖化ガス削減に貢献しない。一言でいえば「間に合わない」のである。

補注)だから,本記述の前編(昨日)に登場させた岡本孝司(東大教授)は,SMR(小型原発)の開発・利用を急ぐべきだと強調していた。しかし,大型であれ小型であれ原発である事実に変わりがない。それでも,原発の危険性をご丁寧に小規模単位に分散させるという,本当にバカらしい発想までが現在進行中である。

〔記事に戻る→〕 さらに高温や洪水,山火事などで原発の運転に支障が出る可能性も指摘され始めた。世界的にみても総発電量に占める原発比率は2023年時点で 9. 2 %にまで低下している。温暖化対策への原発の貢献度は再生可能エネや省エネに比べて大きいとはいえず,役割は「限定的」と判断されている。

補注)この「温暖化対策への原発の貢献度は再生可能エネや省エネに比べて大きいとはいえ」ないし,その「役割」も「限定的」だ「と判断されている」という表現は,徹底を欠くという以前に,なんというか,かなりユル褌の説明であった。

原発が炭酸ガス排出抑制に貢献している,だから,温暖化現象防止にも役立っているといったごとき,因果関係の実証すらなき「迷論的に意図された誤説」よりも,だいぶ遠慮したかたちで,このように「温暖化対策への原発の貢献度」は「限定的」だと「判断され」るという言説は,生半可な発言だという以前に,原子力村の意向を忖度した発言であった。

はっきりいって,原発はその正反対の技術的な中身そのものなのであり,地球温暖化の問題が「本当に存在している」として話しを進めるとしたら,実際には,原発そのものが地球温め器になっている「科学的な本質」を逸失してはいけない。

この論点は,本ブログ内ではつぎの記述が真正面から,その付近に漂う欺瞞と固陋に満ちた原子力村的な虚偽伝説を,批判的に説明してあった。

〔「本稿(後編)」の記事に戻る ↓ 〕

実は福島第1原発事故以降も,日本で原発依存度を低減するための具体的な政策は採られていなかった。原発の運転期間を原則40年(最長60年)に制限し,更新や新設を計画に明記しなかったことで,原発の規模は自然に縮小していくと予想されていただけである。

この運転期間も,岸田文雄前政権のもとで推進されたグリーントランスフォーメーション(GX)政策により60年超への延長が認められ,さらに更新のみならず,新型原子炉の開発・新設も明記されていたので「依存度を可能な限り低減する」指針はすでに事実上消滅していたといえる。

しかし,すでに述べたように原発の利用拡大の根拠が薄弱であることを考えれば,原発事故のリスクの大きさを体験した我が国では,原発依存度はやはり低減していくことが望ましい。そのためには,これまで導入されてきた原子力拡大のための政策や制度を転換しなければいけない。

たとえば電源三法に基づき原発の立地自治体に国の交付金を配る制度は,原子力拡大のために1970年代に導入されたものだが,福島第1原発事故以降も維持されてきた。このため交付金に依存する自治体では,いまも原発の維持・継続が死活問題となっている。

これでは,なかなか原発依存度の低減にはつながらない。原発以外の脱炭素電源への交付金や,原発・火力発電の早期廃止への支援金など,脱炭素や原発依存度低減に貢献するような制度に転換すべきだ。

さらに,GX政策のもとで2023年に改正した原子力基本法(第2条の3)で「原子力産業基盤の維持」が政府の責務と明記された点も,依存度低減と相反する。核燃料サイクル政策の推進も同様だ。依存度を低減するためには,すでに破綻している核燃料サイクルも見直し,原子力から新しいエネルギー産業への転換のための支援制度なども検討すべきではないか。

最後に原子力政策の最大の課題として挙げられるのが,原発の運転で生じる高レベル放射性廃棄物,いわゆる「核のゴミ」の処分問題だ。

核のゴミの取り扱いとして,特定放射性廃棄物最終処分法では「原子力の適正な利用」のために処分事業が必要と位置付けられている。これでは,廃棄物処分は原発推進のための事業とみられてもしかたがない。

核のゴミは,原発推進・反対の立場の違いにかかわらず解決が必要な課題であることを法に明記し,処分事業を担う原子力発電環境整備機構(NUMO)の位置づけもそれに従ったものにみなおすことが望ましい。さらに,処分プロセスを客観的に評価する独立の第三者機関の設置も,法に明記するべきだ。

福島第1原発の廃炉や被災地の復興も,原発推進・反対の立場の違いにかかわらず対処が必要な重要課題だ。廃炉に向けたロードマップは法的根拠もなく,30~40年で完了するという科学的には根拠の薄い目標がいまだに維持されている。

補注)廃炉にした原発とこの付属施設の後始末,「廃炉工程管理」の問題が「30~40年で完了するという科学的には根拠の薄い目標」だと,鈴木達治郞が指摘した点は,単に意見の問題ではなく,現実にすでに明白な「事実の問題」であった。

東電福島第1原発現場の場合,だいたい,廃炉工程に入った時点は,いったいどこに求められるという問題からして,これを適確に設定(決定)することじたい非常に困難である。

そもそもの話,事故った原発に関してとなれば,これは未来永劫に廃炉工程そのものが成立しえない,単なる廃墟(高度に放射で汚染された事故跡)を片付けるための作業工程でしかありえないのだから,何十何年か経ったらその関連工事が完了する,などといったことを想定することじたいからしてずいぶん頼りない議論しかもちだせない。

チェルノブイリ原発をみてみろ(!)などというまでもなく,以上の指摘は,当然も当然のことがらであった。どだい,その原発は廃炉工程そのものが初めから成立しえない「大事故」を起こした。今日までそのまま原発廃墟となっており,そして,仕方なく石棺をかぶせた状態になってもいた。分かりやすく表現すれば,つまりはネコババ的に残置されている惨状現場。

チェルノブイリ原発は,深刻な結末を起こしたまま,21世紀のこれからもあの石棺で措置された状態でいくほかない。これから数十年したあとまたもや,第3回目となるその石棺改築工事が必要となるかもしれない。だが,当面はともかく現状をもって措置しておくほかない。

だが,日本の場合,あの東電福島第1原発現場跡に残された「爆発し溶融した原発」と「この施設一式そのもの」に,盛りだくさんにへばりついている《超高度放射線溜まり》は,いったいどうやったら,いつになったら「後始末ができたといえる日」を迎えることになるのか?

おそらく,われわれ世代(ひとまず40歳代から50歳代として)が生きているうちは不可能。この「われわれ世代」が「生きているうちは × × だ」というセリフは,これから先においても「何代にもわたり反復させられる文句」になることは,必定だと書いても間違いになりそうにはない。

〔記事に戻る→〕 事故後14年も経ったいま,もう一度廃炉全体の目標,実施体制や評価体制について再検討する必要がある。総費用の見直しや負担のあり方,除染土の処分,地元や国際社会との合意形成プロセスなど,ほかにも課題は山積みであり,「福島廃炉・復興法」のような包括的な法制度が必要と考えられる。

補注)この鈴木達治郞の意見は,東電福島第1原発事故の発生という重大事件が,日本という国家全体に与えた「とりかえしすらつかないような大損害」について語っていた。その「総費用の見直し」とその「負担のあり方」という金銭面の問題を考えてみると,事後に向けてさらに生まれていく「原発大事故に原因した有形無形の負債発生」は,それこそとてつもない巨額にまで,しかもこれからもじわじわと膨らんでいくそれである。

河合弘之・渡海雄一・木村 結編『東電役員に13兆円の支払いを命ず! 東電株主代表訴訟判決-』旬報社,2022年10月という本が制作・販売されていた。

その金額13兆円だけでも巨額であるが,東電福島第1原発事故が日本の社会経済に与えた損害・打撃「全体」が,これからの未来に向けてどのくらいにまで実質で増大していくか積算するとしたら,おそらく100兆円の水準すら軽く越えることになるのではないか。

〔記事に戻る→〕 原子力政策の円滑な実行には,自国民のみならず国際社会からの信頼も必要である。多核種除去設備(ALPS)処理水の放出をめぐる海外からの反発は,まさにその実例である。核燃料サイクルに伴い核兵器に転用可能なプルトニウムの在庫が積み上がっている問題も,国際社会の理解なしには円滑な解決が難しい。

補注)「核燃料サイクル」の問題は,例の「トイレのないマンション」に例えられる難題であった。それでは,このサイクル問題が成立しえたとしても,その時からその処理工場周辺においては,放射性物質による汚染拡散問題が,疫学的な観点からも間違いなく現出する。

こうなると,原発(原子力)の問題は無理難題だらけ,いいかえると,当初から大なり小なりに,まさしく「糞詰まりふんづまり状態」を余儀なく予定されている。原発の利用にいつまでもこだわっているようでは,いずれ近いうちには,それこそ八方ふさがりとなるかもしれない「原発関連事情」を招来すること必定である。

〔記事に戻る→〕 原子力への市民の信頼回復には透明性の確保が不可欠であり,平常時から真摯な対話を継続していく必要がある。エネルギー政策が市民や国際社会に信頼されるものとなるよう,政府には見直しを検討してもらいたい。(引用終わり)

この最後に出ていたの鈴木達治郞の意見,「原子力への市民の信頼回復には透明性の確保が不可欠であり,平常時から真摯な対話を継続していく必要がある」点は,まったくそのとおりであって異論などない。だが,こうした意見がいままで,日本の政治社会のなかで通れるようなわずかな隙間(ニッチ)は,あったとしても非常にかぼそかった。

ここで,その点を判断するために役立ちそうな記事をみつけたので,これをつぎの※-4として紹介したい。鈴木達治郞の関係で,本日のこの記述を始めるにあたり,みつけた文章であった。以下の段落においては,なるべく「引用しっぱなし」の要領で読んでもらうことにする。

この記事は,いまからだと2年と3ヵ月ほど前,岸田文雄政権のころに書かれた記事であった。この「世襲政治屋3世」の体たらくぶり,あたかも放射能で神経を完全に殺られていたかのような顛末は,原発問題のイロハに関してからして,完全に無知そのものであった文雄の脳足りんぶりを批判していた。

※-4 「〈青野由利の「時を駆ける科学」〉岸田政権の『開き直りの原発回帰』が抱える矛盾」毎日新聞『経済プレミア』2022年12月3日,https://mainichi.jp/premier/business/articles/20221201/biz/00m/020/012000c

あれよあれよという間に,岸田文雄政権〔当時〕が日本の原発政策を転換しようとしている。経済産業省の原子力小委員会が今週まとめた原発政策の「行動計画(アクションプラン)案」は,一言でいえば,開きなおりの「原発回帰」だ。

しかも,国民的議論がなされた形跡はまったくない。科学記者として2011年の東京電力福島第1原発の過酷事故を体験し,震える手で原稿を書いた立場からすると,あまりに軽々しい。

彼らのなかでは,あの恐ろしさ,あの緊張感は,たった10年ちょっとで薄れてしまったのだろうか。

a) 拭えない不意打ち感

〔2022年〕11月28日の総合資源エネルギー調査会(経産相の諮問機関)の原子力小委に経産省が提示した「アクションプラン(案)」をみて,頭がくらくらした。

「再稼働への総力結集」「既設炉の最大限活用」「次世代革新炉の開発・建設」「バックエンドプロセス加速化」「サプライチェーンの維持・強化」。列挙された太字の項目からは,原発事故前を上まわるような「推進」の勢いを感じる。

こうしたあからさまな「原発回帰」が表面化したのは,今年8月の「グリーントランスフォーメーション(GX)実行会議」の場だった。気候変動対策としての脱炭素,ロシアのウクライナ侵略によるエネルギー危機を足がかりに,岸田首相がいきなり踏みこんだようにみえた。

なかでも,見逃せないのが「運転期間原則40年・最長60年ルールの見直し」による原発の寿命延長や,「原発の建て替え・新増設」が表明された点だ。福島の事故の教訓を踏まえ,政府が封印してきた政策だけに,不意打ちの感が拭えなかった。

b) 矛盾があらわの電源構成

だが,よく考えてみれば,こうした政策転換の芽は以前から埋めこまれていたのかもしれない。

日本の原子力政策は1956年に設置された政府の「原子力委員会」によって,ほぼ5年ごとに「長期計画(長計)」として策定され,のちに「原子力政策大綱」に引きつがれた(2014年に廃止)。

エネルギー政策全般については,2002年に制定された「エネルギー政策基本法」に基づき,「エネルギー基本計画(エネ基)」として3,4年ごとに改定されている。

いずれも,福島の事故前は原発推進が一貫した政府の方針だった。それが,福島の原発事故で頓挫した。

当時の民主党政権は事故後の12年に「革新的エネルギー・環境戦略」を策定し,「2030年代に原発稼働ゼロを可能とする」「原発の新増設はおこなわない」と方針転換した。

日本が原発を導入して以来の大転換だったが,2012年末の政権交代で第2次安倍政権が発足すると,自民・公明連立政権は再び原発維持へかじを切る。

補注)安倍晋三は日本を壊した「世襲政治屋3世」だと,すでに定評化したごときの,それも「チャイルディッシュの首相」だったという事実認定のもと,いまでは,安倍大好きな連中をのぞけば,全国民がいままさにその付けまわしの責任を取らされている最中であるからには(たとえば最新の統計でエンゲル係数は28.3%まで上昇し,1981年以来43年ぶりの高水準),

「銀のスプーン」を口にくわえてこの世に生まれたくるかわりに,あの「魔法使いのホウキ」を背にして登場したような「彼」〔らのことだから岸田文雄も同列の仲間の1人であった〕は,2013年9月時点で外国の地にいって,東電福島第1原発現場のことをとらえて「アンダーコントロール」だと,その事故原発に関した当時の状況を完全に偽って流布させた。

〔記事に戻る→〕 それが端的に表われたのが2014年改定のエネ基だ。「原発ゼロ」の文字は消え,原発は「重要なベースロード(基幹)電源」と位置づけられた。ただし,原発に否定的な世論に配慮し「原発依存度を可能な限り低減させる」との表現も同時に盛りこまれた。

以後,2018年,2021年と改定されたエネ基でも,「重要なベースロード電源」と「可能な限り依存度を低減する」という,一見矛盾する両論併記が続けられてきた。こちらも国民世論に配慮して,新増設やリプレース(建て替え)には触れてこなかった。

【参考画像資料】

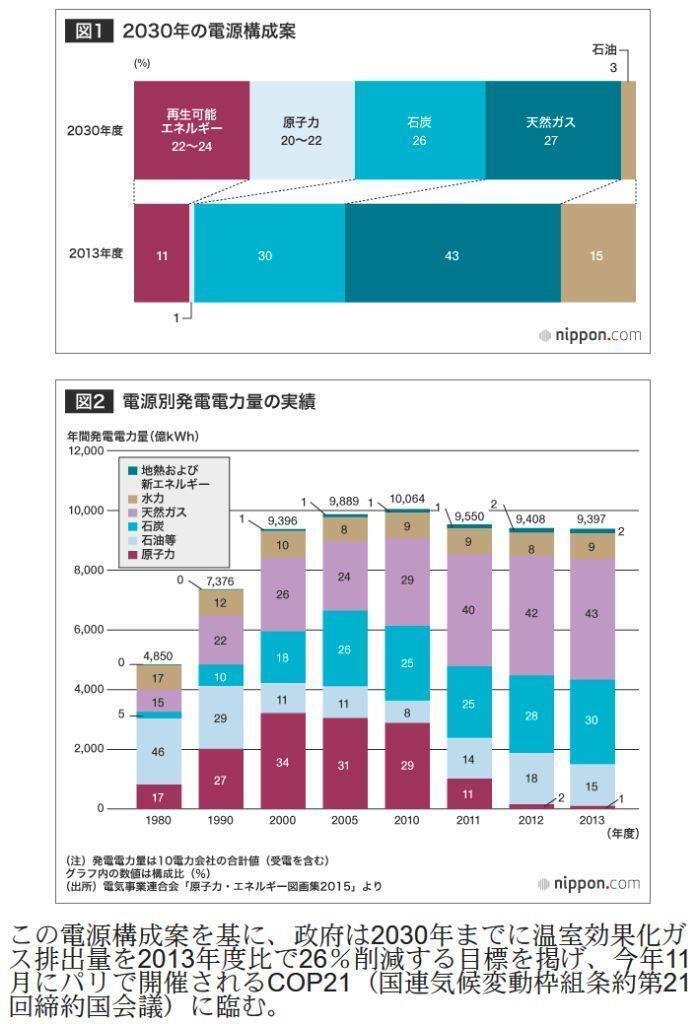

そこで矛盾があらわになるのが,政府がめざす2030年度の電源構成だ。目標とする原発比率「20~22%」を可能にするには,30基程度を高い稼働率で動かす必要がある。しかし,「原則40年運転ルール」を守り,新増設もリプレースもしないなら,それは無理な話だからだ。

c) 原発依存度の低減といいながら

「原発依存度を低減するといいながら,そのための政策はなにもやってこなかった」。原発事故当時,原子力委員会委員長代理で,現在は長崎大教授の鈴木達治郞さんは指摘する。

確かにそのとおりで,政府は原発回帰を温存してきたとみるのが正しいのだろう。鈴木さんは「今回,開きなおって,全部復活させたようにみえる」という。

東京大学博士(工学)

元内閣府原子力委員会委員長代理

ただ,そこにはさまざまな矛盾もある。

今回のアクションプラン案は建て替えや新増設の中身として「次世代革新炉の開発・建設」をかかげる。

これまでの議論をみるかぎり,次世代革新炉とは,「革新軽水炉」「小型軽水炉」「高速炉」「高温ガス炉」「核融合炉」を指すようだが,これらは時間軸も,実現可能性もばらばらだ。

実現可能性でいえば,「革新軽水炉」だろう。これは既に欧州などで建設されている「EPR」や「AP1000」と呼ばれるタイプの原発と考えられる。しかし,EPRは安全対策でコストと工期が膨れ上がり,苦戦を強いられている。

老朽原発の寿命延長の方に経済性があるとなれば,新型炉の建設は進まないはずで,いったいどちらに重きがあるのかもはっきりしない。

「再生可能エネルギーを最優先順位としたうえで,それでも足りないから原子力をこれだけ維持するというならわかるが,そうなっていない」と鈴木さんはいう。

なりふり構わぬ原発回帰だが,政府がどんなに旗を振ろうとも,現実がそのとおりに動くとは思えない。その誤算は日本のエネルギー政策をますます弱体化させてしまうのではないだろうか。 (引用終わり)

このような助言・警告を完全に無視する日本政府経済産業省エネルギー庁の真意あるいは思惑は,どこにあるのか? 外務省筋は「原爆≧原発」をよく承知のうえでだが,原発の必要性を無条件に認めるし,原爆までももちたがっている。政府全体でそういう立場を堅守しているつもりである。国民の側の希望などそっちのけであった。自国民がノーベル平和賞を受賞しても,なにやら迷惑顔であった。なんといっても「原爆≧原発」なのだから,なにを優先させるかはいわずもがな……。

しかし,日本の原発事情は,技術も経済性も人材面も,そして予算面も貧弱であり,段々と弱体化してきた。東電福島第1原発の事故現場の後始末もろくにできないまま,2030年度において電源構成に占めると計画した「22-20%」を,2024年度においてのそれを「2割(程度)」とした点では,なにも変わりはない。

その方針の〈奇妙な一貫性〉のなかには,東電が21世紀の歴史に記録した原発の大事故の記憶など「ないも同然に平気の平左」であって,その事故の重大さなどまさに「喉元過ぎれば熱さを忘れた」それでしか,ありえないのである。

こうなると,そのうち,この国の天上から天照大神のそのまた祖先神でも当たるご先祖様がおられるとしたら,きっと怒りの表情を満面にたたえながら,天罰をくわえにこの地にご降臨なさらないとはかぎらない。当面はそのほうが,南海トラフ地震の発生よりも,もっと怖い出来事になるかもしれない?

----------【アマゾン通販:参考文献】-----------