『経営学の開拓者たち』中央経済社,2021年は西日本地域における経営学史を神戸大学を足場に語った(2)

『経営学の開拓者たち』中央経済社,2021年という本が神戸大学経営学部の関係者になる制作によって公刊されていた。本日は「本稿(2)」としてこの本が語る日本の経営学史の「一端」をとりあげ,吟味することになる。

「本稿(1)」はつぎの記述して2023年3月10日に公表していた。興味のある人は,つぎの記述をさきに読んでもらえれば幸いである。

#平井泰太郎 #アルフレート・イザーク #戦争責任 日本の経営学 はとりわけ,21世紀に入ってから現在まで,理論に関する「方向性感覚を喪失させ混迷した状態」にある。いってみれば「社会科学としての本質論・方法論」をめぐる問題意識を忘失し,実質的に放擲した学的状況に追いこまれている。

たとえばつぎの本は,こういう問題意識をもって制作・公刊されていた。次段にこの本の意図を引用する。

ドイツ,アメリカ,日本において経営学的研究が成立してから1世紀以上が過ぎ,この間,多種多様な研究が生まれてきた。しかし,これらはいま統一的方向性を見失い,些末で相互の関連性も欠いたまま,研究業績をひたすら積み重ねている。これでよいのか。本書はこの反省にたって,経営を体系的に理解する道を経営学史をたどりつつ探るものである。

より具体的に指摘するとしたら,戦前から生成してきた日本における経営理論の展開史とはまた別に,21世紀になるころには,米流の事例研究「系統」から派生した「解説のための実用主義一辺倒」の「なんでも説明できれば『それでイイのだ』」的な,いいかえると,理論的な体系性とは縁の薄い流派が,あたかも日本における経営学研究の本流であるかのごとき仮生をよそおい登場した。

※-1 本日議論の対象となる話題は,とりあえずつぎのような「日本の経営学史」に関する問題意識を抱きつつ,それも神戸大学経営学部に関した議論をテコに,さらにあれこれ関連する「日本の経営学」の話題全体にまで拡げた記述となる

繰りかえして述べることになるが,神戸大学経営学部の関係者が「自学なりの経営学部史」を概説するために制作した著作,『経営学の開拓者たち-神戸大学経営学部の軌跡と挑戦-』中央経済社,2021年4月が公刊されていた。

本書に対しては,もっと欲を出してさらに期待をかけるとしたら,つぎのように表現したい問題領域が想定されるはずである。

本書の評価や位置づけは,神戸大学史の大事な一部門である「経営学部史」として,どのようになされるべきかという問題からもう一歩進めて試みる余地が残されていた。

すなわち,日本の経営学理論・全体史における考察として踏みこんだ解明が必要であった。いいかえると,その種の課題はより広い視野とより長い時間という「時空の次元」に載せて,具体的に再考し,理論的に深耕するための努力が,なお要求されている

本書がとりあげている諸問題・諸論点は,単に神戸大学経営学部内に留まりえない学問史としての奥行きを有していた。そうした学問上の関心事は,ここであえて特筆すべき問題の範囲ではなかったとはいえ,当然に予定されてもいい対象を指示していた。

本日「本稿(2)」の記述は,『経営学の開拓者たち-神戸大学経営学部の軌跡と挑戦-』の副題が,仮にでも「神戸大学経営学部の軌跡と挑戦」と限定して題されていたとしても,けっして避けて通れなかったはずの論点を拾い上げるかたちで,換言すると,「社会科学である経営学」という学問が同時にまた「歴史科学である立場」を意識した「しごく当たりまえの問題意識」に立った論究をおこなってみる。

※-2「ドイツ系の経営学=骨」「アメリカ系の経営学=肉」とい日本の経営学に対する性格づけ:腑分けは適切なのか。既定観念に拘泥してきた自国経営学史の理解

a)『経営学の開拓者たち-神戸大学経営学部の軌跡と挑戦-』は,まずこういっていた。

「日本の経営学は」「当時の商業学から,何とか学問性を確保しようと試みたドイツ系の経営学と,企業の経営実践に根付き,問題解決のためであれば使えるものは何でも使おうとするプラグマティックな発想を根底に有するアメリカ系の経営学という2つの流れが混交し」「樹立され,現在に至っている」。

そして,この「日本の経営学の成り立ちが,『骨はドイツ,肉はアメリカ』と時に評されるゆえんである」という具合に,それも小笠原英司編著『日本の経営学説Ⅰ』文眞堂,2013年に依拠しつつ説明していた。

だが,この日本における経営理論に対する〈通説〉的な解釈は,なんら歴史的に実証力のある言明ではなかった。21世紀のいまごろにもなってまだ,そのような通俗に堕した陳腐な理解が,「公刊される著作」をもって,しかも専門書に分類される本の中身として,いまさらのようにもっともらしく語られた点には,いささか驚かされた。

敗戦後,それまでは一時停止状態を余儀なくされていたアメリカ経営管理学の全面的な受容が一気に再起動していた。この事情の関係で,日本の経営学の歴史的特性に関した要約的な全体像:「骨はドイツ,肉はアメリカ」という理解が,あたかも通説であるかのように,つまり日本の経営学の全体像を貫く基本の特徴であるかのように理解されてきた。

前段で「一時停止状態を余儀なくされていたアメリカ経営管理学」と表現したのは,実は,大正時代から日本の産業界においては,アメリカを中心とする「工場管理の理論と実際」が,とくに当時なりに先進的な管理意識をもっていた〈能率技師〉たち--いまふうには経営コンサルタントのこと--の努力があって,応用・実践されていたゆえ,

「骨はドイツ,肉はアメリカ」と定言されるさい,暗黙裏に前提されていた理解は「骨はドイツ=戦前」「肉はアメリカ=戦後」という時代区分,しかもこれは実証的にはなんら根拠のない,いってみれば事実無根の「二項対立」的な,恣意の措定であった。

「経営学は社会科学であり,歴史科学である」という意味あいで「実証的に理論を構築し展開しなければならない」としたら,前段のごとき敗戦を境に決めて,「それ以前は〈骨はドイツ〉,それ以後は〈肉はアメリカ〉」といった,単純に過ぎた時代区分的は,

「戦前はドイツで戦後はアメリカである」と明快に切り分けたかのようにして,そのうえで,敗戦に前後してきた学史的な事情を「重層的認識」をもって丸めこんだ発想は,日本の経営学学史が実際にたどってきた中身を,不必要にいちじるしく単純化し,誤導するものであった。

とくに問題となるのは,その通説として理解が実際,「日本経営学史の全貌」を歴史的な観点からまんべんなく概観し,なおかつ詮索したうえで提示されておらず,ただにきわめて即時的な理解に終わっていた。

その問題点は,「本稿(1)」の記述において,片岡信之や裴 富吉の研究成果を踏まえて述べたところである。彼らによる日本経営学史研究は「ドイツに骨,アメリカに肉」という理解を,そう簡単には許しておらず,むしろ否定している。

要は日本の経営学は,ドイツ系の経営学の骨も肉もそしてアメリカ系の経営学の骨も肉も,それぞれから戦前期のより早い時代から継続的に,同時並行的に摂取してきた。

換言すると,自国の経営経済学的な部門教科(ドイツ経営経済学系)と経営管理学的な部門教科(アメリカ経営管理学系)とは,同時並行的に開拓され研究する方向で展開してきた。

そうした『事実としての「理論史の発展事情」』にうといまま,ただちにその日本の経営学に関する総括的な認識として,「ドイツが骨であり,アメリカは肉である」という二項並立的な理解に押しこみ,決めこんだような基本姿勢は,軽率であったといわざるをえない。

日本の経営学をしごく簡素につまり標語的に,「ドイツ系(経営経済学)の骨」と「アメリカ系(経営管理学)の肉」とが合体された学問のあり方だと措定してきた「従来の見解」=「敗戦後的な理解」は,厳密にいえば完全に失当であった。

要するに,その通説はあくまで俗説であり,一知半解のままに「日本経営学史に対する便宜的な〈歴史認識〉」を提示していたに過ぎない。

b) ドイツ経営経済学に関する研究成果は,アメリカ経営管理学に比較して絶対数が非常に少ない。しかし,最近になると岡本人志『19世紀のドイツにおける工場の経営に関する文献史の研究』文眞堂,2018年が明示したように,ドイツにも「骨と肉」があったという,実はよく考えてみるまでもない,当然かつ当たりまえの「歴史の事実」が実在していた。

アメリカ経営管理学はフレドリック・F・テイラー「工場管理」に発しているとされているけれども,アメリカにもこちらなりに「骨と肉」とがあった。もっとも,アメリカのほうは「肉」が中心にその研究の関心がもたれていた。ドイツのほうは,もちろん「骨」に重点があるものとみなされていた。

だが,そうした日本の経営学に関連させられる時の「米・独経営学に対するそれぞれの評価・位置づけ」は,当初からあまりにも便宜に偏りすぎていて,その実相=現実史に関心が向けられていなかった。

本書『経営学の開拓者たち-神戸大学経営学部の軌跡と挑戦-』は別の箇所で,「いわゆる『骨はドイツ,肉はアメリカ』が長く続いた日本の経営学のアカデミズムの変化」(111頁)などとも表現していた。だが,この俗説に過ぎず実証的にも裏づけをともなわない「日本の経営学史に関した理解と主張」は,このさい,完全に払拭されてしかるべきである。

同書はさらに「学理と実際の調和」(65頁,66頁,129頁)とか「研究に基礎をおく教育」(117頁,136頁,190頁など)とかいった表現を用いている。だが,まさか「学理」や「研究」のみがドイツ系の経営学なのであり,同様に「実際」や「教育」のみがアメリカ系の経営学なのであるといったごとき,二項対立的に偏る分類をしていたと思いたくはない。だが,そのように解釈しがちである口吻も強く感じられた。

本ブログの「本稿(1)」のなかで言及してみたところだが,片岡信之『日本経営学史序説』文眞堂,1990年を一読すればただちに納得がいく点として,「ドイツ=骨,アメリカ=肉」といったふうに,単純明快だが,必らずしも両国における学史の実態を反映していない〈標語的な呼称〉は,もともと学問的な詮議を経たものではなかった。

【参考資料】

すなわち,経営学界のなかでのその定言的でありながら,しかしただ,なんとはなしに〈便宜的な認識〉として,いかにも根拠があるかのように通用してきたのが,その『骨はドイツ,肉はアメリカ』といった解釈に過ぎない。このような観念を半世紀以上も口にしつづけてきた学界関係者がいたという事実は,驚いてもいい。

つまり「戦後の時の流れの中で自然の内に経営管理学に収斂したように思われる。経営学の研究対象,研究方法,学問的性格の如何はもはや殆ど問われなくなった」(片岡信之)という特徴は,神戸大学経営学部の「昔から現在にまで」についても,まったくそのままに妥当するほかない指摘であった。

ちなみに片岡信之は神戸大学経営学部卒業生であり,大学院は京都大学に進んだ経営学者である。

ここでいってみれば,いろいろな意味で,神戸大学経営学部は大学院教育も含めてだが,現在,そうした「骨抜きで腸詰め肉だけの教科体制」になっていないとはかぎらない。

もちろん,アメリカ経営管理学にあってもそれなりに「肉詰めされた中身」については,なんらかの方法論が練りこまれていないのではない。ところが,現在においては,その方面における方法論の全般が「本質論」とは縁遠い代物になりはてている。

※-3 戦時体制期における「日本の経営学の立場」は「戦争翼賛1本槍」

1) 『経営学の開拓者たち-神戸大学経営学部の軌跡と挑戦-』が,それこそ “絶賛的にも聞こえる調子” でもって,経営学部の理論と実践の領域にわたる開拓者となった平井泰太郎を解説していた。

しかしながら,戦時体制期において平井泰太郎が経営学者としてどのような関与ぶりを記録してきたかについて,本書『経営学の開拓者たち-神戸大学経営学部の軌跡と挑戦-』は,いっさい言及するところがない。

当初よりその必要も関心もがないと判断されたならばともかく,それではあの「戦争の時代」における平井の活躍ぶりを見逃すことになる。

半世紀近くも前になるが,ヨハネス・ヒルシュマイヤーと由井常彦『日本の経営発展-近代化と企業経営-』東洋経済新報社,1977年が公刊されていた。この本は戦時体制期「昭和12年7月7日から昭和20年8月15日」を取りあげない内容の編成になっていた。

本ブログ筆者は最初から,このヒルシュマイヤーと由井常彦の『日本の経営発展-近代化と企業経営-』が不思議なことに,その1937年から1945年までの日本の企業経営が “歴史として存在しなかったのか” (?)と思いこみそうにもなる内容を編成していた事実について,尋常ならざる疑念を抱いていた。

いずれにせよ,ヒルシュマイヤーと由井『日本の経営発展-近代化と企業経営-』は,戦時体制期における日本の企業経営史を,経営史研究の対象にはなりえないと判断したらしく,実際にそうした「戦時体制期・抜き」の編集になる専門書として公刊していた。しかもこの本は1978年に日経経済図書文化賞を授賞されていた。

前段の事実ひとつだけとっても,たいそうびっくりさせられた。たとえば近現代ドイツ史の研究者が,ナチス・ドイツの時代だけは除いてその通史が書けるのかと問われたら,このような発想は絶対にありえない。

歴史は書きたい対象だけをとりあげ叙述すればいいのだとしたら,歴史学そのものが成立しえない。逆も真なりであって,書きたくない歴史の時期が放置されたとしたら,歴史学はまともな姿にはなりえない。

ところが,日本経営史の専門書が戦時体制期の足かけ19年分--明治初年は1868年であったから,1977年までだと約110年になるが,そのうち戦時期の19年を引いたら残りは約70年になる--を書かない通史としての研究書を公刊していた。これにビックリしないほうがおかしい。

ところが,このヒルシュマイヤーと由井『日本の経営発展-近代化と企業経営-』を『朝日新聞』1978年3月23日朝刊の書評でとりあげた,当時大阪大学経済学部教授・作道洋太郎は「ビジネス・ヒストリーの労作としてきわめて意欲的であり,また体系的なものということができよう」と,まったく信じられない好評,つまりこの本の「内容の事実に反する評価」を与えていた。

補注)アマゾンのレビューにも似た書評が書かれていた。これは2018年1月22日に投稿されていた文章であった。題名は「再版して!!! 江戸期から1970年代までの日本の産業発展の歴史をしりたいなこれ」とかかげられていた。

だが,この論評の文句のなかには,なにか誤解が紛れこんでいたのではないかと指摘しておく。その問題となる部分は太字に変えておく。この文章は理解不可能であった。

ドイツ人神父と日本人研究者が,江戸期から1970年代までの日本の産業経済の発展と推移をきちんと整理提示分析している。江戸期の豪商たちが,いかに明治になって財閥として立ち上がっていったのか。

幕藩体制の大名たちが華族となり,いかに投資家として資本を蓄積し,産業界と結びついていったのか,その他の有力企業家たちの群像。ほんとうに優れた学術書は,小説よりもはるかにワクワクさせてくれる。

参考にまで挙げておくのは,たとえば安藤良雄『太平洋戦争の経済史的研究-日本資本主義の展開過程-』東京大学出版会,1987年という経済学分野の研究書があることである。これを経営史の研究分野に類推・敷衍していえば,「太平洋戦争の経営史的研究-日本企業の展開過程-」という研究報告・成果があって当然であり,ないほうがおかしい。

なお,前段に姓名が出ていた作道洋太郎は,ヒルシュマイヤーと由井『日本の経営発展-近代化と企業経営-』が1972年に公刊された3年後,共著者の1人となって公刊した著作,『日本経営史』有斐閣,昭和55〔1980〕年がつぎのように編成されていた事実を,まさかしらないとは思えない。

序 章 経営史学の発展

第1章 江戸時代の経営

第1節 江戸時代の伝統経営(江戸初期から宝永期まで)

第2節 伝統経営の展開と変質(正徳・享保期から明治維新まで)

第2章 明治期の経営

第1節 過渡期の企業経営(明治維新から明治18年まで)

第2節 近代的企業経営の確立(明治19年から明治末まで)

第3章 大正・昭和前期の経営

第1節 第1次大戦と昭和恐慌期(大正初年から昭和5年まで)

第2節 一五年戦争期(昭和6年から20年まで)

第4章 昭和戦後期の経営

第1節 日本経済の復興と自立化(昭和20年から29年まで)

第2節 高度成長期の企業経営(昭和30年から50年まで)

以上に指摘したその点:「おかしいか,おかしくないか」については,ほかにも「日本経営史」の概説書がないわけではない。

2) なお,ヨハネス・ヒルシュマイヤーはドイツ人の学究である。ネット上にはつぎのように人物紹介がなされている。

ヨハネス・ヒルシュマイヤーの論文集『工業化と企業家精神』2014年の解説によれば,彼は1921年に中央ヨーロッパ〔ドイツのこと〕で生れた。終戦後,ボンの聖アウグスティン大神学校で哲学士の学位をとり,1951年まで神学科に在学していた。

英語を1年間学んでから1952年,彼は宣教師として日本に到着した。彼は日本語を学んだあと,南山大学において初代学長から経済学研究を命じられ,留学先としてアメリカを指定された。その理由は,アメリカの研究者たちが日本近代政治経済史に熱い視線を注いでいたからであった。

彼は1954年からアメリカ・カトリック大学大学院で経済学の基礎を学び,1955年にハーバード大学大学院で経済学を専攻し,A.ガーシェンクロンの指導のもと,日本の経済発展を促した人的要因の解明に取り組んだ。博士論文執筆過程では,駐日大使を務めたE.ライシャワーの指導も受け,彼は1964年に博士論文を『日本における企業者精神の生成』と題して出版した。

一般論として,独日間の戦争責任問題の取り組み方には「顕著な差異」があったとされている。けれども,ヒルシュマイヤーと由井のこの共著書をみるかぎり,その種の差異は全然みいだせなかった。

野口悠紀雄『1940年体制-さらば「戦時経済」』東洋経済社,1995年(新版,2002年)は,経済学者の著作であるが,ヒルシュマイヤーと由井常彦の本に比べてみるに,なんとも形容しがたい問題意識の格差(絶対的な相違)を感じさせる。

「1940年体制」問題はその後に多様な議論を惹起させてきた。ヒルシュマイヤーと由井常彦の場合だと,自分たちの著作のなかから追放した「戦時体制期における経済・産業・企業の歴史的な諸問題」に対する論究を,野口はまさにその戦時体制期に関する分析視点としてであったが,「1940年体制」という「時期的な枠組」を設定し議論した。

※-4「ファシズムとドラッカー」-戦争と学問-

a)「第三帝国と知識人の理性」の対立-ピーター・F・ドラッカーの事例-

ピーター・F・ドラッカー(Peter Ferdinand Drucker,1909年~2005年)は,オーストリア生まれの有名な経営学者・社会学者である。このドラッカーはまた,「大学教授であると同時に,経営コンサルタントでもあり,文筆家でもある。大学では経営学だけでなく,政治学まで教えた」(伊藤邦雄)とも形容されるほど,幅広い学識と哲学を有する人物であった。

ドラッカーは自分を,「少なくとも経済学者ではない。基本は文筆家だと思っている」だと説明していた(『日本経済新聞』2005年2月1日「〈私の履歴書〉ピーター・ドラッカー ① 」)。

ドラッカーが数多く公表した著作のひとつに,『傍観者の時代-わが20世紀の光と影-』ダイヤモンド社,昭和54年。原題:Adventure of Bystander, 1979 がある。彼が2005年の2月いっぱい,27回をかけて日本経済新聞「私の履歴書」欄に寄稿した文章は,ピーター・F・ドラッカー『20世紀を生きて-私の履歴書-』日本経済新聞社,2005年という題名の単行本にまとめ,発行されている。

なお,日本において売れたドラッカーの著書は,ダイヤモンド社刊行分だけで累計400万部あまりにもなるというから,日本の実業界を中心に驚異的な人気を博してきた点が分かる。

断わり)この※-4の記述は,本ブログ内ではすでに2023年3月8日のなかで言及した内容と重複する部分があるが,行論構成上,再度記述として利用することにした。

b) ヒトラーに直接取材したことのあるドラッカー

1909年生まれのドラッカーは,21歳で国際法の博士号を取得し,ドイツの大学で助手を務めていたとき,講師になることを打診されたが,これを断わっていた。大学当局の任命職である講師になると,自動的にドイツの市民権を与えられる規定があり,ドイツ市民になってヒトラーの臣下になるのは真っ平ごめんだと感じていた,というのである。

当時「私はファシズムの嵐が吹き荒れると踏んでいた」。「再就職の当てがないのは分かっていても,英国がどこかへ一刻も早く脱出しなければならない。こんな決意を固めたばかりの1933年1月,ナチスが政権を掌握した」ときだったという(『日本経済新聞』2005年2月1日「〈私の履歴書〉ピーター・ドラッカー⑨」)。

c) ナチス政権下のドイツの大学でなにが起こったか

ドラッカーの『傍観者の時代-わが20世紀の光と影-』1979年は,フランクフルト大学からのユダヤ人教員追放が1933年3月15日に始まった事実を,この大学の関係者の1人として回顧している(ドラッカー『傍観者の時代』248-249頁)。

ドラッカーはその光景をこう描いていた。

「なかにはユダヤ人の同僚と肩を並べて退出するだけの勇気の持主も2,3いないではなかった。が,大部分の教員はわが身に災難がふりかからぬ程度の距離をユダヤ人教員との間に保って退出した--ほんの数秒前まで,親友同士だったというのに!

私は死ぬほど胸がむかついた,そして固く決心した--48時間以内に絶対にドイツを出よう,と」。

d) ドラッカー著『経済人の終わり-全体主義はなぜ生まれたか-』1939年

この『経済人の終わり-全体主義はなぜ生まれたか-』をドラッカーが書きはじめたのは,1933年ヒトラーが政権をとった日の数週間後だったという。

ナチズムの悪魔学における反ユダヤ主義の位置づけについて書いた部分は,1935年から36年であり,オーストリアのカトリック系出版社から小冊子として発行されていた。

そして,残りのほとんどを書きあげたのは,ドラッカーがイギリスからアメリカへわたった1937年4月から年末にかけてだった。

本書は,書名にあるように,全体主義の起源を明らかにした世界で最初のものだった。初版以来,今日にいたるも広く読まれている。すでになんどか再版され,そのもっとも新しいものが1969年版である。

そして近ごろ,本書は再び関心を集めるにいたった(上田惇生訳『「経済人」の終わり-全体主義はなぜ生まれたか-』ダイヤモンド社,1997年,新版への序文ⅰ-ⅱ頁。本書の日本語初訳は,岩根 忠訳『経済人の終り』東洋経済新報社,1963年である)。

※-5 平井泰太郎という日本の経営学者と,ユダヤ人経営学者の存在・消滅

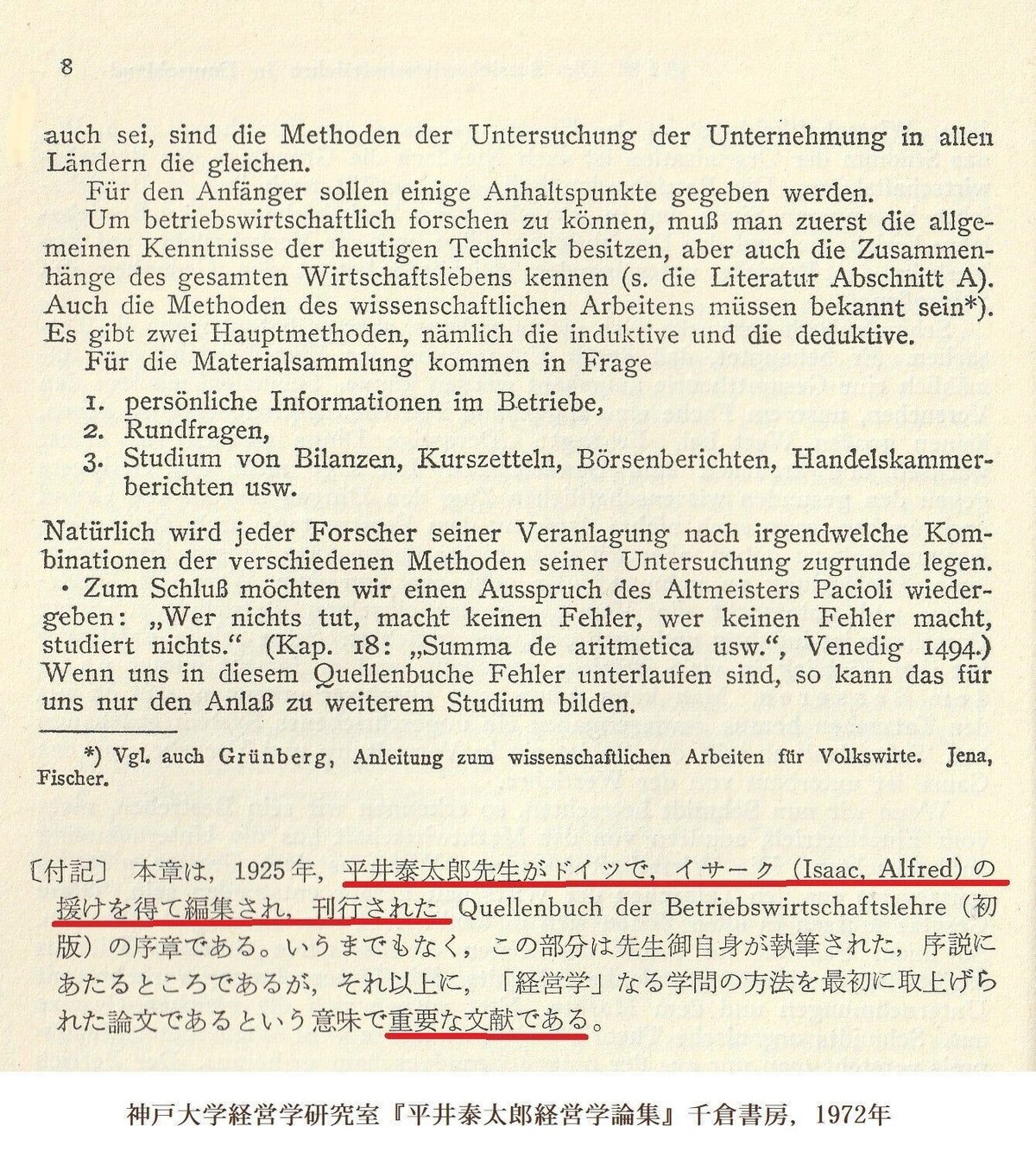

平井泰太郎は,戦前において神戸大学経営学部(現在)の基礎を築きあげた有名な日本の経営学者である。ドイツ留学中の1925年に “Quellenbuch der Betriebswirtschatslehre”(『経営経済学泉書』:その中身は文献案内の本)という著作を,Alfred Isaac との共著で制作・公表していた。

ところが,本書が1938年に再刊されるさい共著者だったアルフレート・イザークの氏名はなくなり,その代わりに Paul Deutsch という氏名が出ていた。さて,学究同士としての平井泰太郎とアルフレート・イザークの友人関係は,もともとこう記述されていた。

平井教授は,1924年すでに,ドイツの経営学者イザーク氏との共同研究において,真の協力がいかに重要であるかということを体験した。このことについて『泉書』の1人の編集者は,その序において,つぎのように語っている。

「2人は異なった国の出身である。しかし,まだ幼い経営学の研究に対する同じ目標と,真の学問愛とを通じて,知らず知らずのうちに結びつき,友情を見いだしたのである」と。この協力と相互交換の精神が,平井教授の一生涯を通じての学問的心構えの特徴を示していた(平井泰太郎先生追悼記念事業会『種を蒔く人』昭和49年,333頁)。

しかし,そのように「平井教授は,1924年すでに,ドイツの経営学者イザーク氏との共同研究において,真の協力がいかに重要であるかということを体験した」(同書,同所)といわれていたものの実は,1933年を区切りに前掲『経営経済学泉書』の共著者となる相手を,ユダヤ人からドイツ人(それも Deutsch! という姓の)に替えていたのである。

つぎにかかげる画像資料「写真」2葉は,ともかく参照用にということでかかげておく。「平井泰太郎とアルフレート・イザークが親しかった」ころの写真,2葉である。いずれの写真のなかでも,平井泰太郎(日本人)はすぐに判別できるはずである。

※-6 戦時中における平井泰太郎の発言

以下に紹介するのは『大阪毎日新聞』1941〔昭和16〕2月5日~2月14日に,平井泰太郎(当時の肩書きは,神戸商業大学教授)が寄稿した「国防体制と商工業者の転廃 (1~5)」からの抜粋である。改行を適宜に入れた。

戦争は人の好むと否とに拘らず,しかして希望すると否とに拘らず,またしかして予期すると否とに拘らず,一の革新をもたらす,況んやこれは企画せざる可からざる改組である,日本国民の希望すると否とに拘らず,国際情勢と第三国の理不尽なる敵性に基づく挑戦に備うる再編である,

知って黙するは義に反す,義を見てせざるは怯に類す,職を学府に奉じ生産者の休戚を援護すべき任務を指示せられたる筆者として,諸氏の憂いに先立って憂うることすでに久し,時局緊迫の秋,これが正しき対策は速かなるを要するを信ずるがゆえに,

しかもこれが成否は一千万商工業者の将来に重大なる影響をおよぼすべきとともに,国家百年の興廃に関するところ大なるを思うがゆえに,あえて諸彦の清鑑を仰がざるべからざるの要請に迫らるる心地がするのである(「(1) 挑戦に備う再編成 正しき対策を急げ」)。

今日,中小生業者の悩みは,寧ろ正しい見透しをいわないところにある,気休めを説くところにある,滅私奉公,国防協力の必要は皆知っているのである,これを思い切っていい,思い切って実行すればよいのである,過渡期において,自ら道は開かれる,求めよ,然らば与えられん,国家は今超非常時近しである,行懸りや,躊躇,逡巡を止めて,素直に一元的計画的国防経済を確立すべき時期であると堅く信じるのである。

過渡期において,取るべき方策等もまた自らここに発見出来るであろう,意余って直言に過ぎたかも知れない,然し,これは単なる私事の放言ではない,国家を憂うるがゆえの微意を披瀝したるに留まる,読者諸君の寛容と,叱正とを希う次第である(「(5) 転業の方向は明白 公的機関に優先吸収」)。

註記)引用は,http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10043081&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1 より。

なお,この種の発言を,敗戦後になってから平井泰太郎が見直したという話は聞かない。平井は戦時体制期中に,

「時局緊迫の秋,これが正しき対策は速かなるを要するを信ずる」といっていた。

「滅私奉公,国防協力の必要」を唱えていた。

「素直に一元的計画的国防経済を確立すべき時期であると堅く信じる」と,自分の所信を披露していた。

だが,これら彼の見解は,1945年8月を区切りにまったく無用となったか,あるいは「完全なる誤謬であった」ことになっていた(はずである)。別にも,同様な発言を盛りだくさん集めて論述していた平井泰太郎の著作があった。

『国防経済講話』千倉書房,1941年。

『統制経済と経営経済』日本評論社,1942年。

もちろん,戦時期から戦後期にかけて多くの経営学者たちが残した発言録も,この平井泰太郎とたいして変わらず,基本的に同類同質であった。平井だけがこのような「戦争用の発言」をおこなったのではない。しかしまた,敗戦後になってから「なんら反省すること」などなかった点でも,この平井泰太郎だけがそうであったのではない。

以上にとりあげた平井泰太郎の発言は,大日本帝国が大東亜〔太平洋〕戦争に突きすすんでいく段階におけるものであった。なによりも戦争中における平井の言動は,敗戦の時に向かい,ますます意気軒昂さを増していったことも確かであった。

以上はけっして,神戸大学経営学部に関係する経営学者たちにのみ限定されるべき戦時体制期の話題ではなかった。日本の経営学界全体が戦時体制期に向かいどのように対峙してきたかについては,この大学経営学部の教員であった海道 進(日本経営学会理事長も歴任)がのちに,きびしく批判していた。海道の発言は別の記述をしたてて言及することにしたい。

------------------------------