博士号の学的水準(後編)

【断わり】 「本記述(後編)」はつぎの前編を受けた構成になっているので,できればこちらをさきに読んでもらえることを希望したい。 とくにこの後編の記述は,前編を前提にして全面的につながる内容そのものでもあるので(当然だが),この断わりの意向はぜひともお願いしておきたい。

※-4 長崎大学経済学部大学院経済学研究科が授与した学位論文(2010年3月)

1) 先行研究に関する文献渉猟

『「長崎大学学位論文」学位記番号:博 (経) 甲第7号 学位授与 年月日:平成22〔2010〕年3月19日』として博士号を授与された論文,永松博志『企業の指導原理と倫理~企業倫理論の射程を求めて~』長崎大学大学院 経済学研究科 経営意思決定専攻,平成22年1月があった。

「長崎大学学術研究成果レポジトリ」からだと,つぎの項目(リンク先住所)に,前段の永松博志「博士・学位論文」がダウンロードできるリンクが掲示されている。

⇒ https://nagasaki-u.repo.nii.ac.jp/records/15308

このようにインターネットにその全文が公開されていて,本ブログ筆者もネット上で関心のある論題をかかげていたこの「学位論文」は,偶然ではあってが,ごく自然にみつけることができた。

さて,いきなりとなるが,永松博志の筆法に関して気づいたある事実があった。この冒頭ではごく簡単に指摘しておくほかない留意事項として断わっておくが,

なぜか,本文中においては「文献の本文〈そのもの〉」は引用されてはいないにもかかわらず,つまり,ただ簡単にその存在(書かれている「中身のこと」)が間接的に言及されるだけであった,その文献の「表示:記載」の作法が,なにゆえ「〈引用文献〉そのもの」になりうるのかという疑念があった。

ごく端的にいえば,そうした文献の表示は「参考文献」に分類されるはずである。いってみればそれだけのことであった。というしだいで,ここではしばらくあえて深く問わないで,後段で若干触れる問題点にしておき,それよりもまず,この永松博志『企業の指導原理と倫理~企業倫理論の射程を求めて~』に関する学術的な評価に関心を向けて,議論したい。

そこであらためて,巻末に一覧されているその「引用文献(日本語文献・英語文献・独語文献・WEB資料)」をのぞくと早速,疑問が出てきた。

日本語文献の話にかぎっておくことにする。当該「論文」の論考にさいして,どのような文献がどのような範囲にわたって蒐集され,その研究に供されていたかという観点に立ち入るそのまえに,永松博志が「枚挙していた」参考文献に関連させて,ある指摘をしておきたい。

2) 具体的な疑問

たとえば,小松 章については「論稿」の文献2点(1977,1978)が挙げられていた。だが,小松の単著『企業の論理-社会科学としての経営学-』(三嶺書房, 1983年)は挙げられていなかった。

櫻井克彦『現代の企業と社会』(千倉書房,1991年)は出されていても,『現代企業の社会的責任』(千倉書房, 1976年),『現代企業の経営政策-社会的責任と企業経営-』(千倉書房,1979年)は出していない。

たとえばまた,杉村廣蔵『経済倫理の構造』(岩波書店,1938年)はあっても,杉村の『経済哲學の基本問題 』(岩波書店, 1935年)などは一覧に出されていない。

高田 馨『経営の目的と責任』(日本生産性本部,1970年),『経営者の社会的責任』(千倉書房,1974年)という著書はみえても,『経営の倫理と責任』(千倉書房, 1989年),『経営学の対象と方法-経営成果原理の方法論的省察-』(千倉書房, 1987年),『経営共同体の原理-ニックリッシュ経営学の研究-』(森山書店,1957年),『経営の職能的構造-経営分業の原理-』(千倉書房,1959年),『経営成果の原理』(千倉書房, 1969年)などは,まさか無関係の文献とみなされたわけでもあるまいが,登場していない。

たとえばくわえて,「Oliver Sheldon(1894-1951) 英国人経営者で,自己の経験を基礎とした論文を発表。翻訳版では田代義範訳(1974) 『経営管理の哲学』,未来社,がある」(永松,38頁,注77)と解説しているけれども,同書の日本語訳はさらに2冊ある。

戦前の,蒲生俊文譯述『産業管理の哲學』(人格社, 1930年),戦後の企業制度研究会訳『経営のフィロソフィ-企業の社会的責任と管理-』(雄松堂書店,1975年)。

論稿の方面でいえば,裴 富吉の論稿「経営学と『存在論的価値判断』-藻利〔重隆〕学説:経営二重構造に関する研究覚書-」,札幌商科大学『論集〈商経編〉』第30号,1981年(※)を,文献の所在として,簡単に触れるかたちで挙げているものの 註記),この裴がほかにも「藻利経営学」に関して,そのほか何編かさらに公表している論著は,なにも触れられていない。

註記)前段のごとき文献史的な関心事からいえば,「川端(1995)や裴(1981)らは,藻利の所論の生成過程に関して,主に存在論的価値判断の視点から批判を展開している」(11頁)という叙述だけをもって,はたして,川端や裴の関連文献を「引用した」といえるのか不可解である,という印象を抱いた。

以上の文献渉猟に関する指摘は,永松博志『企業の指導原理と倫理~企業倫理論の射程を求めて~』が追究していた内容であれば,いずれも深い関連を有するものであったと考えるほかないゆえ,あえておこなってみた。

前段のような文献の枚挙に関して「相当に有した補足」は,学術研究にさいして「事前の文献渉猟」をひととおりおこなっていれば,おそらくだいたいにおいて,「漏らすはずがない(可能性はきわめて低い)」文献:論著であった。それとも特定の意向があって,以上に指摘された文献は「挙げていない」というのであれば,これは筆者の杞憂であり,余計なお節介である。

だが,永松博志『企業の指導原理と倫理~企業倫理論の射程を求めて~』末尾の「引用文献」一覧に掲示されている論著は,学術作法的な一般論でいっても,もの足りないという印象を強く感じた。

先行する研究業績・成果への目配りはきちんとおこない,その疎漏などないように万全の努力を尽くした,という事実を確実に提示しておくためにも,自己の研究に関連する文献リストの網羅的な制作は,けっしてないがしろにできない作業である。

※-5 先行研究に配慮不足の研究は「学位論文の品質水準」に大きくひびく

1)「藻利経営学」に一知半解の立場

永松博志は本文の末尾で,こういいわけしている。

本研究にあたって,価値判断の問題に関して詳細に取り扱っていないことである。本研究においては,企業倫理を,藻利により体系化された企業の指導原理を基にして,その本質を究明することを主眼として考察および内在的批判を展開してきた。しかし,藻利の所論の根幹をなすとされる,存在論的価値判断に関しては論究できていない。

本来,社会科学としての経営学ならびに経済学は,価値判断を含んだ時点で,もはや科学としては有り得ないと理解される。Martin Heidegger が,かつて「ある」という存在論から哲学を展開したように,また,かつて,山本安次郎が「経営」の存在から本質論を展開したように,最初に「存在」をあるものとして,そこから考察を試みる研究方法はある。

ただし,注意すべきは,その主観を絶対的なものと認識し,主観のままに「存在」を認めておくことは研究者として採るべき道ではない。その「存在」を様々な検証にかけることで,その存在の性質と全容を調べ上げることにより,その過程の先に客観性が出現するのである。経営学における存在論的価値判断に関しては,論究を深める必要があろう(140頁)。

「以上,われわれの研究の先には,難解な課題が山積している」(140頁)という永松は,引用文献の一覧のなかにかかげたうちでもとくに,裴 富吉「経営学と『存在論的価値判断』-藻利学説:経営二重構造に関する研究覚書-」(※)〔など一連の裴による詳細な藻利経営学批判「論」〕を,まったく反映させえていない,つまり(あるいは)言及も反論もしておかない状態で,以上のような断わりを最後に残していた。

裴のような経営学研究をしてきた立場であれば,あるいは斯学界において彼の研究内容に接しえて,ある程度でもその見解をしっている経営学者であれば,永松がいうように

「藻利経営学」の「範囲が膨大かつ多岐にわたり,その内容も深遠であることから,藻利の所論の全てを網羅しつつ,その理解力が完全であることは難しい。さらなる藻利経営学に対する探求が必要不可欠である」(139頁)などと悠長に構えて済ませられる事由は,なにもみいだせない。

要は,勉強不足を弁解する文句にしか聞こえない。

すでに半世紀も前からだが,関心を示していた各論者によって,いわゆる「藻利経営学」は研究されてきた。日本経営学史の事情に疎い研究者ならばともかくも,いまどき,そのような「自身の無知でなければ,研究不足であること」を理由に,藻利経営学の「深遠」さの「その底の実際の浅さ」に気づかないで済ませられる「研究者の基本姿勢」が問題である。

2) 経営学の基本的立場が定まらぬ問題意識

永松は「本研究全体を通して,企業倫理の研究は学際領域では無く,経営学そのものという認識を得ている」(139頁)と表白している。しかし,企業倫理の研究が学際的(インターディスシプリナリー:interdisciplinary)に研究対象をとりあげることは,いうまでもない特徴である。

すなわち,それは企業倫理学として,「経営学からの研究視点」はもとより,学際的な接近方法を基本的な特性のひとつにとりこんでいる。この事実を,永松はいかように踏まえたうえで,そのような発言をおこなっていたのか? 実に〈奇怪な発言〉であった。

企業倫理学はそもそも,アメリカの学会次元でいえば,倫理学者たちが経営学の研究領域に立ち入ってくる方途で発生してきた。経営問題を経営学者ではなく倫理学者が研究することになれば,ここに学際的な研究の状況が生まれるのは必然である。

経営学者たちも間もなく,自分たち側における固有な研究課題として企業倫理の問題を研究対象にとりあげるようになった。研究対象=企業「倫理」,研究の方法=経営学となれば,この組合せにしたがい「学際的な研究の視座」が要請されるのは,あまりにも当然である。

企業倫理の問題は経営学だけでなく,社会学でも法律学でも政治学でも,そして倫理学・哲学・思想史学からでもなんでも接近可能であるゆえ,「企業倫理の研究は学際領域では無く,経営学そのものという認識」と断定したところで,一人決めの無意味な提言である。永松が独自に,学際領域を縦・横断的に束ねて分析しうる「経営学の研究視点」を確立しえているというのであれば,話は違ってくるが。

※-6 見当違いの問題意識-研究視点の問題性-

1) 学説史的研究の不足・欠落のために生じた陥穽

永松は「われわれ〔注記:この頻繁に多用される修辞・表現が藻利重隆流にかぶれた修辞であることをあえて指摘しておく〕の研究目的は」「企業活動に関して,実践理論の確立を志向する実践科学としての『企業学』の見地から経営学を捉え,その体系化の中で企業倫理の本質を探究する」(4頁)と宣言していた。

そのさいさらに,「企業の指導原理たる新たな営利原則による企業倫理の確立を,社会的企業活動における『経営のイノベーション』として捉え」,「その基軸にある企業倫理とは何であるかを研究し,究明することが本研究の目的である」(5頁)と断わっていた。

ただしそのとき問題となる論点が,永松が「藻利の企業管理における所論は,企業の対内的存在構造に関しては多くを論述するが,企業の対外的・対社会的存在構造に関しての言及が少ない」(7頁)と指摘するところにみいだせる。「経営のイノベーション」という用語も自明のごとく使用されているが,ここではこまかい議論はしないで,指摘のみに留めておく。

日本における偉大な経営学説・理論を構築したと〈あまねく誤解〉されている「藻利経営学」が,その当初の構想からは大きく外れてしまっていた事実は,「企業の対外的・対社会的存在構造」という概念,すなわち「企業の生活境遇 [Lebenslage] からの考究が少ない」(30頁。 [ ] 内補足は筆者)という事情に基本から関係していたのであって,いわば,それなりに「歴史的な裏事情」があったのである。

どういうことか? 実は,戦時体制期において「ナチス経営共同体論を日本国家全体主義的に模倣し,構想した体験」の大失策に懲りた藻利は,敗戦後になると「羹に懲りて膾を吹く」精神状態に落ちこんだ。そのために「企業をかこむ〈政治・経済の状況〉との関連」問題には,うかつに 手出しできなくなった。

そういう具合に,日本の経営学史的な舞台の上で展開されてきた「顛末:彼の理論の傷跡」が記録されていた。これを視野の外に置いたままだったのか,それともあえてみない姿勢での「藻利経営学の後追い的な,それも藻利称賛にのみ先走ったかのような研究」が,後学として大きな制約を受けることは「火をみるよりも明らか」であった。

2) ゴットル,シェルドン,ニックシッリュ,そしてマルクス

永松は,藻利が「当然ながら生成・発展期のドイツ経営学などにおける Friedrich von Gottl-Ottlilienfeld (ゴットル),Oliver Sheldon (シェルドン),Heinrich Nicklisch(ニックリッシュ)を始め,マルクス経済学にも精通している」という認識を示していた。

だが,それらの独・英の経営学説や独の経済学説が, いったいどのように「藻利経営学」に理論的に反映されていたのか,永松自身のほうでは,その理解に関して必ずしも〈精通していた〉わけではなかった。

藻利の主張は,本質面ではゴットルとニックシッリュに依存し,方法面ではシェルドンを転用し,論理面ではマルクスを利用していた。

これらを前提にいおう。藻利の構想は,「生活境遇 [Lebenslage] から得られる社会的要請や制約を生活態様 [Lebensstand] において受けとめ判断した上で,意思決定し行動するその対応能力に求める」という,いうなればその「企業の生活態様 [Lebensstand] の倫理の発揮」(39頁)という論点は,藻利においてどのような時代的な変遷をたどりつつ,具体的に描かれてきたのか?

永松は「営利原則に端を発する企業倫理の動揺が,社会的に把握されていることが当然なる状態の中にあって,社会の成り行きに敏感な・・・不安と苦悩を与えることに依拠し,それをパラドックスとして藻利が感じ取った経営学の危機」(68頁)というものに言及していた。

こういう理解を藻利経営学にみてとるのであれば,藻利の主張が時代ごとに変質していった足跡を観察することも,きっと有意義な「経営学史」的眺望を与えるに違いなかった。

つまり,藻利の主張に関して「修正営利原則として,営利性と社会性の止揚から『企業の利潤獲得能力の動態的・発展的維持』として企業維持に即した新たな営利原則を」「試論として展開した」(77頁)と解釈したさい,そこに指摘された「社会性」という概念が問題となる。

永松のいうその「社会性」とは,「企業学として企業倫理を問題にするとき,企業に課すための倫理を問うのではなく,企業が自らの倫理的価値観を持って自らを律する行動を問うこと,ここに,藻利の企業倫理に対する探求の根本がある」(96頁)と解釈されていた。

以上のごとき「藻利経営学」に関した独自の解釈論は,はたして歴史的かつ論理的に妥当性をいかほど期待できるのか,社会科学論としての問題意識に照らして再考する場合,これがつぎに詮議されるべき論点となる。

※-7 戦時体制期における「藻利経営学」の発想源泉

1) 経営学研究史における『1940年体制問題』の介在

しかし,戦時体制期における藻利の企業学は,永松が戦後における藻利理論に限定していうところの問題,すなわち「企業の指導原理も,藻利が求めた指導原理と,今,求められる指導原理に違いが出てきたと捉える」(97頁)という考えかたと同じ要領で把握できる。

いわば「戦時期において藻利理論の提唱した企業学の指導原理」は,その後〔戦後〕に求められた指導原理と違いを来していた,という事実に注目しなければならない。

前段でも登場させた裴 富吉の論稿「日本経営学の歴史的解明;「藻利経営学」は壮大な学説か-笠原俊彦『資本主義の精神と経営学』2007年を吟味する-」(『中央学院大学商経論叢』第23巻第1号,2008年9月)は,こう論結していた。

戦時期における「社会的存在」としての「企業の生活態様」は,戦争遂行中の全体主義国家体制が「企業の生活境遇」に対して強いていた「社会的・客観的な規制」にしたがう方途をとるほかなかった。

当時,藻利学説の理論展開もまた,この方途を正直に反映させる学問を営為した。戦時下におけるナチス流経営生物学的な「経営共同体」論!

ところが,笠原はこの論点に踏みこまず,「暗黙の理由」という表現のなかに封印した。その論点の究明なくして,戦後期の藻利「経営学の基本性格」となった「企業目的論や経営二重構造論の〈相即論〉」に関する「歴史的かつ論理的な解明」は,困難であった。

つまり,「企業の営利原則の実質的・具体的形態がすでに変容しているのに」もかかわらず,藻利「経営学」の「企業目的論」および「経営二重構造論」を,「歴史的変容における特定の形態を表す一つの理想型的論述として,把握し直すことができる」と解釈するのは,単なる過褒でしかない。

藻利学説は敗戦後からすでに,「理想型」的な理論を,歴史的観点に密着して提供できなくなっていた(裴,24頁)。

文中に登場する笠原とは笠原俊彦のことであるが,永松も笠原俊彦『資本主義の精神と経営学』(千倉書房,2007年)に論及していた(永松,49頁以下)。

2) 指導教員側の能力問題

永松は,指導教員である菅家正瑞『環境管理の成立』(千倉書房,2006年)の教説を継承する。菅家は,藻利経営学の特徴である二重構造経営論=「生産管理・労務管理」の相即論に対して「経営市民的構造」の合理化を課題とする「市民化管理」をくわえて,さらにこれらを統合するための「総合管理」という生活態様の三重構造化を論じた(永松,35頁。菅家では17-21頁)。

「菅家⇒永松」におけるそうした主張は,こうも表現されている。

「超越的な軌範論を介さず企業倫理を実現するには,企業の自律的活動として,社会の要請を敏感に感じ取る能力が不可欠であり,それは企業の生活境遇からの刺激を,生活態様が機敏に対応することを示す。これは今日」における「倫理とビジネスが相伴う主張」「とも整合性を持つのである」。

旧大日本帝国の敗北後,藻利経営学の,非常に困難な,それも克服不可能な戦時・理論的課題が積み残されていた。だが,それゆえに,いまだにその批判も解決もなされていない。それは,前段に指摘されたような「藻利の戦時理論の展開」に対する評言として,指摘されねばならない関連の「学史的な事実」を意味していた。

同じ経営学者に関する学史的な論点のとりあつかいにおいて,一方の「戦後はあつかう」けれども,他方で「戦前・戦中はあつかわない」のでは,連続性を欠き,一貫しない論及となる。

なかんずく,戦時体制期における藻利の学説・理論は,全体主義国家体制が命じていた「社会の要請を敏感に感じ取る能力」を,遺憾なく発揮していた。それはまた,「国家全体の立場」が具体的に指示する,その〈戦時経済の要請〉が描いた〈企業の生活境遇〉に「機敏に対応する」〈企業の生活態様〉論を,まさしく『ナチス流経営生物学的な経営共同体論』として,つまり「戦時統制経済時の企業社会・経営管理」向けに公表していた。

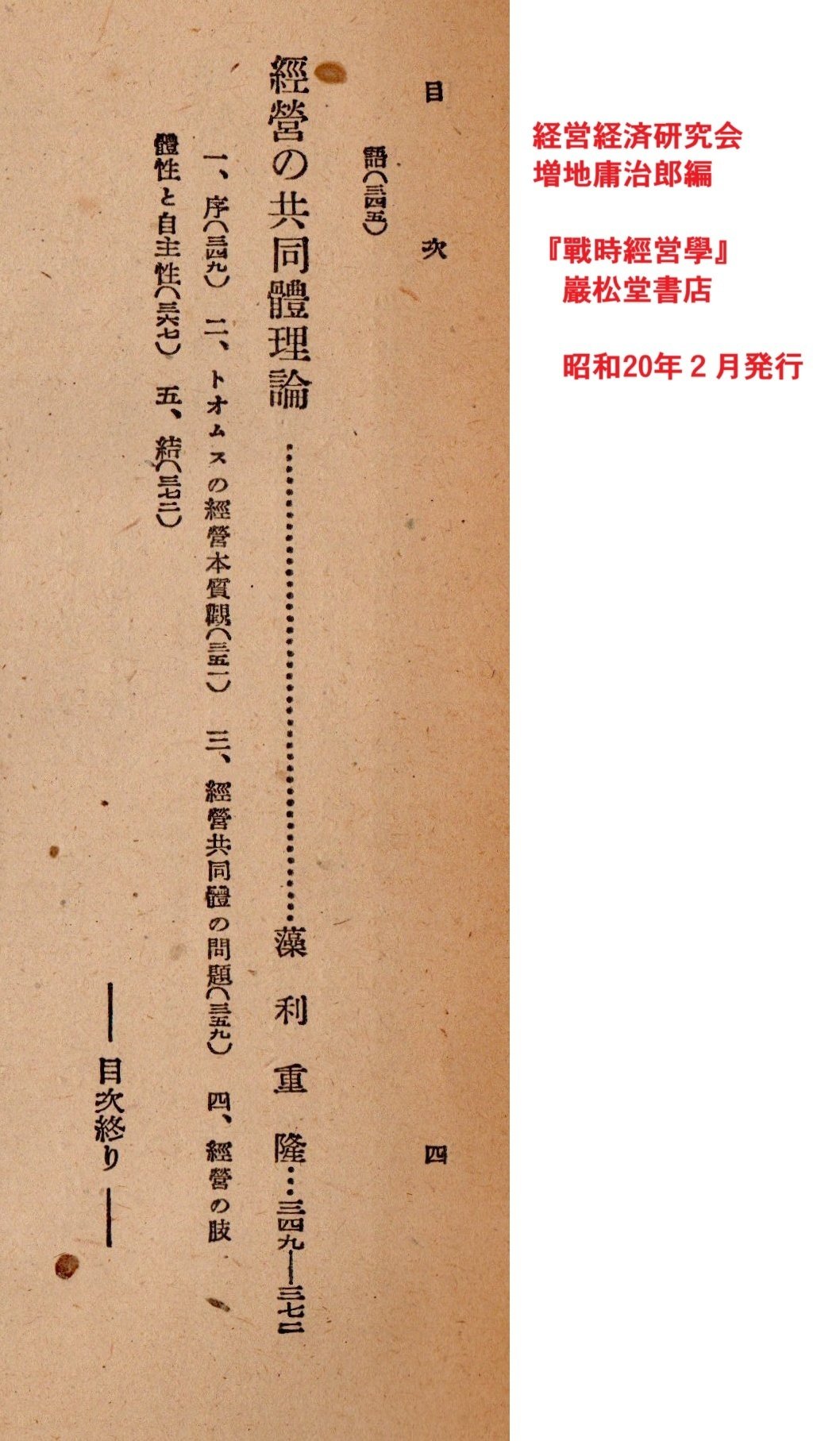

藻利重隆の指導教授が編者になっていた,経営経済研究会・増地庸治郎編『戦時経営学』(巖松堂書店,昭和20年2月18日初版発行)には,藻利が寄稿した論文が最終章に編成されていた。その論文の題名だけとなるが,以下に画像資料で紹介しておく。

なお,本日 2024年12月5日に補足することになったこの画像に出ている色彩は,ほぼ現物どおりに近い。紙の酸化状態がひどく,うっかり触れえないほど劣化している。

その「自主性」を意味するという位置づけであった

1945年2月という時期は書物の出版など通常はほとんど

不可能な環境になっていた

ドイツ経営経済学の専攻者は現在となってはごく少数派であるが,この画像のなかに登場したトオムス(Walter Thoms)なる経営学者は,ナチス経営学の代表的な人物になってもいた人物である。

1945年以後における藻利経営学の発展・変遷をとりあげるならば,そのまえの戦争の時代から「敗戦後にかけて急遽転向し,そして徐々に変成していった」その理論の展開も,とりあげるべきであった。それでこそ初めて,経営学史研究として必要かつ十分な包括的・全体的な考察が,藻利経営学について可能になるのではなかったか?

その意味で,永松博志『企業の指導原理と倫理~企業倫理論の射程を求めて~』(長崎大学大学院 経済学研究科 経営意思決定専攻,平成22年1月)は,消化不良で未熟,仕掛品的な学位論文であった。もっとも,こうした問題性が発生する背景に関しては,指導する教員たちの経営学研究能力に関しても,深甚なる疑問を投じておく。

【2014年6月24日の付記】 冒頭部分の記述に関連する注意事項となる。「本稿(前編)」において話題になっていたが,折原 浩が羽入辰郎の「学問の作法」に関して指摘した問題と,そして,学位の授与に関して発生している問題とに通底する疑問が,永松博志『論文』にも突きつけられているとみたら,うがち過ぎになるか?

---------【参考文献の紹介:アマゾン通販】---------

つぎは吉田和夫の著作。筆者名表記されて出ていないので念のため。

つぎは中村常次郎の著作。同上。