帝国の隔離者(3)

”人間に対して故郷の感覚を否定することは、地球において彼らが根をおろすべき深い地点を否定することである” エペリ・ハウオファ

3.シン”追放と王国”

”ホーム”からの一族をアルジェで迎え入れよう、そんな望みも挫折して世紀をまたいだ1904年11月、”ホーム”からの追放から16年後、ハムギはアルジェリアでの上級裁判所長、つまり植民地アルジェリアのフランス人支配層の最上流家庭の娘であり、当然のことながらフランス貴族の出である、当時19才とマルセル・ラローエと結婚する。この二人の出会いの経緯については諸説あって正確なところはわからない。ハムギが出入りしていたサロンの上流子女で彼のファンの年若い女性の一人を彼を見初めたのかもしれないし、30を過ぎても家庭も持たず、独り身で暮らす彼を案じた、事実上の彼の保護者ともいえるアルジェのフランス人有力者層による紹介、斡旋があったのかもしれない。父親は、当時のフランス人社会の中では進歩派、開明派として知られた人物だったらしいが、20世紀になったばかりの今から120年近く昔のこと、当初は人種と宗教上の違いで反対をしたが、娘に説得されたという現地新聞の報道がある一方、父親自身が妻に先立たれた男寡婦だったこともあり、独り身で孤独な境遇のハムギに同情的で順調に話は進んだとの話もある。いずれにせよ、この話、どちらにしても実は決して相反するものでない。1950、1960年代のアメリカのリベラルな白人家庭でも、子供(特に娘)がいざ黒人と結婚するとなるとたじろいだ、という話はよく耳にするものだ。自分の身近な問題となると多少の躊躇もあったろうが、異教徒、異民族との結婚といっても、相手はたとえ植民地であっても元皇帝、しかもフランス上流階級としては、この結婚は帝国と植民地の幸せな結合の象徴として十分に歓迎すべきことだろう。現に、この東洋から来たエキゾチックな王子様と若く育ちの由緒正しいカソリックの白人お嬢様との結婚はアルジェの市民にとって一大イヴェントとして大いに歓迎された。新婦の屋敷まで洋風の洒落た馬車に乗って迎えにでる安南の民族服を着たハムギと、彼に迎えられて、今度は新郎宅へと向かう真っ白なウエディングドレスの新婦のカップルの様子は幾枚もの写真に撮られ、それらは、プロマイドや絵葉書として当時のアルジェ市民の間に大人気となった。だが、この華やかなハムギのフランス人との結婚は、実は彼のホーム=故国ベトナムへの決定的な断念とその結果の諦念のゆえのものだった。もはやホーム=故国に戻ることはなく、アルジェで生涯を終えることになるだろう。彼はホームに見捨てられ、それはもはや失われたも同然なのだ。

ハムギは結婚でそれに相応しい邸宅が必要と考えたのだろう、2年後の1906年にはベトナム風の大きな先祖礼拝所と東洋風の庭園を持つ邸宅を新たに建てて移り住み、グエン王朝の創始者の名前に由来するベトナム語の”ザーロン”邸と名付けた。結局、彼はそこに生涯を終えるまで住み続けることとなり、最初の6年の間に3人‐二人の娘と一人の息子‐にも恵まれた。ハムギは相変わらず結婚前と同じように、大抵の場合は、服装も髪型もベトナムの伝統服で通した。洋装を拒否していたわけではないというが、今も残る彼の肖像写真はすべてこうした伝統服を着て、伝統的な髪型を崩さず写っている。食事も週に一度はベトナム料理をとるという習慣を決して崩さず、それは生涯を通じて続いた。もともと手先がとても器用な彼は、年を経るにつれ、ますます趣味の幅を広げ、やがて自分が好んで着用するベトナムの民族服を自分で縫製し、ベトナム式の家具まで自作するようにさえなった。だが、そうした生活の端々に滲み出る”ホーム”のよすがへの拘りと、終生ついて回った”安南の王子”という称号にもかかわらず、彼自身は安南王朝の政治にも、祭事にも、一切関わることも出来なかったし、また、しようともしなかった。また、アルジェやフランスでもその称号を活用した社会活動も、いやそもそも社会活動と言えるものさえほとんど行なわかった。

故国への帰還の望みを断念し、家庭をアルジェで持ったころだろうか?彼にとっての”ホーム”は、国とか王朝、自分の一族、親交のあった個々の人々、そして生まれ育った土地やそこに生きる彼の王国の人々といった具体的な実態をもはや維持できなくなる。それらは急速に色褪せてゆき、同時に、それまでは帰還を果たすための戦術でもあり、また、圧倒的な”帝国”の力を前に少なくとも屈服を認めないことを表すささやかな抵抗あったかもしれない彼の沈黙も、フランス文化への適応も、その意味を大きく変えた。沈黙は何より家族の生活を守り、自分自身の存在を維持するためだけの絶対的な手段であり、フランス文化の、とりわけ絵画と彫刻、そして音楽といった芸術への耽溺は彼自身が生きるための目的と化した。文字にも、そしてフランス人にも頼らず、視覚・聴覚の感覚的なものを通じて、至高の存在として美を追及する芸術は、ハムギにとって残された唯一の生きるための価値だったのだろう。そしてそこから零れ落ちる実際的で実用的なもの、通常ならは生活上の具体的な肌触りと感じられるはずのものの多く、例えば政治的野心、世俗的な名誉欲、金銭欲、権力欲等はハムギには無価値なものとなった。家族への情愛や友人との交遊でさえ、つまらないのではないにせよ、芸術の追求に比べれば二の次のものだったろう。

同時に、依然として彼の中に残り続けた”ホーム”は、幼少期と少年期の記憶と結びついた感覚的なイメージ、特にハムギが生まれ、育ち、そして苦しい戦いをくぐりぬける中で目にしてきた安南の景観の視覚的なものとして純化されてゆき、それ以外の内実が失われてしまったゆえに、より強く憧憬を誘うものとなる。彼はこの”ホーム”の幻影とでもいうべきものにとりつかれ、その生涯を通じてそれを取り払うことはできない。なぜなら”ホーム”を完全に失うことは人間にとってあまりに苦痛なことだからだ。だから”ホーム”への憧憬は、服装や食事といった日常の端々での小さなこだわりにのみ留まらず、現実を超えた、彼にとってかけがえのない価値の(と彼が信じる)追求=芸術に結び付き、その陰の主題となるだろう。

ホームに対する内心の消えることのない思慕と裏腹の表向きの徹底した完全な沈黙。その落差に横たわるの複雑な心のうちを理解するものは家庭内にもひとりとしていなかったし、そもそも理解を求めることもしなかった。彼は自身の過去、ホームのことを妻はもちろん、子供たちにも親しい友人たちにも一切、まるで秘密のタブーのようにして語らなかったのだ。妻は、ハムギに染みついていたベトナムの習慣に終に馴染むことは無かったし、邸宅の庭にわざわざ建造させたベトナム風の祖先礼拝祠に赴き、手を合わせるのは彼だけった。一応、安南の皇太子としての称号とベトナム式の名前を公式に持つ三人の子供たちもベトナム語を習得することはなかった。ハムギ自身は子供たちのベトナム語の習得を希望したようだが、妻とその家族はそれに反対したのだ。彼らは子供たちはフランスの社会でフランス人の貴族の一員として生きていくしかないと考えており、出自の高貴さを保証する肩書という以外のものをハムギの”ホーム”=ベトナムには求めず、ハムギもそれにもはや異を唱えなかった。子供たちにとって、父のホームを偲ばせるものは、彼らがペットとして飼っていた犬の名前(Tonkin =トンキンという)とせいぜい自宅の庭の水仙が育てられていたというアジア風の池くらいのものだったろう。彼がしばしば子供たちに諭したと言われる言葉が伝えられている。

“Vous ne pouvez pas être de bon Vietnamien, soyez de bien Francais”

(良きベトナム人になれないなら、優れたフランス人となりなさい)

そして、子供たちはフランスの貴族としての教育を受けて育ち、それぞれ申し分のない立派なキャリアを築くことになるが、誰一人として、ベトナムはもちろん、フランスのベトナム人社会とも関わりももたなかった。

やがて、年齢差もあり、夫のホームへの思いを理解しきれない妻との間にすきま風が吹き出したのだろうか、ハムギは子供の家庭教師であったチェコ人の女性教師を愛するようになり、彼女はハムギとの間にできた男の子を出産した。ハムギ自身は認知を望んだが、当時の社会では、王族であってもアジア人の、しかも家庭ある男との間の”不義”の子である。この女性は認知を拒否して、その子もまたヨーロッパ人としてハムギの手の届かない所で育った。ハムギの妻や家族は彼女の存在を黙認、というより無視をしたようだが、ハムギのこの女性への愛情は真剣なものであったのだろう、彫刻の中には彼女をモデルにした愛らしく美しい彫刻が残されているし、人物画の少ない彼には珍しく、いくつかの素描のスケッチも残されている。

ハムギは何を思って暮らしていたのだろうか?そして幸せだったのだろうか?一見したところは何の問題もない。アルジェ郊外の見晴らしの良い大邸宅で家族と共に、物質的には何不自由なく暮らし、周囲からの雑音に煩わされることなく、この”検疫隔離”期間中に開眼した趣味‐絵画と彫刻、そして時には音楽を嗜みながら、良き父親として子供たちの成長を見守った。1899年に初めてフランス本国のパリへの旅行が許可され、そこでポール・ゴーギャンの展覧会を鑑賞して、大きな感銘を受けるが、これが、ハムギの画家としての目覚めとなった。当時の一流のフランス人画家や彫刻家の教師たち‐その中には有名な彫刻家、オーギュスト・ロダンも含まれる‐の薫陶を受けながら、美術創作にさらにのめり込むようになる。時にはフランスを訪れ、長期滞在をして、フランスの多くの文化人や芸術家たちとも交流をし、しばしば彼らの作品のインスピレーションともなった。ハムギの残された写真の中には、日本人でフランスで成功したエコールノルマルの画家である藤田嗣治と記念撮影をしたものも残されている。またこうした交流の中から、彼の画才を高く評価する芸術家仲間の支援を得て、何度かパリで彼自身の絵画や彫刻の個展を開くこともできた。とはいえ、実際的、実用的な社会から”検疫隔離”によって隔てられ、アクセスが不能になってしまった彼にとっての芸術は、あくまで彼個人の内面との語らいの昇華であって、他者との関わりは求めていなかったようだ。彼には幾人かの献身的で同情心の厚い女性の友人を除けば、親しい友人もほとんどおらず、その生活には孤独の影が濃い。もっとも、彼自身は、”帝国の隔離者=被保護者”でもあったので、なんら生活の心配をすることもなく、その当然の結果として、彼自身の作品の販売や市場受け、識者たちによる芸術的評価の考慮も必要もなかった。だから、その50年以上に及ぶ彼の後半生は、申し分のない芸術の追求に費やされたとも見えるが、意地の悪い味方をすれば、芸術を使った永遠の、そして孤独な時間つぶしのようにさえも見える。ハムギ一家の生活は華美ではないにせよ、物質的には十分に恵まれた優雅なものだったが、その生活にかかる費用の出所は、実は彼の隔離を必要とした張本人である”帝国”=フランスからのものでなく、相当部分はフランスによって安南王朝が負担させられていた。つまりホームの人々の負担だったのだ。”帝国”とはどこまでいってもえげつないまでに容赦なく、ハムギもその費用の出どころを知ってはいたろうが、それについてのコメントも一切、残されていない。

”Ces travaux (…) font pour ainsi dire partie intégrante de ma vie; je lis sur mes tableaux : la vicissitude de mes tristes pensées, ma joie et leurs mille nuances, et je repasse un à un tous les plis de mon coeur, et c’est pour moi une source où je puise : et encouragements, et consolations”

これらの絵画は・・・言わば、私の人生の欠かせぬ一部なのです。私はこれらの絵画の上に、私の哀しみの思考、私の喜び、そして幾千もの心の機微の変化を読み取るのです。そして私の心のひだのひとつひとつ、すべてを経験し直します。それこそが私の探求の源泉であり、また励みでも、慰めでもあるのです。

~安南王子ハムギのゴンドルクール氏への書簡草稿から~

ハムギは絵画や彫刻だけでなく、ギターやピアノもこなし、作曲も行っていた、という証言もある。音楽も視覚芸術と同じように、感覚と自身の内面の自由な追求が出来る芸術なので、多分、そうしたこともしていたろう。少なくとも、彼は音楽のコンサートに好んで足を運び、当時、最新の音響機械だった蓄音機で音楽を聴くことも好んでいた。ただ、彼が音楽を自分演奏奏するのは彼の邸宅に誰もいない時に限られていて、作品も形としては一切、残っていない。

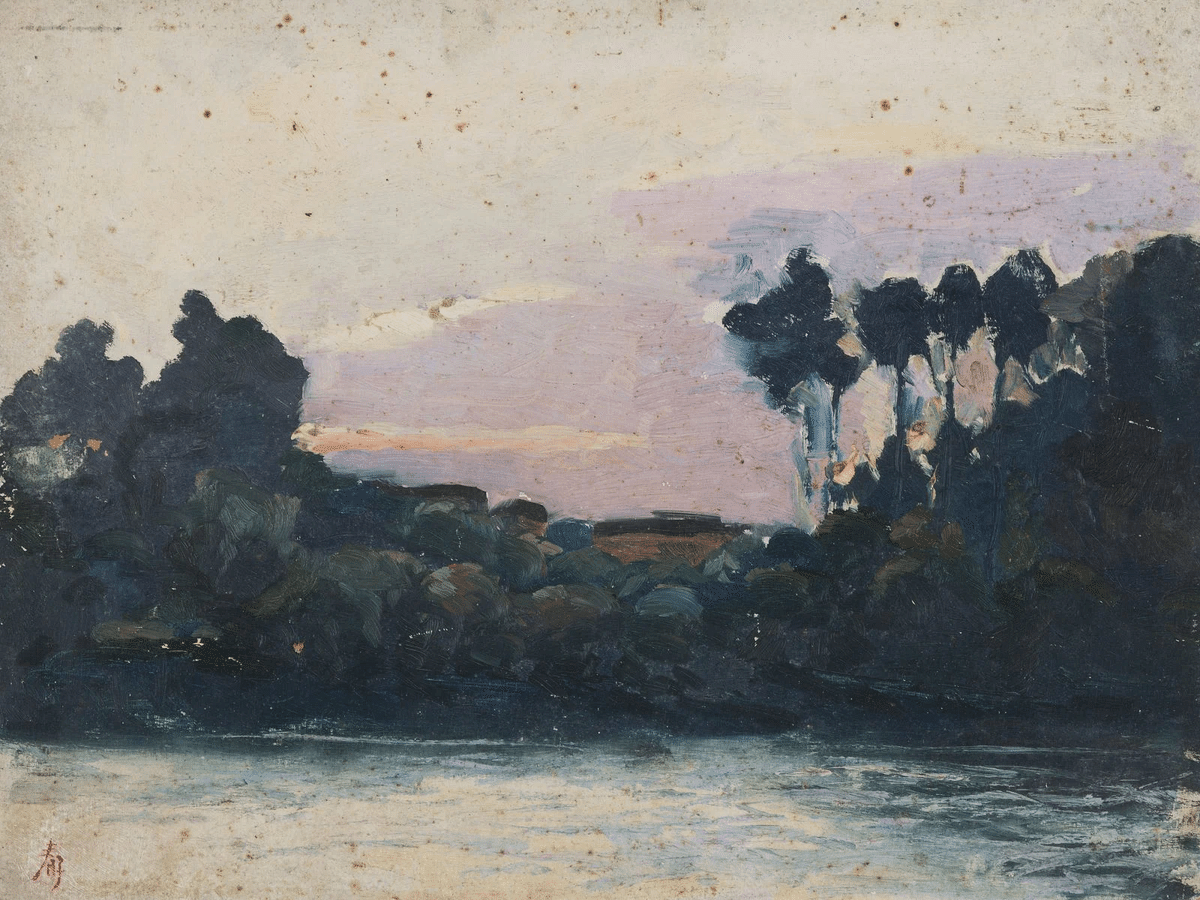

現在までに知られる限り、彼の絵画の多くは風景画で人物画はとても少ない。知られる限り、肖像画は3枚だけで、一枚は彼の長女がまだ幼児(おそらく1歳ごろの)に描かれたもの、そして彼の屋敷の庭師だったサイードという名のアラブ人の肖像画、そして妻、マルセルの愛らしいスケッチ風のポートレイト(もっとも、この肖像画は愛人のチェコ人家庭教師の肖像のもの、とする記事がインターネット上にあり、真偽不明)だけだ。家族の肖像画は子孫が未公開のままにしているのかもしれないが、そうだとしても、彼の風景画への偏愛は疑いようもない。そしてハムギのような追放者、すべてを奪われ、失意と孤独のうちに遥か遠隔の地に流された人間が、自然の中に慰めや癒しを求めることは珍しくない。レフ・シュテルンベルクはサハリンの、そしてルイーズ・ミシェルはニューカレドニアのその土地独自の自然美を見出す中で再生の機を掴んでいった。それはハムギもそれは同じだったろう。彼が最初に興味を持ち、覚えようとしたフランス語の単語は、庭園や邸宅の周りにあった彼が興味を惹かれた草木の名前だったというが、それがこのことを表している。

とはいえ、彼の芸術は単なる自然美の追求というだけではなかったはずだ。”ホーム”を持つ通常の人間の実用的な”社会”と具体的な”生活”から隔離されてしまった彼にとって、芸術の主要な主題は、実際の他者の人間像よりも、自然やその風景を通しての、彼自身の中にあるとても個人的な”ホーム”への思慕の具現化、その芸術への昇華だったのではないだろうか。もしハムギにその条件さえあれば、ベトナム風なもの、ベトナムを題材にした絵画を製作したはずである。残念ながら、彼が身につけた彫刻や絵画の技法はすべてアルジェに来て以後に習得した西洋絵画の技法に基づくものだったし、ベトナムを題材にしたくとも、彼の周りにはベトナムの風景も興味惹かれるベトナム人モデルもいなかった。そしてアルジェリアや旅行で出かけるフランスの風景はいかに美しくとも、”ホーム”=ベトナムのものとは異質のものだ。だから彼の絵画や彫刻作品の中のどれもが、一見したところでは、彼の”ホーム”へと直接的な繋がりを感じさせるものは何もない。それでもハムギの描くアルジェやフランスの田園地帯を題材とした風景画、フランスの印象派画家モネのように輪郭をぼかしたような景観、ゴーギャンの強烈な原色を敢えて艶消ししたような暗めで地味な色使いのタッチ、生物としての一つ一つの生命体として主張する樹木というよりは、あくまで自然という大きな有機体の一部としての植物たち、どれも明らかに西欧的な分析的なものでない東洋的なものを感じさせ、端的にはハムギにとっての最も馴染の深いはずのベトナム、つまりベトナムのフエ周辺の農村や彼が三年間さまよった山間部の森林の、特に冬から春にかけての驟雨の多い雨季の景観を強く連想させるものが多い。それは、彼がアルジェリアで生きた同時代にここで生を受け、ハムギも見たであろう同じアルジェリア海岸地帯での景観を、強烈な光と影のコントラスト、匂いたつ植物の生命力を文章で描いた若きアルベール・カミュの生の歓喜と絶望とは何と違うことだろう。一言でいえば、ハムギの絵が醸し出すものは、それは憂愁、失われたものの回復を願う切実な思いと、それが決してかなうことのないことを知る哀しみ、さらに、そんな心のうちを共感してもらえる者が誰一人いない孤独感、それらが入り混じったものであり、そんな絵画が映し出す心象風景は彼にとっての”ホーム”の残像とそれに対する彼の心の反応以外の何物でもないように思える。

さて、数少ないハムギによる肖像画のひとつがアルジェリアのネイティブであるアラブ人の老人‐どうやらサイードという名の、彼の屋敷の庭師の男‐を描いたものなのが興味深い。暗く沈んだ青色のバックに、真っ白なアラブの民族服と赤いイスラム帽をかぶり、ほぼ白くなりかけた髭を蓄えたもはや老人と言っていい人物が疲れたような、あるいは何かに諦念しているような表情で描かれている。また彼の描いた風景画のなかにも、アラブ人が数人、ごく小さな点景としてだが描かれている。彼の身の回りにいる人物、アルジェのフランス人も本国のフランス人も、肖像画はおろか、ほとんど風景画の中の一部としてさえ描くことのなかったハムギにしてはとても珍しいことだ。やはりハムギはこうしたアルジェリアのネイティブのアラブ人、フランス=”帝国”によって周辺部に追いやられ、決して恵まれているとも幸福とも見えないその姿に、自分自身と、そして自分が”ホーム”で実際に見てきたベトナムの農民たちの姿を重ねて、彼らに寄り添うようなこうした絵を描いたのかもしれない。

ハムギはその晩年を通し、1944年1月14日で胃癌によって病没するまで、静かに控えめにそして、孤独というより孤高というべきだろうか?そんな暮らし続けた。子供たちは彼の元を離れ、フランス本国でキャリアを築いていった。彼自身には妻の他にも、彼と、その”ホーム”ベトナムに深い同情と共感を示し、彼に尽くす女性が最後まで付き添っていたようだ。晩年の数年を共にすごして死を看取り、その葬儀まで仕切ったという、フランス軍人としてヨーロッパで第二次大戦を戦い、その後、帰国後はベトナム独立軍で戦ったというベトナム軍人の証言が残っている。彼の言うところのハムギは、やはり寡黙で派手な社交生活を嫌い(シャルル・ドゴールの訪問に居留守を使ったという)芸術活動に勤しむ老人だが、”ホーム”=ベトナムへの思いは強い。ベトナムから送られてきた米の匂いを嗅いで涙し、同時にこの頃のベトナムの政局に強い関心を示していて、彼の書棚にはグエン・アイ・クオック(=阮愛国、後のホーチミン)の反植民地パンフもあり、彼に好意的な見解を漏らしたという。フランス軍所属のベトナム軍人たちの帰国に際しての激励を要請されると、フランス国旗の掲揚に際しては、ガーデニングの道具の修理に勤しむことで控え目にこれを無視し、密かにベトナム軍人たちに”何よりも今はベトナムのために”と諭したという。この証言については、ハムギの没年日が誤っていたり、家族でもないベトナム軍人が葬儀を仕切ったりはありえない、とのハムギの実子たちからの証言もあって、今でも根強くベトナムに残る”愛国の王、ハムギ”伝説に寄り添う形で誇張されたり、事実としては怪しげな点があると思われる、が、それでも、ハムギがそのあまりに長期にわたる”検疫隔離”の日々にも拘らず、依然として王としての静かな威厳を失っていなかったことが伺える。そして、ハムギの葬儀がフランス式のカトリックでなく、ベトナムの伝統的な作法に従って行われ、彼自身も死後、遺骨はベトナムに戻すように遺言したことは間違いのない事実だ。彼の”ホーム”への思慕は芸術への情熱とともに、決して亡くなるまで弱ることはなかったのだろう。

ハムギのベトナムに葬って欲しいという遺言は、第二次大戦中の1944年では事実上不可能で、結局、彼はザーロン邸の中に作られた墓に葬られた。その後、アルジェリア独立によって、フランス本国に移住した遺族によって1965年に彼らの住む城の周辺に移された。彼今でも依然としてここに眠っており、遺言は実現していない。

彼の死後、残された遺族たちがベトナムに関わる機会は幾度かあった。最初は残された子供たちの中で唯一の男性であるミン・ドゥック王子をフランスとの間で独立をめぐって戦争が続くベトナムに戻し、民衆からあまり人気のないバオダイ帝の代わりに擁立したらどうかという案がドゴールから出てきたのだが、これは話だけで立ち消えた。フランス語しか話せないフランス人との混血王子では難しいと判断されたのだろう。次は軍人としてキャリアを積んでいたこのミン・ドゥック王子をインドシナの戦争に参加させようというものだった。しかし、彼はベトナムで戦うことを敢然と拒否し、収監されることも辞さないと強硬に抵抗した。少なくとも彼は父親の地で同族の血を分けた人々に銃を向けることを潔しとしなかったのだ。そして時は流れて2002年、ベトナム政府は正式にハムギの遺骨をベトナム、フエに戻すことを遺族たちに提案するが、これは遺族たちによって丁重に拒否された。彼らにとってハムギは歴史上の重要人物でる前に、そしてベトナムの愛国英雄である以上に、あくまで家族にとっての大切な遺族、先祖であり、家族の近くから離れないでもらいたいという理由からだ。これはこれで、ハムギの意思のある一面に遺族が忠実である、ということだろう。

ハムギが生涯に渡って制作しつづけた絵画や彫刻の全貌は未だにはっきりとはしていない。彼は自分の作品を絵画市場に出さなかったので、彼の家族や近親者による個人所有がほとんどで、しかも近年までその公開を彼の子孫たちが望んでいなかったからだ。また人物画が極端に少ないのは、彼にとって人物画はとても個人的なもので、ごくごく限られた本当に心許せる親しい人のためにだけ描き、それを贈呈していて、そうした絵が個人所蔵物として秘匿され、あるいは忘れ去られているからかもしれない。不運は重なる。ハムギが生涯住み、彼の作品、特に彫刻が多数所蔵されていたザロン邸はアルジェリアの独立戦争が激化し、身の危険を感じたハムギの遺族たちがフランス本国に移住してしまうと、荒れるにまかされ、その後、アルジェリア政府に接収され、当時のソ連大使公邸と大使館として引き渡されるが、この過程で多くの残されたハムギ制作の美術品、特に彫刻の多くが失われ、あるいは深刻なダメージを受けてしまった。

ハムギの死後のアルジェリアでは、急速に反仏抵抗運動が被植民地民であるアラブ人、ベルベル人の間で高まった。特にハムギの”ホーム”であるベトナムのフランスからの独立に強い刺激を受けて、アルジェリア民族解放戦線が結成され、遂に1954年からは独立を認めようとしないフランスとの軍事全面衝突=アルジェリア独立戦争が始まる。この過程でハムギの遺族も彼の墓もアルジェリアを去ったことは既に述べた。ハムギ一個人、そして衰えつつあった安南王朝との戦いでは、その圧倒的な力量の差を見せつけ、ハムギに対しては”隔離”という意味では過酷だったとしても、それ以外の点では十分すぎるほどの鷹揚さを見せつけたフランスだったが、アルジェリア人の大多数を敵に回してしまう独立戦争では全く勝手が違った。追い詰められたフランスは”帝国”の残虐さを剝き出しにして、アルジェリアの独立を残酷で非人間的極まりない手段で圧殺しようとした。ハムギの”アルジェのフランス人とベトナムでのフランス人は違う”と言う言葉が全くの見当違いであったことが、歴史が証明してしまったのである。もっとも、ハムギもそれに薄々とは気づいていたのかもしれないが。それでも、アルジェリアは激しい血みどろのフランスとの闘いの末、1962年に終に独立を達成した。半世紀以上がたっても未だ癒得ない深い傷跡を残して。

こうした過酷な歴史を経てきたにもかかわらず、ここで半世紀以上を生きた”帝国の隔離者”の痕跡は今でもはっきりと残っている。現在のアルジェには”安南の王子”通り(Chemin du Prince d'Annam)がまだ現存しており、そこではかつてのハムギの邸宅の一部がロシア連邦大使館として使用されている。

例によって、最初と最後にバックミュージックのつもりでベトナム系フランス人、Nguyen Le (グエン・レー)の音楽を添付した。最初のものはベトナム人Ngo Hong Quang (ゴ・ホン・クアン)、最後はやはりベトナム系フランス人、Huong Thanh (フォン・タイン)との共同作品から。民族色、伝統色が強いように感じられるかもしれないが、そこはジミヘンが大好きというグエン・レー、伝統音楽の再現にはには終わらせず、どちらも今のポップミュージックとして通じるものになっている。フランス文化に生きることしか選択肢がなかったハムギが求めたベトナム性、それはこのようなものになるはずではなかったのか?最後の締めとして取り上げた曲、歌手のHuong Thanhはフランス在住だが、父親はかつての南ベトナムでカイルォンというベトナムの新派というか歌舞伎のような劇の有名なスターで、彼女も幼い時からベトナムの伝統音楽を身につけたが、ベトナム戦後、フランスに移住した。フランスでNguyen Leのプロデュースで発表した音楽が評判を呼び、現在ではフランスを主な活動拠点としながらベトナム、日本人や韓国人の音楽家などとも国際的な活動をしている。