シェアハウスの枠を超える新たな挑戦。ボーダレスハウスだから届けられる、子ども向け異文化体験プログラム

浅草橋オフィス1階にある地域の異文化交流拠点「BORDERLESS STATION」を活用し、2022年から小学生や中高生を対象に提供している子ども向け異文化体験プログラム。ボーダレスハウス株式会社が異文化体験プログラムに取り組む理由や子どもたちに届けたい想いを企画・運営の担当者に聞きました。

多文化共生社会の実現に挑戦するボーダレスハウス(以下:BH)の新たな取り組みです。国際交流や異文化理解にご興味のある親御さんや学校関係者の皆さま、ぜひご一読ください。

担当者:細木 拓哉(タクヤ)

2018年、新卒でボーダレスハウス株式会社に入社。大学時代、さまざまな国籍・民族が共存するカナダ・トロントへ留学し、多文化共生社会の実現を目指すソーシャルビジネスに興味を持つ。

国際交流シェアハウスの運営マネージャーを経て、昨年よりBHの新規事業開発担当を兼任。学生向け異文化体験プログラムの企画・実施を主導している。

若い世代に多文化共生の考えを広める、未来への新たな挑戦

───国際交流シェアハウスの運営だけでなく、学生向けの教育プログラムに着手するに至ったきっかけを教えてください。

国際交流シェアハウスではアプローチできない、より広い層に異文化理解の体験を広めたいという願いから、教育プログラムを立ち上げました。

私たちが運営しているシェアハウスの入居者は、18〜35歳までの方に限定しています。これは、共同生活をスムーズに過ごし、未来を担う次世代の若者たちがシェアハウスという環境において他者の異なる考え方・価値観を柔軟に受け入れていただくための工夫でもあります。

しかしシェアハウスだけでは、多文化共生社会をより広い範囲で実現するには限界があるという課題が、以前から社内で上がっていました。ハウス内では境界のない交流が可能でも、一歩外に出れば地域から差別的な視線を向けられ、「外国人だから」という理由で偏見を持たれることも少なくありません。この実態は、我々の目指す多文化共生社会の本質ではないと考えたんです。

そこでシェアハウス事業は継続しつつ、シェアハウスに依存しない新たな取り組みとして教育プログラムを実施するに至りました。

───多文化共生社会の実現に向けた新たな一手として、今回の取り組みをスタートされたのですね。現在、小学生向けと中高生向けに対象を絞っていますが、これにはどのような狙いがあるのでしょうか?

プログラムの対象を絞った理由には、2つの狙いがあります。

1つ目は、プログラムを体験した後の社会的インパクトがより大きい層に焦点を絞るため。学生のうちに多様な価値観に触れることで、社会形成の担い手になったときに、より広く多文化共生の考え方を拡大してくれるのではという期待がありました。

2つ目は、自己と他者の区別がつくタイミングで、異文化理解の重要性を体感してもらうため。私たちが目指す異文化理解は、自分自身の軸をしっかり持ったうえで異なる文化に触れ、その違いを受け入れることを重視しています。固定概念が醸成される小学校以上の段階で情報をきちんと受け止め思考し、自己を理解したうえで他者を尊重することを学んでほしい。そんな願いから小学生〜高校生に絞っています。

異文化体験の楽しさを伝え、多文化共生社会へのヒントを提供

───小学生向けのプログラムは、どのような内容なのでしょうか?

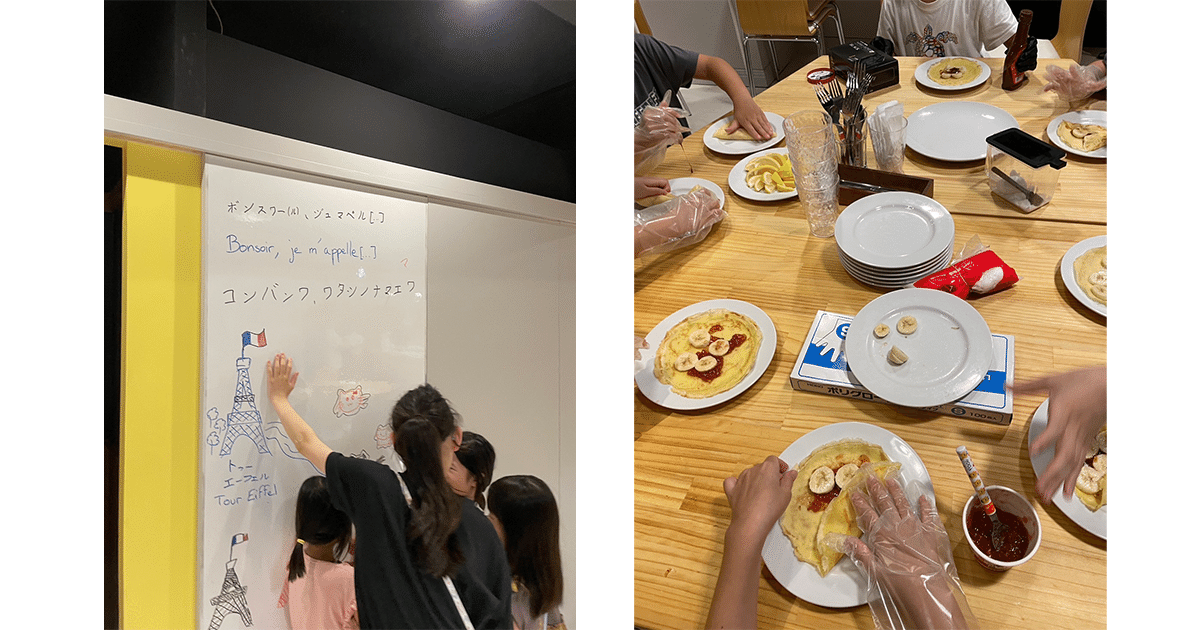

小学生向けには、「キッズナイト」というイベントを毎月開催しています。シェアハウスで暮らす各国出身の入居者を毎回ゲストに迎え、その国に関するクイズを出したり、一緒に料理を作って食べたり。実際に交流して、楽しい時間を過ごしてもらうんです。この夏はパリオリンピックに合わせて、フランスのお菓子であるクレープ作りを楽しみました。

学校での定型的な言語学習だけにとどまらず、外国籍のお兄さん・お姉さんとの交流や非日常的な体験を通じて、外国語や異文化に楽しみながら触れられるようにしています。

───純粋に楽しんでもらうことを大切にしているんですね。中高生向けは、もう少しレベルを上げているのでしょうか?

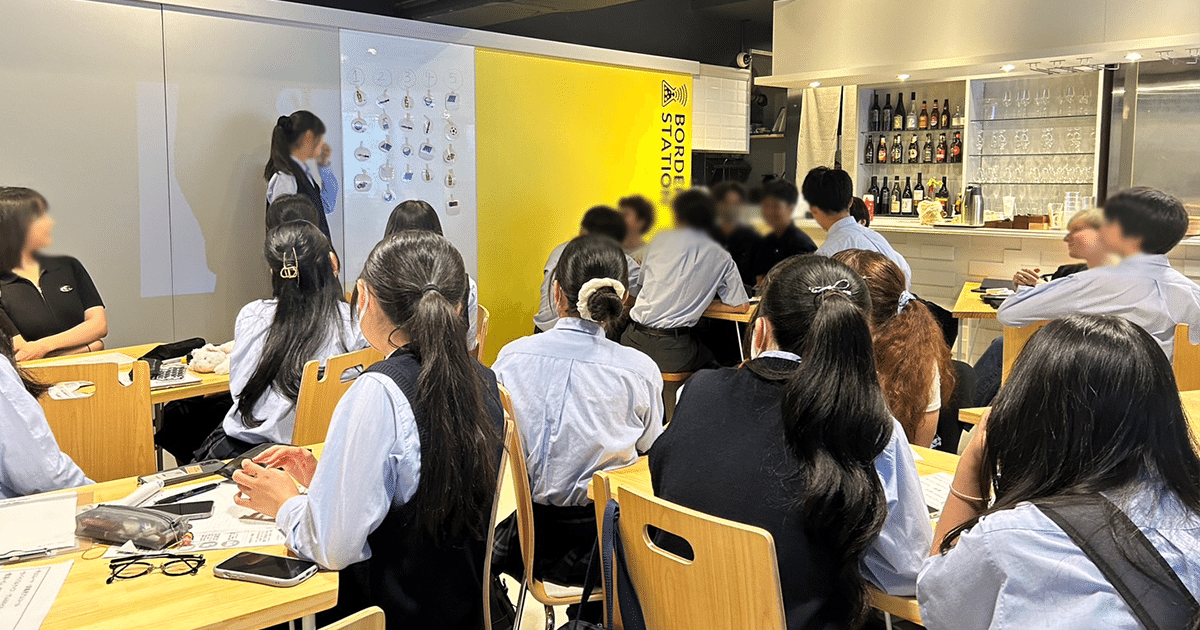

中高生向けには、多文化共生社会の意義や、日本に住む外国人が抱えている課題、そして今自分たちにできることを、さまざまなワークショップを通して考えます。

BHの事業説明やシェアハウスツアーを通して、多文化共生社会の価値や僕たちのビジョンを知ってもらったり、シェアハウスの外国籍入居者と一緒に、日本に住む外国人がどのような困難を抱えているのか、今の日本が抱える課題について理解を深めるんです。

他にも、チームごとにディスカッションをしながら意見をまとめる「コンセンサスゲーム」に挑戦してもらうこともあります。外国籍入居者も参加するので、知っている英単語を使ってみたり、ジェスチャー・イラストを駆使しながらコミュニケーションをし、言語の壁を超える体験にもつなげています。

───実際にコミュニケーションをとることで得られる気づきですね。参加者は、他にどんなことが学べますか?

「今の自分たちにもできることはある」という気づきと、「相手の立場に立って考える力を養う」ことをゴールとしています。

「自分たちにもできること」を考えるヒントとして、「やさしいにほんご」をよく例に挙げます。例えば「欠席」ではなく「やすむ」と伝えるほうが、相手によっては伝わりやすくなる場合がありますよね。敬語も含め、日本語特有の多彩な表現は、外国籍の方には難しく感じられることもあります。少し噛み砕いて伝えるだけで、多文化共生社会実現の一歩につながると紹介しているんです。

国に限らず、一人ひとり「当たり前」の感覚には違いがある。自分主体で相手の気持ちを推し量るのではなく、相手の立場で考えることの重要性に気づけるよう、さまざまな事例をお伝えしています。

前のめりで異文化を楽しむ姿に感動。異文化理解の足がかりにしてほしい

───実際に教育プログラムを実施してみて、何か感じたことはありますか?

小学生・中高生ともに、外国籍の方と日常的に接する機会がほとんどない学生が想像以上に多い印象を受けました。特に地方在住の生徒さんは、都心に比べて外国人との接点や異文化交流機会が少ない環境にあるようなので、より多くの学校に導入していただき、異文化交流体験を若い世代に広く届けていきたいですね。

SDGsが世界的に注目される中、多文化共生に関心を持たれる学校や先生方も増えていますが、何からスタートすればいいかわからないといった声も多く聞きます。このプログラムを足がかりにBHと学校が連携し、できることをさらに広げていきたいです。

中高生向けプログラムは、修学旅行の一環や探究学習の第一歩としてご利用いただくことも多いので、学生たちにとって、学校外に出るからこそ経験できる新たな考え方や価値観、社会を知るきっかけになれたら嬉しいですね。

───それぞれのプログラムにおいて、印象に残っている回はありますか?

ある中学校に向けて教育プログラムを実施したあと、学生さんからいただいたお手紙がすごく印象に残っています。BHの取り組みを知る中で、「主語を大きくせずに対話していきたい」と感じたそうなのですが、この気づきはすごく大切だなと思って。

「日本人/外国人は〜」や「男性/女性は〜」という論調がよくありますが、日本人だけでも1億2000万人が同じ考えを持っているかといえば、そうではないはずです。大きな集団を一括りにして語ると、結果的に誰かを傷つけてしまうこともある。一人ひとりの立場に立って物事を考えるうえで、とても尊い気づきだなと僕も学ばされました。

「キッズナイト」では、毎回純粋に異文化体験を楽しんでくれる子どもたちの姿に、僕たちも元気をもらっています。会場にあるホワイトボードに子どもたちがもっと知りたい国を書いてくれるのが、微笑ましくて。親御さんに学んだ国の言葉や文化を話したり、クイズの予習をしてきたりと、前のめりになって楽しんでくれているんです。僕たちも彼らの期待に応えられるように、気合を入れてイベントを企画しています。

───学生向け異文化体験プログラムについて、今後はどのような展望を見据えていますか?

既存の形態にとらわれず、BHの持つつながりをフル活用して、異文化体験を求める学生の受け皿になれたらと考えています。例えば、食を通じた異文化理解の定期イベント「WORLD STAND」や、台東区の在住外国住民に日本語を教える「にほんごカフェ」、地域主催の朝市への出展など、可能性は無限大です。

───タクヤさんにとって、異文化コミュニケーション力のある人とはどんな人ですか?

相手の立場で考え、行動できる人になってくれる人ですね。目の前の人を思いやることができれば、それがやがて国・文化・ルーツの異なる人と共存する社会の実現につながるはずだと思っています。

そのためには、自分のこともよく知ることが大切。異文化に触れて違いを実感すれば、さらなる自己理解にもつながります。このプログラムを通して異文化だけでなく自分自身を知るきっかけにしていただけるように、これからも多くの子どもたちにBHだからこそ実現できる異文化体験を届けていきたいです。

STAFF

TEXT:Kae Kanda

EDIT:Mami Shimura