「沖縄は妙なところだ。石が人に噛みつき、米がものを言う」

沖縄は出版活動がさかんだとしきりに言われる。

その中でも特徴的なのが、「市町村史・字誌」の充実ぶりだといえる。

それら(市町村史・字誌)は、ムラのおこりから特色的な風俗、文化財、冠婚葬祭から言語、住民の戦争体験といった、つまりはその地域のすがたを網羅した刊行物のこと。(分厚いことが多い)

市町村レベルだけではなく、もっと細かい区分、「字」レベルでも編まれているというのがポイントで、こんな小さな地域なのにずいぶん立派な本が出ていると驚かされることもしばしばである。図書館や古本屋に行けば、ずらりと並ぶ各地の史・誌が見られるので一緒に驚いてほしい。

さて、ここからが本題です。

沖縄は神々の時代から現代にいたるまで、ずっと怖い話が大好きだった。それはこうした市町村史・字誌からも見てとれる。市町村史・字誌には各ムラの伝承や伝説といったものが収録されていることが多い。そのどれもにムラの歴史や文化が色濃く反映されていて、古くから連綿と語り継がれてきたというのが伝わってくる。

市町村史・字誌は、怪談・奇譚好きにとっては、何物にもかえがたい宝箱だともいえる。

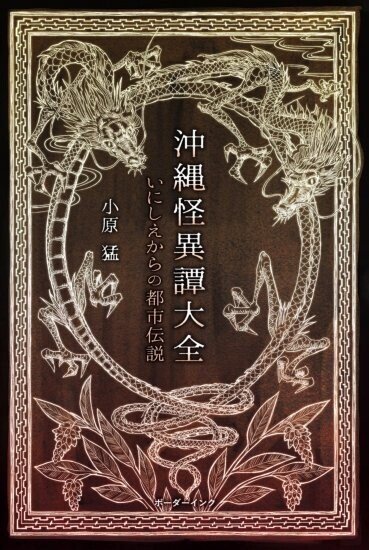

7月下旬に刊行予定のこの本は、沖縄のさまざまな市町村史や字誌などに収録されている怪異譚を、出典を明らかにしながら紹介していこうというものである。

著者は、『琉球怪談』シリーズの小原猛氏。

小原氏が、長年にわたって渉猟してきた、現代の都市伝説へとつながる沖縄怪異譚を大公開した一冊。

暑い夏のおともにぜひご一読を。(え)