女川三十三観音碑-独國和尚と大災害-

女川の三十三観音碑、三十三番目の観音像を訪ねました。

ここから山を登る過程で三十二の観音様がいらっしゃいますが、今回は入口だけ。女川の三十三観音碑とはどのようなものか、案内板にコンパクトに説明されています。

女川出身の独國和尚が、1824年、西国三十三所観音霊場巡りの功徳が女川の地で得らえるよう発願したもので、石碑の根本には西国三十三所観音霊場の土砂を埋設したと伝わっています

三十三観音信仰について

観音経には観音菩薩が 三十三 の姿に変身し、人々の心の悩みや苦しみを救うという教えがあり、 三十三 カ所の観音霊場をめぐり願いを成就させる信仰が生まれました。国内最古の 三十三 観音霊場は養老2年(718)に大和国長谷寺の徳上上人が西国三十三か所の寺々に霊場を設けたものです。しかし、この霊場巡りには総距離 1000km 以上の長い距離を歩む必要がありました。そこで、志ある宗教者が各地に短い巡路の三十三観音霊場を開きました。

三十三観音碑を作った独國和尚については、女川町の広報誌(2021年4月)にも紹介されていました。

女川町誌にも、独國和尚について調査した内容が9ページにわたり掲載されています(女川町誌)

独国和尚は、女川で生まれ、日本三大文殊と言われる山形県の亀岡文殊にて修行し、福島市、いわき市、女川などを拠点としながら活動しました。

亀岡文殊堂の境内には独國和尚の石像が祭られており、多くの人々に親しまれた名僧であったことが伺えます。

大災害1:天明の大飢饉

独國和尚は「西国三十三所観音霊場巡りの功徳が女川の地で得らえるよう発願した」とありますが、独國和尚や当時の女川の人々は、なぜこの功徳を女川の地で得られるようにしたのでしょうか。ここでは大災害の影響についてみていきたいと思います。

日本の近世最大と言われる飢饉、天明の大飢饉が、江戸時代中期、1782年(天明2年)から1788年(天明8年)にかけて起きました。

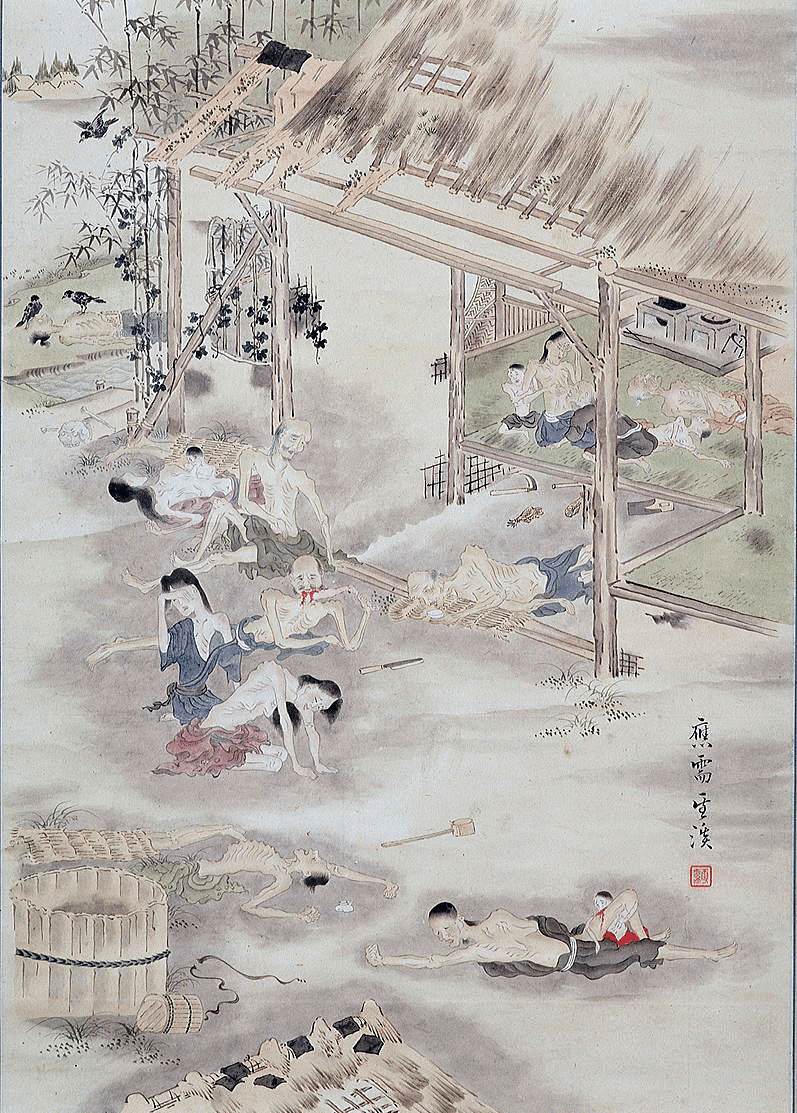

「死んだ人間の肉を食い、人肉に草木の葉を混ぜ犬肉と騙して売るほどの惨状」「道路死人山のごとく」「弘前藩の例を取れば・・逃散した者も含めると藩の人口の半数近くを失う状況」「飢餓とともに疫病も流行し、全国的には1780年から1786年の間に92万人余りの人口減を招いた」(wiki)

仙台藩でも20万人から30万人もの人々が亡くなったといいます(出典)。

まさに地獄としかいいようがない状況。

のちに独国和尚となる青年は、20歳から26歳にかけて、20代前半という多感な時期にこの大災害を経験したと思われます。

独國和尚が女川の三十三観音碑が作ったのは、この大災害から36年後、文政7年(1824年)、独國和尚が62歳の時でした。

女川の三十三観音碑を作った当時の40代以上の人々の胸には、天明の大飢饉という大災害の記憶があったのではないでしょうか。

いわき市の三十三観音

独國和尚は、福島県いわき市でも「差塩良々堂 三十三観音」を作っています。いわき市でも天明の飢饉の被害は大きかったようで、独國和尚は民の心を心を和らげるために三十三観音を作ったようです。

天明の飢饉の時は食べるものがなく、死亡したり村を離れる人が相次ぎ、130 戸あった戸数が34戸に減ったと言われています。天明の飢饉の後、この地で終業するかたわら地区民に布教していた独国という宮城県女川町生まれの僧が地区民の心を和らげるため、三十三観音の建立を思い立ち、西国三十三観音の堂下の土を良々堂山の巨石の下に移し入魂した

天明の飢饉の後、地元民の心を和らげるため、独国和尚の発心により、弟子の無涯が西日本各地の三十三観音の堂下の土砂を持ち帰り、巨岩の下に埋め入魂したのだそう。

Posted @withregram • @tmiwaki...

Posted by いわきこどもプロジェクト on Saturday, July 17, 2021

なお、いわき市美和町の広報誌(平成24年3月30日発行)には、独國和尚のことが紹介されており、女川町との交流も記載されていました。

大災害2:天保の飢饉

1830年、独国和尚は68歳で入滅しました。

しかし、その3年後、再び大災害に見舞われます。

江戸時代の後期、1833年(天保4年)から1839年(天保10年)までの間、冷害などで凶作が続き、大飢饉が起きました。天保の大飢饉です。

当時の日本の推計人口は1833年からの5年間で125万2000人減少(出典)、仙台藩では数万人から10万人が(出典)、半島部を除いた牡鹿郡ではおよそ1万人が亡くなったと推定されています(出典)。

石巻の稲井地区の歴史を見ると、「当時の食べるものがなくて約2000人の人がなくなり稲井地区の人口が半分になってしまいました」とありました(出典)

女川町誌続編によると、1773年と1874年を比較すると、人口の20%以上減少しているといいます。

この天保の大飢饉のとき、人々のそばに女川の三十三観音碑はありました。

最後に

以上、天明の大飢饉という地獄をくぐり抜けた人々が女川の三十三観音碑を作ったこと、そして、この三十三観音碑ができてからわずか6年後に天保の大飢饉が始まったこと、これらが女川三十三観音を歩くときの参考になったら幸いです。

なお、天明の大飢饉のとき、領内から餓死者を出さなかったのは、上杉鷹山の米沢藩と松平定信の白河藩であり、松平定信はその実績をかわれ、田沼意次に代わり、幕府の老中として寛政の改革に取り組むことになります。

そして、天保の大飢饉によって、大塩平八郎の乱がおき、水野忠邦の天保の改革とその失敗があり、江戸幕府はその後の明治維新で倒れることになります。

日本史の教科書に出てくる出来事が少し身近に感じることができるように思いました。