針と糸で卒論セルフ製本してみた

こんにちは、とんです。

おかげさまで卒論が完成しまして、本日郵送いたしました。長くつらい戦いがようやく終わった…という心境です。卒業した気満々です。と思ったらまだレポートが残っていたのでやります。

今回は、その卒論の製本を自分でやったのでそのレポートをしたいと思います。

セルフで製本しようか迷っている人の役に立ったらいいなと思います。どうぞご参考になさってください。

やり方だけ知りたい方は目次から飛んでください。

動機

卒論というのは書いて終わりではなくて製本して提出するまでがセットなんですが、この製本という工程もかなり面倒で手間がかかります。

学科によっていろいろ形式が決まってたり、「仮製本以上」とかいう制限があったりして、製本屋さんに頼もうとするとまずはお店探しから大変です。

学科同期と情報交換しつつどこの製本屋さんがいいかなど考えたんですが、我々の学科の

・横製本で右綴じ

・のり付のみはNG 糸綴じ必須

・表紙&背表紙必須

などの条件から、当てはまるお店が少なかったです。また金銭的・日程的リスクも大きくセルフ製本という道を選びました。

製本カバーは本来ホッチキス止めがデフォなんですが、卒論が40枚と分厚くてホッチキスでは難しかったので、縫うことにしました。また専攻が近世文学(江戸時代の文学)だったので、当時の和本みたいなものをちょっと嗜んでおきたいなという気持ちもありました。

メリット・デメリット

お店にはお店の、セルフにはセルフのそれぞれの利点や弱点があります。それを挙げてみたいと思います。

製本屋さん

【メリット】

・大学の近くであれば、製本をまるまる任せられる。過去の経験があるので。

・仕上がりがきれい。かっこいい紙の表紙とかつけられる。

【デメリット】

・日数がかかる。デフォは1週間、最大5時間くらいに短縮できるが、その分料金が割増。

・とにかく高い。1週間仕上げでも最低一冊1,500円+印刷代はする。

・もし完成後に学科の規定と違っていた場合に死ぬ。

セルフ

【メリット】

・値段が抑えられる。

・自分がミスしない限りミスしない。(製本屋さんとの意思疎通が必要ない)

・即日完成する=卒論の締め切りをギリギリまで延ばせる。

【デメリット】

・見た目が安っぽくなる。

・器用でないと難しい。

私はまず値段の面であまり出費をしたくなかったのと、お店だと時間がかかること、見本を見せてもらった時にのり付け製本になっていて、それが学科規定に合ってるのか不安だったために自分で製本をしました。

縦書き横置きの製本だったので対応できるお店も少なかったしその分割増料金だったんですが、普通に横書き縦置きの製本であればお店の選択肢は増えます。「卒論 製本 大学名」でググってみると出てくると思います。

それと我々の提出日が1月4日〜6日とめちゃくちゃ年始だったので、年末年始に印刷ができなかったというデメリットもありました。営業開始が4日からとかだったので、お店で頼む場合は卒論書き終わりに余裕がないとけっこうドキドキするスケジュールになってしまうと思います。

やり方

では早速製本のやり方を紹介したいと思います。

ポイントは太字にしてあるので文章を読むのがめんどくさかったらそこだけ意識してやってみてください。

①用意したもの

・製本カバー

・針と糸、目打ち

・穴あけの指標になる紙

・ボンド(糸を固定するため)

・はさみ(糸を切るため)

Amazonで「製本カバー」と検索するとこのようなカバーが出てくるので、自分の作りたいサイズに合ったものを選んでください。私が使ったものはこちらです。

針と糸と目打ち(穴を開ける道具)が欲しかったので、レザークラフト用のキットを買いました。私が使ったのはこちらです。

ボンドとはさみは自前です。また穴を開ける場所を均等にするための紙も、適当なA4の紙を切って折って作りました。

製本カバーは400円前後、レザークラフトキットは1,000円くらい、それに加えて卒論印刷代が10円×80枚=800円ほど、背表紙ラベルが900円くらいだったので、全部で3,000円強かかったことになります。

製本屋さんだと2冊作るのにコピー代8円×80枚=640円、製本2冊×1,500〜3,000円=3,000円〜6,000円、横印刷なので追加料金900円で、4,500〜8,500円くらいでしょうか。

②穴あけ

製本カバーと卒論の紙そのものに、目打ちで穴を開けます。

指標の紙を貼って固定し、目打ちでぐいっと穴を開けます。

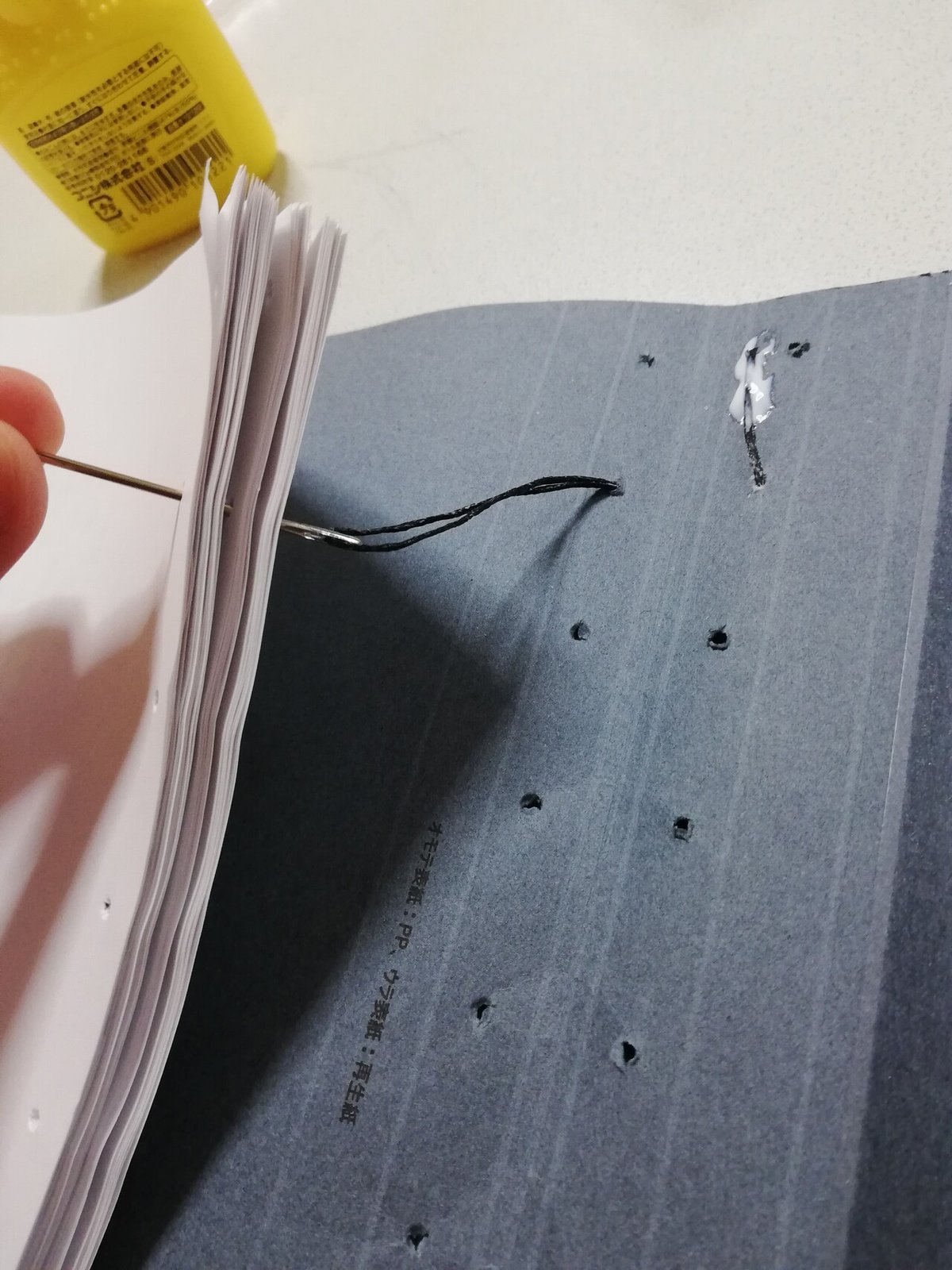

このとき、複数枚に一気に穴を開けた方がのちのちズレが少なくなってきれいな仕上がりになりますが、紙が分厚いほど穴を開けるのが難しくなります。

そこで、写真のように同じ高さの本の隙間に目打ちが通るようにすると、穴が開けやすいです。本がある部分には目打ちは通らないので、本に傷もほとんどつきません。本が不安な方は固くて高い支えがあればなんでも大丈夫です。

穴が開きました。

大きめの穴にしといたほうが、のちのち楽です。紙だけでなくカバーにも穴を開けておいてください。

また、穴がまっすぐに同じ位置であればあるほど仕上がりがきれいになるし縫うのも簡単です。そこを丁寧にやるのは重要だと思います。

③縫う

縫う工程に入ります。慣れれば難しい縫い方ではありません。

四つ目綴じという方法ですが、穴はいくつでも奇数でも偶数でも大丈夫です。私の場合は9つ穴がありました。

糸の長さは、縫う幅の5倍くらいがちょうどいいと思います。

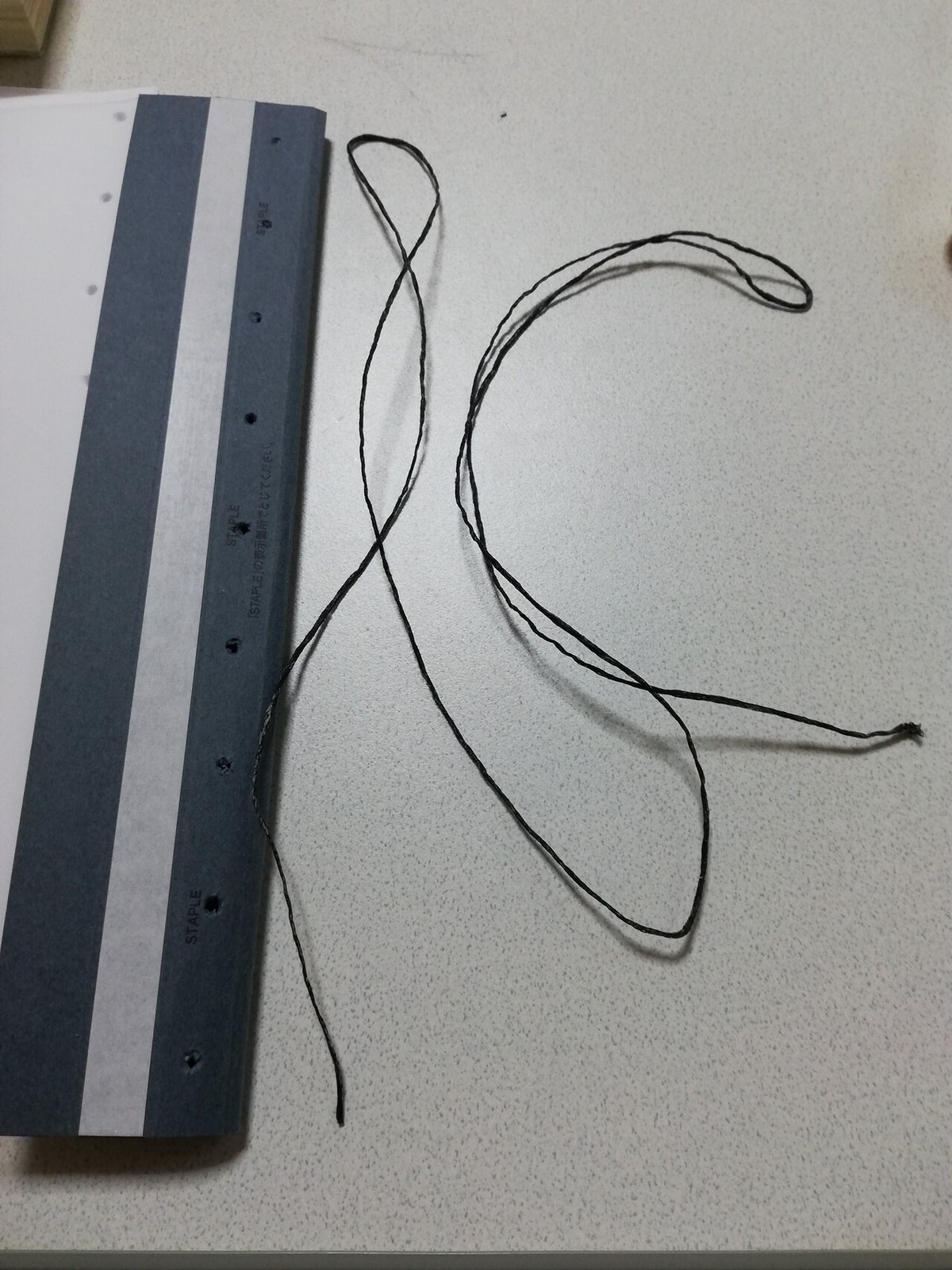

↓は4倍で切った写真ですが、これだとギリギリでやりづらいです。

↓まず2つ目の穴の内側に、糸を固定します。

2つ目なのは端よりも安定しやすいため、内側なのは切れ端を隠すためです。

ボンドで止めていますが、縛って穴から出ないくらいの大きさの玉を作ってもいいです。私は玉結びが苦手なのでボンドにしました。

このとき外に出た針を、逆側の穴から通してまた同じ穴から出します。

下から卒論を通って同じ穴から出します。

紙に穴を開けてはいるもののちょっと固いです。力を入れて思いっきりやってください。破れないので大丈夫です。一度糸を通しておけば2回目は穴が一直線になっているので通りやすくなります。

↓わかりやすさのために内側を見せていますが、穴から出したらきゅーっと引っ張ってください。完成後をイメージしつつ、、、

↓次の穴に移動します。

出した糸をそのまま横に移動させて次の穴に通します。さっき下から通したので、次は上から通します。そしてまた側面を一周。これを上下交互に繰り返します。

横に移動

→上から通す

→側面を一周してまた上から通す

→横に移動

→次は下から通す

→側面を一周してまた下から通す

→横に移動・・・・・・

こんな感じで一番端まで行ってください。

こんな感じに、側面の線と上下交互に横の線が入っていればOKです。

端まで行ったら縦にも糸を通します。一周くるっとするだけです。

では、今交互にしか横線が入っていないので、戻っていきたいと思います。

もう側面の一周はしなくていいので、線が入っていない部分だけ交互に穴を通って行ってください。

一番上まで行ったら、側面を一周します。

上も一周しましょう。

最後の横線も糸を通して、最初の穴に戻ってきます。

糸の端は縛るなりまたボンドで止めるなりして固定してください。

↓は縛って糸を切った写真です。

このように、カバーと卒論を通過しつつ横と縦に糸を通していくのが四つ目綴じでした。

ほかにもいろいろ縫い方はあるようですが、あまり同じ穴に糸を何回も通すと通りづらくなってくるので、シンプルなほうが簡単だと思います。

側面を一周するのは飾り付けです。なくてもいいものですが、あった方が安定するしそれっぽくなります。

縫い部分は完成しました。

④仕上げ

この製本カバーは止めた部分(本来はホッチキス)を隠せるようになっていたので、隠す処理をして、背表紙にシールを貼って完成です。(写真撮るのを忘れました)

背表紙のシールはこれにしました。

作業時間は一冊1時間前後でした。

補足

縫い物の経験がある人にはかなり楽しい作業だと思いますが、やったことない人には少々難しいかもしれません。まずは手順を一通り見て、完成をイメージできたら挑戦してみてください。

製本屋さんに頼んだら2〜3営業日は必要になるので、卒論をぎりぎりまで時間かけてやりたい場合などにはセルフ製本がおすすめです。

ホッチキスは50枚前後なら大きいものを使えば可能ですが、それ以上になると厳しいです。分厚い卒論になる場合は縫うという方法も試してみてください。

その他、質問等あればコメントいただければ追記します。

これから卒論の締め切りがある方々、参考になれば幸いです。

いいなと思ったら応援しよう!