スポーツの早期一本化について

野球選手だったら野球の練習をしなさい

これは、私が中学生時代の実体験です。

当時、私は京都の平安高校(母校)で野球をすることを目標に中学校で軟式野球をしていました。ただ、野球が好きという気持ちと同じようにバスケットボールも好きでした。

小学校の少年野球の活動が12月に終わり、翌年の1月から4月の中学校入学までの時間「ミニバス」いわゆる小学生のバスケットボールチームに入っていたほどでした。

ですので、中学校に入学後も野球部として主に活動・練習をしていましたが、時間がある時にはバスケットボールをして遊んでいることもありました。

ある日、、、

1人でバスケットボールのシューティングをしていたところ、近所のおじさんに

『君は、野球をしているんじゃなかった?

野球選手だったら野球の練習をしないとダメじゃないか。』

と言われ、私は中学生の子供ながらに「野球をしていたら他のスポーツをしちゃいけないのか?」とすごく疑問を感じた記憶があります。

野球の特異性

たしかに野球というのは他のスポーツと比べても技術的要素が非常に高いスポーツだと思います。ですので、大学、社会人、プロと言った高いステージを目指そうと思うと早い段階からスタートする事が必要になってくるかと思います。

実際に高校生から初心者で野球を初めて、それ以降の高いレベル(社会人野球やプロ野球)でプレーできることは稀なケースだと思います。

野球がうまくなるために野球以外のことに目を向けるということ

私は野球がうまくなるために野球以外のことに目を向けるということは非常に重要ではないかと考えます。それは野球以外のスポーツをするという事はもちろんのことですが、それに加えて野球以外の分野に興味を持つということも同様です。

昨今のスポーツというのは多くの専門家の方々の介入により、多角的な知見が用いられるようになったことから、著しくアスリートの環境というのは向上しました。具体的には、栄養士さんによる栄養指導であったり、睡眠の専門家による睡眠の質向上のための指導であったり、スポーツメンタルの専門家によるメンタルトレーニング、フィジカルトレーニング業界においてもS&Cやパフォーマンスコーチによる競技力向上のための指導や怪我予防のための指導、治療家によるリカバリーやケア、アスレティックトレーナーによるリハビリ・アスレティックリハビリテーション、そして医師によるスポーツ医療、最近では内科的(感染症対策も含む)介入が注目されています。

少し今回の『スポーツの早期の一本化を避ける』というテーマから逸脱した話になってしまいましたが、野球の競技力向上のために野球以外のことに目を向けることの意味がご理解いただけたかと思います。

スポーツの早期の一本化を避けることによって得られるメリット

あらゆる体の動きが獲得できる

したがって

①怪我の予防、 ②パフォーマンスの向上

野球と非対称性の原理

野球というスポーツは非対称性のある動きが非常に多いスポーツです。投げる動作であれば、右投げの選手は常に右肩だけを使って投球動作をします。左打ちの選手は、常に右方向に向かって体を回旋させます。このように一定方向(右、または左)のみの運動に偏る左右の非対称性が自然に生まれます。

さらに、投げる動作と打つ動作を思い浮かべてください。すると、上半身と下半身で全く違う動きをしていることに気づくかと思います。これは上下の非対称性の例です。

このように野球の動作の中には非対称性のある動きが非常に多く存在します。したがって、小学校低学年の頃から野球を始めて野球の動きだけを5年、10年、それ以上と続けていると必ず体のバランスが崩れてきてしまいます。実際に野球選手の肩関節の柔軟性を右と左で見比べると、利き腕の柔軟性が低下している場合がほとんどです。

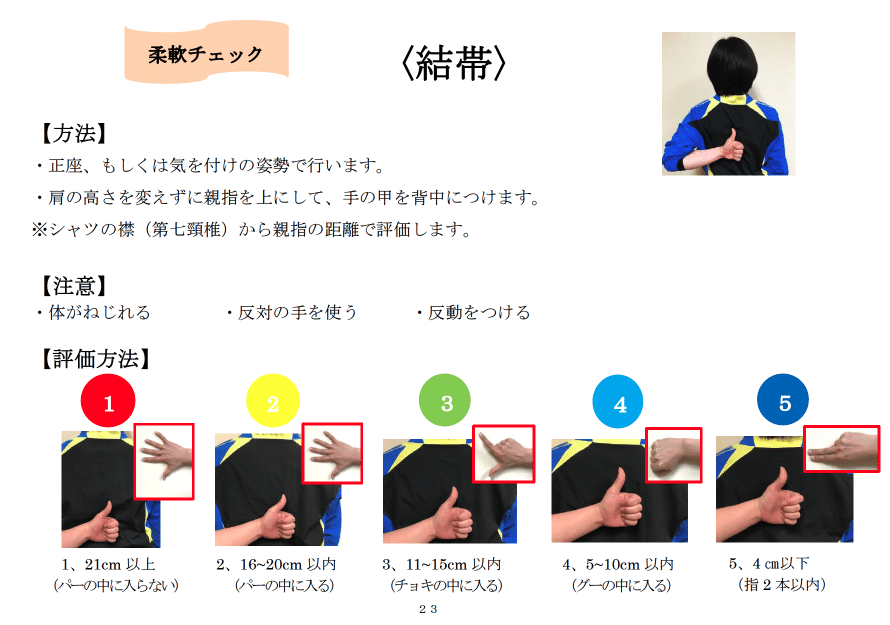

*気になる方は、『結帯』という肩関節の柔軟チェックを行って見てください。

柔軟性の左右差が生まれるというのは一例ですが、野球のような動きの非対称性が多い競技では、体の柔軟性の前後差、左右差、上下差はもちろんのことですが、筋力の前後差、左右差、上下差も同じように生まれます。さらに言うと、筋力と柔軟性の差というところも生まれてきます。ですので、野球のみをひたすらに練習するのではなく、いろいろなスポーツをすることで体のさまざまな部位に刺激が入ることにより、怪我の予防になるに加えて、いろいろな体の動き(運動の引き出し)の習得によってパフォーマンスを上げることにも繋がります。

スポーツの早期一本化と怪我の関係

全米のNCAAの加盟する大学1部リーグ DIvision I のスポーツ競技部に所属する選手たちへのアンケート調査によると、「14歳までに特定のスポーツに一本化した選手たちは、そうでない選手たちに比べて怪我の件数が多かった」という結果が報告されています。

引用: Ahlquist, S., Cash, B. M., & Hame, S. L. (2020). Associations of Early Sport Specialization and High Training Volume With Injury Rates in National Collegiate Athletic Association Division I Athletes. Orthopaedic journal of sports medicine, 8(3), 2325967120906825.

全文を読みたい方はこちらから: https://doi.org/10.1177/2325967120906825

*一方で、早期に競技を一本化した選手は推薦入学や奨学金を受ける可能性が高いとも同様に述べられています。

ユーススポーツ環境における早期の競技一本化についてのガイドライン

全米アスレティックトレーナーズ協会(National Athletic Trainers Association)が推奨しているガイドラインです。

こちらのガイドラインは前提として

”ユース世代の怪我の予防を第一に考え、健康かつ安全なスポーツ環境の提供” を根幹にこちらのインフォグラフが作成されています。

1、スポーツの専門化(一本化)は、出来るだけ遅らせること。成長期にいろいろなスポーツを体験していることは、基本的なフィジカルフィットネス(健康)、運動能力、傷害予防において非常に有効である。

2、複数のチーム活動を同時進行しないこと。複数チームの活動を同時進行することで怪我のリスクが高まります。シーズン制を活用し一時期には一つのチームでの活動のみにする。

3、競技活動は年間8ヶ月以内に制限する。怪我のリスクを抑えるために成長期のアスリートは、年間を通して8ヶ月以上一つのスポーツに専念しないこと。

4、一週間に自分の年齢時間以上は、プレーしないこと。(例えば、12歳であれば一週間に12時間以内)

5、成長期のアスリートは、必ず週休2日でスポーツ行うこと。休養とリカバリー時間の確保は、パフォーマンス向上においても、怪我予防においても重要である。

6、必ずオフシーズンを作ること。年間を通して複数のチームに参加しいろいろなスポーツに触れることは重要だが、競技と競技の間に必ずオフシーズン(休む期間)を確保することが大切

とは言っても、、、

アメリカでアメリカのユース育成を対象に発行されたガイドラインに示されている事が、現在の日本のユース世代のスポーツ環境にすぐに適用できるかというと、かなり難しい環境がほとんではないでしょうか。

ではどうするか?

大事なことは、選手自身やその両親が複数の競技チームに参加するという選択だけではなく、野球現場の監督やコーチ、指導者の方々がこういった知識を持ち、成長期に様々な体の運動を子供達に体験してもらえるようなプログラム作り、練習メニューの構築をするということが必要ではないかなと思います。

まとめ

1. 野球がうまくなるため、少しでも怪我を予防するために多角的視点をもち野球以外の分野、スポーツに目を向ける

2. スポーツの早期の一本化はできるだけ避ける

3. 野球は非対称性の動きが非常に多い→体のアンバランスを生む

4. 他競技を経験したアスリートは統計的に怪我の受傷件数が少ない(14歳までに特定のスポーツに一本化した選手たちは、そうでない選手たちに比べて怪我の件数が多かった)

5. ユーススポーツ環境における早期の競技一本化についてのガイドライン

6. 現場の監督やコーチ、指導者の方々がこういった知識を持ち、成長期に様々の体の運動を子供達に体験してもらえるようなプログラム作り、練習メニューの構築をする

Body Updation 中田史弥