試し読み:『スペキュラティヴ・デザイン』 第1章

2015年11月にBNNより翻訳出版した『スペキュラティヴ・デザイン』(千葉敏生 訳)が、2024年4月にペーパーバック版『Speculative Everything, With a new preface by the authors』として、著者ダン&レイビーによる新たな序文を加えたかたちでMIT Pressより再刊行されました。

このたびBNNでは、その新序文を加えたかたちで電子版『スペキュラティヴ・デザイン』の販売を開始いたします。

ここでは、本書の第1章をご紹介いたします。

第1章 ラディカル・デザインを超えて?

夢は絶大な力を持つ。夢は人間の欲求の宝庫であるし、娯楽産業を活気づけ、消費を促す。たしかに、現実から目を背けさせ、政治の恐怖を覆い隠してしまうこともあるだろう。しかし、現実とはまったく違う可能性を想像させ、その架空世界に向かって進んでいけると信じさせてくれることもあるのだ。【1】

今日(こんにち)の夢とは何なのか? この疑問に答えるのは難しい。今や、夢は希望に成り下がってしまったように思える。人類が絶滅しないようにという希望。食べ物に困ることがないようにという希望。この小さな惑星で全員が暮らしていける余地があるようにという希望。そこにはもはやビジョンなどない。誰もこの地球を修復し、生き残る術(すべ)を知らない。あるのは淡い希望だけだ。

フレドリック・ジェイムソン[Fredric Jameson]が指摘したことで有名なように、今となっては資本主義に代わるものを想像するよりも、世界の終末を想像する方がよっぽど簡単だ。それでも、我々にとって必要なのは、まさにその代案だ。20世紀の夢が急速に薄れつつある今、21世紀の新しい夢を見る必要があるのだ。そのなかで、デザインはどんな役割を果たせるだろうか?

デザインと聞くと、ほとんどの人は問題解決のためのデザインを思い浮かべる。より表現性の高いデザインでさえ、その目的は審美的な問題解決と思われている。デザイナーたちは、人口過剰、水不足、気候変動といった難題を力を合わせて解決したいという衝動に駆られている。まるでそういう問題を細分化し、定量化して、解決できる、とでもいわんばかりに。たしかに、デザイン特有の楽観主義には他の選択はない。しかし、現代の我々が直面する課題の多くは解決不能であり、これらを克服するためには、人々の価値観、信念、考え方、行動を変えるしか手はないことは明らかだろう。デザインという楽観主義は、たいていの場合は必要なものなのだが、場合によっては状況をより悪化させる危険性も秘めている。第一にそれは、我々の直面する問題が見かけ以上に深刻であるという事実を否定することにつながる。第二に、世界を形成している我々の頭のなかの考え方や見方ではなく、目の前の世界そのものに手を加えることに労力と資源をつぎ込みすぎてしまう。

しかし、すべてをあきらめるのは早い。デザインには別の可能性がある。デザインを、物事の可能性を“思索”[speculate]するための手段として用いるのだ。これがスペキュラティヴ・デザイン[speculative design]である。スペキュラティヴ・デザインは、想像力を駆使して、「厄介な問題[wicked problem]」に対する新しい見方を切り開く。従来とは違うあり方について話し合ったり討論したりする場を生み出し、人々が自由自在に想像を巡らせられるよう刺激する。スペキュラティヴ・デザインは、人間と現実との関係性を全体的に定義し直すための仲介役となるのだ。

Probable/Plausible/Possible/Preferable

起こりそう/起こってもおかしくない/起こりうる/望ましい

科学技術の分野や多くのテクノロジー企業と関わっていると、未来、特に「唯一の未来」といった考え方とよく出会う。多くは未来の予言や予測といったもので、新しい世界の動向や、近未来を仄めかすような兆(きざ)しに目を向けるものもあるが、「唯一の未来」を突き止めようとしている点は変わらない。私たちは、その種の未来予測にはまったく興味がない。テクノロジーに関していえば、未来予測は何度となく間違いを犯してきた。私たちから見れば、未来予測とは無駄な行為だ。私たちが興味を持っているのは、未来の可能性を考えることである。未来の可能性をひとつのツールとして用いることで、現在を深く理解し、人々の望む未来、そしてもちろん人々の望まない未来について話し合うわけだ。未来の可能性を考える際には、ふつうはシナリオ形式をとり、「もしも○○なら?」[what-if]という疑問を出発点にすることが多い。討論や話し合いの余地を切り開くためだ。したがって、未来のシナリオは必然的に挑発的なものとなり、あえて単純化され、フィクションという形をとる。フィクションであるということは、見る者がいったん不信を保留し、想像力を自由自在に巡らせ、現在の物事のありようを一時的に忘れて、物事の可能性について考えるということだ。私たちは、物事のあるべき姿を提案するようなシナリオを作ることはめったにない。それはあまりにも説教くさく、独善的にさえなりかねないからだ。私たちにとって、未来は目的地でも目指すべき場所でもなく、想像力に満ちた思考、つまり“思索”を助ける道具なのだ。こうしたシナリオは、未来だけでなく現在についても示唆してくれる。特に、取り除くことのできる制約を浮き彫りにし、我々の想像力を抑えつけている現実の力を少しでも緩められれば、そのシナリオは批評へと変わる。

デザインというのは多かれ少なかれ未来に目を向けるものだ。未来学、文学や映画などの思索的な文化、純粋芸術、そして単に現実を記述し維持するのではなく現実を変えようとするような過激な社会学。私たちは、スペキュラティヴ・デザインをこれらの分野と関連して位置づけることに深く興味を持っている【2】。これらの分野は、現実と不可能の中間に位置するものだ。これらの分野においてデザイナーとしてうまく機能しようと思ったとき、デザインの新しい役割、文脈、方法論が必要となる。それは、進歩に関する考え方ともいえるだろう。進歩とは良い変化ということだが、当然ながらその「良い」の意味は人によって異なる。

スペキュラティヴ・デザインの発想の源を探すためには、デザインのその先、つまり映画、文学、科学、倫理学、政治、芸術の方法論に目を向ける必要がある。モノだけでなくアイデアを生み出すためのさまざまなツール、たとえば虚構世界、訓話、「もしも○○なら?」[what-if]シナリオ、思考実験、反事実的条件法、背理法の実験、予示的未来といったツールをあれこれと試し、掛け合わせ、借用し、採り入れるわけだ。

2009年、未来学者のスチュアート・キャンディ[Stuart Candy]は、ロイヤル・カレッジ・オブ・アート[Royal College of Art]のデザイン・インタラクションズ[Design Interactions]学科を訪れ、潜在的未来のさまざまな種類について、見事な図を使ったプレゼンテーションを行った【3】。その図は、現在から未来へと広がっていく複数の円錐でできていて、それぞれの円錐は可能性の度合いを表す。私たちはこの簡潔ながらも便利な図式に痛く感動したので、自分たち向けに翻案させてもらった。

最初の円錐は「起こりそう[probable]」な未来を表している。ほとんどのデザイナーはこの領域のなかで活動している。金融崩壊、経済破綻、戦争といったよっぽどのことがない限りは起こるだろう未来のことだ。世の中の大半のデザインの方法論、プロセス、ツール、慣行、さらには教育までもが、この領域を念頭に置いて作られている。デザインの評価方法も、起こりそうな未来を徹底的に理解することと密接に結びついている。とはいえ、それは暗黙の了解であることがほとんどだ。

次の円錐は「起こってもおかしくない[plausible]」未来を表わす。ここはシナリオの計画や洞察に関わる領域であり、起こってもおかしくない出来事で構成される領域だ。1970年代、ロイヤル・ダッチ・シェル[Royal Dutch Shell]をはじめとする企業は、大規模でグローバルな経済や政治の変動を乗り切れるように、現在とは異なる近未来の世界的状況をモデル化する手法を確立した。「起こってもおかしくない」未来について考える目的とは、未来を予言することではなく、組織がさまざまな未来に対して備え、そのなかで繁栄し続けられるよう、今とは違う経済や政治の未来を思い描くことなのだ。

さらに次の円錐は「起こりうる[possible]」未来を表わす。ここでのポイントは、現在の世界と想定上の世界を結びつけること。ミチオ・カク[Michio Kaku]は著書『サイエンス・インポッシブル』【4】のなかで不可能を3つのレベルに分類しているが、そのうちの3つ目、つまり最も不可能なことに分類されるのは、現在の科学理解では不可能である永久機関と予知の2つだけだ。つまり、政治、社会、経済、文化におけるあらゆる変化は、絶対に起こらないとは言い切れないとしている。

しかしながら、現状からその状態に到達するまでの過程は、なかなか想像しにくいこともある。私たちは、シナリオを描く上でこう考えている。ひとつ目に、シナリオは科学的に可能でなければならない。ふたつ目に、現在の状況からシナリオが描く未来に至るまでの道筋がなくてはならない。たとえまったくのフィクションであったとしても、新しい状況に至るまでの信憑性のある出来事を描く必要があるのだ。そうすれば、見る人はそのシナリオを自分の世界と関連づけ、批評的な考察の道具として使える。ここで出番となるのが、文芸、映画、SF、ソーシャル・フィクションといった思索的な文化だ。思索的であるとはいえ、シナリオ作りの際には専門家に頼ることも多い。デイヴィッド・カービー[David Kirby]は著書『Lab Coats in Holleywood』〈ハリウッドの白衣〉のなかで、彼のいう思索的なシナリオと空想科学との違いを見事に述べている。彼によれば、専門家の役割とは、多くの場合、不可能を避けることではなく、不可能を許容可能なものにすることなのだ【5】。

このゾーンを超えると、空想の領域に入る。私たちはこのゾーンにはまったくといっていいほど興味がない。空想は空想世界にだけ存在し、我々の世界とはほとんど関係がない。もちろん、空想は空想で、特に娯楽の一形態としては価値があると思うが、私たちにとっては、現在の世界のありようからあまりにもかけ離れすぎている。それはもうおとぎ話やホラー、スーパーヒーロー、スペース・オペラの世界である。

最後の円錐は、「起こりそう」なことと「起こってもおかしくない」ことが交わる部分であり、「望ましい[preferable]」未来を表す。もちろん、「望ましい」という概念はそう単純ではない。望ましいといっても、誰にとって、そして誰の判断で決まるのだろうか。現在それは、政府や産業界が決めている。私たちも消費者や有権者という形で一定の役割を果たしてはいるが、その役割は限定的だ。リチャード・バーブルック[Richard Barbrook]は著書『Imaginary Futures』〈架空の未来〉で、既得権益者の現在(いま)を正当化する道具としての未来について考察している【6】。しかし、もっと社会的に有益な架空の未来を作れると仮定するならば、デザインは人々が消費者市民としてより積極的に未来作りに参加するのを手助けできないだろうか? もしできるとすれば、どうやって?

私たちが興味を持っているのは、まさにこの部分だ。つまり、未来を予言しようとするのではなく、デザインを用いてさまざまな可能性を切り開くことに興味があるのだ。そうした可能性について討論を重ね、企業、都市、社会にとって望ましい未来をみんなで定義することに。デザイナーの役割とは、みんなのために未来を定義することではない。倫理学者、政治学者、経済学者などの専門家と協力し、真に望ましい未来について全員で話し合うきっかけとなるような、幾通りもの未来を描くことだ。こうしたデザインは、専門家に自由自在に想像力を働かせる場を与え、そうして生まれた洞察を具体的な形にする。そして、その想像物を日常的な状況のなかに置き、共同でさらなる思索を凝らすための土台を与えるのだ。

社会全体でもっと思索を凝らし、現状に代わるシナリオを探っていけば、現実は絶対的なものではなくなる、と私たちは考えている。未来予測は不可能だが、より望ましい未来が実現する確率を高めるような芽を、今のうちに植えておくことはできる。同時にそれは、望ましくない未来へと成長しそうな芽を早めに見つけ出し、その芽を摘んだり、少なくとも成長を抑えたりすることにつながるのだ。

ラディカル・デザインを超えて?

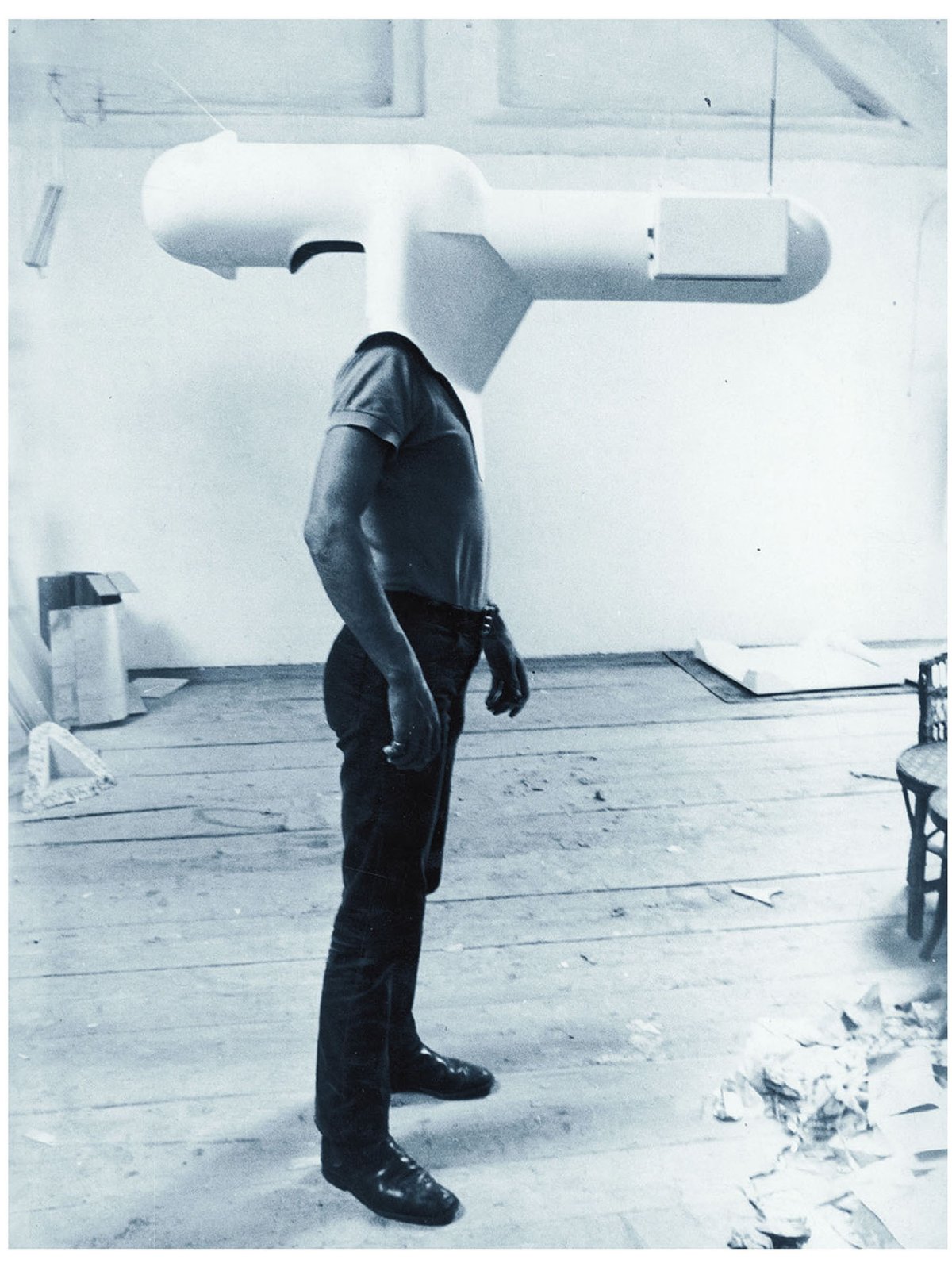

私たちはずっと、思索を用いて批評や疑問提起を行うラディカルな建築や芸術に刺激を受けてきた。それはたとえば、1960~70年代のアーキグラム[Archigram]、アーキズーム[Archizoom]、スーパースタジオ[Superstudio]、アント・ファーム[Ant Farm]、ハウス・ルカー・カンパニー[Haus-Rucker-Co]、ワルター・ピッヒラー[Walter Pichler]などのプロジェクトだ【7】。しかし、同時期のデザイン分野で、こうした試みを目にすることはなかった。2008年、ヴィクトリア&アルバート博物館[Victoria and Albert Museum]で開催された冷戦期モダン展で、私たちはようやくこの時期のデザインを数多く目にすることができた。展覧会の最終展示室の作品群が放つあふれんばかりのエネルギーと先見性のある想像力に、私たちは強烈な刺激を受けた。この精神を、現代のデザインにもう一度吹き込む方法はないだろうか? どうすれば商業デザインから、過激で想像力に富んだ刺激的なデザインへと、その境界を広げられるだろうか? 私たちは切にそう考えさせられた。

1970年代のラディカル・デザインの絶頂期を過ぎると、いくつかの重要な変化によって、想像力に富んだ社会的・政治的な思索を行うのが難しくなった。まず第一に、1980年代になり、デザインは「超」が付くほど商業化され、デザインの持つ他の役割が消失してしまった。1970年代に盛んにもてはやされたヴィクター・パパネック[Victor Papanek]のような社会志向のデザイナーたちは、もはや世間の注目を失った。富を創出し、日常生活のあらゆる側面を彩るデザインの潜在能力とは相容れないとみなされたのだ。こうした世の中の趨勢(すうせい)は悪い面ばかりではなかった。デザインは大企業にこぞって採り入れられ、主役の座に躍り出ることができたのだから。しかし、それはごく表面的な意味にすぎず、デザインは1980年代に登場したネオリベラルな資本主義モデルのなかに完全に取り込まれ、デザインのその他の可能性はたちまち、非経済的なものとして軽視されるようになってしまった。

第二に、1989年のベルリンの壁の崩壊と冷戦の終結によって、主流とは異なる社会のあり方やモデルも消失した。市場中心の資本主義が勝利すると、現実はとたんに一次元に縮んでしまった。デザインはもはや、資本主義以外の社会や政治の枠組みとは相容れないものになり、資本主義と合致しないものはすべて空想だとか、非現実的とみなされるようになった。その瞬間、「現実」は一気に膨らみ、社会的な想像力をすべて飲み込み、残りのものは「空想」と一蹴されるようになった。マーガレット・サッチャー[Margaret Thatcher]の有名な言葉を借りれば、まさに「他の道はない[There in no alternative.]」状態である。

第三に、社会が細分化した。ジークムント・バウマン[Zygmunt Bauman]が著書『リキッド・モダニティ』【8】で記しているように、現代社会は個人社会となった。人々は仕事のある場所で働き、留学し、頻繁に引っ越し、家族と離れて暮らしている。イギリス政府は、社会的弱者を守る政府から、個人に自身の管理責任を負わせる小さな政府へと、少しずつ変化している。新しい企業やプロジェクトを興(おこ)したいと思っている人々にとっては間違いなく自由な社会だが、その一方で、セーフティ・ネットは必要最低限となり、誰もが自分で自分の面倒を見なくてはならない。同時に、インターネットの登場によって、世界中の似たもの同士がつながり合える社会になった。世界中に新しい友人を作ることに労力を費やすばかりで、もはや隣人にかまう必要はない。これにはもちろん良い面もある。トップダウン支配が弱まるにつれて、社会は一部の役人が夢見る巨大ユートピアからどんどん離れている。今日(こんにち)では、一人ひとりが無数の小さなユートピアを目指すことができるのだ。

第四に、世界人口がこの45年間で70億人へと倍増し、20世紀の夢が持続不可能だとわかると、夢は希望に成り下がってしまった。戦後の近代主義社会の大きな夢がピークを過ぎたのは、おそらく1970年代だろう。この頃になると、地球の資源には限りがあり、急速に枯渇しつつあるという事実がわかりはじめた。人口が指数関数的に増加していくなか、我々は1950年代に始動しはじめた消費社会を再考せざるをえなくなった。21世紀になり、金融が崩壊し、人間の活動が地球温暖化を引き起こしているという科学的データが積み上がると、こうした感覚はいっそう顕著になる。今、若者たちの目に映るのは夢ではない。あるのは希望だけだ。人類が絶滅しないようにという希望。全員に行き渡る水があるようにという希望。食べ物に困ることがないようにという希望。人間が人間を破壊することがないようにという希望。

それでも、私たち筆者は楽観している。2008年の金融崩壊をきっかけに、現行システムに代わるものについて考えることに、新しい関心の波が押し寄せている。まだ新しい資本主義の形は生まれていないが、人間の経済生活や、国家、市場、市民、消費者の関係を管理する新しい方法を求める声は、ますます大きくなっている。今までの社会モデルに対する不満と、ソーシャル・メディアが強化する新しい草の根の民主主義の形。今こそ、我々の社会の夢や理想を見直す絶好の時期だ。デザインは、ビジョンを定義するのではなく、別のビジョンを促進する力を持っている。ビジョンの源ではなく、ビジョンの誘発材となる力を。もはや1960~70年代の先見的なデザイナーが用いていた方法論を使い続けるのは不可能だ。我々の住む世界はすっかり変容してしまったのだから。しかし、当時の精神を取り戻し、今日(こんにち)の世界に合った新しい方法論を確立することならできる。そして、もう一度新たな夢を持つことも。しかしそのためには、デザインにもっと多元性が必要だ。スタイルの多元性ではなく、イデオロギーや価値観の多元性が。

【1】スティーブン・ダンコム[Stephen Duncombe]著『Dream: Re-imagining Progressive Politics in an Age of Fantasy』(New York/ The New Press/2007年)P182より。

【2】たとえば、バーバラ・アダム[Barbara Adam]著「Towards a New Sociology of the Future」(草稿)を参照。

【3】この点について詳しくは、ジョゼフ・ヴォロス[Joseph Voros]著「A Primer on Futures Studies, Foresight and the Use of Scenarios」(Prospect/the Foresight Bulletin/no.6/2001年12月)を参照。

【4】ミチオ・カク著『サイエンス・インポッシブル:SF世界は実現可能か』(斉藤隆央訳/日本放送出版協会/2008年)より。

【5】デイヴィッド・カービー著『Lab Coats in Hollywood: Science, Scientists, and Cinema』(Cambridge, MA/MIT Press/2011年)P145-168より。

【6】リチャード・バーブルック著『Imaginary Futures: From Thinking Machines to the Global Village』(London/Pluto Press/2007年)より。

【7】この歴史については十分な記録がある。たとえば、ニール・スピラー[Neil Spiller]著『Visionary Architecture: Blueprints of the Modern Imagination』(London/Thames & Hudson/2006年)、フェリシティ・D・スコット[Felicity D. Scott]著『Architecture or Techno-utopia: Politics after Modernism』(Cambridge, MA/MIT Press/2007年)、ロバート・クランテン[Robert Klanten]他編『Beyond Architecture: Imaginative Buildings and Fictional Cities』(Berlin/Die Gestalten Verlag/2009年)、ジェフ・マノー著『The BLDGBLOG Book』(San Francisco/Chronicle Books/2009年)を参照。

【8】ジークムント・バウマン著『リキッド・モダニティ』(森田典正訳/大月書店/2001年)より。

本書の監訳者、久保田晃弘さんによる日本語版序文は以下です。併せてぜひ。